| Titel: | Revolver „Warnant“ von P. D. Lüneschloss in Solingen. |

| Autor: | F. Hentsch |

| Fundstelle: | Band 230, Jahrgang 1878, S. 404 |

| Download: | XML |

Revolver „Warnant“ von P. D. Lüneschloſs

in Solingen.

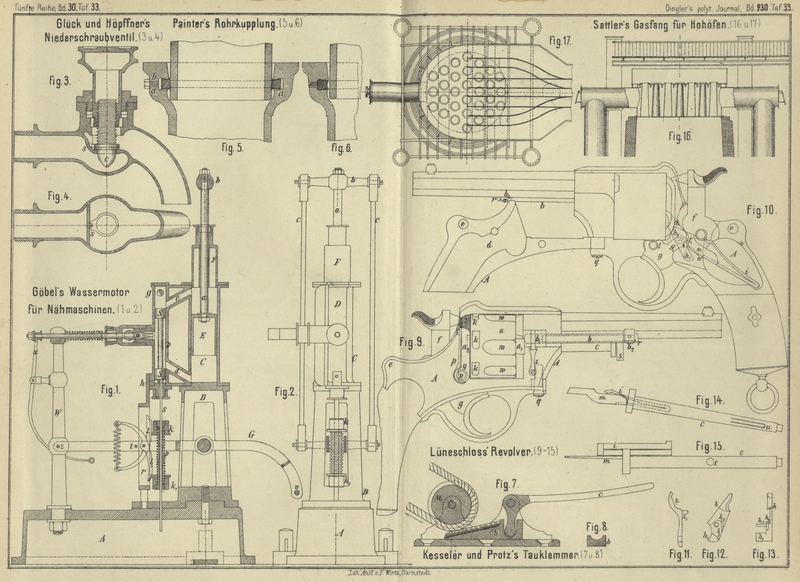

Mit Abbildungen auf Tafel 33.

Hentsch. über Lüneschloſs' Revolver.

Dem Waffenfabrikanten P. D. Lüneschloſs in Solingen ist

das Deutsche Reichspatent Nr. 384 vom 27. Juli 1877 ab auf ein neues originelles

Revolversystem, „Warnant“ genannt, ertheilt worden, welches in vielen

Beziehungen von den anderen Waffen dieser Gattung abweicht. Fig. 9 Taf.

33 zeigt die Ansicht des Revolvers von der rechten Seite im abgeschossenen Zustande,

Fig. 10 Ansicht von links bei geöffnetem Schloſskasten, Fig. 11 bis

13 Ansichten der einzelnen Schloſstheile, Fig. 14 und

15 Ansichten der Schlagfeder mit aufgeschobener Walzenachse.

Was die Construction des Revolvers betrifft, so besteht das kastenartige Gestell A aus einem Stücke; die linke Wand d, welche bei geschlossenem Kasten durch einen Bolzen

bei e gehalten wird, kann um eine senkrechte Schraube q nach vorn aufgedreht werden, wodurch der ganze

Schloſsmechanismus frei gelegt ist. Der Lauf steht etwas über die hintere Fläche der

vorderen Kastenwand hervor. Senkrecht darunter liegt die Walzenachse c, welcher in der Vorderwand eine cylindrische Bohrung

und in dem Stoſsboden eine gleiche Auſsenkung entspricht; in erstere greift der

Ansatz z1 einer Feder

z (Fig. 11),

durch welchen die Walzenachse auf ihrem Platze gehalten wird. Um die Bohrung ist an

der hinteren Seite der Vorderwand eine Auſsenkung zur Aufnahme eines Zapfens a1 der Walze a angebracht; von dieser Auſsenkung führt ein Gang

gleicher Breite nach der rechten Seite heraus. Um die in dem Stoſsboden befindliche

Vertiefung ist eine gleiche Auſsenkung angebracht, in welche das Zahnwerk der Walze

a tritt. Von ihr führt ebenfalls ein Gang a2 nach der rechten

Seite heraus. Durch die Anbringung dieser beiden Gänge in den Gestellwänden ist es

möglich gemacht, die Walze a nach Entfernung der Achse

c aus dem Gestelle A

nach rechts herauszunehmen. An der rechten Seite der vorderen Gestellwand ist ein

cylindrisch durchbohrter Ansatz b1 und in der Verlängerung dieses an der rechten

Seite des Laufes ein ebensolcher b2 angebracht; beide Ansätze dienen zur Aufnahme des

Entladestockes b, ein hinten geschlossenes Rohr, in

welches eine Spindel r eingeschoben ist, die durch eine

kleine Schraube in dem Laufansatze b2 gehalten ist. Der Entladestock b besitzt an seinem vorderen Ende einen Griff s, welcher sich vor die Walzenachse c legt und letztere ebenfalls auf ihrem Platze erhält,

ist auf der Seite des Griffes s abgeplattet und an

seinem hinteren Ende mit einer Auslassung versehen; gegen die Abplattung und in

diese Auslassung drückt die in einem Einschnitte des Kastenansatzes liegende und

durch eine Schraube befestigte Feder z. Dieselbe hält

den Entladestock b in den verschiedenen Stellungen

fest. Beim Beginn des Drehens des Entladestockes b wird

sie abgebogen und gespannt, legt sich bei weiterem Drehen gegen die Abplattung

bezieh. in den Einschnitt, und zwar gegen erstere beim Entladen der Walze a, also Zurückschieben des Entladestockes b, in den letzteren bei fertig gemachtem Revolver;

hierbei hält die Feder den Entladestock und verhindert eine Rückbewegung

desselben.

Die Walzenachse c besitzt an ihrem vorderen Ende einen

Kopf, dessen dem Laufe zugekehrte Seite abgeplattet ist und an der unteren Seite des

Laufes anliegt, um ein Drehen der Achse zu verhindern. An der entgegengesetzten

Seite ist ein schwalbenschwanzartiger Einschnitt angebracht, welcher zum Aufschieben

des Kopfes auf die Schlagfeder i bei dem

Auseinandernehmen des Schlosses dient. Etwas in der Mitte von c befindet sich eine Vertiefung t (Fig. 15)

zur Aufnahme des Federansatzes z1. Um die Reibung in der Walze a etwas zu vergröſsern, ist in dem hinteren, in der

Walze liegenden Theil der Achse eine kleine nach auſsen wirkende Feder u (Fig. 14)

angebracht.

Die Walze a entspricht derjenigen anderer Revolver; zur

Erleichterung und zum besseren Erfassen derselben ist zwischen je zwei der sechs

Kammern auf der Auſsenfläche eine muldenförmige Vertiefung w angebracht. Die Patronen werden von hinten eingebracht und die leeren

Hülsen nach und nach hier entfernt. Um dies zu ermöglichen, ist die rechte Seite des

Stoſsbodens beseitigt und daselbst eine nach rückwärts um den Bolzen o umlegbare Klappe y

angebracht, welche in aufrechter Stellung die Kammern hinten schlieſst; eine Feder

p hält die Klappe in der aufgerichteten, bezieh.

niedergelegten Stellung.

Das Schloſs ist auſserordentlich einfach und besteht nur aus dem Hahne f, der Schlagfeder i, dem

Heber h und dem Abzüge g.

Der Hahn ist im Allgemeinen wie bei allen anderen Revolvern mit Centralzündung

geformt; er weicht nur insofern ab, als seine Spannrast an einem nach vorn

gerichteten Ansätze f angebracht ist, unter welchen ein

Ansatz h1 des Hebers

h tritt. Der Hahn f

und der Abzug g sind auf cylindrische Ansätze der

rechten Seitenwand des Schloſskastens geschoben. Dieselben treten bei geschlossenem

Gestelle mit ihren abgerundeten Enden in entsprechende Löcher der linken Wand d. Unter einen Ansatz der hinteren Seite des Hahnes

tritt der obere Arm der Schlagfeder i; deren unterer

Arm legt sich bei abgeschossenem Gewehre auf eine nach hinten gerichtete Nase n des Hahnes und ist mit einem an der Seite

angebrachten, nach vorn gerichteten und zwischen Hahn und Heber liegenden Ansätze

m versehen, welcher auf einen Absatz h2 des Hebers h wirkt und diesen stets nach vorn in das Zahnwerk

drückt. Dieser Federarm übernimmt zugleich die Functionen der Abzugsfeder, da der

Heber mit dem Abzüge fest verbunden ist. Der Heber tritt mit einem seitlich

angebrachten Zapfen h3

(Fig. 13) in eine Bohrung des nach hinten gerichteten Abzugsansatzes g1. An seiner nach

innen zugekehrten Seite ist eine Auslassung, in welche der Schlagfederansatz m tritt und auf den Absatz h2 sich legt. Endlich ist der Abzug g an dem Ansätze g1 mit einem Zahn zum Eintreten in die Hahnrast f1, und oben unter der

Walze a mit einer Nase l

versehen, welche in die Auslassung k der Walze tritt

und dadurch bei dem Schusse deren Drehung verhindert.

Was nun das Zusammenwirken der Schloſstheile betrifft, so dreht man behufs Ladens die

Klappe y nach hinten, führt die sechs Patronen nach und

nach in die Kammern und stellt hierauf die Klappe y

wieder hoch. Bei der Entzündung kann entweder jedes Mal der Hahn f mit der Hand gespannt, oder dies auch durch weiteres

Zurückziehen des Abzuges g bewirkt werden. In letzterem

Falle wird bei dem Zurückziehen des Abzuges dessen Ansatz g1 und damit der Heber h gehoben, dieser durch den unteren Schlagfederarm vor

und in das Zahnwerk der Walze a gedrückt und dadurch

deren Drehung veranlaſst. Der untere Ansatz h1 des Hebers trifft bei dem Hochgehen die Hahnrast

f1, hebt den Hahn, dreht ihn nach

rückwärts und spannt dadurch die Schlagfeder i. Ist die

Walze a so weit gedreht, daſs eine Patrone vor der

Hahnspitze liegt, so springt der Ansatz g1 in die Rast f1 und hält den Hahn in dieser Stellung fest.

Zugleich tritt auch die Nase l in die betreffende

Walzenauslassung k und verhindert ein Drehen der Walze

a. Wird der Abzug g

nun nur noch um ein geringes weiter zurückgezogen, so gleitet sein Ansatz g1 an der Rast f1 vorbei, der Hahn f wird nicht mehr festgehalten, der obere Arm der

Schlagfeder i gelangt in Thätigkeit, schnellt den Hahn

f vor und die Entzündung erfolgt. Die Hahnrast f1 geht dabei nieder

und tritt unter den Heberansatz h1 , während der Hahnansatz n den unteren schwächeren Arm der Schlagfeder i hebt und anspannt. Läſst man nunmehr den Abzug g frei, so gleitet der Heberansatz h1 an f1 vorbei, weicht dabei nach vorn aus, wodurch sein

oberes Ende zurückgeht und nun unter den folgenden Zahn des Zahnwerkes gebracht

wird. Der Hahnansatz f1

tritt wieder über den Heberansatz h1, der untere Schlagfederarm geht nieder, da der

Hahn f durch den Heber h

bei dessen Niedergang nicht festgehalten wird, und veranlaſst dadurch den Hahn f zu einer geringen Drehung nach hinten und zum

Zurücktreten seiner Schlagspitze. Letzterer nimmt also eine Art Ruhestellung ein,

welche durchaus sicher ist und jede Selbstentzündung unmöglich macht, da die

Hahnrast f1 sich auf

den Ansatz h1 des

Hebers legt, dieser aber durch den festliegenden Abzug g verhindert wird, nach unten auszuweichen, wodurch also auch die

Hahnschlagspitze verhindert wird, vorzugehen.

Behufs Entladens wird die Klappe y geöffnet, der

Entladestock b so gedreht, daſs sein Griff s vom Lauf absteht, die Feder z auf der Abplattung liegt und hierauf b

zurückgeschoben werden kann. Das Auseinandernehmen und Zusammensetzen der Waffe

ergibt sich nach der gegebenen ausführlichen Beschreibung von selbst. Was den Werth

der Waffe betrifft, so zeichnet sie sich vor allen anderen Revolvern durch ihre

auſserordentlich groſse Einfachheit, die geringe Zahl ihrer Schloſstheile und

dadurch aus, daſs im ganzen Schloſsmechanismus nur eine Feder vorhanden ist. Eine

glückliche Idee ist ferner die thürartige Befestigung der linken Gestellwand, da

hierdurch auf leichte Weise der Schloſsmechanismus frei gelegt, gereinigt und jede

Störung schnell beseitigt werden kann, auch das Abnehmen der Holzschalen bei jeder

Reinigung, wie es die anderen Revolverconstructionen zum gröſsten Theile bedingen,

unnöthig gemacht ist. Ein fernerer Vorzug besteht darin, daſs die Waffe stets in

durchaus sicherer Ruhestellung sich befindet und die Walze ohne Lösung irgend einer

Schraube aus dem Gestelle genommen werden kann. Endlich ist die Befestigung der

Walzenachse auch ohne Schraube durch die eigentümliche Einrichtung des

Entladestockes und seiner Feder z eine durchaus

sichere.

F. Hentsch.

Tafeln