| Titel: | O. Greiner's Garnwindemaschine. |

| Autor: | F. H. |

| Fundstelle: | Band 230, Jahrgang 1878, S. 471 |

| Download: | XML |

O. Greiner's Garnwindemaschine.

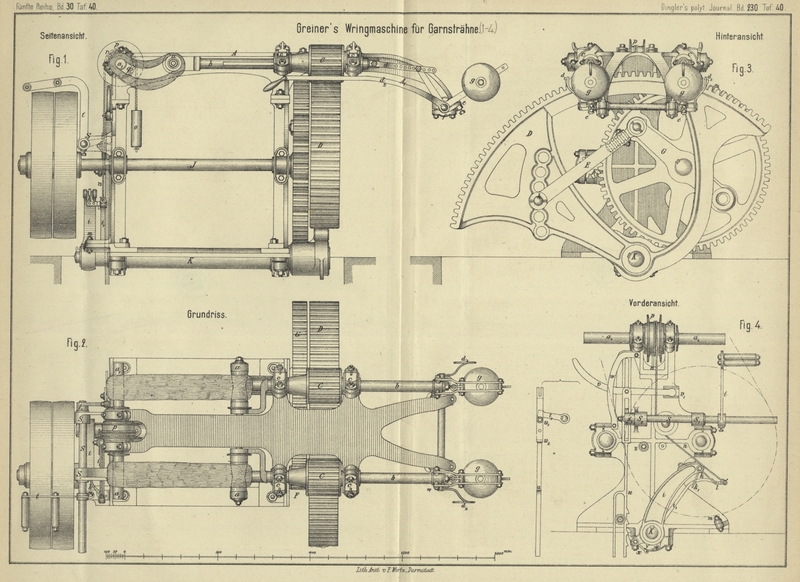

Mit Abbildungen auf Tafel 40.

Greiner's Garnwindemaschine.

Wir haben bereits in D. p. J. *1876 222 219 eine

Maschine von Nicolet und Blondel beschrieben, welche den Zweck hat, das noch fast allgemein von

Hand vorgenommene Auswinden gefärbter Garnsträhne mechanisch zu verrichten. Diese

Maschine ist ziemlich einfach, doch auch noch sehr unvollkommen; denn sie trägt der

wesentlichen Bedingung keine Rechnung, daſs bei Strähnen verschiedener Nummern das

Auswinden nicht gleich weit getrieben werden darf, wenn nicht die Gefahr des

Reiſsens von Garn eintreten soll, wobei dann der Strähn unvollständig entwässert

wird. Es ist schon damals darauf hingewiesen, daſs die selbstthätige Ausrückung der

Maschine beim Eintreten einer gewissen Spannung im Strähn die rationellste Lösung

wäre; da dieselbe aber voraussichtlich schwer zu erzielen sein dürfte, so scheint

uns der Weg beachtenswerth, welchen O. Greiner in

Berlin (*D. R. P. Nr. 465 vom 19. August 1877) bei seiner neuen Wringmaschine für

Garnsträhne eingeschlagen und der darauf hinausgeht, für verschiedene Garnnummern

eine veränderliche Zahl von Windungen des Strähnes zu ermöglichen, die günstigste

Zahl von Fall zu Fall zu ermitteln und die Maschine dann hiernach einzustellen.

Greiner's Maschine, welche als doppelte ausgeführt wird,

ist in Fig. 1 bis 4 Taf. 40 in

verschiedenen Ansichten wiedergegeben. Der auszuwindende Garnsträhn wird über die

Rollenpaare a, a1

gelegt; die mit ihrer gemeinschaftlichen Achse fest verbundenen Rollen a1, vertreten den Windestock, während

die losen Rollen a an den kurbelartigen Enden der bei

c gelagerten Wellen b

als Färbeknebel dienen. Die Wellen b sind mit den mit

ihnen auf Drehung verbundenen hohlen Achsen der Getriebe C verschiebbar und durch die Flachschienen d

mit den Gewichtshebeln g verbunden, welche auf Achsen

lose sitzen, die Rollen a, a1 von einander zu entfernen trachten und dadurch den aufgelegten

Garnsträhn spannen. Die Gröſse dieser Spannung hängt von der Stellung der

Gewichtshebel g ab. Damit letztere unabhängig von der

Länge des Strähnes sein kann, lassen sich die Gewichtshebel an verschiedenen Stellen

mit den Stangen d kuppeln.

Die zum Auflegen der Strähne erforderliche Näherung der Rollen a, a1 wird durch

Niederdrücken der Hebel d2 erzielt, welche mittels der Daumen e die

Gewichtshebel g heben. Nach Auflegen der Strähne werden

die Hebel d2 wieder

losgelassen, dagegen drückt man den Einrückhebel v

nieder, wobei durch die geschlitzte Stange u der Hebel

t1 auf der Achse

S des Riemenführers t

mitgenommen und durch letzteren der Riemen auf die Vollscheibe der Antriebsachse J der Maschine geschoben wird. Diese Achse trägt ein

Getriebe F, welches in das Kurbelrad G greift. Jede Drehung dieses Rades hat ein Vor- und

Zurückschwingen des mit ihm durch die Stange E

verbundenen Zahnsegmentes D zur Folge, welches wieder

den Getrieben C und damit auch den Rollen a eine bestimmte Zahl von Vorwärts- und

Rückwärtsdrehungen zum Auswinden des Strähnes ertheilt. Diese Drehungszahl läſst

sich nun dadurch ändern, daſs die Schwingungsgröſse des Segmentes D durch Benutzung der gröſseren oder kleineren Kurbel

des Rades G oder durch Versetzen des Kuppelbolzens

zwischen der Kurbelstange E und dem Segment D verändert wird.

Sind durch das Zurückschwingen des Zahnsegmentes die Kurbeln an den Wellen b in die todte Lage gekommen, so erhalten die Strähne

durch Drehung der Rollen a1 eine ruckweise Verschiebung, damit jene Stellen, welche eben an den

Rollen anlagen, bei der folgenden Drehung der Kurbeln ebenfalls ausgerungen werden.

Mit der Achse der Rollen a1 ist zu diesem Zwecke eine Schnurscheibe p

durch Sperrrad und Klinke q so gekuppelt, daſs sich

dieselbe unabhängig von dieser Achse dreht, sobald die um die Rolle geschlungene

Schnur n der Bewegung des Hebels i1 folgt, welcher lose

auf der Achse K des Zahnsegmentes sitzt. Ein zweiter

auf dieser Achse fester Hebel i trägt an seinem Ende

einen durch eine Feder in seiner Lage gehaltenen Winkelhebel kk1, dessen mit einem Stahlbacken

versehene Seite k beim Vorwärtsschwingen der

Segmentachse K hinter den Stahlbacken l des Hebels i faſst und

denselben beim Zurückschwingen mitnimmt, bis unmittelbar vor dem Ende der Bewegung

das andere Hebelende k1

gegen die Stellschraube m stöſst. Hierdurch wird k von l abgezogen, das

Gewicht o am anderen Ende der Schnur n kann fallen und die auf diese Weise hervorgerufene Drehung der Rolle

p wird durch das Gesperre auf die Rollen a1 übertragen, welche

dem Strähn die gewünschte Verschiebung ertheilen. Die Gröſse dieser Verschiebung ist

durch die Begrenzung der Rückschwingung des Hebels i

mittels eines verstellbaren Gummibuffers z veränderlich

gemacht.

An dem Hebel i ist noch eine durch Feder y in ihrer Lage gehaltene Sperrklinke x angebracht, welche bei jedem Hin- und Hergang des

Zahnradsegmentes D den Ausrückhebel um einen seiner

vier Zähne aufwärts schiebt. Je nachdem man nun den Anschlagbolzen u1 von u in das obere oder untere Loch steckt oder ganz

herausläſst, tritt ersterer oder die Anschlagstelle u2 nach zwei, drei oder vier Perioden

derartig mit dem Umschützhebel t1 zusammen, daſs dieser gehoben und damit S gedreht und der Riemen auf die lose Riemenscheibe

geschoben wird, wodurch Stillstand der Maschine bewirkt ist. Durch Hilfe des

Gewichtes des Zahnradsegmentes tritt die Ruhe stets ein, wenn die Rollen a ihre ursprüngliche horizontale Stellung wieder

erreicht haben. Die Hebel d2 werden nun herabgezogen, die lose aufliegenden Strähne durch neue

ersetzt und das Spiel beginnt von vorn.

F. H.

Tafeln