| Titel: | Wilson's Schiffchen-Nähmaschine. |

| Autor: | G. W. |

| Fundstelle: | Band 230, Jahrgang 1878, S. 474 |

| Download: | XML |

Wilson's Schiffchen-Nähmaschine.

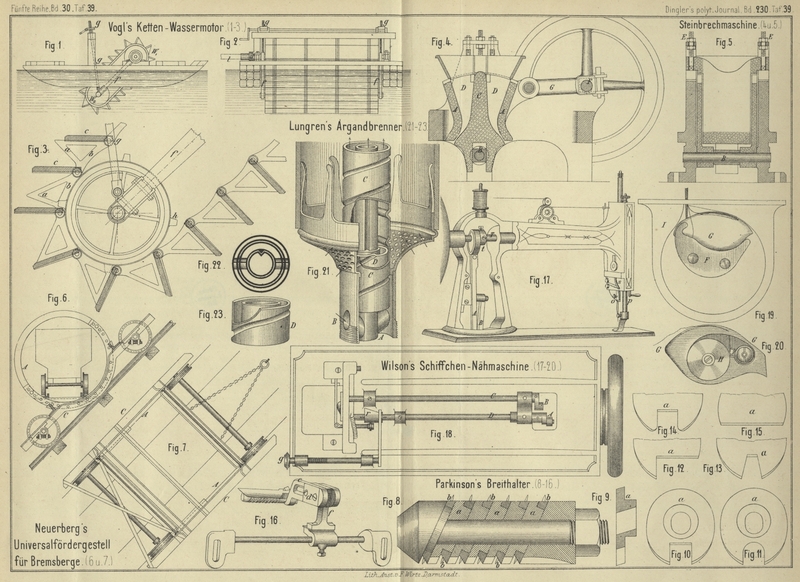

Mit Abbildungen auf Tafel 39.

Wilson's Schiffchen-Nähmaschine.

Während die Wheeler und Wilson-Nähmaschine, welche man jetzt in auſserordentlicher

Verbreitung zur Weiſsnäherei benutzt findet, unterhalb der Nähtischplatte einen sich

umdrehenden, also rotirenden Greifer enthält, der den unteren Faden dadurch in die

Schleife des oberen einführt, daſs er sich mit dem Spulengehäuse und der Spule durch

die Fadenschleife hindurch dreht, so ist die neue Wilson-Maschine mit einem hin und

her gehenden, also oscillirenden Schiffchen versehen. Dieselbe hat also nunmehr

Aehnlichkeit mit der Singer- oder besser mit der Howe-Nähmaschine, weil das

Schiffchen nicht geradlinig und rechtwinklig gegen die Nahtrichtung, sondern in

einem Kreisbogen und in Richtung der Naht hin und her geführt wird. Diese neue

Construction zeigt das ernste und erfolgreiche Streben, die Nähmaschine zu gröſserer

Dauerhaftigkeit und Sicherheit in der Arbeit bei schnellem und leichtem Gange zu

befähigen; deshalb sind Bewegungen von groſsen Massen, etwa von langen Nadelstangen-

oder langen Schützenhebeln u. dgl., vermieden und das Schiffchen hat einen kurzen

Ausschub.

Fig.

17 Taf. 39 zeigt die Lagerung der Triebwelle T oben im Arme der Maschine, welcher gegen 220mm lang ist. Diese Hauptwelle treibt direct mit einem Excenter, wie die

Bonnaz-Stickmaschine, die Nadelstange; letztere wird deshalb geradlinig gehoben und

gesenkt und die Nadel sticht nicht mehr bei einer Bogenbewegung in den Stoff ein –

jedenfalls eine wichtige Verbesserung, namentlich für das Nähen dicker Stücke. Das

Scientific American, 1878 Bd. 39 S. 278, welchem

Skizzen und Mittheilungen über diese neue Maschine entnommen sind, gibt nicht an,

wie der Stichspanner s, der beim Aufsteigen der Nadel

den überflüssigen Faden von ihr abziehen und den Stich fest zusammen zu ziehen hat,

bewegt wird; jedenfalls geschieht dies durch die Nadelstange o, welche mit einem vorstehenden Zapfen den kurzen Arm eines Winkelhebels

empor hebt, dessen langer Arm eben das Stück s ist,

welches, wie Fig. 17

zeigt, den Faden als lange Schleife hinweg zieht.

Durch das Excenter t und die beiden Zugstangen A, B (Fig. 17)

werden zwei Schüttelwellen C, D unterhalb der

Grundplatte der Maschine (Fig. 18) so

bewegt, daſs jede derselben während einer Umdrehung von T auf ein Stück hin und her ausschwingt. Die Welle C trägt am vorderen Ende den Schiffchenhalter F und das

Schiffchen G (Fig. 19)

und D bewegt den Stoffrücker der Maschine, welcher für

verschieden groſse Stiche einen kürzeren oder längeren Ausschub dadurch erhält, daſs

man das einseitig conische Stück r auf der Welle D entweder mit seinem schwachen oder seinem starken

Ende auf den Stoffrücker wirken läſst; regulirt wird dies durch die Schraube g (Fig.

18).

Die Ausschwingung der Schiffchenwelle C ist möglichst

klein, so daſs der Weg des Schiffchens kaum die doppelte Länge des letzteren

beträgt, weil darauf gerechnet ist, daſs die ausgezogene lange Schleife vom oberen

Faden gegen Ende des Schützenweges vom Stichspanner schon wieder empor und vom

Schiffchen abgezogen wird. Das Schiffchen G liegt in

seinem Träger F so, daſs es, wenn es in die Bahn I (Fig. 19)

eingebracht wird, nicht mehr von ihm abgleiten kann; seine Rückseite ist offen (Fig.

20 zeigt, in ihm liegend, die Spule H und

eine Spannrolle) und die vordere Seite wird durch eine Feder an die hintere Wand des

Schützenkastens dann angedrückt, wenn es eine bestimmte Lage sicher einnehmen soll,

d. i. beim Eintritt seiner Spitze in die Schleife des Nadelfadens. Die betreffende

Druckfeder befindet sich an der Thür, mit welcher man den Schiffchenkasten von vorn

schlieſst. Ist aber der Eintritt in die Schleife erfolgt, so rückt auch das

Schiffchen von der Feder hinweg und liegt dann frei in seinem Träger innerhalb der

Bahn wand. Die Spannung für den Ober- und Unterfaden kann in sehr weiten Grenzen je

nach dem dichten (etwa Leder-) oder lockeren Stoffe regulirt werden.

G. W.

Tafeln