| Titel: | Piccard's ökonomisches Abdampfverfahren. |

| Autor: | S–l. |

| Fundstelle: | Band 230, Jahrgang 1878, S. 476 |

| Download: | XML |

Piccard's ökonomisches

Abdampfverfahren.

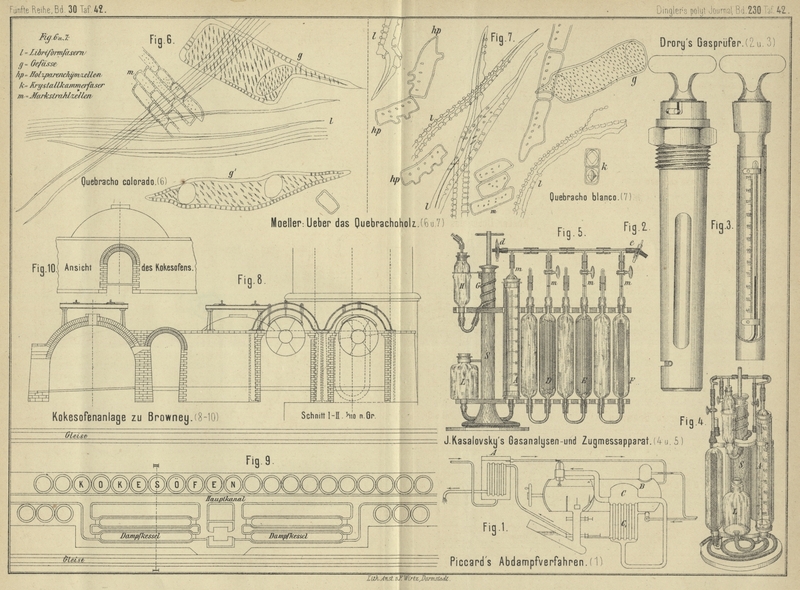

Mit einer Abbildung auf Tafel 42.

Piccard's Abdampfverfahren.

Auf der Pariser Ausstellung 1878 befand sich ein von Piccard construirter, von Weibel, Briquet und

Comp. in Genf ausgeführter Apparat (Fig. 1 Taf.

42), welcher in höherem Grade, als dies bei dem Rittinger'schen Abdampfverfahren für SalzsooleVgl. Kerl: Huttenkunde, S. 130.

möglich ist, eine Ersparniſs an Brennmaterial beim Versieden der Soole herbeiführen

soll. Nach den Chemical News, 1878 Bd. 38 S. 88 hat der

Proceſs ungefähr folgenden Verlauf.

Die kalte Soole passirt ein innen mit Röhren versehenes Gefäſs A und nimmt hier, da in jenen das Wasser, welches aus

dem Apparate austreten will, unter einer Temperatur von 108° (?) sich bewegt, den

gröſsten Theil der Wärme desselben auf, tritt auf 100° erhitzt in den Versudraum B ein und geht von hier, nachdem sie eine weitere

Erwärmung auf 108° erfahren hat, in das Gefäſs C, in

welchem sie einen Druck dadurch erfährt, daſs einmal eine wiederholte

Temperaturerhöhung stattfindet, das andere Mal ein Ventil, welches in der

Communication zwischen B und C angebracht ist, nach Eintritt der Soole sich schlieſst. Den in dem

Kessel B vorhandenen Dampf von 100° (welcher bei der

ersten Ingangsetzung des Apparates wohl hier direct erzeugt wird) saugt eine durch

Wasserkraft bewegte Pumpe von hier weg und erhöht durch Verdichtung auf 2at seine Temperatur auf 120°. Tritt nun der jetzt gespannte

Dampf in die im Gefäſs C befindlichen Röhren C1 ein, so wird in

Folge der diese letzteren umgebenden Soole, welche kälter als jener ist, nämlich

108°, der Dampf 12° von seiner Hitze verlieren, welche zum Theil (und die übrige?)

in die Soole übergeht und diese auf 118° (?) erwärmt. Geht nun diese so erhitzte

Soole nach B zurück, so wird sie, da hierselbst der in

C herrschende Druck nicht mehr vorhanden ist, von

ihrer Temperatur an die dort vorhandene Soole abgeben und einen Theil des Wassers

aus dieser verdampfen, dadurch aber den Niederschlag von Salz veranlassen. Der in

den Röhren C1 vorhanden

gewesene Dampf ist durch Abgabe von latenter Wärme an die die Röhren umgebende Soole

condensirt worden, tritt als Wasser von 108° (?) Wärme in die Röhren im Behälter A, wo die noch vorhandene Hitze an die in A neu eingetretene kalte Soole abgegeben wird, so daſs

nunmehr kaltes Wasser aus dem Apparate austritt.

Die Entfernung des niedergeschlagenen Salzes aus dem Apparate geschieht

folgendermaſsen. Am unteren Theile des Kessels B ist

ein Rohr angebracht, welches etwa die Form eines J

besitzt und in dem sich zwei Schieber befinden. Das in B niedergeschlagene Salz wird durch im Kessel vorhandene drehbare Arme in

die Röhre getrieben, fällt, wenn der obere Schieber geöffnet ist, auf den unteren

Schieber, worauf man jenen schlieſst und diesen öffnet, so daſs es nunmehr in den

unteren Theil des Rohres gelangt, aus welchem es entfernt werden kann. Da das Rohr

gebogen ist und in ihm Wasser (wohl concentrirte Soole?) in einem höheren Stande

erhalten wird, als der des unteren Schiebers ist, so kann ein Eintritt von Luft in

den Apparat und damit ein Verlust an Wärme in ihm nicht statthaben.

Der Beschreibung fügt unsere Quelle noch folgende Bemerkungen bei: „Aus dem

Gesagten ist zu ersehen, daſs wenn der Apparat einmal die nöthige Temperatur

erhalten hat, eine Feuerung nicht weiter erforderlich ist, da die Hitze immer in

ihm verbleibt. Um aber so viel als möglich jedem Wärmeverlust durch Ausstrahlung

vorzubeugen, wird der ganze Apparat in Sägespäne eingesetzt, und auſserdem

gebraucht man noch die Vorsicht, dem zuerst erzeugten Dampfe eine etwas gröſsere

Hitze, als grade erforderlich, zu geben; aber um auf der anderen Seite auch eine

stetige Zunahme der Temperatur zu vermeiden, läſst man von Zeit zu Zeit etwas

Dampf aus dem Apparat entweichen, wodurch letzterer nahezu auf constanter

Temperatur erhalten wird. Piccard hat berechnet,

daſs, um in 300 Arbeitstagen 1000t Salz zu

produciren, der Sudraum B 40qm Fläche besitzen muſs und daſs eine Kraft

von etwa 30e erforderlich ist. Selbst bei

Verwendung einer kleineren Maschine für Bewegung der Pumpe wird eine

beträchtliche Ersparniſs an Brennmaterial erzielt werden. Wenn aber das

betreffende Werk über eine Wasserkraft zur Bewegung der Pumpe verfügt, so wird nur so viel

Brennmaterial erfordert, als zur Anfeuerung für eine neue Campagne, sei es bei

der ersten Ingangsetzung des Kessels oder nach einer Reinigung desselben,

aufgeht.“

Ganz abgesehen davon, daſs der oben geschilderte Verlauf des Processes schon darum

anfechtbar erscheint, weil mit der Aufnahme und Abgabe von Wärme seitens des Wassers

oder Dampfes und zwar sowohl mit der specifischen als latenten Wärme in der

Beschreibung ziemlich willkürlich umgesprungen wird, die angeführten Zahlen häufig

aller inneren Begründung zu entbehren scheinen, leidet die ganze Einrichtung nach

Erachten des Referenten gerade in dem Punkte an einem Mangel, der für den constanten

Gang des Processes der wesentlichste ist, nämlich an der beabsichtigten Compression

des Dampfes auf 2at und der hieraus gefolgerten

Temperaturerhöhung um 20°. Eine solche Wärmezunahme ist überhaupt nur dann denkbar,

wenn die Temperatur der Pumpe selbst stets auf reichlich 120° erhalten wird, während

anderenfalls statt der Compression eine Condensation erfolgen wird.

Kommt hinzu, daſs der Verlust an Wärme, trotz der besten Verpackung des Apparates in

schlechte Wärmeleiter, unvermeidbar ist, und würde solche selbst nur da

ausgestrahlt, wo das ausgefällte Salz aus dem Apparate entfernt wird, daſs das am

Ende des Apparates austretende Wasser schwerlich völlig kalt, also von der

Temperatur der neu eintretenden Soole sein wird, dies vielmehr, wenn die nach B übertretende Soole wirklich auf 100° erwärmt sein

soll, nur dann annähernd sich wird ermöglichen lassen, wenn diese Soole in schwachem

Strome die in A befindlichen Rohre umkreist und zwar in

einer Richtung, welche der des in letzteren flieſsenden Wassers direct

entgegengesetzt ist, so genügt schon dies, um die Vortheile, welche der Erfinder

sich verspricht, hinfällig erscheinen zu lassen. Auch dürfte wohl zu berücksichtigen

sein, daſs eine Wasserkraft, welche 30e Nutzeffect

gewähren soll, mindestens bei uns, schon ein ganz beträchtliches Kapital

repräsentirt, dessen Zinsen nebst den Kosten für Erwärmung der Compressionspumpe

immerhin der Beachtung werth sind. Im günstigsten Falle, scheint uns, wird man mit

dem betreffenden Apparate eben das leisten, was bereits mit der viel einfacheren Rittinger'schen Construction erzielt worden ist.

S–l.

Tafeln