| Titel: | Apparat zur Untersuchung der Rauchgase, verbunden mit Zugmesser; von J. Kasalovsky. |

| Autor: | F. |

| Fundstelle: | Band 230, Jahrgang 1878, S. 480 |

| Download: | XML |

Apparat zur Untersuchung der Rauchgase, verbunden

mit Zugmesser; von J. Kasalovsky.

Mit Abbildungen auf Tafel 42.

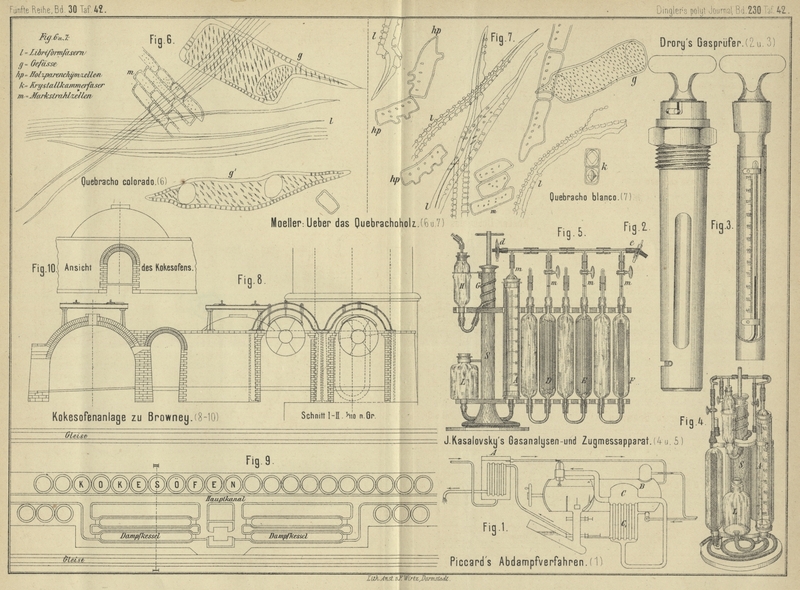

Kasalovsky's Gasanalysen- und Zugmessapparat.

Vorliegender Apparat soll sich vor Allem dadurch auszeichnen daſs er bei 430mm Höhe und 165mm Durchmesser nur einen geringen Raum einnimmt, weniger zerbrechlich und

leichter zu reinigen ist, als die bisher gebräuchlichen Apparate. Um beurtheilen zu

können, in wie fern diese Vorzüge zutreffen, folgen wir zunächst der vom Verfasser

in der Oesterreichischen Zeitschrift für Berg- und

Hüttenwesen, 1878 S. 407 gegebenen Beschreibung desselben. Fig. 4 Taf.

42 gibt eine perspectivische Ansicht des Apparates, Fig. 5 zeigt

denselben aufgerollt. Man sieht sofort, daſs es einer der früher (*1878 227 257)

beschriebenen Gasapparate ist, nur in einzelne durch Gummischläuche verbundene

Stücke zerlegt, die um das Stativ S kreisförmig

angeordnet sind. Da die gleichartigen Theile hier wie dort mit gleichen Buchstaben

bezeichnet sind, so braucht jetzt nur hervorgehoben zu werden, wodurch sich einzelne

derselben von den früheren unterscheiden.

Die Bürette A ist unten nicht verengt, gestattet daher

auch keine genauere Bestimmung als ganze Procente; sie ist ferner nicht völlig in

das Kühlrohr eingeschlossen, daher auch nicht ganz dem Einfluſs der

Temperaturschwankungen entzogen. Das Absorptionsgefäſs E für Pyrogallussäure trägt oben einen Gummiballon; die übrigen sind nur

mit einem Glasstäbchen geschlossen, wodurch das Kupferchlorür jedenfalls nicht

hinreichend geschützt wird. Ganz besonders bedenklich erscheinen die zahlreichen

Verbindungen des an beiden Enden durch die Quetschhähne d und e geschlossenen Rohres, da hierdurch,

abgesehen von der schwierigen Dichtung, der schädliche Raum ungemein vergröſsert

wird, welcher bei der vorgeschriebenen Gasansaugung zu Fehlern Veranlassung geben

muſs. Um nämlich das Verbindungsrohr zwischen Feuerstelle und Apparat mit dem zu

untersuchenden Gase zu füllen, wird das Rohr mit dem Schlauchende bei d oder e verbunden, der

betreffende Quetschhahn, z.B. d, geöffnet, durch Senken

von L die Bürette A

gefüllt, d geschlossen, L

gehoben und das angesaugte Gas wieder durch e entfernt;

dann wird A wieder mit Gas gefüllt und dieses nun

untersucht. Die Rohre zwischen d und e enthalten demnach eine sich jeder Messung entziehende

Menge des zu untersuchenden Gases, die sich aber an der Absorption mehr oder weniger

vollständig betheiligen wird. Bei dem von F. Fischer

(*1878 227 259) beschriebenen Apparate enthält dagegen das ganze Hahnrohr zwischen

Bürette und Dreiweghahn eine geringe Menge Stickstoff, die zu keinem Fehler

Veranlassung gibt.

Der scheinbare Vorzug, daſs der vorliegende Apparat etwas weniger Raum erfordert,

wird auſserdem reichlich dadurch aufgewogen, daſs man bei den Ablesungen den Apparat

oft drehen muſs, um die Zahlen an der Bürette und die Marken m genau sehen zu können. Schlieſslich erscheint auch noch die Flasche L mit dem Tubus im Boden etwas unbequem.

Sehen wir uns nun den Zugmesser an. Derselbe besteht aus einem schraubenförmig

gewundenen Röhrchen G, welches von oben herab in 50

Theile getheilt ist, dessen eine Theilung ein Vielfaches eines Millimeter beträgt

und genau 1mm Höhe entspricht, so daſs der

Theilstrich in vergröſsertem Maſsstabe die Depression von 1mm Flüssigkeitssäule angibt. Das obere Ende dieses

Röhrchens G ist offen und steht mit der atmosphärischen

Luft in Verbindung, während das untere Ende mit dem Gefäſse H verbunden ist. Zum Gebrauch wird H so hoch

mit reinem Wasser gefüllt, daſs dessen Oberfläche mit dem Nullpunkt des

schraubenförmigen Röhrchens übereinstimmt, und dann H

mit dem Schornstein oder Ofen verbunden. Wir haben also den Zugmesser von Scheurer-Kestner (*1872 206 448) vor uns; nur wird er

sich hier schwieriger genau einstellen lassen.

F.

Tafeln