| Titel: | Ueber das Quebrachoholz; von Dr. Josef Moeller. |

| Autor: | Josef Moeller |

| Fundstelle: | Band 230, Jahrgang 1878, S. 481 |

| Download: | XML |

Ueber das Quebrachoholz; von Dr. Josef

Moeller.Verfasser beabsichtigt in einer Reihe ähnlicher Mittheilungen die neuen oder

weniger bekannten Rohstoffe von der Pariser Weltausstellung 1878 zu

beschreiben.

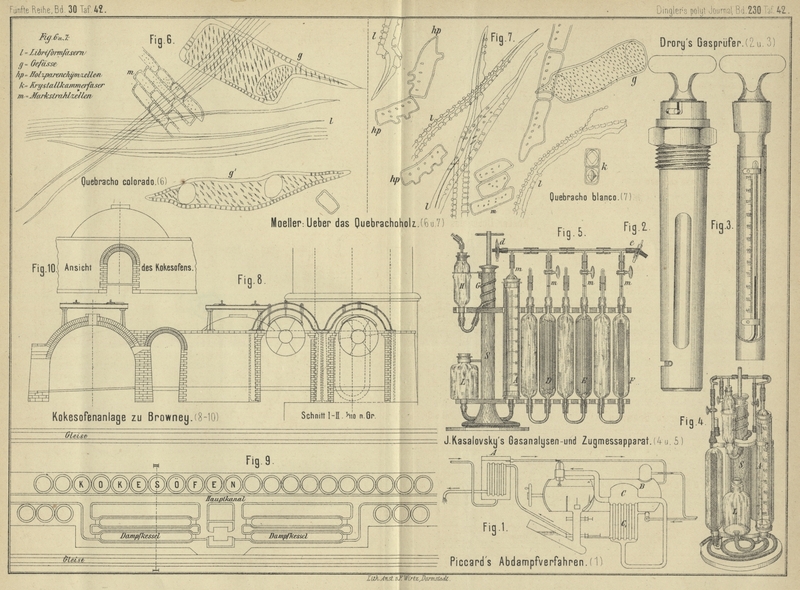

Mit Abbildungen auf Tafel 42.

Moeller, über das Quebrachoholz.

Quebracho colorado oder rosado wird heute schon in erheblichen Mengen aus der Argentinischen

Republik bezogen und in fremdländischen Lederfabriken angewendet und verspricht eine

bedeutende Rolle unter den Gerbmaterialien zu spielen. Blätter und Rinde des Quebracho blanco gehören zu den gehaltreichsten

Gerbmaterialien seines Vaterlandes, werden aber, soweit bekannt, in Europa bisher

nicht im Groſsen angewendet. Das weiſse Quebrachoholz dagegen ist, wie die

mikrochemische Untersuchung zeigt, als Gerbmaterial absolut werthlos.

Da das Quebrachoholz häufig in geraspeltem Zustande in den Handel kommt, ist die

Unterscheidung beider Arten und der Nachweis einer etwaigen Vermischung von

praktischer Wichtigkeit. Die Farbe, an sich wenig verläſslich, kann leicht

nachgeahmt werden; der ausgesprochen bittere Geschmack des weiſsen Quebracho dürfte

durch den adstringirenden Geschmack des Quebracho

colorado gedeckt werden. Die mikroskopische Untersuchung allein gibt

untrügliche und, wie selten, charakteristische Merkmale.

Quebracho colorado (Fig. 6 Taf.

42). Das Holz ist auſserordentlich hart, sinkt im Wasser unter (sp. G. = 1,38) und

ist schwer spaltbar. Der Splint ist an den vorliegenden rindenlosen Mustern 1 bis

2cm breit, hellgelb, geht rasch in das

röthliche Kernholz über. Mit freiem Auge ist auf dem Querschnitte kaum eine

Andeutung des feineren Baues, auf dem Längsschnitte dagegen deutlich eine dunkle

Strichelung in der Richtung der Achse erkennbar. Diese Strichelung ist häufig

unterbrochen und auf manchen Spaltflächen ist die Längsstreifung undeutlich und

durch eine netzige oder maschenförmige Zeichnung ersetzt. Es kommen alle Uebergänge

zwischen diesen Extremen vor.

Da, wie die Loupe lehrt, die dunklen Striche und Punkte der Ausdruck des Verlaufes

der Gefäſse sind, so erklärt sich aus dem Befunde, daſs die Gefäſse einmal einen

mehr gestreckten, das andere Mal einen vielfach gewundenen Verlauf haben, so daſs

sie auf Spalt-, mehr noch auf Schnittflächen wiederholte Unterbrechungen ihrer

Continuität erfahren. Mit Hilfe der Loupe sieht man neben den vertical oder sehr

schief eröffneten Gefäſsen auch zahlreiche Gefäſse im Querschnitte, die wegen ihrer

Kleinheit dem unbewaffneten Auge entgehen. Auf sorgfältig geglätteten Schnittflächen

treten auch die Markstrahlen hervor, und zwar auf Radialschnitten als nahezu gleich

kräftige, in fast gleichen Abständen parallel verlaufende Linien und auf

Tangentenschnitten als zahlreiche sehr feine und kurze Strichelchen, etwa dem

Loupenbilde eines behaarten Dipterenflügels vergleichbar. Auf dem Querschnitte

erscheinen die zahlreichen zarten Markstrahlen hell auf rothem Grunde, und die

regellos zerstreuten, nahezu gleich groſsen Gefäſsquerschnitte sind von einem

schmalen, hellen Hofe gerändert.

Nach dem mikroskopischen Befund sind die Gefäſse unregelmäſsig zerstreut, stehen

häufiger isolirt, mitunter auch gepaart, doch fehlen radiale Reihen. Sie sind selten

kreisrund, meist beträchtlich in radialer Richtung gestreckt, sehr derb wandig und

von breiten Poren durchsetzt. Ihre Gröſse schwankt bedeutend, zwischen 0,04 und 0mm,15. Das Lumen der meisten ist von Stopfzellen

mäſsig dicht erfüllt. Die Thyllen sind dünnwandige Parenchymzellen. Viele derselben

enthalten einen groſsen Kalkoxalat-Krystall. Die kleineren Gefäſse (g'

Fig.

6) sind spindelförmig, die gröſseren (g)

einseitig in eine Spitze ausgezogen; beide Formen communiciren durch vollkommen

durchlöcherte Scheidewände. Die Tüpfel, welche in natürlichem Zustande sehr

verbreiterte Poren darstellen und in einer seichten Spirale, fast horizontal,

verlaufen, werden durch Quellungsmittel sehr verengt. Sie erscheinen dann als

geschwänzte, in eine steile Spirale geordnete Spalten. Aeuſserst spärliche

Parenchymzellen sind den Gefäſsen angelagert, ohne sie in ihrer Totalität zu

umhüllen.

Die Libriformfasern (l) sind im Querschnitte verschieden

gestaltig und regellos geordnet. Ihre gröſste Breite beträgt etwa 0,015 bis 0mm,02. Das Lumen wird durch eine mächtige tertiäre

Verdickungsschicht, welche sich scharf abhebt, sehr bedeutend verengt. Sie quillt in

Chlorzinkjod beträchtlich und färbt sich violett. Nur hier und da ist eine radiale

Anordnung der Fasern angedeutet und auch Gruppen von Breitfasern finden sich, welche

einer Herbstholzlage täuschend ähnlich sehen und als solche nur deshalb nicht

angesprochen werden können, weil ihnen die Continuität und die regelmäſsige

Wiederkehr fehlt. Auf den meisten Querschnitten überwiegt die Zahl der dünnen

Libriformfasern. Es erklärt sich dies daraus, daſs die Fasern sich sehr allmälig in

lange Spitzen verjüngen.

Die Markstrahlen sind nicht über 4 Reihen breit und etwa 20 Zellen hoch. Die Zellen

sind sehr dünnwandig, reich porös und meist gleichmäſsig radial gestreckt.

Alle Zellen enthalten eine gelbe bis braune, schon in kaltem Wasser zum Theil,

vollständig in heiſsem Wasser, Alkohol, Glycerin und Alkalien lösliche Substanz,

welche durch Eisenchlorid olivengrün gefärbt wird. Durch dieses Reagens wird diese

Substanz auch in den Zellenmembranen nachgewiesen. Der wässerige Auszug des Holzes

ist wenig hellbraun gefärbt und hat einen schwach zusammenziehenden Geschmack.

Eisenchlorid erzeugt in ihm einen reichlichen schmutzig olivengrünen Niederschlag.

Trommer'sche Probe negativ. Das alkoholische Extract hat eine der wässerigen

Jodlösung gleiche Farbe und einen etwas bitteren und kratzenden Geschmack. Durch

Zusatz von Wasser entsteht keine Trübung; die Eisenchloridfällung hat einen Stich

ins Braune.

Quebracho blanco (Fig. 7 Taf.

42). Sehr hartes, schwer spaltbares, schweres (sp. G. = 1,16), auf Wasser jedoch

schwimmendes Holz von gleichmäſsig ledergelber Farbe. Nach den vorliegenden Mustern

scheint es ein Splint- oder Reif holz zu sein. Man erkennt schon mit unbewaffnetem

Auge am geglätteten Querschnitte die dicht gedrängten, sehr zarten, gestreckt

verlaufenden Markstrahlen und zahlreiche zerstreut stehende Gefäſsporen.

Nach dem mikroskopischen Befund stehen die Gefäſse g

(Fig. 7) ausnahmslos isolirt. Ihr Lumen ist fast regelmäſsig kreisrund

oder verzogen, nur wenig radial gestreckt, im Durchmesser sehr verschieden von 0,06

bis 0mm,2. Thyllen sind sehr gewöhnlich. Die

Wandverdickung ist mäſsig, die Poren sind klein, rundlich behöft. Parenchymzellen

sind nur vereinzelt, keinen Hof bildend, den Gefäſsen angelagert oder im Libriform

zerstreut, oder sie bilden kurze, unterbrochene tangentiale Reihen.

Die Libriformfasern haben im Querschnitte wenig verschiedene Dicke, etwa 0mm,02 im Mittel, sind rundlich, nicht polygonal

abgeplattet. Ihre radiale Anordnung ist verwischt. Die Verdickung, welche sehr beträchtlich ist

und mehr als zwei Drittel der Faserbreite beträgt, ist reichlich von Poren

durchzogen. Eine concentrische Schichtung ist nicht wahrnehmbar. Erst auf Zusatz von Chlorzinkjod sondert sich die primäre

Membran scharf ab und die äuſseren Schichten färben sich sofort intensiv

violett. Nach Verlauf einiger Stunden sind die inneren Schichten noch gelb

oder sehr schwach violett gefärbt.

Die Markstrahlen sind 1 bis 4 Reihen breit, sehr genähert, aus gestreckten

dünnwandigen Zellen gebildet. Die äuſseren Markstrahlzellen sind häufig

isodiametrisch und führen schön ausgebildete Krystalle.

Dies die Anschauung, welche man aus Schnitten gewinnt. Macerationspräparate geben

weitere Aufschlüsse. Die Parenchymzellen (hp) haben

conjugirende Fortsätze, die Gefäſse (g) sind

vollständig durchlöchert, Tracheïden fehlen, die krystallführenden Zellen (k) werden als Kammerfasern erkannt, in denen die

Krystalle von einem Celluloseschlauch umgeben sind.

Die Libriformfasern (l) endigen kurz zugespitzt, häufiger knorrig oder gegabelt.

Ihre Poren sind durchaus eigenthümlich, wie man sie an manchen Steinzellen,

nicht aber an irgend einem Elemente des Holzes beobachtet hat. Sie werden auf

der Primärmembran breit angelegt, während die späteren Verdickungsschichten nur

einen engen Kanal frei lassen. Dadurch gleichen sie im Querschnitte kleinen

Kopfdrüsen und, da sie ungewöhnlich reichlich vorkommen, verleihen sie den

isolirten Libriformfasern ein zierliches Relief. Durch das Macerationsmittel

wird der äuſsere Antheil der Zellwand entfernt und dadurch das von einer

widerstandsfähigen Membran ausgekleidete Köpfchen (erweiterte Ende) der Poren blosgelegt. Die Fasern

erscheinen dann wie von Perlenschnüren eingesäumt. Diese Porenenden reiſsen

häufig ab, und man findet sie in Macerationspräparaten sowohl isolirt als

rosenkranzartig. Mehr als Worte erläutert diese Verhältnisse Fig. 7 Taf.

42, welche die isolirten Elemente des Holzes darstellt.

An geformten Inhaltstoffen sind nur unregelmäſsige Klümpchen von dunkel

bernsteingelber Farbe anzuführen, die sich in geringer Menge in allen

parenchymatischen Elementen vorfinden. Sie verändern ihre Farbe auf Zusatz von

Eisenchlorid nicht, sowie dieses Reagens überhaupt in keinem Elemente Gerbstoff'

anzeigt. Die Substanz ist in Wasser und Glycerin unlöslich, in Alkohol schwer, in

Terpentin vollkommen löslich. Die kalten und heiſsen, wässerigen und alkoholischen

Auszüge sind kaum merklich gelb gefärbt; sie schmecken intensiv rein bitter. Auch in

ihnen bleibt die Gerbstoffreaction negativ.

Die Abstammung der Quebrachoholzer ist bisher durchaus nicht

sicher gestellt. Nach Griesebach (Vegetation der Erde, Bd. 2 S. 620) ist Quebrahacho (d.h. die Axt zerbrechend) eine allgemeine

Bezeichnung für harte Hölzer ohne Rücksicht auf ihre Abstammung. Der Katalog der

Argentinischen Republik für die Ausstellung in Philadelphia 1876 bezeichnet als

Stammpflanze des Quebracho colorado oder rosado: Loxopterygium Lorentzii Gr. (Terebinthaceen)

und der Katalog der

Pariser Ausstellung 1878 bestätigt diese Angabe und führt weiters als Stammpflanze

des Quebracho blanco: Aspidosperma Quebracho

(Apocyneen) an. Schlechtendal (Botanische Zeitung. Bd. 19 S. 137) hat, gestützt auf die Untersuchung der

Früchte des Quebracho blanco, dasselbe zur

Apocyneen-Gattung Aspidosperma gezogen, nach Griesebach wohl mit Recht; aber nach diesem Autor

beging er einen Fehler dadurch, daſs er Quebracho

colorado ebenfalls zu dieser Gattung zählte, obwohl derselbe nach Tweedie (Annales nat.

hist., Bd. 4 S. 161) Früchte trägt, welche denen der Sycomore (Ficus) gleichen.

In neuester Zeit berichtet Sievert

(Tanning materials of South America in dem Pharmaceutical Journal and Transactions, 1878 S. 548)

über Quebracho blanco, den er von Aspidosperma Quebracho ableitet. Nach ihm gehören die

Bäume, welche in der Provinz Cordoba diesen Namen tragen, nicht derselben Art an wie

der White Quebracho von Salta. Er glaubt nicht, daſs

das Klima die Varietät hervorbringe, sondern daſs es verschiedene Arten seien. Die

Blätter des Quebracho von Cordoba sind mit kleinen Stacheln besetzt, welche der Art

von Salta fehlen. Form und Sitz der Blätter sind gleich, obgleich die der nördlichen

Provinz dicker sind. Das Aussehen der Bäume ist gleichfalls das gleiche, der

Gerbstoffgehalt dagegen sehr verschieden.

Der White Quebracho von Salta ist der

deutschen Eiche ähnlich und seine Blätter sind eine der an Gerbstoff reichsten

Substanzen der ganzen Republik; sie enthalten 27,5 Proc. Die Gerbstofflösung der

Blätter sowie der Rinde ist fast farblos und die der Haut mitgetheilte rothe Farbe

mag von einer Gerbung mit einem Gemenge von Red Cebil

(Acacia Cebil) und White

Quebracho herrühren.

Mit der Anführung der kurzen Beschreibung des Quebracho colorado von A.

Vogl (Der Gerber, 1878 S. 207), der demselben

den Bau eines Leguminosenholzes zuschreibt, ist die Literatur über diesen Gegenstand

erschöpft.

Es scheint demnach kaum zweifelhaft, daſs die als Quebracho

blanco in den Handel kommenden Droguen der Gattung Aspidosperma angehören,

mehreren Arten oder Varietäten derselben. Ganz bestimmt ist aber Quebracho colorado etwas durchaus Verschiedenes, wie

der Bau des Holzes zeigt, und es ist kein Grund vorhanden, die Angabe des

Ausstellungskataloges in Zweifel zu ziehen, wenn nicht der, daſs Loxoptorygium Lorentzii Gr. in der systematischen

Literatur nicht zu finden ist.

Tafeln