| Titel: | K. M. Grossmann's Secundenzähler. |

| Fundstelle: | Band 231, Jahrgang 1879, S. 34 |

| Download: | XML |

K. M. Groſsmann's Secundenzähler.

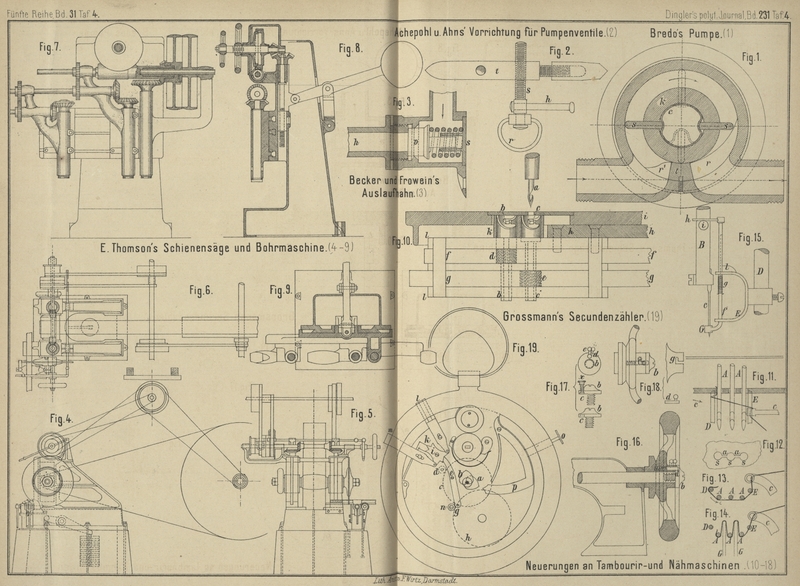

Mit einer Abbildung auf Tafel 4.

Groſsmann's Secundenzähler.

Die zu Zeitbeobachtungen angewendeten Chronographen sind Uhren mit einem groſsen, in

⅕ Secunden sich bewegenden Zeiger, welcher nach Belieben abgestellt werden kann,

indem man die Bewegungsübertragung vom Secundenrad unterbricht; der Zeiger wird

dabei vor Beginn jeder neuen Beobachtung auf Null zurückgestellt. Die verschiedenen

Functionen werden durch einen einzigen Drücker unter Vermittlung eines 12- oder

18theiligen Sternes erzeugt; doch ist der Mechanismus ziemlich complicirt, namentlich dann, wenn

auſser dem Secundenzeiger noch ein ebenso wirkender Minutenzeiger verlangt wird. K M. Groſsmann in Glashütte in Sachsen (*D. R. P. Nr. 1751 vom 12. Januar 1878) war deshalb bemüht,

denselben Zweck mit einfacheren Mitteln zu erreichen.

Sein Secundenzähler ist ein vereinfachtes Uhrwerk, da dasselbe nur 2 Stunden lang

nach erfolgtem Aufziehen geht. Mit dieser Uhr ist der in Fig. 19

Taf. 4 abgebildete Auslösungsmechanismus verbunden. Auf der mittleren Achse, welche

eine minutliche Drehung macht, ist unter dem Zifferblatt eine Herzscheibe a und über demselben der Secundenzeiger befestigt,

während der Minutenzeiger auf einer über diese Achse geschobenen Hülse sitzt, die

auſserdem eine Herzscheibe b und das Rad c trägt; letzteres wird vom Uhrwerk aus durch den Trieb

d mit entsprechender Geschwindigkeit getrieben. In

der Regel wird die Unruhe h der Uhr durch einen am

Hebel e befestigten Stift g festgehalten. Drückt man jedoch auf den durch das Gehäuse tretenden

Stift m, so erhält der Hebel e durch das Stück i eine solche Schwingung,

daſs sich sein federndes Ende bei g auf die

abgeschrägte Scheibe n schiebt und dadurch so viel

aufgebogen wird, daſs der Stift g aus der Unruhe tritt

und diese frei macht, worauf die Uhr sofort in Gang kommt. Das Wippstück i wird durch die Feder k

in seiner Lage erhalten.

Beim Niederdrücken des Stiftes m tritt der gleichfalls

mit i verbundene Stift l

aus dem Gehäuse; drückt man nun letzteren zurück, so gelangt der Hebel e in seine frühere Lage, der Stift g greift wieder in die Unruhe und die Uhr ist

abgestellt. Wird dann noch mittels des Drückers o der

federnde Hebel p gegen die Herzscheiben a und b gedrückt, so

stellen sich die Zeiger dadurch auf Null ein.

Tafeln