| Titel: | Th. Gidlow's verbesserter Puddelofen. |

| Fundstelle: | Band 231, Jahrgang 1879, S. 37 |

| Download: | XML |

Th. Gidlow's verbesserter Puddelofen.

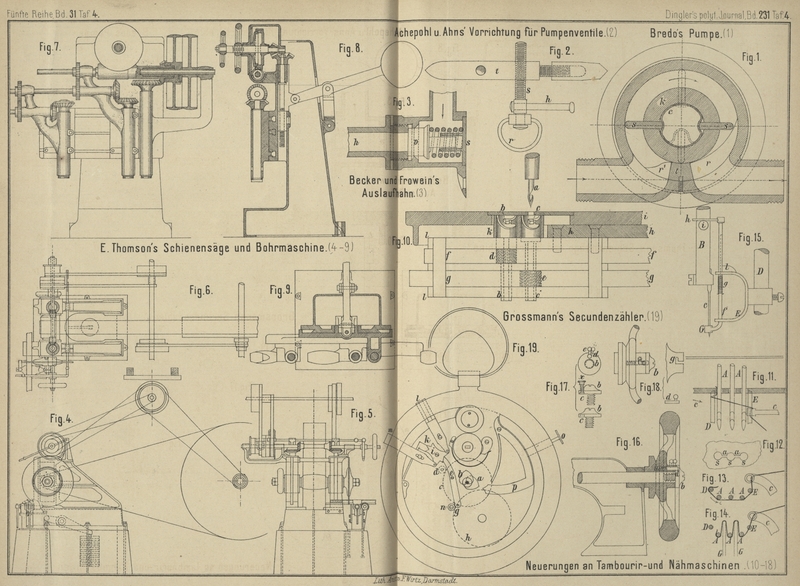

Mit einer Abbildung auf Tafel 5.

Gidlow's Puddelofen.

Die hohen Anlage- und Unterhaltungskosten der bis jetzt eingeführten rotirenden

Puddelöfen und namentlich der Uebelstand, daſs der Bewegungsmechanismus dieser Oefen

durch bedeutende Erhitzung sehr leidet, brachten Th.

Gidlow (Iron 1878 Bd. 11 S. 614) auf

die Idee, den ganzen Puddelofen, wie er uns seit 100 Jahren bekannt ist, ohne jede

innere Aenderung, beweglich zu montiren. In der Fig. 14

Taf. 5 sehen wir den Ofen nach altem Muster. J ist die

Schüröffnung, H der Feuerranm, T die Puddelofenthür, F der Puddelraum, C der Fuchs und G der

durch Luft oder Wasser gekühlte Kanal. Dieser Ofen ruht nun auf einem verticalen

Zapfen B, auf welchem er aus der Horizontalen nach

jeder Seite in eine um 30° geneigte Lage gebracht werden kann. Diese schwingende

Bewegung wird hervorgebracht durch eine seitlich stehende kleine Betriebsmaschine,

deren Vorgelege E in das mit dem Fuchs C fest verbundene gezahnte Segment eingreift. Der Fuchs

ist so angebracht, daſs er bei jeder Stellung des Ofens mit dem Inneren des

Schornsteines D in Verbindung steht. Die ganze

Einrichtung ist, wie ersichtlich, auſserordentlich einfach.

Der Ofen wird, wie gewöhnlich, angeheizt und besetzt. Dann gibt man ihm eine gegen

den Rost geneigte Lage, damit die Flamme direct auf das Roheisen trifft. Dadurch

wird die Dauer des Einschmelzens abgekürzt. Hat letzteres stattgefunden, so beginnen

die oscillirenden Bewegungen, durch welche, wie bei jedem rotirenden Puddelofen,

möglichst häufige, innige und gleichmäſsige Berührung bezieh. Mischung des

geschmolzenen Eisens, der Schlacke und atmosphärischer Luft bewirkt werden soll. Die

Auf- und Abwärtsbewegung erfolgt jede Minute 6 bis 8 Mal; sie wird auch während des

Luppenmachens fortgesetzt und begünstigt dasselbe, wenn der Puddler sich daran

gewöhnt hat.

Der Ofen wird zu jeder Operation mit 750k Roheisen

beschickt und macht bequem 8 Chargen in 12 Stunden, wobei die Reparaturkosten

geringer sind als bei jedem anderen Puddelbetrieb. Der Arbeitslohn vermindert sich

im Verhältniſs der gröſseren Leistungsfähigkeit. Die Luppen sind verhältniſsmäſsig

rein von Schlacke und homogen, lassen sich in Folge dessen unter Hammer und Walze

leicht verarbeiten und liefern ein ganz gleichmäſsiges Product. Der Kohlenverbrauch

ist nicht gröſser als in jedem anderen Puddelofen; Boden und Futter werden wenig

angegriffen; aus gewöhnlichem Roheisen wurde beste Lowmoor-Qualität erzeugt zu 125

M. Selbstkosten für 1t, deren Verkaufspreis heute

200 bis 240 M. beträgt.

Der Erfinder glaubt, bei eingeschulten Arbeitern nach Belieben jede gewünschte Eisen-

und Stahlqualität in seinem Ofen herstellen zu können.

Tafeln