| Titel: | Mittel zur Conservirung des Mauerwerkes in Betrieb befindlicher Hohöfen. |

| Autor: | – r. |

| Fundstelle: | Band 231, Jahrgang 1879, S. 43 |

| Download: | XML |

Mittel zur Conservirung des Mauerwerkes in

Betrieb befindlicher Hohöfen.

Mit Abbildungen auf Tafel 5.

Conservirung des Mauerwerkes in Betrieb befindlicher

Hohöfen.

Man unterscheidet bekanntlich an jedem Hohöfen Boden, Gestell, Rast und Schacht. Von

diesen Theilen ist der letztgenannte in der Regel nur einem mehr oder weniger

mechanischen Verschleiſs ausgesetzt und bedarf nur in besonderen Fällen einer

speciellen Wartung. Mit den übrigen Theilen des Hohofens verhält es sich dagegen

wesentlich anders. Gar häufig kommt es vor, daſs nach ganz kurzem Betrieb die

unteren Partien eines Ofens derart beschädigt sind, daſs ein Weiterblasen mit

groſsen Schwierigkeiten verbunden ist. Mag auch in vielen Fällen die Qualität des

Zustellungsmaterials hieran mit schuldig sein, so würde zur Erhaltung doch eine

zweckmäſsige Kühlung von auſsen wesentlich beigetragen haben. Allein gerade in der

Art der Kühlvorrichtungen, wie dieselben bis heute construirt und gehandhabt wurden,

liegt ein wesentlicher Miſsstand. Da man die Erfahrung gemacht hatte, daſs die

äuſsere Berührung der Steine mit atmosphärischer Luft nicht hinreichend vor dem

Wegschmelzen schützt, so nahm man seine Zuflucht zum Wasser. Die Wirkung desselben

in der beregten Beziehung ist allerdings eine auſserordentlich energische; allein

seine Anwendung schlieſst eine ebenso groſse Gefahr in sich für den Fall, daſs durch

undichte Stellen Durchbrüche in den Schmelzraum stattfinden. Dies ist jedem

Hüttenmann sattsam bekannt und auch schon früher (*1877 225 151) besprochen worden.

Wenn zwar die blose Berührung der Steinoberfläche mit atmosphärischer Luft keinen

hinreichenden Schutz gewährt, so läſst sich doch die Abkühlung durch Luft dadurch

vermehren, daſs man für eine zweckdienliche Ventilation sorgt. In diesem Sinne ist

in letzterer Zeit mit recht ersprieſslichem Erfolg gewirkt worden.

Unter den Bodensteinen eines Hohofens, und diese sind der Verwüstung am meisten

preisgegeben, läſst sich schon deshalb eine Wasserkühlung mit Vertrauen nicht

anbringen, weil die Gefahr einer Explosion und dadurch entstehenden Zerstörung des

ganzen Ofens zu nahe liegt. Allein es steht nichts im Wege, dort eine recht wirksame

und mit gar nicht auſsergewöhnlichen Kosten verknüpfte Luftcirculation herzustellen,

welche einfach durch einen auf Temperaturdifferenz beruhenden Luftzug veranlaſst

wird, wie solcher in jedem Schornstein stattfindet. Man lege unter den Bodensteinen

ein System horizontaler Kanäle von etwa 7 bis 10cm

im Quadrat an, nicht zu weit von einander entfernt, welche an zwei diametral

gegenüber liegenden Seiten in verticalen Schächten vom Gesammtquerschnitt der Kanäle

an der Auſsenseite des Ofenmauerwerkes münden. Auf den einen dieser Schächte setzt

man ein verticales Rohr von entsprechender Weite und nur solcher Höhe, daſs die

Mündung gegen unbefugte Verstopfung geschützt bleibt, während man auf dem anderen

eine wirkliche Esse, den Verhältnissen entsprechend construirt, aufbaut, welche bis

über die Hohofengicht hinausreichen kann. Es liegt auf der Hand, daſs durch diese

Einrichtung beim Betriebe des Ofens, in Folge der im Fundamentmauerwerk entstehenden

hohen Temperatur, ein ganz bedeutender Luftzug sich entwickelt, welcher das

Abschmelzen der Bodensteine zum groſsen Theil verhütet. Da die Temperatur im Centrum

der Ofensohle am höchsten ist und von dort nach der Peripherie allmälig abnimmt, so

ist es zweckmäſsig, die Bodenkanäle von der Mitte aus nach den leiten an Querschnitt

zunehmen zu lassen, um zu verhindern, daſs zu viel Luft durch erstere und zu wenig

an den Seiten durchziehe. Ferner thut man wohl, die Mündung der Esse oder des unteren Rohres mit einer

verstellbaren Klappe zu versehen, um den Luftzug nach Bedarf mäſsigen oder ganz

abstellen zu können.

Nächst dem Boden ist es das Mauerwerk in der Umgebung der Windformen, welches am

meisten und namentlich beim Betriebe auf Puddelroheisen aus hoch manganhaltigen

Erzen der Zerstörung ausgesetzt ist. Hier nutzt nur eine möglichst energische

Kühlung, welche mit Hilfe des Wassers hervorgebracht werden kann. Die directe

Berieselung der feuerfesten Steine ist durchaus verwerflich, weil dieselben dadurch

einer schnellen Verwüstung unterworfen werden. Das Bespritzen der äuſseren, mit

einer Schicht von hydraulischem Cement überzogenen Steinflächen ist schon von früher

(1877 225 153) bekannt und hat sich vortrefflich bewährt.

Seitdem hat sich eine andere Methode mit anscheinend noch günstigerem Erfolg auf

einzelnen Hütten Eingang verschafft, welche darin besteht, daſs man in die

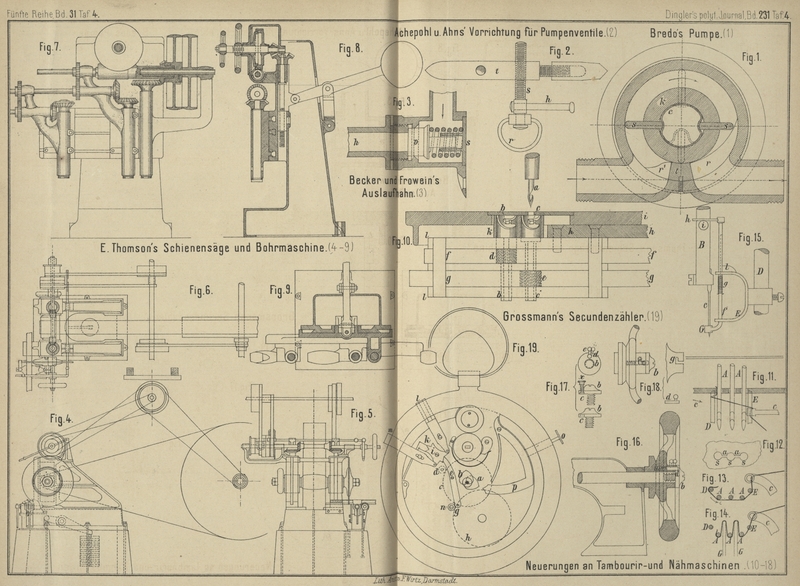

Formnische geschweiſste schmiedeiserne Kästen von etwa 26mm Wandstärke einschiebt, wie dies Fig. 15 bis

17 Taf. 5 in Ansicht, Horizontal- und Verticalschnitt veranschaulichen.

Die verticale Wand A des Kastens, welche behufs

Aufnahme der Form mit ringförmigem Ausschnitt und vorspringendem Rand versehen ist,

springt 15 bis 20cm gegen die innere Gestellwand

zurück, und die dadurch entstehende Nische wird, nachdem die Form eingelegt worden

ist, mit feuerfester Masse ausgestampft. Die beiden verticalen Seitenwände des

Kastens sind an der Auſsenseite des Gestellmauerwerkes mit durchlochten Ansätzen

versehen, um mittels Einschieben eiserner Stangen das Herausziehen eines schadhaft

gewordenen Kastens zu erleichtern. Die äuſsere Fläche der Kastenwand A wird während des Betriebes mit Wasser berieselt,

welches vermöge der Eigenschaft des Eisens, ein guter Wärmeleiter zu sein, das

gesammte Mauerwerk im Bereiche des Kastens vor dem Abbrennen schützt. Diese

Vorrichtung hat vor den bis jetzt üblich gewesenen guſseisernen Kühlkästen den

Vorzug gröſserer Dauerhaftigkeit und verminderter Gefahr des Eindringens von Wasser

in das Gestell, was bei guſseisernen Kästen sowohl bei mangelhafter Kühlung, als

unzuverlässigem Material bedeutende plötzliche Temperaturerhöhung oder durch irgend

welchen Vorgang im Inneren des Ofens nur zu leicht ein Zerspringen zur Folge

hat.

Unter allen Umständen muſs davor gewarnt werden, guſseiserne Kühlkästen fest

einzumauern, weil man sich dadurch die Möglichkeit benimmt, zu jeder Zeit ohne

Betriebsstörung die äuſsere Beschaffenheit der Kästen zu untersuchen. Bei jedem

Hohofen friſst sich nach kurzem Betrieb das innere Mauerwerk des Eisenkastens

beträchtlich aus, und ist es zur Vermeidung von Durchbrüchen erforderlich, auch

dieses von auſsen zu kühlen. Das einfachste Mittel zu diesem Zwecke besteht in der

Aufführung eines ringförmigen Kanales aus feuerfesten Steinen auf der Sohle der äuſseren

Gestellwand, von ungefähr 20cm lichter, Höhe und

10cm Abstand vom Ofenmauerwerk. Das Innere

desselben wird cementirt und durch das aus den Formnischen abflieſsende Wasser stets

gefüllt erhalten. Dieser Kanal, welcher unbedeckt bleibt, gestattet eine dauernde

Beobachtung des Verhaltens der unteren Partien des Gestelles. Auch hier wird häufig

der groſse Fehler begangen, diesen Kanal bis zur Unterkante der Formnischen

aufzuführen und mit befeuchtetem Kies oder granulirter Schlacke, welche das Wasser

ersetzen soll, anzufüllen. Dadurch verliert man nicht nur die Controle über den

Zustand des Gestellmauerwerkes, sondern letzteres wird in Folge mangelhafter

Abkühlung in den meisten Fällen durch das flüssige Eisen vollständig zerstört,

während dieses seinen Weg bis in das Innere des Kanales findet und dort durch die

stete Gefahr eines Austrittes ins Freie den Hohofenbetrieb schädigt.

Von den höher gelegenen Ofentheilen ist es nur die Rast, welche in der Regel zu ihrer

Erhaltung eines äuſseren Schutzes durch Abkühlung bedarf. Weil hier keine oder doch

nur eine sehr partielle Schmelzung stattfindet, so ist der zerstörende Einfluſs auf

die Steine leichter hintan zu halten als im Gestell. Was für dieses in Bezug auf das

Einmauern guſseiserner Kühlkästen angeführt worden ist, gilt indeſsen auch in vollem

Umfange für die Rast. Ein zweifaches Verfahren, welches sich wegen seiner

Zweckmäſsigkeit empfiehlt und immer mehr Eingang verschafft, soll hier erwähnt

werden. 1) Man läſst in verschiedenen Höhen und gleichförmig um den Umfang der Rast

vertheilt, namentlich aber an der Kante des Ueberganges von der Rast ins Gestell,

einzelne durchgehende Steine bis ins Ofeninnere fehlen und deckt die dadurch

entstehenden Nischen durch guſseiserne Platten ab. In diese Nischen legt man in

einem Abstand von etwa 15cm von der inneren

Ofenwand schlangenförmig gebogene und gepreſste schmiedeiserne Rohre von 26mm lichter Weite, durch welche ein von einer

ringförmig um den Ofen liegenden Leitung gespeister continuirlicher Wasserstrom

flieſst. Der Ausfluſs eines jeden dieser Schlangenrohre mündet sichtbar über eine

Abfluſsleitung ins Freie. Die Menge des in jedes dieser Rohre zuzulassenden Wassers

wird durch einen Absperrhahn regulirt. Denjenigen Nischenraum, welchen die

Schlangenrohre selbst nicht beanspruchen, stampft man mit feuerfestem Sand aus. Auf

diese Weise hat man es in der Hand, jedes einzelne Rohr nach Bedarf zu kühlen und in

jedem Augenblicke durch Herausziehen auf seine Beschaffenheit zu untersuchen. 2) Da,

wie schon oben erwähnt, die Rast eine minder energische Kühlung erheischt als das

Gestell, so läſst sich das System dadurch ziemlich vereinfachen, daſs man zwar die

Nischen, genau wie oben beschrieben, herstellt und nach dem inneren Ofen zu durch

einen etwa 15cm dicken Stein schlieſst. Dann aber

legt man in jede derselben eine U-förmig gebogene und nach der inneren Ofenwand zu mit

einer gröſseren Anzahl feiner Löcher versehene schmiedeiserne Röhre (von 26mm Weite) horizontal nieder und bringt diese in

Verbindung mit der kalten Windleitung. Der dadurch auf die Steinoberfläche der

Nischen sich ergieſsende kalte Luftstrom, welcher durch vorgesehene Absperrhähne

nach Bedarf regulirt oder unterbrochen werden kann, conservirt das Rastmauerwerk

ebenfalls vollständig und beseitigt alle mit der Anwendung des Wassers verknüpften

Uebelstände.

Oberhalb der Rast in dem sogen. Ofenschacht leidet das Mauerwerk, bei Verwendung

eines guten feuerfesten Materials, sorgfältiger Ausführung und regelmäſsigem Betrieb

nur durch Abrutschung der stets an ihm niedergleitenden Beschickungsmaterialien, und

oft findet man nach jahrelanger Campagne den Schachtdurchmesser nur um ein geringes,

wenige Centimeter nicht übersteigendes Maſs erweitert. Es kann deshalb für die Regel

hier eine besondere Vorrichtung zur Kühlung unterbleiben. Um indeſsen vorkommenden

Falles in der Lage zu sein, auch an diesen höher gelegenen Punkten ohne weitere

Störung des Betriebes das Mauerwerk zu berieseln, ist es der Vorsicht angemessen,

bei der Anlage eines Hohofens oberhalb der Hohofengicht einen Wasserbehälter

aufzustellen, welcher, wenn der natürliche Wasserfall nicht hinreicht, durch eine

besondere an den Speisepumpen angebrachte Vorrichtung oder durch eine

Dampfstrahlpumpe stets gefüllt erhalten wird.

– r.

Tafeln