| Titel: | Zur Verhütung von Kesselsteinbildungen. |

| Autor: | F. |

| Fundstelle: | Band 231, Jahrgang 1879, S. 58 |

| Download: | XML |

Zur Verhütung von

Kesselsteinbildungen.

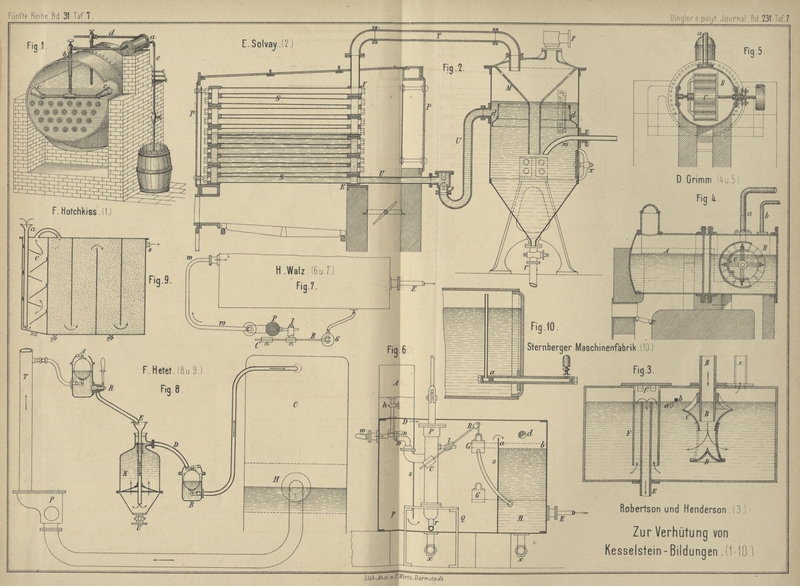

Mit Abbildungen auf Tafel 7.

Zur Verhütung von Kesselsteinbildungen.

Im Anschluſs an die früheren Mittheilungen über Verhütung von Kesselsteinbildungen

mögen hier die neuesten diesbezüglichen Vorschläge besprochen werden. Zur leichteren

Uebersicht soll die frühere Eintheilung (*1876 220 173)

beibehalten werden.

Elektricität und Zinkeinlagen. Ueber die Anwendung des

Zinkes (*1876 222 166) liegen mehrere Mittheilungen

vor.Annales des Mines, 1877 Bd. 12 S. 155. Engineering, 1878 Bd. 26 S. 29. Man

vermuthet noch immer elektrische Ströme, ohne bisher irgendwo solche nachgewiesen zu

haben; im günstigsten Falle können sie nur kurze Zeit andauern (vgl. 1876 222 247). Versuche auf der Zinkerzgrube Cäciliie bei Beuthen mit Zinkeinlagen in Unterkesseln

lieſsen keinerlei Wirkung derselben auf die Kesselsteinbildung erkennen.Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Salinenwesen,

1877 S. 245. Eine solche wird auch nur in seltenen Fällen

eintreten können. – Aehnlich spricht sich auch L. BourL. Bour: Note sur l'emploi du zinc pour empêcher

les incrustations dans les chaudières à vapeur (Lyon

1878). aus.

Schlammfänger. F. HotchkissNeueste Erfindungen, 1878 S.

257. will die in Fig. 1 Taf.

7 gezeigte Vorrichtung verwenden. Sobald der Kessel geheizt wird, soll das

Kesselwasser lebhaft in die Trichterrohre c einströmen,

in b aufsteigen, durch den kleinen Behälter a hindurchflieſsen und schlieſslich durch das Rohr d wieder in den kälteren Theil des Kessels zurückgehen.

Der in a abgesetzte Schlamm wird durch das Rohr e entfernt. Es wird behauptet, der Apparat sei auf

durchaus wissenschaftlichen Principien basirt und diene dazu, die Niederschläge in

jenem Stadium ihrer Bildung und Freiwerdung, wenn sie auf der Wasserfläche

schwimmen, sofort aus dem Dampfkessel fortzuschaffen, und zwar nach auſsen hin,

wodurch selbstverständlich die Bildung von Kesselstein und das Festsetzen der

Niederschläge am Boden ganz wegfalle. – Diese Angabe ist natürlich nicht zutreffend;

im günstigsten Falle wird die Schlammansammlung vermindert.

E. Solvay in Brüssel (*D. R. P. Nr. 175 vom 26. Juli

1877) hat den in Fig. 2 Taf.

7 dargestellten Apparat construirt, welcher namentlich für Siederohrkessel bestimmt

ist. Die über einander liegenden Siederohre S bilden

ein Schlangenrohr; mehrere der letzteren sind am unteren Ende durch ein Querrohr E und oben durch ein zweites Querrohr V verbunden. Dadurch soll erreicht werden, daſs der

entwickelte Dampf möglichst viel Wasser mitreiſst und durch das Rohr T in den Absatzbehälter M

führt. Hier trennen sich Dampf und Wasser; der trockene Dampf entweicht durch die

Leitung F, das Wasser setzt seine Uneinigkeiten am

Boden des Gefäſses ab, flieſst über den Rand der ringförmigen Rinne d und gelangt durch das Rohr U mit dem Ventil s nach dem Kessel zurück.

Das Rohr w führt neues Speisewasser zu, durch das Rohr

r oder das Mannloch x

wird der angesammelte Schlamm entfernt. P sind

Reinigungsthüren des Kessels.

Auch diese Vorrichtung kann trotz der Versicherung des Erfinders die

Kesselsteinbildung nicht verhindern; noch weniger kann sich ein bereits incrustirter

Kessel dadurch allein wieder reinigen. Sie dürfte kaum nennenswerthe Vorzüge den bis

jetzt bekannten ähnlichen Apparaten (vgl. 1876 220 174)

gegenüber haben.

Talk. Der Vorschlag Marie'sPolytechnic Review, 1878 Bd. 5 S.

274., Talk gegen Kesselsteinbildung anzuwenden, ist weder

neu, noch empfehlenswerth (vgl. 1876 220 177).

Fetten der Kesselwände. Nach F. BüttgenbachIndustrieblätter, 1878 S.

414. mischt man 25 Th. Colophonium, 2,5 Th. Graphit und 2,5 Th.

Schwärze mit 240 Th. Gastheer, erwärmt unter Umrühren und fügt 6 Th. Talg und 140

Th. Erdöl hinzu. Mit der noch warmen Lösung werden die Kessel angestrichen. Der

Anstrich soll unberechenbare Vortheile bringen! – J.

Bernard in Paris (D. R. P. Nr. 2025 vom 11. September 1877) mischt 1k Seife, 1k

Kartoffeln oder Stärkemehl und 1k Ochsengalle;

statt des Stärkemehles kann auch jedes andere Mehl, Leim u. dgl. verwendet werden.

Dieses Gemisch, in die Kessel gebracht, soll alte Krusten ablösen, die innere

Oberfläche des Kessels vollkommen rein und sauber halten, zugleich soll aber auch

der aus einem solchen Kessel entwickelte Dampf Schieber, Hähne, Cylinder, Kolben

u.s.w. schmieren. Daſselbe müſste demnach theilweise durch den Dampf mit

übergerissen werden, was bei derartigen schmierenden Mitteln allerdings wohl

vorkommt (vgl. 1878 230 135), – Grund genug, dieselben

nicht anzuwenden.

Gerbstoffe u. dgl. Cooper und SmithMoniteur industriel, 1878 Bd. 5 S.

507. empfehlen Natriumtannat gegen Kesselsteinbildungen,

welches sie krystallisirt und flüssig liefern; dasselbe hat folgende

Zusammensetzung:

Krystallisirt

Flüssig

Krystallisirte Soda

95,5

25,1

Tannin

1,2

1,4

Wasser

3,0

72,6

Organische Stoffe

0,3

0,9

––––––––––––––––––––––

100,0

100,0.

Das kohlensaure Natrium soll die Kalksalze fällen, das Tannin

aber dem Niederschlage eine schlammige Beschaffenheit geben, weiche das Anhaften

desselben an die Kesselwandungen verhüten soll. Weit besser würde es offenbar sein,

nur mit Soda zu fällen, den Niederschlag aber gar nicht in den Kessel

hineinzubringen.

Meldrum und Cail

(Englisches Patent Nr. 1969 vom 19. Mai 1877) wollen Lederabfälle auf 400° erhitzen

und dann mit Kalk oder Natron kochen, oder aber gerbstoffhaltige Pflanzenstoffe mit

Wasser auskochen und diese Lösungen in die Kessel bringen.

J. Rolf und G. O. Kramer in

Osnabrück haben, wie sie in einer Flugschrift behaupten, durch Zufall ein ebenso

interessantes, als einfaches, fast kostenloses Verfahren entdeckt, um den

Kesselstein in den Dampfkesseln zu isoliren. Der Erfolg ist so überraschend, daſs

dieses Verfahren selbstverständlich in kurzer Zeit alle anderen Mittel verdrängt

haben wird! Wer das Mittel anwenden will, hat sich durch Unterschrift zur

Geheimhaltung des Verfahrens zu verpflichten und für 1 Kessel 100 M., für 2 Kessel

180 M. u.s.f. zu bezahlen. – Das ganze wunderbare Verfahren besteht nun lediglich

darin, daſs man in jeden Kessel einige Reiserbündel, namentlich von Eichen, bringen

soll. Wunderbar ist hierbei nur, daſs es noch immer Leute gibt, welche für eine

schon seit dem J. 1839 bekannte Geschichte (vgl. 1876 220

179) solche Geldsummen ausgeben, noch wunderbarer, daſs der Bauinspector Reiſsner in Osnabrück u.a. öffentlich bescheinigen

mögen, daſs sich das Mittel aufs glänzendste bewährt.

Daſs es wenigstens für Kessel mit Unterfeuer auch sehr gefährlich werden kann, liegt

auf der Hand. Ein hier in Hannover ausgeführter Versuch bei einem Flammrohrkessel

ergab, daſs der Kesselstein nicht vermindert wurde, daſs der Kessel aber grenzenlos

verschmiert war.

Blondonneau empfiehlt Ulminsäure und ulminsaure Salze;

ulminsaures Alkali soll Kalkulmat bilden, welches keine festen Krusten gibt. – Die

Anwendung von Torf gegen Kesselsteinkrusten ist nicht neu (vgl. 1876 220 177), auch nicht besonders empfehlenswerth.

Stärkemehlhaltige Stoffe. HoppeVerhandlungen des Vereines zur Beförderung des

Gewerbfleiſses 1878 S. 171. empfiehlt einmal wieder

Kartoffeln, A. RautertGewerbeblatt für Hessen, 1878 S.

220 Carraghenmoos, alte Vorschläge, vor deren Anwendung nur

gewarnt werden kann (vgl. 1876 220 180).

Vorwärmer. J. Lovegrove und T.

Baker haben Vorwärmer construirt, in denen der Abdampf nicht mit dem Wasser

in Berührung kommtPolytechnic Review, 1878* Bd. 5 S. 231 und

283.; letzterer verbindet diesen Vorwärmer mit einem Filter. –

Robertson und HendersonIron. 1878* Bd. 11 S. 616

lassen dagegen den Abdampf durch das Rohr B (Fig.

3 Taf. 7) in das Wasser selbst eintreten; in Folge der eigenthümlichen

Mündung CD dieses Rohres sollen im Wasser Strömungen

entstehen, damit dasselbe gleichmäſsig vorgewärmt wird. Der nicht condensirte Dampf

entweicht aus dem Rohr x. Das so vorgewärmte Wasser

steigt in dem Rohre F auf und flieſst durch das zur

Speisepumpe führende Rohr E ab. Die auf diese Weise

zurückgehaltenen Fett-

und Schmutztheile werden durch die Oeffnung a

abgelassen, während das vorzuwärmende Wasser durch b

eintritt. Die Oeffnungen f endlich sind angebracht,

damit im Rohre F derselbe Druck herrscht als im ganzen

Vorwärmer.

D. Grimm in Nürnberg (*D. R. P. Nr. 2213 vom 8. November

1877) will mit dem auf die Hälfte der bisherigen Länge verkürzten Dampfkessel A (Fig. 4 und

5 Taf. 7) den Vorwärmer B verbinden, in

welchem sich ein mittels Riemenscheibe in Umdrehung gesetztes Schaufelrad C befindet. Hierdurch soll der aus a eintretende Abdampf der Maschine mit dem Wasser

vollkommen gemischt und somit die Wärme desselben besser ausgenutzt werden, als dies

mit anderen Vorrichtungen geschieht. Der nicht condensirte Dampf entweicht durch b. Besonders empfehlenswerth ist diese Vorrichtung

nicht.

Reinigung des Wassers mit Chemikalien. C. Schönemann in

Berlin (*D. R. P. Nr. 3238 vom 6. Juni 1878) hat einen Reinigungsapparat construirt,

welcher folgendermaſsen beschrieben wird.

Der Apparat besteht aus einem Kasten aus Eisenblech mit im Inneren

durch den Kasten gezogenen Querwänden, welche theils in der Wasserlinie endigen,

theils vom Boden abstehen. Nahe am Boden sind in einer Seitenwand zur Entfernung des

abgesetzten Schlammes oder Niederschlages aus dem zu reinigenden Wasser Rohre mit

Hahnverschluſs angebracht. Auf der einen Seite besitzt der Kasten einen Aufsatz von

Eisenblech; derselbe enthält einen Eisenblechteller mit Wasserüberfall, ein kleines

Wasserrad und eine besondere Rührvorrichtung, um das Wasser mit den. Zuthaten

tüchtig vor der Fällung zu mischen. Das zu reinigende Wasser flieſst aus dem über

dem Blechkasten befindlichen Behälter durch Rohr und Regulirhahn in den Aufsatz. In

dem Zufluſsrohr ist die Vorkehrung getroffen, daſs auf ganz selbstthätige Art und

Weise die Zuthaten (Chlorbarium, Kalkwasser u. dgl.) in bestimmten Mengen

fortlaufend und nur dann zugeführt werden, wenn das zu reinigende Speisewasser

überhaupt durch den Regulirhahn in den Apparat einströmt. Zu diesem Zweck sind

Rohrstücke in Schöpflöffelform endigend angebracht, welche die Flüssigkeiten aus

offenen, am Blechcylinder befestigten Bodenstücken entnehmen. In diese Blechcylinder

werden die Flüssigkeiten täglich einmal eingebracht. Die Rohrstücke sind in Lager

gelegt und tragen auf ihrer Verlängerung Holzscheiben, welche einerseits mit den

Scheiben auf der Wasserradachse correspondiren, während andererseits von diesem aus

auf die Wasser-Rührwelle entsprechende Scheiben aufgesetzt sind. Das einfallende

Wasser wird auf dem Eisenteller gleichzeitig mit den Flüssigkeiten gut zerstreut.

Die Rührvorrichtung gibt kräftige Mischung, und durch eingeleiteten Dampf in

bestimmter Höhe und Richtung von Dampfmaschinen oder direct aus Dampfkesseln erfolgt

bei höherer Wärme die chemische Zersetzung leichter und in kürzerer Zeit.

Ist der Wasserhahn auf einen bestimmten Zufluſs gestellt, sind

ebenso die Chemikalien dazu in richtiger und zu dem Wasser passender Menge und

Stärke abgemessen und die Blechcylinder gefüllt, so ist die Wasserreinigung ganz

selbstthätig und fortlaufend ohne besondere Aufsicht im Gange. Inzwischen setzt sich

in dem Blechkasten der gebildete Schlamm zu Boden, während das Wasser, in ruhigen

Zustand gekommen, fort- und durch ein am Ende des Kastens angebrachtes Rohr nach

einem Sammelbehälter abflieſst. Durch einen am Kasten angebrachten Hahn kann das

gereinigte Wasser auch periodenweise nach etwa 1 Stunde Stillstandszeit völlig

geklärt abgelassen werden. Durch ein eingehängtes offenes Rohr kann jederzeit

Wasserstand und Temperatur des Wassers controlirt werden. In diesen Wasserbehälter

tritt gleichzeitig der vom Blechkasten abgehende Dampf, welcher dieses Wasser vorwärmt, so daſs es

gereinigt und vorgewärmt nach dem Dampfkessel abgeführt werden kann.

Hiernach stimmt dieser Apparat im Princip mit dem Nolden'schen (*1876 220 376) überein.

H. Walz in Berlin (*D. R. P. Nr. 65 vom 22. Juli 1877)

verwendet, wie aus Fig. 6 und

7 Taf. 7 näher zu ersehen, einen Kasten von Eisenblech, welcher durch die

zwei Scheidewände s in drei Räume P, Q und R abgetheilt

wird. In dem ersten Behälter P mischt sich das durch

w zugeführte Wasser mit den aus dem Behälter A zuflieſsenden Chemikalien, tritt von unten in die

zweite Abtheilung Q, steigt in dieser auf und flieſst

in den Vorrathsraum R, aus dem es gereinigt durch E zum Dampfkessel gelangt. Der abgesetzte Schlamm wird

durch die Rohrstutzen x entfernt. Der Abdampf von der

Maschine tritt durch ein Rohr bei D ein und entweicht,

soweit er nicht condensirt wird, durch d.

Eigenthümlich ist die selbstthätige Zuführung der Chemikalien. Am unteren Ende des

mit einem Regulirungshahn versehenen Rohres h ist eine

um einen horizontalen Stift drehbare Klappe angebracht, welche durch den Druck des

Gegengewichtes n das Rohr schlieſst. Mit dieser

horizontalen Verschluſsklappe ist eine nach unten gerichtete Platte verbunden, gegen

welche das von der Pumpe P durch w zugeführte Wasser strömt, dadurch h öffnet, so daſs eine entsprechende Menge der in A befindlichen Fällungsmittel zuflieſst, so lange die

Wasserzufuhr dauert. Um ferner den Wasserzufluſs zu regeln, ist in dem verlängerten

Kegel des Lufthahnes l der Wasserpumpe die

verschiebbare Stange B befestigt, welche an einem Ende

das verstellbare Gegengewicht C, am anderen das

Blechgefäſs G trägt; dieses ist leer leichter als C, aber schwerer, sobald es mit Wasser gefüllt ist.

Dieses Gefäſs steht nun mittels eines Gummischlauches mit der Abtheilung R an einer höher als das Abfluſsrohr E gelegenen Stelle in Verbindung. Steigt nun hier das

Wasser bis zur Linie ab, so geschieht dies ebenfalls im

Gefäſs G, wodurch es, schwerer geworden, nach unten in

die bestimmte tiefste Stellung fällt und hierbei den Lufthahn öffnet. Der fernere

Zufluſs des kalten ungereinigten Wassers nach dem Apparate hört auf. Sinkt nun durch

den Verbrauch des gereinigten Wassers das Niveau in R

und somit auch im Gefäſse G, bis letzteres leichter als

das Gegengewicht C geworden, so steigt es wiederum bis

zum vorgeschriebenen höchsten Stande, schlieſst dabei den Lufthahn und setzt somit

die Pumpe wieder in Thätigkeit. Das Gefäſs G ist

vollkommen wasserdicht; nur im Deckel befinden sich einige kleine Löcher, durch

welche die Luft beim Entleeren eintritt. Sie werden dagegen von einem oberhalb mit

Leder überzogenen Schwimmer, der eine Führung im Deckel erhält, beim Steigen des

Wassers wieder geschlossen.

F. HetetBulletin de la Société d'Encouragement, 1878 Bd.

5 S. 543. Der Apparat war auf der Pariser Weltausstellung an dem

Maschinenmodelle des Schiffes Dupotit Thouars

angebracht. empfiehlt zur Reinigung von fetthaltigem

Condensationswasser folgende selbstthätige Vorrichtung (Fig. 8 Taf.

7). Je nach der Menge des durch die Pumpe P aus dem

Behälter H angesaugten und in das Speiserohr T gepumpten gereinigten Wassers tritt eine bestimmte,

durch den Schwimmer in A und den Hahn R geregelte Menge in das Trichterrohr E, durch welches Kalk eingeführt wird. Das gebildete

Kalkwasser steigt in K auf und gelangt durch das Rohr

D und den zweiten Regulirapparat B in den Condensator C.

Der nicht gelöste Kalk wird durch den Stutzen U

entfernt.

Soll das Wasser auf Schiffen zum Trinken verwendet werden, so läſst man dasselbe

zugleich mit dem Kalkwasser zusammen in das Trichterrohr a (Fig. 9)

einflieſsen. Während des Aufsteigens in der mit entsprechenden Scheidewänden

versehenen ersten Abtheilung c mischen sich die beiden

Flüssigkeiten, durchflieſsen in der Richtung der Pfeile die übrigen mit Kohle

gefüllten Abtheilungen des Filters und treten gereinigt durch s aus. Am Boden des Filters sind Reinigungshähne

angebracht.

Die Chemische Fabrik Eisenbüttel in Braunschweig

empfiehlt in einer Flugschrift die Reinigung des Speisewassers mit Soda und

Kalk:

Nachdem die zur gänzlichen Ausfällung des Wassers nöthige Menge

von Kalk und reinem kohlensaurem Natron aus der Analyse des Wassers berechnet oder

durch einen praktischen Versuch im Laboratorium festgestellt wurde, wird dem

möglichst hoch (etwa auf 60°) vorgewärmten Wasser im Fällungsbehälter zuerst Kalk

als dünne Kalkmilch zugesetzt und umgerührt und zwar so viel, bis empfindliches

rothes Lackmuspapier nach wiederholtem Umrühren des Wassers, etwa ¼ Minute nach dem

Eintauchen, eben anfängt, bläulich zu werden. Sodann gibt man das in heiſsem Wasser

im Blecheimer gelöste reine kohlensaure Natron zu und rührt abermals kräftig um.

Nach 20 bis 30 Minuten (je wärmer das Wasser, desto rascher die Fällung) hat sich

der entstandene Niederschlag vollständig in groſsen Flocken zu Boden gesetzt und das

klare Wasser wird in den Reinwasserbehälter abgelassen. Wird das Wasser nicht

vorgewärmt, so dauert die Klärung länger.

Im Anschluſs hieran mögen noch einige andere die Sicherheit der Dampfkessel

betreffende Mittheilungen Platz finden.

TichborneChemical News, 1878 Bd. 38 S.

191. berichtet über die Zerstörung der Dampfkessel durch das

Wasser des Vartry-Flusses. Hiernach werden die Nitrate des Speisewassers in Nitrite,

diese in Hydrate und Stickoxyd zersetzt, welches angeblich nach folgender Gleichung

Fe + 2NO = FeO + N2

O die Kesselbleche stark oxydirt (vgl. 1878 230

44).

Sicherheitspfropfen. A. F. O. Budenberg in Manchester

(*D. R. P. Nr. 1249 vom 31. Juli 1877) hat sich einen schmelzbaren

Sicherheitspfropfen patentiren lassen, welcher sich von den bisherigen dadurch

unterscheidet, daſs er sicherer wirkt und leichter ausgewechselt werden kann.

Die Sternberger Maschinenbauanstalt (*D. R. P. Nr. 530

vom 1. August 1877) verwendet eine solche leicht schmelzbare Legirung für ihren

thermischen Siedeverzugsanzeiger (Fig. 10

Taf. 7). Derselbe besteht aus einem genügend weiten Rohre, welches, von einer

höheren Stelle des Dampfraumes ausgehend, eine möglichst niedrige, dem Feuer direct

ausgesetzte Stelle des Kesselwassers berührt, um an einer passenden Stelle des

Dampfkessels auszumünden. An dem äuſseren Ende trägt das Rohr eine Dampfpfeife, bei

a hat es eine Verengung, in welcher ein Pfropfen

von entsprechender Leichtschmelzbarkeit den Durchgang des Dampfes verschlieſst.

Sobald durch den eingetretenen Siedeverzug das Wasser im Dampfkessel heiſser wird

als der über demselben befindliche Dampf, schmilzt der Pfropfen und gewährt dem

Dampfe freien Austritt aus der Dampfpfeife. Die bisherigen Erfahrungen sprechen

nicht besonders zu Gunsten derartiger Sicherheitsvorrichtungen.

F.

Tafeln