| Titel: | Wassermotor mit Hubregulirung; von J. Hastie und Comp. in Greenock (Schottland). |

| Autor: | M. |

| Fundstelle: | Band 231, Jahrgang 1879, S. 127 |

| Download: | XML |

Wassermotor mit Hubregulirung; von J. Hastie und Comp. in

Greenock (Schottland).

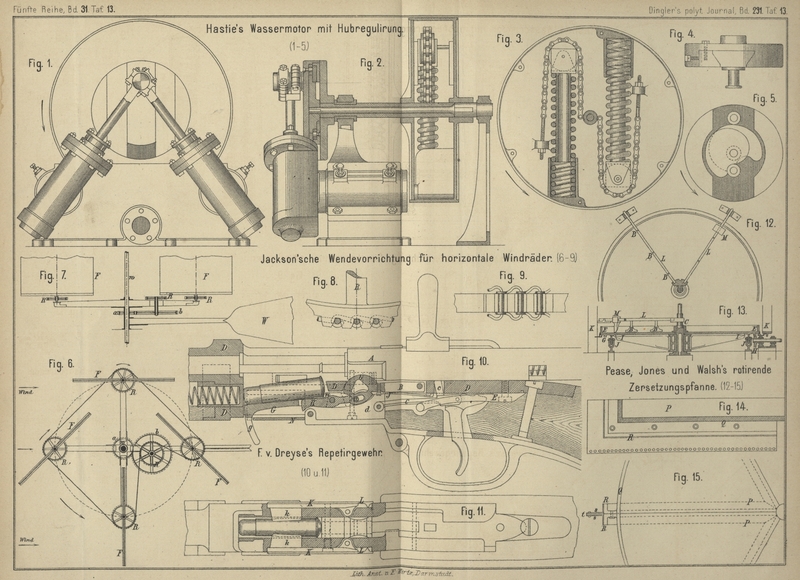

Mit Abbildungen auf Tafel 13.

Hastie's Wassermotor mit Hubregulirung.

Wir entnehmen dem Engineering, 1878

Bd. 26 S. 368 die auf Taf. 13 wiedergegebenen Skizzen eines äuſserst

originellen Wassermotors, welcher, wie unsere Quelle angibt, bereits in 7 Exemplaren

ausgeführt ist und praktisch befriedigende Resultate ergeben hat. Bekanntlich ist

der principielle Mangel unserer gewöhnlichen Wassermotoren darin zu suchen, daſs sie

bei constant gegebener Druckhöhe für eine variable Arbeit nicht geeignet sind und

stets die gleiche Wassermenge verbrauchen, ob sie nun voll arbeiten oder durch

Bremsung einem geringeren Kraftbedarf zu entsprechen haben; die unelastische Natur

des Wassers erlaubt eben keine Expansionsausnutzung. Eine Regulirung der

Arbeitsleistung durch gröſsere oder geringere Tourenzahl würde selbstverständlich

eine variable Transmission bedingen, was nur auf complicirte Weise erreichbar ist.

Genau dasselbe Resultat erzielt aber Hastie dadurch,

daſs er den Hub des Arbeitskolbens veränderlich macht;

bei der Maximalleistung durchmiſst der Kolben das volle Cylindervolum; sinkt der

Kraftbedarf, so beschreibt der Kolben, bei gleichbleibender Tourenzahl einen immer

kleineren Weg und liefert somit geringere Arbeit. Die Cylinder arbeiten dem

entsprechend mit wechselnden schädlichen Räumen; es sind jedoch dieselben hier in

Folge der unelastischen Natur des Wassers von keinem Nachtheil, da stets nur das vom

Kolben beschriebene Volum zur Ausströmung kommt.

Die Variation des Kolbenhubes geschieht, wie sich aus Fig. 1 und

3 ergibt, durch Verstellung des Kurbelzapfens in einer

schwalbenschwanzförmigen Nuth und könnte in einfachster Weise nach Abstellen der

Maschine von Hand geschehen, wie beim Antriebe des Messerhalters von Hobel- und

Nuthstoſsmaschinen; schon hierdurch läſst sich unter Umständen groſse Ersparniſs

erzielen; zur vollständigen Lösung des Problems hat aber Hastie diese Verstellung selbstthätig und dadurch seinen Wassermotor zu

einem selbstregulirenden gemacht.

Der Schwalbenschwanz, welcher den Kurbelzapfen trägt, hat an einem nach innen

vorstehenden Zapfen eine Rolle aufgesetzt (in Fig. 2

oben) und auſserdem eine

Platte innen angeschraubt, welche eine zweite Rolle trägt (in Fig. 2

unten); zwischen beiden Rollen ist eine doppelte Kammscheibe gelagert, letztere auf

einer inneren Welle befestigt, während das die Schwalbenschwanzführung des

Kuppelzapfens enthaltende Gehäuse, welches die Kurbelscheibe darstellt, auf einer

Rohrwelle befestigt ist. Dreht man die Kurbelscheibe im Sinne des Pfeiles der Fig.

5, während die den Kamm tragende Welle festgehalten wird, so verschieben

sich die Rollen und mit ihnen der den Kurbelzapfen tragende Schwalbenschwanz, und

wenn der Kurbelzapfen für die in Fig. 5

gezeichnete Stellung seinen kleinsten Radius inne hatte, so wird er bei

fortgesetzter Verdrehung der Kurbelscheibe über die Kammscheibe einen immer

gröſseren Radius annehmen.

Nun ist die Welle der Kammscheibe an ihrem hinteren Ende mit der

Antriebsriemenscheibe verkeilt, welche wieder mit der Rohrwelle verbunden ist, aher

nicht fest, sondern mittels einer eigenthümlichen, in dem inneren Raum der

Riementrommel angebrachten Construction; dieselbe ist aus Fig. 3

ersichtlich. Die Rohrwelle trägt zwei Nasen, an welche Ketten, die beiderseits über

Kettenrollen gehen, angebolzt und endlich an einen Kloben der Riemenscheibe

verschraubt sind. Die Lager der Kettenrollen werden durch Schraubenfedern nach

auswärts gepreſst und halten so die Ketten gespannt. Wenn die Maschine zu arbeiten

beginnt, so dreht sich, unter dem Einflüsse der beiden Arbeitscylinder, zunächst die

Kurbelscheibe um deren Rohrwelle; in Folge dessen werden die Ketten angezogen und

erhalten das Bestreben, die Riemenscheibe sammt der mit ihr verbundenen Kammwelle

mitzunehmen, vermögen dies jedoch erst dann, wenn die Federn der Kettenrollen einen

gröſseren Widerstand dem Zusammendrücken entgegensetzen, als die Antriebsscheibe der

Umdrehung. Es findet somit eine gewisse Drehung der Rohrwelle statt, ehe sich die

Riemenscheibe und die mit ihr verbundene volle Welle mitzudrehen beginnt; durch

diese relative Verschiebung der Kurbelscheibe zur Kammscheibe wird, wie oben

ausgeführt, der Hub so lange vergröſsert, bis er der zu leistenden Arbeit

entspricht; dies kann in einfacher Weise durch entsprechendes Anspannen der Ketten

ein für alle Mal regulirt werden, und die Maschine ist dann vollkommen

selbstregulirend, indem bei jeder Veränderung des Kraftbedarfes ein Nachlassen oder

Anspannen der Schraubenfedern und in Folge dessen eine Hubregulirung erfolgt. Ein

Verdrehen der Kammscheibe durch den Druck auf den Kurbelzapfen kann

selbstverständlich nicht erfolgen, da die beiden Rollen in gleicher Linie mit dem

Mittel der Kammwelle liegen und somit kein Drehungsmoment auftreten kann.

Die übrige Construction dieses netten Maschinchens ist aus den Skizzen klar

ersichtlich; die oscillirenden Cylinder sind an langen Zapfen überhängend gelagert

und erhalten ihre Steuerung durch die Bewegung der Zapfen auf dem Lager; dabei ist in der

Construction Sorge zu tragen, daſs auch bei dem kleinsten vorkommenden Hube die

Einström- und Ausströmöffnungen genügend bleiben.

M.

Tafeln