| Titel: | Ueber Fernambukrinde; von J. Moeller. |

| Autor: | J. Moeller |

| Fundstelle: | Band 231, Jahrgang 1879, S. 171 |

| Download: | XML |

Ueber Fernambukrinde; von J. Moeller.

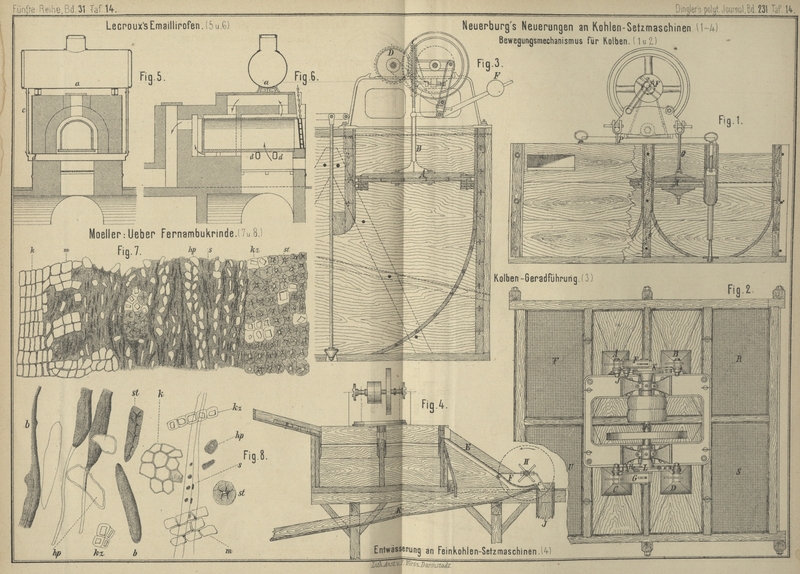

Mit Abbildungen auf Tafel 14.

Moeller, über Fernambukrinde.

Nicaragua hatte in Paris 1878 unter dem Namen Nacasculo ein Gerbmaterial ausgestellt, welches von Caesalpinia echinata abstammt und deshalb zweckmäſsig als Fernambukrinde bezeichnet werden dürfte. Es ist nicht

eigentlich die Rinde, welche vorliegt, sondern es sind flache, unregelmäſsige

Borkestücke, die an ihrer Auſsenseite eine üppige Pilz- und Flechten Vegetation

tragen, so daſs an manchen Stücken die Schmarotzer quantitativ überwiegen. Die Borke

selbst ist dünn, eckig zerklüftet, auf der Innenseite rostbraun, auſsen schwarzbraun

bis grau. Offenbar ist dieselbe nicht durch Schälen gewonnen, sondern als Abfall

gesammelt. Zwei oder drei Borkeschichten, deren jede etwa 1mm dick igt, haften lose an einander und spalten

sich ab bei dem Versuche, die Rinde quer zu zerbrechen. Die Trennung erfolgt an

einer mit freiem Auge sehr deutlich als hellfarbige Fläche erkennbaren Gewebschicht.

Der Querschnitt ist chocoladebraun, für das unbewaffnete Auge homogen und nur durch

hellfarbige Linien in etwa Millimeter breite Schichten tangential abgetheilt. Unter

der Loupe erscheint das Grundgewebe hell punktirt und an einigen Schnittflächen

trifft man auch vereinzelt gröſsere helle Fleckchen.

Jede Borkeschicht ist nach auſsen von einer mächtigen Steinzellenschicht, innen von

einer Korklage begrenzt; zwischen beiden das abgestorbene Rindengewebe. Der gröſsere

Theil der Borke gehört der Mittelrinde an, einige haben bereits in die Innenrinde

vorgegriffen; doch befindet sich in den vorliegenden Mustern keine Borke, die

ausschlieſslich aus Innenrinde besteht. Da andererseits die Borke alle Zeichen hohen

Alters darbietet, so wird dadurch die Ansicht gerechtfertigt, daſs die Drogue aus

den spontan abfallenden oder höchstens oberflächlich abgekratzten Rindenstücken

besteht.

Die Steinzellschicht st (Fig. 7 und

8 Taf. 14) erreicht die Breite von 0mm,2. Sie enthält verschieden gestaltige, fein geschichtete, von verzweigten

Porenkanälen durchzogene Steinzellen bis zur Gröſse von 0mm,3 und vereinzelte krystallführende, dünnwandige

Zellen kz. Die Korkschicht besteht aus inhaltslosen,

braunen, geschrumpften, in der Flächenansicht polygonalen Zellen k. In der Mittelrinde wechseln Lagen von Parenchym mit

Siebröhren ab; doch ist die Schichtung in der Regelmäſsigkeit, wie sie ohne Zweifel

im Leben besteht, nicht erkennbar. Die Siebröhren s

sind zusammengefallen, ihre Wände von einer wachsgelben Substanz imprägnirt, die

durch kein Extractionsmittel entfernt werden kann. Auch wenn man sie isolirt, kann

man über ihren feineren Bau nicht hinreichend genauen Aufschluſs erhalten. Nur an

einigen hell gebliebenen Schläuchen scheint es, als wären ihre Wände von rundlichen

Siebplatten s1

durchbohrt. Die Parenchymzellen sind am Querschnitte rundlich, häufiger in

tangentialer Richtung verzogen; sie gleichen Lücken im „Hornprosenchym“, weil

ihre Wände mit denen der Siebröhren verschmolzen sind. Die in den Parenchymzellen

reichlich vorhandenen orangefarbigen Klümpchen reagiren nicht auf Eibenchlorid. Sie

werden durch Wasser, Alkohol und Terpentin nicht oder nur in Spuren gelöst. In der Mittelrinde sind

regellos zerstreut Gruppen von Steinzellen und Krystallkammerfasern eingesprengt

deren Elemente denen der continuirlichen Steinzellenschicht gleichen.

Was von Innenrinde zwischen den Ausstrahlungen der Markstrahlen vorhanden ist,

gleicht noch sehr der Mittelrinde. Nur vereinzelt finden sich Bastfasern oder ihnen

ähnliche Gebilde b (Fig. 8),

wachsgelb, von glasigem Aussehen, die ein Lumen mit Sicherheit nicht erkennen

lassen.

Das wässerige Extract der Rinde ist schwach gelb gefärbt, das alkoholische spielt in

Violett. In beiden ist eisengrünender Gerbstoff nur in geringer Menge vorhanden.

Eine quantitative Gerbstoffbestimmung ist bisher, so viel ich weiſs, nicht

ausgeführt und das mir zur Verfügung stehende Material ist dazu nicht ausreichend.

Es scheint übrigens, daſs die Probe, mit welcher die Ausstellung beschickt wurde,

sehr unglücklich gewählt war. Schon der erste Blick läſst in ihr ein problematisches

Gerbmaterial erkennen und ihr Gerbstoffgehalt ist in der That kaum nennenswerth. Da

aber die Rinde, nach Aussage des Kataloges, zum Gerben verwendet wird, so bleibt nur

die Annahme übrig, daſs die jüngeren Theile reicher an Gerbstoff sind, was auch mit

aller Erfahrung übereinstimmt. Es wäre auch sehr erstaunlich, wenn die Rindenmengen,

welche beim Schälen des Fernambukholzes abfallen, unbeachtet verloren gingen,

während man die weit weniger gehaltvolle Borke im Walde sammelte. Sollte dies wider

Erwarten doch der Fall sein, dann möge dieser Wink beachtet werden.

Tafeln