| Titel: | Ueber Metalltreibgurten. |

| Autor: | H. |

| Fundstelle: | Band 231, Jahrgang 1879, S. 225 |

| Download: | XML |

Ueber Metalltreibgurten.

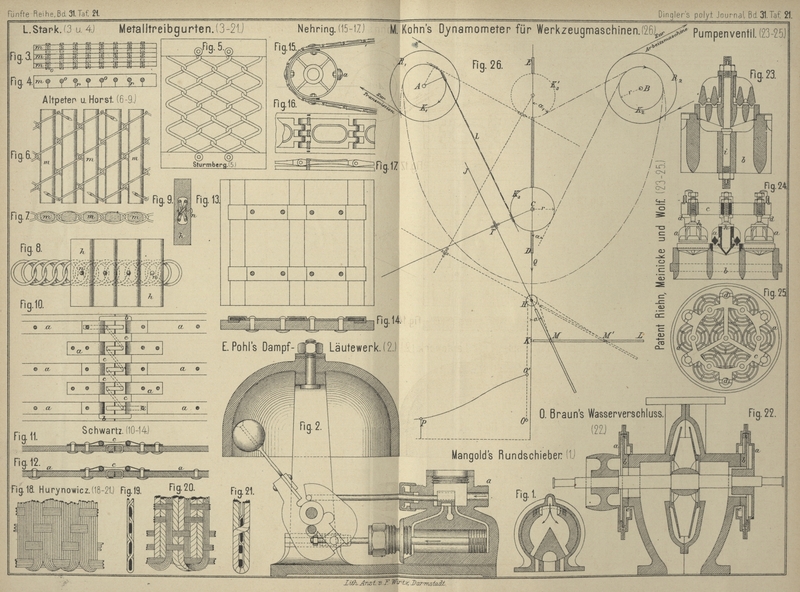

Mit Abbildungen auf Tafel 21.

Ueber Metalltreibgurten.

Man ist gegenwärtig vielfach bemüht, Metalltreibgurten herzustellen, welche – wie

gewöhnliche Lederriemen anwendbar – gröſsere Spannungen als solche zulassen und

dadurch eine Verringerung der Anlage- und Betriebskosten von Riementransmissionen

ermöglichen sollen. Zur Charakteristik dieser Bestrebungen theilen wir mit Hinweis

auf Tafel 21 die bisher im Deutschen Reiche unter verschiedenen Namen patentirten

Metalltreibgurten mit.

Ludwig Starck in Mainz (*D. R. P. Nr. 710 vom 8. Juli

1877) verbindet bei seinem „Metall-Litzen-Riemen mit Hirnleder-Einschlag“

eine Anzahl parallel gelegter, 3 bis 4mm starker

Drahtlitzen o (Fig. 3 und

4) durch quergelegte Sohllederstreifen m von

80 bis 100mm Länge, 12 bis 15mm Breite und 4 bis 5mm Dicke. Die Streifen werden in der Mitte entsprechend der

Drahtlitzenzahl gelocht und von jedem Loch aus nach einer Seite bei r aufgeschlitzt, so daſs sie leicht über die Litzen

geschoben werden können. Beim Zusammenfügen kommt die geschlitzte Seite eines

Streifens zwischen die ungeschlitzten der benachbarten Streifen, so daſs ein

einseitiges Herausdrücken der Litzen nicht zu befürchten ist und die Gurte nach

beiden Seiten gleiche Biegsamkeit hat. – Statt der Drahtlitzen wendet L. Starck auch Metallbänder (Bandsägeblätter oder

Metallblechbänder an

(*D. R. P. Nr. 855 vom 8. Juli 1877); doch ist dann das Aufbringen der verbindenden

Lederstreifen umständlicher, da dieselben über die halbe Blattlänge geschoben werden

müssen.

C. W. Sturmberg in Elberfeld (*D. R. P. Nr. 708 vom 6.

Juli 1877) verbindet bei seinem in Fig. 5

skizzirten „Kettenriemen“ eine aus Draht geflochtene Kette als eigentliches

Kraftübertragungsmittel mit einem Riemen, welcher nur die Adhäsion zu vermitteln

hat. Nach Versuchen des Erfinders genügt hierzu bei groſsen Scheibendurchmessern und

Riemenbreiten die beiderseitige Einfassung der Kette. Dehnt sich die Gurte beim

Beginn ihrer Verwendung, so kann sie durch Herausdrehen einiger Kettenglieder nach

Bedürfniſs verkürzt werden. Statt des Lederriemens läſst sich mit der Kette ebenso

ein Hanf-, Gummi- oder Haarband verbinden.

Eine ganz gleiche Drahtkette bringen C. Altpeter und A. Horst in Neuwalzwerk bei Menden (*D. R. P. Nr. 1870

vom 10. November 1877) in Anwendung; doch sind hier, wie aus Fig. 6 und

7 ersichtlich, in die Windungen der einzelnen Glieder Holzstäbchen m geschoben, welche das Ausrecken und Verbiegen der

Kette verhindern. Selbstverständlich läuft hier das Drahtgeflecht auf der

Riemenscheibe, was für die Abnutzung nicht besonders günstig ist; um dies zu

vermeiden, führen die Erfinder noch die in Fig. 8 und

9 skizzirte Form aus. Die Kette besteht bei derselben aus in einander

gehängten Drahtringen; sie wird durch die geschlitzten Holzstäbchen h geschoben und mit diesen dann durch die Nägel n verbunden.

Die von Starck angewendete Verbindung von Metallbändern

mit einem Frictionsmittel wird von der Berliner

Maschinen-Treibriemenfabrik Ad. Schwartz und Camp, in Berlin (*D. R. P. Nr.

1353 vom 8. August 1877) in anderer Weise ausgeführt. Mehrere aus einer weichen

Metalllegirung hergestellte Bänder a (Fig. 10 bis

12) sind auf einen Riemen genietet. Die Anwendung der Legirung soll den

Zweck haben, das Beuligwerden des Riemens in Folge ungleicher Ausdehnung zu

verhindern; daſs dies jedoch nicht unter allen Umständen möglich ist, dafür spricht

der Umstand, daſs sich die gleiche Firma noch die in Fig. 13 und

14 angedeutete Verbindung der Metallbänder mit dem Riemen patentiren

lieſs (*D. R. P. Zusatz Nr. 1354 vom 16. September 1877). Die Bänder werden auf dem

Riemen nur durch aufgenietete Querstücke von Metall, Leder o. dgl. gehalten, können

sich also der Länge nach verschieben. – Aus Fig. 10 bis

12 ist noch die Verbindung der Gurtenenden ersichtlich. Die Enden der

Metallbänder bilden Schleifen, welche ein gitterförmiges Querstück b umfassen; zwischen den Bändern lassen sich noch

Gelenke c einschalten und kann überdies der Stoſs noch

in der angedeuteten Weise genäht werden. Bei Anwendung von Hanfgurten oder

Haartreibriemen legt man die Metallbänder mit deren Kanten bündig, um ein Ausfransen

derselben zu verhindern.

Statt der Drahtkette wendet W. Nehring in Hamburg (*D.

R. P. Nr. 1305 vom 1. November 1877) bei seinem „Treibriemen mit

Kettenpanzer“ eine Gliederkette zur Kraftübertragung an, welche mittels

Nähriemen auf einem einspaltigen Treibriemen befestigt ist (Fig. 15 bis

17). Die einzelnen gelenkartig mit einander verbundenen Kettenglieder

zeigen beiderseits concave Flächen und haben in der Mitte eine Oeffnung, in welche

die auf der Riemenscheibenfelge befestigten Zapfen a

greifen können. Der Umfang der zu benutzenden Riemenscheiben muſs deshalb ein

Vielfaches der Gliedlänge sein – eine keineswegs vortheilhafte Beschränkung.

F. Hurynowicz in Chamouilley, Frankreich (*D. R. P. Nr.

1555 vom 6. November 1877) empfiehlt einen gewebten Treibriemen, dessen Kette aus

Bündeln mehrerer neben einander gelegter Drähte besteht, während als Schuſs

ebenfalls solche Drahtbündel (Fig. 18 und

19) oder Hanflitzen, deren Dicke etwa der 10 bis 15fachen Drahtstärke

entspricht, verwendet werden (Fig. 20 und

21). Die Gurten werden mit Kautschuk- oder einem anderen Firniſs

überzogen, um sie vor äuſserlichen Einflüssen zu schützen. Bei den ganz aus Draht

gewebten Gurten empfiehlt es sich, die Arbeitsseite mit einem passenden Stoff zu

bekleiden, damit die Drähte nicht direct auf den Scheiben laufen; diese

Nothwendigkeit fällt weg, sobald als Schuſs Hanflitzen gewählt werden. Den

Stoffbelag kann man überdies mit einer harzigen Masse tränken, damit er besser auf

der Oberfläche der Riemenscheibe hafte. Etwas wunderlich nimmt sich der Vorschlag

des Erfinders aus, solche Gurten, welche in die Augen fallen und die er

„Luxusriemen“ nennt, auf galvanischem Wege zu versilbern oder gar zu

vergolden.

H.

Tafeln