| Titel: | Elektromagnetischer Absteller für Spinnmaschinen. |

| Autor: | E–e. |

| Fundstelle: | Band 231, Jahrgang 1879, S. 231 |

| Download: | XML |

Elektromagnetischer Absteller für

Spinnmaschinen.

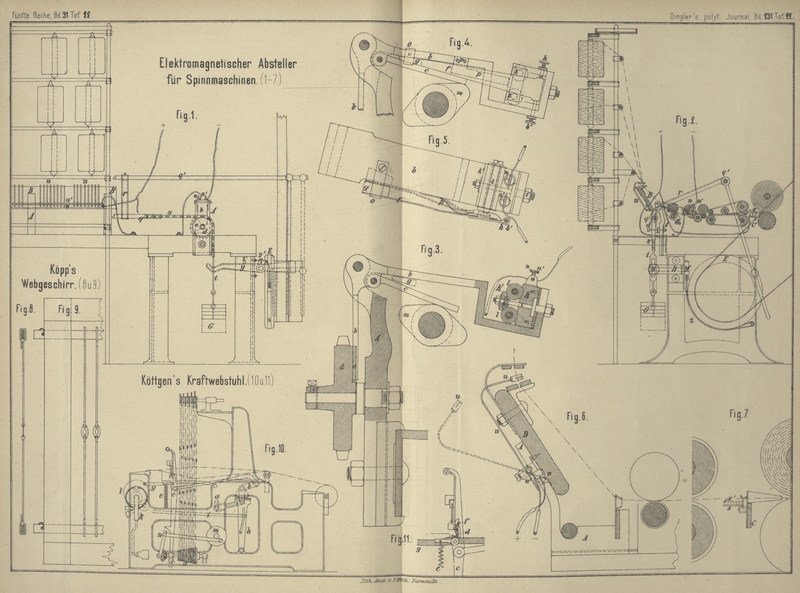

Mit Abbildungen auf Tafel 22.

Elektromagnetischer Absteller für Spinnmaschinen.

Der für die Augsburger Kammgarnspinnerei in

Augsburg (*D. R. P. Nr. 1982 vom 23. October 1877)

patentirte, auf Taf. 22 näher veranschaulichte Absteller soll (namentlich bei den

sogen. Bobinoirs) beim Brechen oder Fehlen eines der zu doublirenden Fäden, oder

aber beim Wickeln um die Cylinder die Maschine sofort selbstthätig aufhalten (vgl. *

1878 230 198).

Die über die Kettenrolle d (Fig. 1 und

2) gelegte Kette s trägt an dem einen Ende

mittels eines mit einem langen Schlitze versehenen Hakens t ein Gewicht G (4 bis 5k) und ist mit ihrem anderen Ende an der Stange

q befestigt, welche längs der Maschine hinläuft und

durch einen Hebel r mit der ebenfalls längs der

Maschine hinlaufenden und rechts die über den Riemenscheiben befindliche, zum

Anlassen und Abstellen der Maschine dienende Gabel tragenden Stange q' verbunden ist. Wird nun die Maschine mittels der

Stange q' in Gang gesetzt, so zieht die Stange q mittels der Kette s das

Gewicht G auf, und es legt sich dabei, durch das

Uebergewicht seines wagrechten Armes, der senkrechte Arm des Winkelhebels b hinter dem an ihm eben vorbeigegangenen Segmente e der Rolle d dicht an

diese Rolle an und verhindert so, daſs sich das aufgezogene Gewicht wieder senkt.

Auf dem Supporte D ist ferner ein zweiarmiger Hebel y gelagert; der eine Arm desselben greift mit einem

Schnabel in den Schlitz des Hakens t hinein; auf seinen

andern Arm wirkt ein Gegengewicht und legt den ersteren Arm für gewöhnlich an den

Zapfen z' an; auf der Achse dieses Hebels sitzt aber

noch ein Segment y', woran mittels eines Stahlbandes

die Bremse z befestigt ist. Im Zustande der Ruhe steht

die Bremse sehr nahe an dem Schwungrade E der Maschine,

und ein auf dem Speisecylinder befestigter Doppeldaumen m (Fig. 2 bis

5) bewegt bei jedem Umlaufe eine an dem Hebel b befindliche Zunge c zweimal auf und

nieder.

In dem wagrechten Arme des Hebels b ist der

Elektromagnet ll zwischen den Holzlagern k, k' mittels einer Metallplatte und des Bolzens i befestigt. Seine beiden Kerne sind in eine

Metallplatte eingeschraubt und zwei in dieser sitzende Stellschrauben h, h' tragen zwischen ihren Spitzen den Ankerhebel f des Elektromagnetes; eine schwache Feder p drückt den Ankerhebel in der Ruhe gegen den

Metallwinkel o; zieht aber der Elektromagnet seinen aus

einer weichen Eisenplatte bestehenden Anker an, so legt sich der am Ende des

Ankerhebels befindliche Stahlkeil g zwischen die Zunge

c und den wagrechten Arm von b, und dann hebt der nächstfolgende Daumen von m nicht mehr die Zunge allein, sondern auch den

wagrechten Arm von b empor und entfernt so zugleich dessen

senkrechten Arm von der Rolle d; letzterer läſst daher

jetzt das Segment e frei, das Gewicht G senkt sich und legt so mittels der Stangen q und q' den Treibriemen

auf die Leerscheibe der Maschine. Bevor ferner G das

Ende seines Laufes erreicht (etwa 20mm vorher),

erfaſst der Schlitzhaken t den Schnabel des zweiarmigen

Hebels y, nimmt ihn mit und preſst dadurch die Bremse

z gegen das Schwungrad E.

Die Stromschlieſsung, welche den Elektromagnet seinen Anker anziehen läſst,

vermittelt entweder einer der Fadenwächter u (Fig.

2 und 6) beim

Eingange der Doublirungsfäden, oder einer der Fadenwächter x (Fig. 2 und

7) beim Ausgange des doublirten Fadens vor der Aufspulung desselben. Die

messingenen Fadenwächter u drehen sich mit Leichtigkeit

um eine Metallstange u'; diese Metallstangen u' sind mittels kleiner Metallträger auf einem Brete

B befestigt und in ihrer Mitte durch Holzträger

unterstützt; durch isolirte Kupferdrähte stehen sie unter sich und mit dem Gestelle

in leitender Verbindung; vom Gestell aus aber führt ein isolirter Draht durch den

Elektromagnet zum negativen Pole der Batterie; vom positiven Pole dagegen geht ein

Draht zu einem in das Bret B eingelegten Metallbande

v. Durch das Auge am oberen Ende jedes

Fadenwächters u geht ein von einer Spule kommender

Faden; bricht derselbe, so fällt u durch sein

Uebergewicht rückwärts nieder und trifft schlieſslich mit seinem Schwänze auf das

Band v; der Strom ist dadurch geschlossen, und der

Elektromagnet bringt die Maschine augenblicklich zum Stillstande.

Die messingenen Fadenwächter x sitzen an einer vor den

Aufspulwalzen der Vorbereitungsmaschine über die ganze Länge der Maschine laufenden

Eisenschiene C, jeder bei einem Trichter und mit seinem

längeren Arme auf dem in den Trichter eintretenden Faden ruhend. Bricht dieser

Faden, so fällt das längere Ende von x nieder und sein

sich hebendes kürzeres Ende legt sich an einen in Porzellankapseln isolirten

Messingdraht x' an, welcher ebenfalls mit dem positiven

Batteriepole verbunden ist. Jeder Fadenbruch schlieſst also ebenfalls den Strom

durch den Elektromagnet und stellt die Maschine ab.

E–e.

Tafeln