| Titel: | Neuerungen an Kraftwebstühlen; von H. Köttgen in Schloss Untersiemau bei Coburg. |

| Fundstelle: | Band 231, Jahrgang 1879, S. 233 |

| Download: | XML |

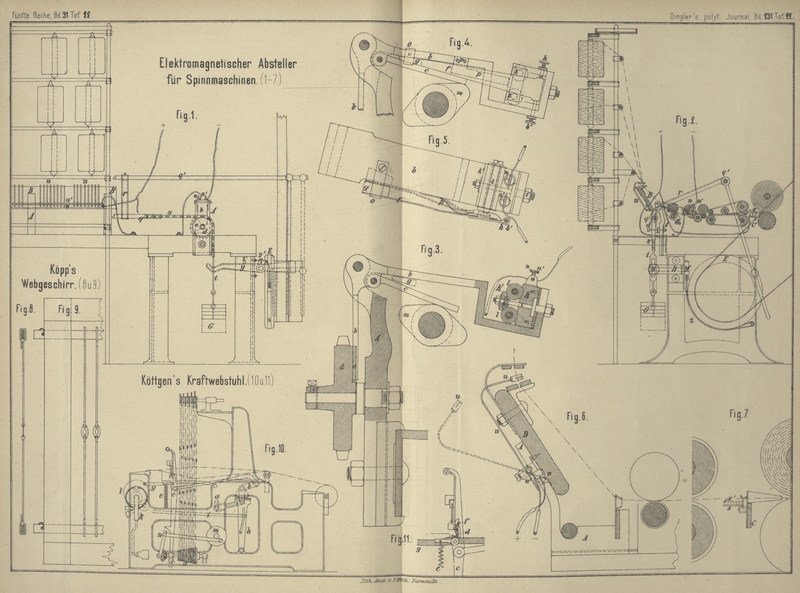

Neuerungen an Kraftwebstühlen; von H. Köttgen in Schloſs Untersiemau bei Coburg.

Mit Abbildungen auf Tafel 22.

Köttgen's Kraftwebstühle.

Diese Neuerungen (*D. R. P. Nr. 144 vom 5. August 1877) beziehen sich auf die

Bewegung der Lade und Schäfte, sowie auf den Regulator (vgl. Fig. 10 und

11 Taf. 22).

1) Der Ladenklotz erhält eine solche Bewegung, daſs er während des Schützenlaufes

nahezu still steht. Die Antriebwelle a bewegt durch

Kurbeln und kurze Kurbelstangen die hinter ihr liegenden Winkelhebel b, welche durch horizontale Schubstangen auf die

Ladenschwingen c und den Ladenklotz einwirken und

letzterem eine solche Bewegung ertheilen, daſs er nahezu stillsteht, wenn er von dem

Brustbaum ganz zurückgezogen ist, und ziemlich heftig sich bewegt, wenn er in die

Anschlagstellung kommt.

Der das Rietblatt tragende Ladentheil ist pendelartig, etwas nach vorn zu an den

Ladenstützen aufgehängt, damit sein Schwerpunkt vor die Schwingen c zu liegen kommt. Durch dieses und den nachfolgenden

Apparat wird herbeigeführt, daſs der Anschlag energisch, elastisch und unabhängig

von der Schwingenbewegung wird, daſs der Anschlag noch erfolgt, während die Stützen

bereits wieder zurücklaufen. Das pendelartig aufgehängte Blatt erhält durch die

andrückenden Winkelhebel d, an deren horizontalen

Schenkeln Spiralfedern e ziehen, das Bestreben, nach

vorn zu schlagen. Damit dies jedoch nur beim Anschlag geschehen, das Blatt also der

Rückwärts- und Vorwärtsbewegung der Schwingen folgen kann, ist ein Schleifapparat

angebracht, der in Klinken f besteht, welche mit dem

Blattgestell verbunden sind und so nach unten zu stehen, daſs sie auf horizontalen

Schienen gleiten; letztere sind mit Nasen versehen, auf deren schräg ansteigenden

Flächen die Klinken während des Ladenvorganges auflaufen, wodurch sie mit dem Blatt

zurückgehalten werden und das letztere der Schwingenbewegung folgt. Sind die Klinken über diese

Keilflächen hinweggegangen, so schnappen sie durch Federdruck herunter, werden nicht

mehr zurückgehalten und es drücken jetzt die Federn e

die Winkel b kräftig gegen das Blatt und ertheilen

diesem einen schlagenden und doch gleichzeitig elastischen Druck, der sich auf den

Schuſsfaden überträgt.

2) Die Aufwindung der Waare erfolgt mit stets gleichbleibender Spannung. Füllt sich

der von seiner Welle aus bewegte Waarenbaum mehr und mehr, so wird er dem

entsprechend langsamer gedreht. Mit dem rechten Ladenbewegungswinkel b ist ein Zahnsector verbunden, welcher in die

Verzahnung der Schwinge h greift und dieser somit eine

kurze hin- und hergehende Bewegung ertheilt. Die Stange i überträgt die letztere auf den Klinkenhebel k, dessen zwei Schiebeklinken für jeden Ladengang das Sperrrad l drehen. An l ist ein

kleines Getriebe angebracht, welches gleichzeitig in zwei Zahnräder greift. Das eine

schmale Rad sitzt fest auf seiner Welle, das andere doppelt so breite Rad hingegen

lose und hat einen oder zwei Zähne weniger als das erstere. Gleichzeitig greift es

in ein Vorgelege ein, welches das am Waarenbaum angebrachte Zahnrad dreht. Die Folge

dieser Einrichtung ist, daſs während der vollen Drehung des Sperrrades das Zahnrad,

welches das Vorgelege treibt, jedes Mal um 1 oder 2 Zähne gedreht wird. Es ist

hierdurch eine sehr starke Räderübersetzung, also auch sehr kleine Drehung des

Stoffbaumes herbeigeführt, ohne daſs man vielzähnige Räder gebraucht. Die

Differenzen in der Baumfüllung controlirt eine an den Waarenbaum unten anliegende

Walze, welche mit dem Verbindungsbolzen der Stange i

und des Hebels k verbunden ist und diesen tiefer stellt

und somit den Klinkenhub kleiner macht, je mehr sich der Baum füllt.

3) Die Schäfte machen vollständig reines Fach nach oben und unten hin. Von einer

unterhalb der Antriebswelle liegenden Kurbelscheibe m

aus wird durch eine Zugstange ein stehender Hebel n hin

und her bewegt, dessen Zapfen somit oscillirt und diese Drehung durch Kegelräder auf

einen Konus o überträgt, welcher unten an der

Gestellwand parallel zu derselben befestigt ist. Die Schäfte sind an diesen Conus

angeschnürt, jedoch so, daſs sich ihre Zugschnüre entweder von oben oder von unten

um denselben legen, je nachdem der zugehörige Schaft Fach machen soll.

Tafeln