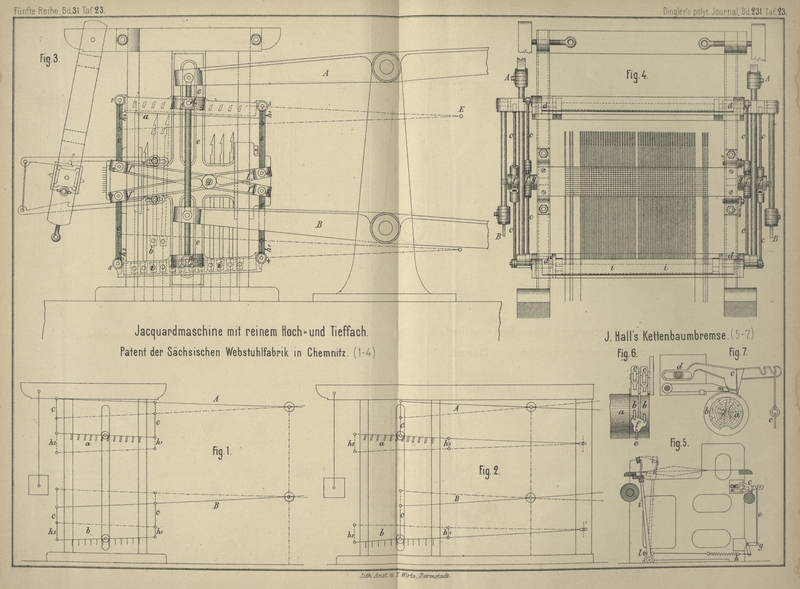

| Titel: | Jacquardmaschine mit reinem Hoch- und Tieffach. |

| Fundstelle: | Band 231, Jahrgang 1879, S. 234 |

| Download: | XML |

Jacquardmaschine mit reinem Hoch- und

Tieffach.

Mit Abbildungen auf Tafel 23.

Jacquardmaschine mit reinem Hoch- und Tieffach.

Diese der Sächsischen Webstuhlfabrik in

Chemnitz patentirte Maschine (*D. R. P. Nr. 1516 vom 25.

December 1877), welche auf Taf. 23 abgebildet ist, beseitigt in höchst zufriedenstellender

Weise den sehr groſsen Uebelstand aller bisher üblichen Jacquardmaschinen, daſs das

Fach nicht rein genug ist und demzufolge der Schützenlauf und das Gewebe sehr oft

nicht tadellos ausfallen. Sie macht ebenso wohl Oberfach als Unterfach und hebt die

hinten in die Harnischlitzen eingezogenen Kettenfäden um so viel höher als die vorn

eingezogenen, daſs die auf der Ladenbahn ruhenden Fäden und die über der laufenden

Schütze befindlichen genau in je einer Ebene liegen. Die entgegengesetzt zu einander

bewegten Messerkasten und Platinenboden erhalten hinten gröſsere Hublänge als vorn,

und sind die Platinen stufenweise länger, je entfernter sie von dem Cylinder

aufgestellt sind; letzteres ist zwar ein kleiner Uebelstand, hat jedoch auf die

Eintheilung der Maschine und die verschiedensten Nadeleinrichtungen keinen störenden

Einfluſs.

Durch zwei Stück entgegengesetzt zu einander stehende Kurbeln oder Excenter und durch

ebenso viel Tritte und Zugstangen werden die Tritte A

und B aus einander und gegen einander bewegt, ersteres

während des Fachmachens, letzteres während des Fachschlieſsens. Der Cylinder erhält

unabhängig davon in der bisher üblichen Weise durch eine Kurbelscheibe ebenfalls von

der Hauptwelle des Webstuhles aus seine hin und hergehende Schwingung. An dem Tritte

A (Fig. 3 und

4) ist der Platinenboden angehängt; der Tritt B ist ebenfalls mit Zugstangen verbunden; es stützt sich aber der

Messerkasten oben auf dieselben. Beide, der Messerkasten und der Platinenboden, sind

in Schlitzen der Jacquardgestellwände senkrecht geführt, an ihren Führungswürfeln

aber drehbar befestigt, so daſs sie zwar senkrecht auf- und ablaufen, jedoch

gleichzeitig auch in Winkeln a und b schwingen können, wodurch die nach dem Cylinder

liegenden Platinen mehr Hub bekommen als die davon abstehenden. Diese

Winkelschwingung führen die doppelarmigen Hebel f

herbei, welche bei g drehbar befestigt sind und durch

Zugstangen c mit dem Messerkasten und Platinenboden in

Verbindung stehen. An dem einen Ende von f ist der

Platinenboden und an dem anderen der Messerkasten angehängt. Wie Fig. 3

zeigt, ist der Bolzen 2 des hinteren Hebels f durch die Stange c mit

dem Bolzen 1 des Messerkastens verbunden und ebenso der

Bolzen 3 an f mit dem

Bolzen 4 des Platinenbodens, so daſs für die vollen

Schwingungen der Tritte A und B die Bolzen 1 und 2 den Hub h2

und die Bolzen 3 und 4 die

Hublänge h1 annehmen

müssen. Aehnlich verhält es sich mit dem vorderen Hebel f und den durch Zugstangen c mit einander

verbundenen Bolzen 5, 7 und 7,8; nur daſs hier der Messerkasten den Hub h1 und der Platinenboden die

Schwingungslänge h2

bekommt.

In Fig.

1 ist eine andere Aufhängung des Platinenbodens und des Messerkastens

angegeben, welche zwar auch die Winkelschwingungen a

und b wie in Fig. 2

ergibt, also auch ein reines Fach herstellt, jedoch den Nachtheil hat, daſs die

Hebelarmlängen von A und B

von den Höhen des Faches abhängig sind, während sie bei der oben beschriebenen

Ausführung der Maschine beliebig sein können.

Damit die Schnürung an den Platinen nicht übermäſsig abgenutzt werde, d.h. immer

senkrecht bleibe, ist der Platinenboden aus ebenso viel Stäben i hergestellt, als die Maschine Platinenreihen hat, und

sind diese Stäbe in den durch A auf und ab bewegten

Rahmen drehbar eingesteckt. Der Drehzapfen der Hebel f

läſst sich nach rechts oder links verstellen, so daſs das Vorderfach in Bezug auf

das Hinterfach kleiner oder gröſser gemacht werden kann.

Tafeln