| Titel: | Die Collom-Setzmaschine. |

| Autor: | S–l. |

| Fundstelle: | Band 231, Jahrgang 1879, S. 253 |

| Download: | XML |

Die Collom-Setzmaschine.

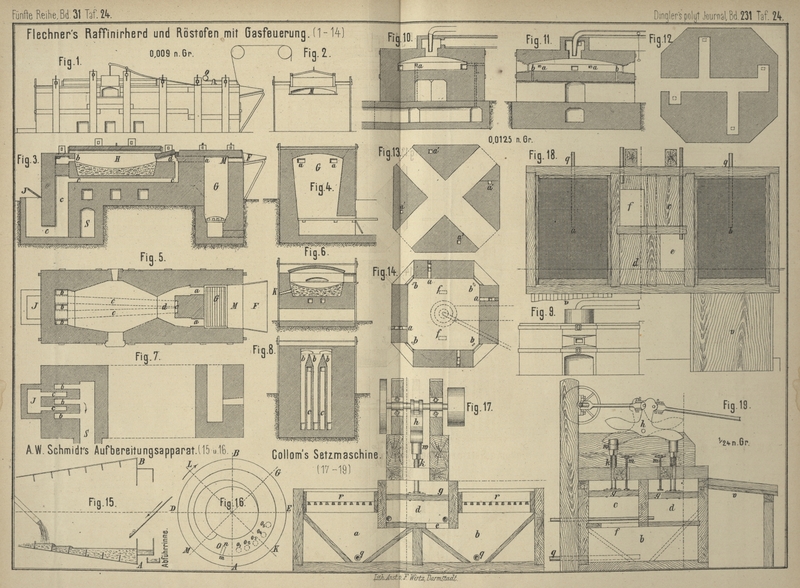

Mit Abbildungen auf Tafel 24.

Collom-Setzmaschine.

Die bei der Aufbereitung der Kupfererze am Lake Superior in Nordamerika fast

ausschlieſslich angewendete Setzmaschine, Collom's

System, besitzt nach der Metallurgical Review, 1878 Bd. 2 S.

391 die in Fig. 17 bis

19 dargestellte Construction.

Der Setzkasten wird durch eine bis zur halben Höhe reichende Scheidewand in zwei

Abtheilungen a und b

getrennt; auf der Scheidewand steht ein zweiter ebenfalls, nur rechtwinklig mit dem

ersten, in zwei gleich groſse Räume getheilter Kasten, in welchem die Kolben g sich bewegen und der die Auflagerung für den

Bewegungsmechanismus trägt.

Die Abtheilungen a und b

sind durch schräg eingesetzte Böden auf allen vier Seiten nach unten zusammen

gezogen und besitzen bei q Abfluſsöffnungen, die durch

Holzpflöcke geschlossen werden können. Im oberen Theile derselben Kastenabtheilungen

liegen in hölzernen Rahmen die das Sieb selbst tragenden Holzstäbe, welche, damit

die vom Wasser getroffene Siebfläche thunlichst groſs ausfalle, mit den beiden

Seiten nach unten gekehrt sind. (Jedenfalls würde Flacheisen, auf die hohe Kante

gestellt, gleichzeitig mehr Tragkraft besitzen und weniger Fläche des Siebes gegen

den Stoſs des Wassers verdecken.)

Der Kolbenkasten d hat im Boden die Oeffnung f, durch welche er mit der Abtheilung a in Verbindung steht, grade so, wie b und c durch die Oeffnung

e. Die Bewegung der Kolben g, welche durch das Wasser auf die auf dem Siebe lagernde Masse übertragen

wird, erfolgt dadurch, daſs das Doppelkreuz h bei

seiner schwingenden Bewegung das mittels Klemmschraube auf der Kolbenstange

befestigte Kopfstück w trifft, dessen Obertheil behufs

Milderung der sonst nothwendig erfolgenden Schläge und Verhütung einer zu schnellen

Abnutzung mit Gummi belegt ist, und dadurch den Kolben niederdrückt, der hierauf

durch die mit ihm verbundenen Feder k wieder gehoben

wird. Mit Hilfe der Stellschraube m wird die höchste

Lage des Kolbens bestimmt, während die Verschiebung des Kopfstückes w auf der Kolbenstange die Aenderung der Hubhöhe des

Kolbenstoſses bewirkt. Um das beim Aufgange des Kolbens sonst unausbleibliche

Nachsaugen des über dem Siebe befindlichen Wassers und hiermit einen beschleunigten

Fall der zu setzenden Massen zu vermeiden, tritt in jede der Gefäſsabtheilungen von

unten ein Wasserstrom zu, der mittels eines besonderen Ventiles seine Regulirung

erfährt. Die feinsten Theile des Setzgutes fallen in den Setzkasten, aus dem sie von

Zeit zu Zeit entfernt werden müssen; die zurückbleibenden sondern sich auf dem Siebe

nach ihrer Schwere und die leichtesten sollen über die Brücke v abgetragen werden.

Angegeben wird, daſs ein Sieb 5 bis 12 Monate, eine Kolbenstangenfeder 1 Jahr gehe,

ehe sich eine Auswechslung erforderlich mache.

Wenn unsere Quelle der Beschreibung hinzufügt: „Der Vorzug

dieser Setzmaschine liegt darin, daſs der Niederstoſs des Kolbens ein kurzer

ist, während dessen Aufsteigen verhältniſsmäſsig langsam vor sich geht und etwa

doppelt so viel Zeit als der Niedergang beansprucht“, so läſst sich nicht in

Abrede stellen, daſs die beschriebene Construction sich möglichst der theoretischen

Anforderung anpaſst und jedenfalls weit besser als Excenter und Krummzapfen geeignet

ist, die verlangte verschiedene Bewegungsgeschwindigkeit zu erzielen. Um so

auffälliger muſs es aber erscheinen, daſs bei solchem Suchen nach wirklicher

Verbesserung auf der anderen Seite das gerade Gegentheil erstrebt zu sein scheint;

indem man nämlich dem Setzsiebe nicht allein die doppelte Länge des zu demselben

gehörigen Kolbens gibt, die von letzterem bewegten Wässer aber auch noch zwingt,

beim Niedergänge des Kolbens durch eine Oeffnung (e

oder f) hindurchzugehen, welche wesentlich kleiner als

die Kolbenfläche ist, das niedergehende Wasser dann noch auf die schräg stehenden

Bodenbreter statt auf entsprechend abgerundete Kastenwände führt, hat man so

ziemlich Alles gethan, um nach Möglichkeit die directe Uebertragung des

Kolbenstoſses auf die auf dem Siebe liegenden Massen zu hindern und dem Wasser eine

unregelmäſsige, wirbelnde Bewegung zu ertheilen, welche ein reines Ausarbeiten

erschwert.

S–l.

Tafeln