| Titel: | Mittheilungen von der Weltausstellung in Paris 1878. |

| Fundstelle: | Band 231, Jahrgang 1879, S. 289 |

| Download: | XML |

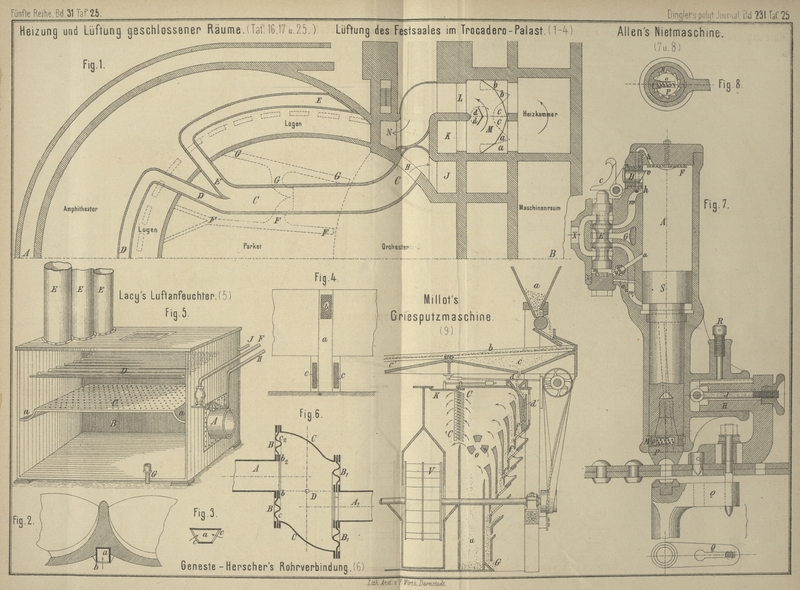

Mittheilungen von der Weltausstellung in

Paris 1878.

(Fortsetzung von S. 213 dieses

Bandes.)

Mittheilungen von der Weltausstellung in Paris 1878.

Die Heizung und Lüftung geschlossener

Räume (Taf.

16, 17 und 25).

(Fortsetzung von S. 305 dieses Bandes.)

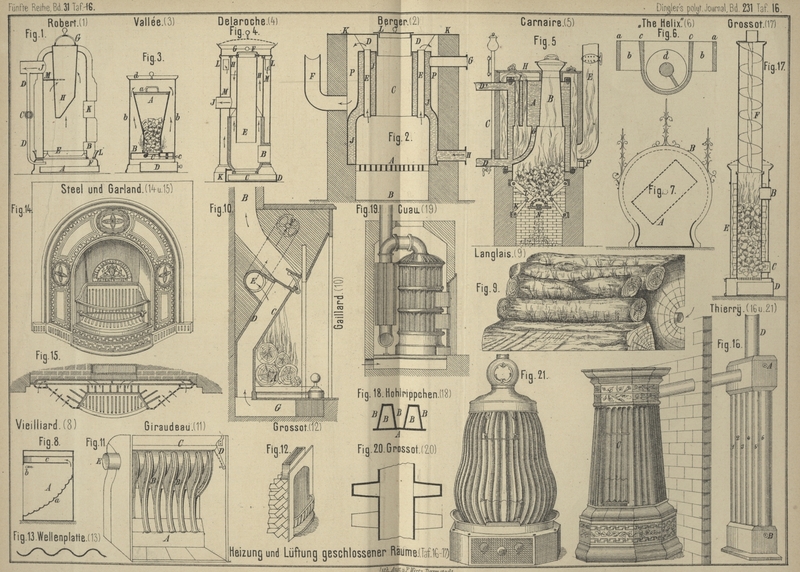

Thierry, Viotte und Derosne stellten einen in Fig.

21 Taf. 16 abgebildeten Luftheizungsofen aus, in welchem unten eine

Planrast sich befindet, von welcher ab der Rauch frei emporsteigt, um aus dem

obersten Theile zu entweichen. Wie aus der Figur ersichtlich, tritt die Wandung des

runden Ofens unmittelbar über der Rast, der Bauchform halber, erheblich zurück, so

daſs nicht wohl eine Ueberhitzung der Flächen stattfinden kann. Auſsen ist der Ofen

mit Rippen versehen, welche an der weitesten Stelle des Ofens eine Höhe von etwa

20cm erreichen. Die Art der gerippten Fläche

ist nun das Bemerkenswertheste des Ofens. Jede Rippe – mit Ausnahme der zwischen

Einschütt- und Schürthür befindlichen – ist nämlich mit der ihr zugehörigen

Ofenwandung für sich gegossen, so daſs der Querschnitt Fig. 22

Taf. 17 entsteht. Unten und oben werden die einzelnen Theile in Ringe gesteckt,

welche das Zusammenhalten derselben allein zu bewirken haben. Die Anfertigung des

Ofens wird durch diese Anordnung jedenfalls erleichtert; ich bezweifle aber, daſs

die Wandung in dem nöthigen Grade dicht erhalten werden kann.

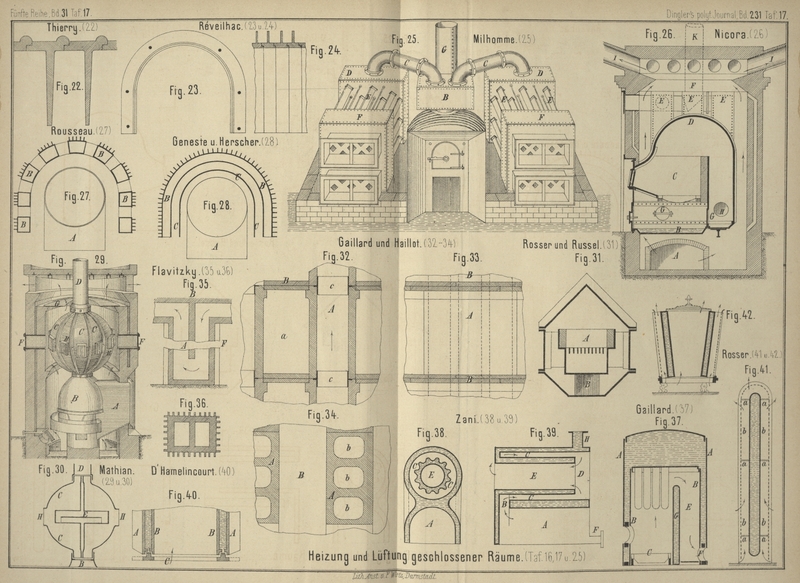

Aehnlich hat J. Réveilhac in Paris den Feuerkasten

seines Ofens geformt. Der Feuerkasten ist liegend angeordnet und hat einen

hufeisenförmigen Querschnitt (Fig. 23

Taf. 17) mit auſsenliegenden Querrippen; jede Rippe ist, wie Fig. 24

erkennen läſst, mit einem Stück Mantel zusammengegossen. Die einzelnen bügelförmigen

Theile sind durch Schraubenbolzen (vgl. Fig. 23)

mit einander verbunden. Der Rauch tritt übrigens aus dem in beschriebener Weise

geformten Feuertasten in weite, guſseiserne, liegende Röhren, durch welche derselbe

sich in ähnlicher Weise fortbewegt, wie bei dem Reinhardt'schen Ofen (* 1877 226 10. 121).

Mehrere Aussteller verwendeten vorwiegend Blech bezieh. Schmiedeisen zu den

Heizflächen. So A. J. Milhomme in Paris, dessen Ofen in

Fig.

25 Taf. 17 schematisch abgebildet ist. Der Feuerkasten ist ähnlich geformt

wie bei Réveilhac. Von ihm aus gelangt der Rauch

zunächst in den blechernen Vertheilungskasten B, von

welchem aus derselbe mittels der Blechrohre C zur

Hälfte nach links, zur Hälfte nach rechts geführt wird und in die obere Hälfte der

Blechkästen D gelangt. 14 schmiedeiserne Röhren E von quadratischem Querschnitt lassen den Rauch in den

Kasten F gelangen, in welchem derselbe nach unten

sinkt, um durch weitere 14 Röhren in den unteren Theil von D zurückzukehren, von wo aus der Rauch in den Blechschornstein G strömt. Die Kästen D und

F sind mit halsförmigen Ansätzen versehen, deren

Blechdeckel entfernbar sind, so daſs die Röhren E sowie

die Kästen D und F

gereinigt werden können.

Der Ofen von E. Nicora in Paris ist mit Ausnahme von

Thüren und Rast ganz aus Blech hergestellt. Fig. 26

Taf. 17 gibt denselben so dargestellt wieder, wie er in der Heizkammer aufgestellt

werden soll. Die Feuerstelle C ist ausgemauert; von ihr

aus bewegt sich der Rauch durch den Feuerkasten D, über

die hohe Feuerbrücke hinweg nach unten und verläſst dort vermöge der Oeffnungen H – von denen an jeder Seite des Ofens eine vorhanden

ist – denselben, um in die vierkantigen Blechrohre E zu

gelangen. In denjenigen derselben (es befinden sich an der abgeschnittenen Seite des

Ofens ebenfalls derartige Röhren E) welche sich

unmittelbar an H anschlieſsen, steigt der Rauch nach

oben, in dem folgenden nach unten, in den vordersten Röhren wieder nach oben und

gelangt alsdann in den Schornstein FK. Unter F ist eine Klappe angebracht, welche ermöglicht, den

Rauch in den Schornstein gelangen zu lassen, bevor derselbe die beiden letzten

Röhren jeder Ofenseite durchströmt, was von einigen Ofenbauern behufs Anwärmung des

Schornsteines für nothwendig gehalten wird. Die mit Wasser gefüllte Schale B soll, durch Strahlung, nach Umständen Verdunstung,

die Raststäbe vor zu groſser Erwärmung schützen. Die Reinigung der Röhren E und ihrer Verbindungsstücke geschieht unter

Vermittlung seitlicher Thüren, die Reinigung des Feuerkastens ermöglichen die

Verschlüsse G. Die zu erwärmende Luft strömt aus A, umspült die Ofenflächen und gelangt durch die Röhren

I in die einzeln zu erwärmenden Räume.

Der schon genannte Ofen von Rousseau, welchen ich hier

als dritten im Bunde nennen will, enthält eine Zahl von senkrechten Blechröhren, die

gleichsam Ausschnitte aus einem hufeisenförmigen Bügel zum Querschnitt haben. Fig.

27 Taf. 17 zeigt einen Theil der Aufstellungsart dieser Röhren. In der

Mitte der Aufstellung bei A befindet sich der

Feuerkasten; die blechernen Röhren B umgeben denselben

mantelförmig. – Offenbar wird die Heizfläche durch dieses Verfahren nicht,

wenigstens nicht nennenswerth, vergröſsert, dagegen der Ofen an Verbindungsstellen

bereichert, theurer in der Ausführung und namentlich schwieriger zu reinigen.Gegen die hufeisenförmige Aufstellung der in Rede stehenden Rauchwege sprach

ich mich oben entschieden aus. Ich habe zwar dieselbe für die Beheizung der

Kirche St. Georgi und Jacobi in Hannover vor

Jahren selbst angewendet. Um daher nicht miſsverstanden zu werden, bemerke

ich, daſs mir damals 4 Nischen zur Verfügung gestellt wurden, deren

Querschnittsform mich gleichsam zu der Anordnung zwang. Sobald ein

derartiger äuſserer Zwang nicht vorliegt, sollte man, der Entruſsung des

Ofens halber, sie niemals anwenden. Besonders ist noch zu

bemerken, daſs an dem äuſseren Umfange zahlreich Blechrippen von etwa 8cm Höhe angenietet sind.

Die bekannte Firma Geneste, Herscher und Comp. in Paris

hatte insofern eine ähnliche Anordnung gewählt, als sie ebenfalls einen blechernen

senkrechten Rauchweg von hufeisenförmigem Querschnitt (Fig. 28

Taf. 17) angewendet und auch auf diesen schmiedeiserne Rippen genietet hatte. Der

betreffende Ofen verdient aber insofern den Vorzug, als dieser Rauchweg aus einem

einzigen Hohlraum besteht. Bemerkenswerth ist noch, daſs zwischen dem Feuerkasten

A und dem mehrgenannten Rauch weg B eine Blechwand C

angebracht ist, welche von beiden bestrahlt wird, also zur Wärmeabgabe geeignet

ist.

Was nun die Verwendung von Eisenblech zu Wänden der Feuer-Luftheizungsöfen

anbetrifft, so läſst sich für dieselben nur die billige Herstellung und, wenn man

vor Kohlenoxydgas bange ist, die Undurchlässigkeit derselben geltend machen. Die

Fugen der Oefen sind aber durchaus nicht dichter als diejenigen guſseiserner Oefen;

die Dauer der Oefen ist des Verrostens halber geringer, und die Wärmeleitung der

dünneren schmiedeisernen Wände nicht gröſser als diejenige dickerer guſseiserner

Wände. Demnach sind guſseiserne Ofenwände Im Allgemeinen den schmiedeisernen

vorzuziehen.

Zu dem schon besprochenen, aus Blech gefertigten Ofen von Nicora füge ich, als ferneres Beispiel verwickelter Rauchwege den Ofen von

Mathian in Lyon. Fig. 29

Taf. 17 gibt eine Gesammtansicht des Ofens nebst durchschnittener Heizkammer, Fig.

30 stellt einen Theil des Ofens dar. Der Hals A gestattet sowohl den Zugang zu dem in B

befindlichen Feuer, als auch zu dem unter demselben angebrachten Aschenraum. Von B aus vertheilt sich der Rauch in die acht groſsen

Apfelschnitten ähnlichen Heizkästen C, aus welchen

derselbe nach oben in den Schornstein D entweicht.

Innerhalb der Heizkästen kann aber der Rauch nicht ohne Hinderniſs aufsteigen; wie

aus Fig. 30 Taf. 17 hervorgeht, ist jeder Kasten in der Mitte bedeutend

eingezogen, so daſs der Rauch gezwungen wird, sich seitwärts nach dem Umfange des

Ofens hin zu bewegen, bevor er in die obere Hälfte von C gelangen kann. Die auf irgend eine Weise unten in die Heizkammer

geführte Luft umspült den Ofen von allen Seiten, auch zwischen den eisernen Kästen

C. In der Mitte der Höhe dieser Kästen wird sie

aber vermöge der wagrechten Platte E gezwungen, ebenso

wie der Rauch nach auſsen zu flieſsen. Oberhalb der zu einem Ball vereinigten Kästen

C wird sie nochmals in ihrer freien Bewegung durch

eine Platte G gehindert, welche sie wieder nach der

Mitte der Heizkammer hinlenkt, wie auch vorher unterhalb des genannten Balles eine

Ablenkung der Luft nach der Mitte stattfindet. Der betreffende Ofenbauer scheint

sich förmlich Mühe gegeben zu haben, der Luftbewegung Hemmnisse zu bereiten und

derselben gleichzeitig eine recht hohe Temperatur zu geben. Das letzere scheint

gemildert werden zu sollen durch einen zweiten Luftstrom, welcher sich in dem

Hohlraum der Heizkammerwand bewegt und oberhalb des Ofens mit dem ersteren Luftstrom

mischt. Die Ruſsung des Ofens findet durch die Oeffnungen H der Heizkästen statt. Sie liegen Oeffnungen F der Heizkammerwand gegenüber. Man soll den Ruſs aus dem oberen Theil von

C (Fig. 30) in

den unteren Theil werfen und den gesammten Ruſs dann in den Feuerraum stoſsen. – Es

bedarf keiner weiteren Belege, um den Ofen als einen wenig empfehlenswerthen

bezeichnen zu können.

Der „neue Luftheizungsofen“ von Robert in St.

Etienne (Fig. 1 Taf.

16) ist ebenso wenig zu loben. K bezeichnet die

Einwurföffnung, B die Schüröffnung, E die Rast. Der Rauch steigt zunächst senkrecht nach

oben, umspült einen guſseisernen Topf H, wird alsdann

durch eine Platte M gezwungen, nach rechts

auszuweichen, und gelangt hierauf links in das Rauchrohr J. Der Deckel G des Topfes H ist durchbrochen, so daſs kältere Luft von oben nach

H gelangen kann, welche im erwärmten Zustande durch

den Deckel G wieder entweicht. Hieraus geht hervor,

daſs die Luftbewegung in dem Topfe H eine vielfach

gehinderte ist, sonach die Wandungen nicht genügend entwärmt werden können: die

Heizfläche von H ist deshalb von geringem Werth.

Auſserdem ist der Topf nicht von Staub zu reinigen, weshalb der letztere verbrennen

und üble Gerüche hervorbringen wird.

Bemerkenswerth ist eine Einrichtung des Ofens, welche nach dem genannten Strohmayer'schen Bericht über die Philadelphiaer

Ausstellung in Amerika häufig angewendet wird. Ein Rohr D verbindet nämlich das Rauchrohr J mit dem

Raum unter der Rast, kann aber mittels Hahn C gesperrt

werden. Dieses Rohr soll, sobald in Folge des Schürens Rauch in den Raum über dem

Aschenkasten A gelangt, diesen Rauch so rasch abführen,

daſs derselbe nicht durch die Luftzuführungsöffnung F

in den zu beheizenden Raum gelangen kann. Ich bemerke, daſs die zu gleichem Zweck

vorhandenen Kanäle der amerikanischen Oefen weiter sind als das Rohr D, somit auch wirksamer sein werden. Ferner mache ich

aufmerksam auf eine Einrichtung vor der Schüröffnung B.

Der Rand L bildet nämlich vor der Schüröffnung mit den

Seitenrippen und der Ofenwand einen Trichter, der unten die Luftzuführungsöffnung

F besitzt. Fällt etwas vom Brennstoff gelegentlich

des Schürens aus der

Thür, so wird dasselbe sicher in den Aschenkasten geführt.

E. J. d'Hamelincourt in Paris zeigte einen

Luftheizungsofen von zweckmäſsiger Einrichtung. Der Feuerkasten ist ausgemauert und

auſsen gerippt; in demselben befindet sich eine Planrast. Aus dem oberen Theile des

Feuerkastens führen vier gegen einander strahlenförmig gelagerte Röhren in ebenso

viele runde, auſsen gerippte, senkrechte Schächte, aus deren unteren Enden der Rauch

zum Schornstein gelangt. Die Heizschächte bestehen aus je vier auf einander

gesetzten Ringen.

Zweckmäſsige Oefen sind ferner von Rosser und Russel in

London ausgestellt. Der eine derselben besteht aus einem Schacht von rechteckigem

Querschnitte und kuppelförmigem Dach, welche beide an der Auſsenseite gerippt sind.

In einem Theil des Schachtes befindet sich der leicht ausgemauerte Feuerraum mit

Planrast. Der Rauch steigt von diesem senkrecht empor, überschreitet eine hohe

Feuerbrücke und sinkt hinter derselben senkrecht nach unten. Am tiefsten Punkte des

Ofens wird der Rauch abgeführt. Der Ofen hat somit Aehnlichkeit mit demjenigen von

Nicora, wenn man die Röhren E (Fig. 26

Taf. 17) hinwegnimmt und den Kasten von Guſseisen bildet, ebenfalls Aehnlichkeit mit

demjenigen von Weibel, Briquet und Comp., welchen ich

früher (* 1878 226 10. 119) beschrieb und der auch ausgestellt war.

Ein anderer Ofen von Rosser und Russel, welchen Fig.

31 Taf. 17 im Querschnitt darstellt, ist langgestreckt. Die äuſsere Form

des Ofens ist sargartig; nur der dachförmige Deckel ist mit Rippen versehen. Von der

Feuerstelle A aus strömt der Rauch nach drei Seiten,

hauptsächlich aber nach hinten über die Wände des Feuerraumes, senkt sich zu Boden

und entweicht hinten bei B, am tiefsten Punkte des

Ofens. Unter dem Aschenraum, der Rauchabzugsöffnung B

gerade gegenüber, befindet sich eine Thür, nach deren Oeffnung man den unteren Theil

des Ofens auskehren, bezieh. den Ruſs beseitigen kann.

Eine nicht geringe Zahl von Ausstellern hatten thönerne Oefen für Luftheizungen

ausgestellt. Dahin gehört G. Zani in St.

Germain-en-Laye. Der Feuerkasten seines Ofens ist kofferförmig oder von

hufeisenförmigem Querschnitt. Aus der Hinterwand desselben entwickeln sich zwei

thönerne Röhrenstränge, welche hin- und hergehend allmälig nach oben steigen,

ähnlich wie es bei dem Ofen von Kniebandel und Wegener

in Berlin (* 1877 226 219) der Fall ist.

Aehnliche Oefen hatte Emil Müller in Ivri-sur-Seine ausgestellt. Ein

ariderer Ofen desselben Thonwaarenfabrikanten war aus einzelnen auf einander

gesetzten, mit Hilfe von eisernen Bändern gegenseitig in ihrer Lage gesicherten,

trommelförmigen Thonkörpern gebildet. Der untere derselben war als Feuerraum

ausgebildet und mit Feuer- und Aschenraumthür versehen; der obere schloſs den

Schacht kuppelförmig und enthielt das Rauchrohr.

Auch Piet und Comp. in Paris hatten thönerne Oefen

ausgestellt, welche den Zani'schen ähnlich sind.

Gaillard, Haillot und Comp. in Paris stellten einen Ofen

aus, welcher eine genauere Beschreibung verdient Der Feuerraum ist gemauert, gewölbt

und ziemlich hoch. In seiner Hinterwand münden 4 Kanäle, welche den Rauch

aufzunehmen haben. Dieselben sind wagrecht, senken sich an den hinteren Enden

plötzlich gleichsam um ein Geschoſs, führen dann die in ihnen befindlichen Feuergase

wagrecht bis in die Nähe des Feuerschachtes zurück, senken sich hier abermals

plötzlich u.s.w., so daſs aus dem fünften Geschoſs, von oben ab gezählt, am hinteren

Ende des Ofens der Rauch in den Schornstein entweicht. Wenn ich noch hinzufüge, daſs

vor jedem der Kanäle in der Hinterwand der Heizkammer – die Kanäle schlieſsen sich

an diese an – eine Reinigungsthür sich befindet, so daſs man dieselben bequem

reinigen kann, so übersieht man, daſs man es mit einer besseren Ofeneinrichtung zu

thun hat, Bemerkenswerth ist nun die Ausführungsart der Kanäle, welche aus Thon

gebildet sind. (Vor Jahren veröffentlichte E. A. Wiman

in StockholmZeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure,

1871 Bd. 15 S. 383. einen aus feuerfesten Steinen gefertigten

Heizofen, welcher ähnlich eingerichtet ist, wie der hier vorliegende, aber wegen des

verwendeten Materials vielfach unvollkommener.) Die Zusammensetzung der Kanäle des

Gaillard und Haillot'schen Ofens ersieht man aus den Fig. 32 bis

34 Taf. 17, welche bezieh. darstellen einen senkrechten Schnitt quer

gegen die Kanäle und in der Längenrichtung der Kanäle, sowie einen wagrechten

Schnitt. Formsteine A bilden das Gerippe des Ganzen-

sie sind mit seitlich liegenden Leisten versehen, auf denen die Thon platten B ruhen, welche doppelt im Verband über einander gelegt

sind, um die Querfugen zu überdecken. Damit sind die Rauchkanäle a gebildet. Die Wege der zu erwärmenden Luft befinden

sich in den Formsteinen A und werden durch die auf

einander passenden Höhlungen b geboten. Damit nun nicht

Rauch durch die wagrechten Fugen zwischen den Steinen A

hindurchdringt, sind Blechfutter c angebracht, die mit

ihrer Rippe zwischen den Steinen A festgehalten werden.

Uebrigens sind die senkrechten Fugen von A gegen

einander sowohl, als auch gegen die Querfugen der Platten B versetzt. – Die beschriebene Anordnung ist zweifellos sinnreich.

Bedenken gegen die Zweckmäſsigkeit sind indeſsen vorhanden. Ich nenne zuerst die

Schwierigkeit der Anfertigung der Steine A, deren

Profil in zwei Richtungen von dem rechteckigen abweicht, ferner die Gefahr, daſs die

Luftkanäle b ähnlich wie bei den oben genannten Ailettes creuses zu eng im Vergleich zu ihrer Höhe

sind. Leider sind die Maſse der Luftkanäle b meinem

Gedächtniſs entschwunden, so daſs ich keine vergleichende Rechnung auszuführen

vermag.

Eine andere Lösung der Aufgabe, Feuer-Luftheizungsöfen aus Thon zu formen, hatte Flavitzky in St. Petersburg ausgestellt. Der gemauerte,

auſsen von Luft bespülte Feuerkasten gibt die Rauchgase durch drei in der Hinterwand

desselben mündende, wagrechte Kanäle ab. Jeder dieser Kanäle, welche aus Kacheln

zusammengesetzt sind, steht mit drei senkrechten, aus Kacheln aufgemauerten

Heizkästen in der Weise in Verbindung, wie Fig. 35

Taf. 17 erkennen läſst. Ueber der Mitte jedes Heizkastens A ist der zugehörige liegende Kanal durch eine senkrechte Zunge B abgesperrt, so daſs der Rauch gezwungen ist, nach

unten in den Heizkasten zu steigen. Die Zunge B reicht

nicht bis zum Boden des Kastens; der Rauch findet daher Gelegenheit, in die zweite

Hälfte des Kastens zu gelangen, in welcher er sich empor bewegt, um zu dem folgenden

Heizkasten zu gelangen. Die Kacheln sind in ähnlicher Weise gerippt wie eiserne

Ofenwandungen. – Man sieht, daſs dem Flavitzky'schen

Ofen erhebliche grundsätzliche Mängel anhaften, so daſs derselbe zu den weniger

brauchbaren zu rechnen ist.

d) Oefen für Wasser- und Dampfheizungen. Wärme

aufnehmende Körper für Dampfheizungen habe ich hier nicht zu besprechen, da

dieselben als Dampfentwickler für den Gewerbebetrieb eine höhere Bedeutung haben,

als für das Beheizungswesen.

Für Heiſswasserheizungen hatte nur Bacon die bekannten

Rohrschlangen ausgestellt.

Ziemlich zahlreich waren die Wärme aufnehmenden Körper der Warmwasserheizungen oder

die Heizkessel vertreten.

Hartley und Sugden in Halifax stellten ihre bekannten

Kessel (vgl. * 1875 222 6) aus. Dieselben Formen fanden sich bei Edwin Lumby in Halifax. Beide Aussteller hatten neben

den übrigen hierher gehörigen Objecten kleine, senkrechte Kessel für

Gewächshausheizungen ausgestellt, deren Einrichtung im Wesentlichen mit Fig. 4 Bd.

222 S. 6 übereinstimmte. Nur war in der Achse des Feuerschachtes eine senkrechte,

oben geschlossene Blechtrommel aufgesetzt und demgemäſs der Ausströmungsstutzen für

das erwärmte Wasser an der Seite des Kessels angebracht. Der Zweck dieses

Blechaufsatzes ist, den Rauch zur Durchströmung desselben zu veranlassen, bevor

derselbe in den Schornstein gelangt. In gewisser Beziehung wird die Wärmeausnutzung

hierdurch gehoben; zweckmäſsiger würde indeſs gewesen sein, wenn man jenen Kessel

überhaupt anders eingerichtet hätte.

Benj. Harlow in Macclesfield war mit seinen bekannten

Heizkesseln (vgl. * 1877 226 12) erschienen.

Mathian in Lyon hatte senkrechte und liegende

Warmwasser-Heizungskessel ausgestellt, welche in der Art, wie in Deutschland

gebräuchlich, gebildet waren. Zwei Blechmäntel sind in einander gesteckt und an

ihren Rändern durch dicht eingenietete Flacheisen mit einander verbunden. Die Rasten der Mathian'schen Kessel sind eben, werden aber bei den

senkrechten Kesseln durch Einschütten von oben mit Brennstoff versehen, während die

liegenden Kessel von der Thüröffnung aus bedient werden. Im Uebrigen bieten diese

Kessel nichts Bemerkenswerthes.

Ein anderer Heizkessel war von J. Berger und Barillot in

Moulins geliefert. Fig. 2 Taf.

16 stellt einen senkrechten Schnitt desselben dar. Der Brennstoff (vornehmlich Koke)

gelangt nach Abhub des guſseisernen Deckels L, vermöge

des den guſseisernen Kessel senkrecht durchbrechenden Schachtes C, auf die Rast A. Die

Verbrennungsgase werden sich theils im Schacht C

bewegen, um dessen Wände zu erwärmen; vorwiegend durchströmen sie sofort die acht

Messingröhren E und gelangen aus diesen in den Raum P, welcher zwischen der Auſsenwand des Kessels und dem

Mauerwerk frei gelassen ist. P steht mit dem

Rauchabzugsrohr F in Verbindung. Der Raum P wird oben durch eine guſseiserne Platte K abgeschlossen, deren halsförmiger Ring die

Einschüttöffnung bildet und etwas in den Schacht C

herniederhängt, so den Raum P gegen den Schacht C einigermaſsen abdichtend. Zum Zweck der

gleichförmigen Vertheilung des Rauches sind an K und

dessen Hals vier radial liegende Lappen D angegossen,

so daſs zwischen je zwei Lappen zwei Mündungen der Röhren E sich befinden. Gröſsere Kessel sind mit 12 Röhren E und 6 Lappen D versehen.

– Ich bezweifle, daſs die in Rede stehenden Lappen den beabsichtigten Erfolg haben.

Sobald in der Nähe des Rauchrohres F eine geringere

Rauchspannung herrscht als in gröſserer Entfernung, z.B. rechts vom Kessel in Bezug

auf unsere Figur, so wird den Röhren E, welche dem

Rauchrohr näher liegen, der Rauch rascher entströmen als den weiter rechts gelegenen

Röhren. Die Lappen D werden hieran nichts ändern. Es

ist noch zu bemerken, daſs bei H das zu erwärmende

Wasser einströmt, das erwärmte Wasser aber durch G den

Kessel verläſst. An der Seite, unmittelbar über der Rast, befindet sich eine Thür,

nach deren Oeffnung man die Rast reinigen, bezieh. das Feuer entzünden und schüren

kann.Weiter oben habe ich schon auf das Miſsverhältniſs zwischen der Rastfläche

und Heizfläche dieses Kessels hingewiesen. Die Anordnung dieses Kessels ist

übrigens nicht neu; wenigstens habe ich im J. 1872 oder 1873 derartige

allerdings von Eisenblech gefertigte Kessel gesehen, welche der Fabrik von

Houget und Teston in Verviers

entstammten.

Dem vorigen ähnlich ist der Kessel von J. Carnaire und

Montellier in Saint Chamond, welchen Fig. 5 Taf.

16 im senkrechten Schnitt darstellt. Der Kessel ist von Kupfer gefertigt und besteht

aus einem äuſseren Mantel mit Deckel, aus dem von unten eingesetzten Feuertopf, dem

Einwurfrohr B und einer Zahl senkrechter Feuerrohre,

zwischen Feuertopf und Deckel. Das zu erwärmende Wasser tritt durch das untere Rohr

D in den Kessel und durch das obere Rohr D' in nunmehr erwärmtem Zustande aus dem Kessel. Es wird sich daher in

der gewöhnlichen Art langsam von unten nach oben bewegen. Um die Strömung desselben

zu erleichtern, liegt ein gebogenes Rohr G, welches

einerseits dem unteren Rohr D gegenüber, andererseits

in der Decke des Feuertopfes mündet, im Feuerraum. Der durch die Feuerröhren nach

oben gestiegene Rauch bewegt sich rings um den Kessel nach unten und entweicht an

einem tief liegenden Punkte in den Schornstein E. Bei

F befindet sich eine Reinigungsöffnung zur

Beseitigung von Flugasche und Ruſs. Nach Hinwegnahme der guſseisernen Deckplatte H lassen sich nicht allein die engen Feuerröhren

putzen, sondern auch der Mantel des Kessels säubern, wobei der Schmutz der

Reinigungsöffnung F zugeschoben wird.

Auf dem unteren Wasserrohr D befindet sich ein Rohr C, welches oben in eine Vase endigt und mit einem

Wasserstandsglas versehen ist. Das Rohr soll zum Nachfüllen von Wasser dienen. – Ich

glaube, daſs das Rohr C zweckmäſsiger mit dem oberen

Wasserrohr D' verbunden wäre, so daſs dasselbe

gleichzeitig zum Entlüften des Kessels dienen könnte. Wenn man auch Einzelnheiten

des Kessels tadeln muſs, so ist derselbe doch im Groſsen und Ganzen als zweckmäſsig

angeordnet zu bezeichnen.

Gaillard, Haillot und Comp. in Paris zeigten einen in

Fig. 37 Taf. 17 im Durchschnitt dargestellten Wasserheizkessel, der

ebenso wohl zur Entwicklung von Dampf dienen könnte. Derselbe besteht aus zwei in

einander gesteckten Blechkesseln A und B, von denen der letztere durch einen von zwei

Blechwänden gebildeten Hohlraum G durchbrochen ist. In

der Decke des Kessels B hängen mehrere Field-Röhren.

C ist eine gewöhnliche Planrast, welche vermöge

einer seitwärts liegenden Thüröffnung bedient werden kann. Der hier entwickelte

Rauch steigt senkrecht empor, umspült die Field-Röhren, überschreitet den gleichsam

eine hohe Feuerbrücke bildenden Raum G und senkt sich

in E bis zu der Oeffnung F

nieder, durch welche er in den Schornstein gelangt. Die Wasserzuströmungs- und

Abströmungsrohre – welche hier nicht gezeichnet sind – haben die gewöhnliche Lage.

Der Kessel gehört, wenn man von der viel Bedienung erfordernden Feuerung absieht, zu

den empfehlenswerthen.

C. Zani hatte folgenden kupfernen Wasserheizungskessel

geliefert. Taf. 17 Fig. 38 ist

ein senkrechter Querschnitt, Fig. 39 ein

senkrechter Längenschnitt demselben. Der untere Theil des Kessels ist kofferförmig,

die offene Höhlung dient zur Aufnahme einer gewöhnlichen Planrastfeuerung, welche

indeſsen nicht mit ausgestellt war. Von diesem Raum A

aus steigt der Rauch durch den Spalt B in den

ringförmigen Raum C, bewegt sich in demselben – in

Bezug auf Fig. 39 –

nach rechts, wendet sich in D und strömt durch E wieder nach hinten. Der Kessel soll eingemauert

werden, so daſs der Rauch nach dem Verlassen von E noch zur Bespülung der

Auſsenflächen des Kessels gelangt. Die Wassereinströmung erfolgt durch die Stutzen

F, die Abströmung des warmen Wassers durch den

Stutzen H. Bemerkenswerth ist noch, daſs eine der den

ringförmigen Rauchweg begrenzenden Heizflächen gewellt ist, wie aus Fig. 38

ersehen werden kann. Vor D befindet sich in dem

einschlieſsenden Mauerwerk eine Reinigungsöffnung, von welcher aus die Rauchwege C und E offenbar sehr

bequem entruſst werden können.

Wärmestrahler für Heiſswasserheizungen waren nur von der bekannten Firma Bacon geliefert, und zwar in tadelloser Weise.

Dampfwasseröfen waren durch Gebrüder Sulzer in

Winterthur vertreten, Warmwasser-Heizungskörper fand man in gröſserer Auswahl.

Auſser kleineren derartigen Wärmestrahlern, welche nichts Erwähnenswerthes erkennen

lieſsen, zeigte d'Hamelincourt in Paris eine von ihm

„Hydro-Calorifère“ genannte Einrichtung. In der Mitte der ganzen

Aufstellung befindet sich ein senkrechter, aus Blech gefertigter Heizkessel zum

Erwärmen des Wassers. Ringsum, nur die Feuerthür freilassend, ist eine Zahl von

guſseisernen, auſsen gerippten und ziemlich weiten Röhren aufgestellt, welche unten

und oben mit dem Heizkessel verbunden sind. Diese Röhren sind mit glattwandigen

Röhren ausgefüttert, so daſs für das warme Wasser nur enge Räume von ringförmigem

Querschnitt übrig bleiben.

Die Gesammtanordnung dieses Wasserluft-Heizungskörpers erscheint als eine recht

zweckmäſsige und in vielen Fällen zu empfehlende. Mehr und mehr hat man einzusehen

gelernt, daſs die Annehmlichkeiten der Luftheizung erst dann voll und ganz zur

Geltung kommen, wenn man den Heizflächen keine zu hohe Temperatur gibt und

gleichzeitig die Luft nur mäſsig erwärmt, also weite Luftkanäle anwendet. Geschieht

das letztere, erwärmt man die Luft in der Heizkammer nur auf 40° – was überhaupt zu

empfehlen ist – so darf man Heizflächen von so niedriger Temperatur anwenden, wie

diejenigen der Warmwasserheizungen sie besitzen. Hat man auſserdem eine äuſsere

Veranlassung zur Anlage einer gröſseren Heizkammer – wenn nur ein oder zwei gröſsere

Räume zu beheizen sind, oder wenn die gegenseitige Lage mehrerer Räume eine

gemeinschaftliche Heizkammer wünschenswerth erscheinen lassen – so ist die Anordnung

von d'Hamelincourt ohne Zweifel eine sehr zu

empfehlende. Von Theilformen des soeben beschriebenen Wasserluft-Heizungskörpers

nenne ich als bemerkenswerth die Verbindung der in einander gesteckten guſseisernen

Röhren, Fig. 40

Taf. 17 ist ein Schnitt dieser Verbindungsart. A

bezeichnet die gerippte äuſsere Rohrwand, B die Wand

des glatten inneren Rohres. Beide sind an beiden Enden durch angegossene Wülste

verstärkt, die abgedreht sind, so daſs einerseits die Lage von A gegen diejenige von B

gesichert erscheint, andererseits eine ringförmige Nuth gebildet wird – nach dem

Ineinanderschieben der Röhren – welche zur Aufnahme der Packung sehr geeignet ist. Ein

ringförmiger Deckel C preſst die Packung in die

genannte Nuth, so daſs eine durchaus sichere Dichtung erzielt wird.

Die schon wiederholt genannte Firma Rosser und Russel in

London hatte auf dem Gebiete der Warmwasserheizung ebenfalls Neues geliefert.

Daſselbe besteht in der Anbringung von Verzierungen zwischen den Kippen guſseiserner

Oefen, so daſs diese ohne weiteres gleichsam „salonfähig“ werden. Fig.

41 Taf. 17 ist ein senkrechter Durchschnitt eines derartig ausgebildeten

glatten Ofens. Zwischen den Rippen sind zierliche Stützen a befestigt, welche ein leichtes Blattwerk b

tragen; dasselbe ist hier durch eine punktirte Linie angedeutet. Fig. 42

Taf. 17 zeigt den senkrechten Schnitt eines Rundofens, welcher in ähnlicher Weise

verziert ist.

Bedenken gegen diese Neuerung kann man in folgender Richtung erheben. Die engen Räume

zwischen den Rippen bieten der wünschenswerthen Luftbespulung an sich schon nicht

unbedeutende Schwierigkeiten. Diese werden offenbar durch die genannten Verzierungen

vermehrt, und zwar in einem um so höheren Grade, je dichter die Verzierungen sind.

Man wird dem nur durch die Wahl geringer Höhen entgegen arbeiten können, so daſs die

Luft, welche sich an den Heizflächen zu erwärmen hat, zwischen Heizfläche und

Verzierung einen genügenden Querschnitt für ihre Bewegung findet. Hierdurch würde

man gleichzeitig den Mangel eines Mantels vergessen machen, indem die Heizflächen

ihrer niedrigen Lage halber auch ohne diesen für den nöthigen Luftumlauf im zu

beheizenden Zimmer sorgen. Die Strahlung der Flächen von Warmwasserheizungen ist

nicht sehr erheblich, also auch nicht so unangenehm, als diejenige anderer

Heizflächen; man kann also in dieser Richtung auf Ofenmäntel verzichten.

Schlieſslich habe ich hier noch zu vermerken, das Cuau und

Comp. in Paris seine Ailettes creuses auch für

Dampfheizungsöfen zur Verwendung gebracht haben; die vom Dampf bespülte Fläche sowie

der zellenförmige Belag sind aus Blech. (Schluſs folgt.)

Prof. Hermann Fischer.

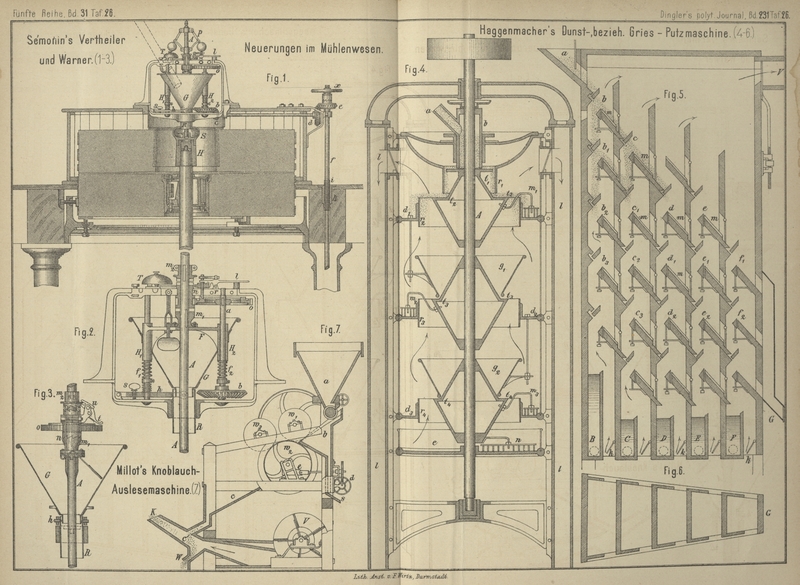

Neuerungen im Mühlenwesen (Tafel 25 und 26).

Schluſs von Seite 103 dieses Bandes.

Zu Verbesserungen an Mahlgängen ist zunächstVgl. auch S. 307 dieses Bandes. der „automatische Vertheiler und Warner“ von Sémonin, Barraux und Gibourg in Dijon zu

zählen. Der Zweck dieser Vorrichtung ist, ein Heben des Läufers sowohl bei

abnehmender Geschwindigkeit, als bei Mangel an zulaufendem Mahlgute zu erzielen und

durch Glockenschläge anzuzeigen, sowie das Eintreten harter, specifisch schwerer

Körperchen (Nägel u. dgl.) zwischen die Mahlflächen zu verhindern; in letzter Reihe

also zu verhüten, daſs die Schärfe der Steine bei mangelnder Zuführung oder durch

harte Körper beschädigt werde, und daſs ein Verschmieren eintrete, wie solches

zuweilen beim Abstellen vorkommt.

In sehr einfacher und sinnreicher Weise ist zunächst die Aufgabe gelöst, feste

Körper, welche mit dem Mahlgute in die Gosse gelangen, zurückzuhalten. Statt des

gewöhnlichen, tellerartigen Centrifugalaufschütters ist mit der Haue H (Fig. 1 Taf.

26) die bauchige Schale S verbunden, in welche das

Mahlgut (Getreide) durch das Rohr R, stellbar durch die

Schraube s und den Hebel h

(vgl. auch Fig. 2),

zugeführt wird. Durch die rasche Drehung bildet sich die Oberfläche des die Schale

füllenden Getreides, entsprechend der Tourenzahl, concav aus und das neu zugeführte

Mahlgut flieſst gleichsam über diese Mulde ab, während specifisch schwerere Stücke

(Nägel, Schraubenmuttern u. dgl.) den horizontalen Weg einschlagen und sich

schlieſslich an der inneren Wandung der Schale S

festlegen. Diese Idee ist ausgezeichnet und läſst sich unabhängig von den übrigen

Constructionstheilen an jedem Mahlgange verwerthen.

Der übrige Mechanismus bezweckt, wie schon oben erwähnt, bei mangelndem Mahlgut oder

bei beginnendem Stillstande, also dann, wenn ein Schleifen der Steine und Verderben

der Schärfe zu befürchten wäre, oder eine Verstopfung erfolgen könnte, den Läufer zu

heben und durch Alarmsignale die Arbeiter aufmerksam zu machen. Zu diesem Zwecke

bildet die Achse A eine Verlängerung der Mühlspindel,

welche an ihrem oberen Ende das Centrifugalpendel P

trägt. Mit dieser Achse sind die beiden Muffe m1, m2 so verbunden, daſs sie sich mitdrehen, während der

Muff n lose auf A sitzt.

Diese drei Muffe tragen an den einander zugekehrten Stirnflächen Verzahnungen

derart, daſs m1 in

gehobener, m2 dagegen

in gesenkter Stellung in den Mittelmuff n eingreift und

durch diese Zahnkupplungen die drehende Bewegung von m1 oder m2 auf n übertragen

werden kann. Findet die Abstellung des Mahlganges und in Folge dessen eine

wesentliche Verminderung der Drehgeschwindigkeit statt, so sinken die Schwungkugeln

des Centrifugalpendels P und die Einrückung von m2 in n erfolgt. Ist hingegen der Zulauf des Getreides zum

Mahlgange unterbrochen und in Folge dessen die mittels der Hülsen H1, H2 auf den Federn f1, f2 aufruhende Gosse G ohne die gehörige Füllung, so wird die nun leichtere

Gosse durch diese Federn gehoben, der Muff m1 steigt mit nach aufwärts und es erfolgt die

Kupplung zwischen m1

und n. In beiden hier erwähnten Fällen wird der Muff

n in der Richtung der Drehung der Mühlspindel

mitgenommen und, da am äuſseren Umfange dieses Muffes n

ein verzahnter Ring angebracht ist, so wirkt derselbe einem Zahnrade gleich auf das

Rad o, wodurch die Achse a, die Räder b bis e

und hierdurch die verticale Spindel f gedreht wird;

letztere besitzt die Schraube i aufgeschnitten und wird bei der Drehung

durch die festgehaltene Mutter k gehoben, welche

Bewegung unten durch einen Hebel auf die Mühlpfanne übertragen wird und das Heben

des Läufers zur Folge hat. Natürlich ist das Kegelrad e

an seinem Platze gehalten und mit der Welle f nur auf

Drehung verbunden. Nach einer fast vollen Tour des Rades o (bezieh. der Welle a) ist die Hebung

hinreichend erfolgt; das Rad am Muff n dreht o nicht weiter, weil o in

jene Stellung gelangt ist, wo ein ausgeschnittener Theil des Zahnkranzes gegen n zu stehen kommt, der Eingriff daher unterbrochen ist.

Hingegen stöſst eine Nase des Muffes n fortwährend an

den Hebel des Läutewerkes T und signalisirt den

ungehörigen Zustand des Mahlganges. Ist das Rad o mit

seinem Ausschnitte gegen n gelangt, so wird es in

dieser Stellung durch den Stift r festgehalten, welcher

in einen Ausschnitt einer kreisförmigen Wulst des Rades o einfällt. Eine geringe Drehung des Stiftes bewirkt durch sein

excentrisches Ende eine solche Stellung von o, daſs

keine Berührung des letzten Zahnes mit n eintritt; doch

ist dies unwesentlich und kann unerörtert bleiben. (Der Buchstabe r steht in Fig. 2 zu

weit rechts.)

Senkt der Arbeiter mittels des Handrades x den Läufer,

so muſs er früher durch Benutzung des Hebels l den

Stift r ausheben. Das Rad o wird wieder in jene Stellung gebracht, in welcher es, wie oben erwähnt,

vom Muff n gedreht werden kann, wenn dieser von m1 oder m2 bethätigt wird.

Hat die Geschwindigkeit abgenommen und ist demzufolge m2 mit n in

Eingriff gelangt, so wird dieser durch den Schnabel u

(Fig. 3) welcher hierbei in eine solche Lage kommt, daſs der Drücker t in eine zweite Rast einfällt, so lange aufrecht

erhalten, bis die Lösung dieser Theile durch den Arbeiter erfolgt ist, welcher dem

Rufe des Läutewerkes Folge leistet. Fig. 3 zeigt

m2 ausgelöst und

m1 eingerückt, weil

hier die Gosse entleert ist. – Dieser Apparat kostet in der Fabrik zu Dijon 175

Franken.

Betreffs der Ventilation der MahlgängeDie gröſste Mehrzahl der in dieser Richtung genommenen neueren patente

betrifft nur die im Ganzen ziemlich unwesentlichen selbstthätigen

Abklopfvorrichtungen. Andere Patente, z.B. das bayerische vom 18.

December 1875 von C. Genz in Heidelberg

(vgl. Bayerisches Industrie- und

Gewerbeblatt, 1878 S. 297) kann durchaus nicht als Fortschritt

betrachtet werden, weil hier Kanäle und Räume, welche mit Mehlstaub

erfüllt sind, vorkommen, die Anordnung daher zu den feuergefährlichen zu

zählen ist. sei hier nur bemerkt, daſs sich dieselbe

nach der bekannten Construction von Jaacks und Behrns ia Lübeck (*1877 225

430) immer mehr Bahn bricht; auf der Ausstellung war sie durch Toulet in Albert (Departement Somme) vertreten.

Sichtmaschinen. Auf der Ausstellung befand sich die Martin'sche Centrifugalsichtmaschine, ausgestellt von

Hörde und Comp. in Wien, und eine sehr complicirte

Centrifugalsichtmaschine von Dell und Sohn in

London. Es kann jedoch, nach dem in diesem Journal

bereits über Centrifugalsichtmaschinen wiederholt Gesagtem, von einer näheren

Beschreibung Umgang genommen werden, weil Martin's

MaschineNicht zu verwechseln mit dem deutschen Patent Nr. 1959, welches eine,

wesentlich andere Construction beschreibt. nur in kleinen

Einzelheiten abweicht, hingegen die Dell'sche

MaschineBeschrieben und abgebildet in der englischen Zeitschrift „The Miller“, 1878 S. 210. aus einer

Ineinanderschachtelung von Siebcylindern (Vorsichtern) besteht, wie wir solche in so

complicirter Art nicht als praktisch ansehen können.

Erwähnenswerther ist für die Flachmüllerei die von Dumont-Carpentier in Girsors zur Ausstellung gebrachte „Blutage à air libre“ oder Beutlerei in freier Luft, d.h. die

Anwendung eines Beutelkastens, dessen Wände in Rahmen gespannten Stoff enthalten,

welcher wohl der Luft, aber nicht dem Mehlstaube den Durchgang gestattet. Oben auf

dem Beutelkasten befindet sich ein Aufsatz, dessen Deckel mit Seidengaze feinster

Sorte bespannt ist. Durch diese Mittel ist ein Luftwechsel in so weit möglich, daſs

kein Schwitzen stattfindet.

Indem Deutschlands Industrie auf der Ausstellung fehlte, sind auch die rührigen

Verbreiter der Centrifugalsichtmaschine, voran Nagel und

Kämp in Hamburg, nicht vertreten. Das diesbezügliche Neue findet sich an

anderer Stelle (vgl. S. 310 dieses Bandes).

Die Griesputzmaschinen, welche die Ausstellung aufweist,

lassen sich in zwei Hauptgruppen theilen, in die auf dem Principe der Cabanes'schen Maschine fuſsenden französischen,

amerikanischen und theilweise auch englischen, und in jene Maschinen, bei welchen

die Sonderung der Griese in reinen Gries, Ueberschlag und Kleie durch einen auf den

fallenden Gries gerichteten Luftstrom bewirkt wird; es sind dies österreichische,

schweizerische und theilweise auch englische Maschinen. Es mag hier bemerkt werden,

daſs dasjenige, was der Hochmüller Gries nennt, in der eigentlichen Flachmüllerei

gar nicht erhalten wird; mit anderen Worten, es unterscheiden sich die Griese der

Hoch- und Flachmüllerei in Gestalt und Gröſse wesentlich. Die Griese der

Hochmüllerei sind kugelig oder vieleckig und je nach der Nummer von sehr

verschiedener Gröſse und heiſsen die feinsten, aber noch immer kugeligen Stückchen

Dunst; die Griese der Flachmüllerei hingegen sind verhältniſsmäſsig kleine,

splitterige, plättchenförmige Stückchen. Diese Griese lassen ein so weit getriebenes

Putzen gar nicht zu, ein Luftstrom kann nicht ebenso wirken wie auf die kugeligen

Griese der Hochmüllerei, aus welchen er verhältniſsmäſsig leicht die durch das

gleiche Sieb gegangenen Kleieplättchen ausblasen kann, weil sie nicht nur der

specifischen Schwere, sondern auch der Form nach verschieden sind. Aus diesem Grunde

sind die Producte der Griesputzmaschinen des Hochmüllers, nämlich Gries, Ueberschlag

und Kleie, der Qualität nach viel verschiedener, als die analogen Producte der Putzmaschinen des

Flachmüllers, welcher, wollte er die kräftig wirkenden Patzmaschinen des Hochmüllers

anwenden, viel zu viel Mehl haltende Theile in die Kleie blasen oder saugen würde.

Es dürfte daher Frankreich, so lange es bei der Flachmüllerei verbleibt, nicht

Unrecht haben, für dieses Mahlverfahren die verschiedene Varianten der Cabanes'schen Maschine auch ferner zu benutzen.

Von unserem wiederholt ausgesprochenen Standpunkte aus halten wir den Uebergang von

der Flachmüllerei zur Hochmüllerei nur für eine Frage der Zeit, für die nothwendige

Folge der allmälig, aber sicher um sich greifenden Verfeinerung der

Lebensbedürfnisse; wir besprechen daher zunächst und ausführlicher nur die

Griesputzmaschinen der zweiten Gruppe.

In der englischen Abtheilung hatte J. H. Carter in

London die Dunstputzmaschine Carl Haggenmacher's in

Pest ausgestellt, welche in Fig. 4 Taf.

26 im Verticalschnitte dargestellt ist. Die Maschine war auf der Ausstellung nicht

im Gange, eine Zeichnung nicht beigegeben und der Besucher sah eigentlich nichts,

als einen cylindrischen, etwa 1m hohen, 0,3 bis

0m,4 im Durchmesser haltenden, mit ein Paar

Fensterchen versehenen Kasten. – Die Figur zeigt bei a

das Zuführungsrohr des Dunstes, welcher durch die Stellvorrichtung b auf den Teller t1 und durch das Rohr r1 auf den Teller t2 gelangt. Indem sämmtliche Teller t1 und t4 mit der Achse A rotiren, wird der auf die Teller gelangende Dunst

ausgeschleudert. Da nun ein Saugventilator durch die Röhren l die Luft absaugt, so muſs dieselbe in der Richtung der Pfeile aus dem

unteren Theile der Maschine gegen aufwärts treten, hierbei die vom Dunste beim

Abfliegen vom Teller t2

gebildete parabolische Kappe passiren und die leichteren Theilchen (Ueberschlag)

nach d1 bringen,

während die Kleie mit der Luft nach l und durch den

Ventilator zur Kleiekammer geführt wird. Der hierdurch einmal geputzte Dunst gelangt

nach g2, auf den Teller

t3 und wird hier

ein zweites Mal geputzt. Der zweimal geputzte Dunst gelangt nach g2 und wird durch t4 ausgeworfen und zum

dritten Mal geputzt. Der nach d1 gelangende Ueberschlag wird durch den Rechen m1 zu einem Auslaufrohr

geführt; dasselbe geschieht durch m2 und m3 mit dem in d2 und d3 sich sammelnden Ueberschlage, von welchem mithin

drei Sorten gewonnen werden. Der geputzte Dunst

sammelt sich in e an und wird durch n einem Auslaufrohre zugeführt. Diese Röhren besitzen

nach auswärts sich öffnende Klappen, welche durch den darauf lastenden Dunst

geöffnet werden, aber keine Luft einlassen. Die Rohre r2, r3 und r4 lassen sich stellen und so die Wirkung der

Maschine der Dunstsorte anpassen. Die Arbeit dieser Maschine ist eine

ausgezeichnete.

In der österreichischen Abtheilung hatte Hörde eine

seiner Griesputzmaschinen ausgestellt, welche fünf horizontale Luftströme verwendet,

durch welche der

Gries fünf Mal geputzt wird; der erste Ueberschlag wird hierbei noch vier Mal, der

zweite Ueberschlag (d.h. der Ueberschlag, welcher in der zweiten Etage vom Griese

weggeblasen wird) noch drei Mal, der dritte Ueberschlag noch zwei Mal, der vierte

noch ein Mal geputzt.Zeichnung und Beschreibung dieser Maschine befindet sich in der Mehlfabrikation des Referenten, S. 279 und Taf.

XVIII Fig.

5, dürften aber hier entfallen können, weil dafür die Maschine Nr.

3 von C. Haggenmacher, welche verwandter

Construction ist, aber fünf verticale Luftströme verwendet, näher besprochen

werden soll.

Wir finden einen Vertical- und Horizontalschnitt dieses Maschinensystemes in Fig.

5 und 6 Taf. 26.

Der Gries gelangt durch a in die Maschine, wird zuerst

bei b von einem Luftstrome getroffen, und gelangt

hierauf nach b1, b2 u.s.w., wo er

wiederholt geputzt wird, während der Ueberschlag nach c,

c1, c2 .., d, d1 , ..., e, e1 ..., f, f1 , .. gelangt und in seinen verschiedenen Sorten

gleichfalls wiederholt geputzt wird. Man erhält so bei B die beste Sorte Gries, bei C, D, E und F die geputzten Ueberschläge oder mindere Griessorten

und bei G einen schlechteren Ueberschlag. Die Kleie

wird durch den von einem Ventilator angesaugten Wind gegen V abgeführt. Aus dem Grundrisse (Fig. 6) ist

ersichtlich, daſs die Maschine gegen die Seite G

verjüngt ist, weil stets weniger und weniger Gries vorhanden ist. Damit der Gries

stets in einem über die ganze Breite der Maschine gleichförmig vertheilten Strome

dem Winde ausgesetzt wird, sind die Bretchen m conisch

geformt, bilden also Mulden. Die unten vorhandenen Klappen k dienen zur Regulirung der Luftströme. Jede solche Putzmaschine putzt nur

eine Griesnummer; es müssen daher die Griese, bevor sie auf die Maschinen gelangen,

ihrer Gröſse nach genau sortirt sein. Es geschieht dies durch ein System von

Abreitern, welche in Brusthöhe angebracht und mit je drei Blättern (Sieben) bezogen

sind, wovon das erste alle kleineren Grieskörner durchläſst, das zweite jene Griese,

welche zur Putzmaschine kommen, die am Ende des Abreiters aufgestellt ist, während

das letzte Blatt die gröſseren Griese absondert. Die abgesichteten feineren Griese

gelangen durch ein Rohr zu jenem Elevator, welcher den folgenden Abreiter für die

nächstfeinere Griessorte speist, während die gröberen Griese zu dem nächst

vorhergehenden Abreiter geführt werden. Durch diese vorzügliche Anordnung ist die

Manipulation des Griesputzens wesentlich vereinfacht, das Transportiren der Griese

in den Kübeln vermieden und gelangen stets nur Griese einer Gröſse zusammen vor den

Wind.

Zu den interessanteren Objecten der sehr beachtenswerthen Ausstellung von A. Millot in Zürich gehörte eine Griesputzmaschine, welche sowohl in hübscher

Ausführung, als auch in ausführlichen Zeichnungen zu sehen war. Die Maschine (Fig.

9 Taf. 25) ist doppelt angeordnet, und werden die von der Gosse a auf den Abreiter b fallenden Griese in zwei

der Gröſse nach verschiedene Sorten getheilt, welche bei c und c' in die Maschine fallen. Der Gries

gelangt durch den Trichter d und den Kanal d' auf das Sieb f, passirt

aber noch früher den Wind, welcher vom Ventilator V

angesaugt wird, so daſs leichte Theilchen, Kleie und Ueberschlag, in der Richtung

der Pfeile mitgerissen werden. Der Ueberschlag sammelt sich hierauf in u an. Der einmal geputzte Gries setzt seinen Weg, wie

aus der Abbildung ersichtlich ist, in der Weise fort, daſs der schwerste durch die

Siebe f fällt; der leichtere über das Sieb, durch

dessen Maschen auch Luft angesaugt wird, hinstreichend, neuerlich vor den Wind

gelangt und zwar im Ganzen sechs Mal. Zur Regulirung der Windstärke dient der

Drehschieber o und der Klappenschieber C, welcher in Verbindung mit dem Ventile K steht. Ist das durch den Ventilator V erzielte Vacuum so groſs, daſs das Ventil K fällt, so sinkt auch die mit K verbundene Stange des Klappenschiebers, und indem sich derselbe mehr

öffnet, wird die Luft mit geringem Widerstände zutreten. Nach ausgestellten Mustern

wird der Gries sehr schön geputzt. Die weitere Behandlung des Ueberschlages bleibt

hier natürlich die gewöhnliche. – Unlogisch erscheint uns an Millot's Anordnung die Verwendung der Siebe f

darum, weil die durch die Siebe fallenden Griese mit jenen über dieselben

weggleitenden leichteren Griesen doch schlieſslich bei G zusammen herauskommen, daher nicht recht einzusehen ist, welchen Zweck

diese Siebe erfüllen sollen. Sind sie von Einfluſs, so sollte die Scheidung erhalten

bleiben. Zu bemerken ist noch, daſs vom Ventilator sich abzweigende Rohren etwas

Wind unter die Siebe b führen, wodurch ein groſser

Theil der leichten Kleie verhindert wird, durch zu gehen, sondern am Ende desselben

abgeworfen wird.

Von A. Millot war ferner eine Maschine zur Entfernung

des Knoblauchs aus Weizen – „Knoblauch-Auslesemaschine“ – ausgestellt, deren wesentliche

Eigentümlichkeiten aus Fig. 7 Taf.

26 genügend zu erkennen sind. Das Getreide läuft von a

über die schiefe Ebene b, zwischen den Walzen w1, w2 und w2, w3 durch, hierauf über

c nach c', wo der

Weizen niederfällt und bei W die Maschine verläſst,

während die zwischen dem Kautschuküberzug der Walze w2 und den Porzellan- oder Eisenwalzen w1, w3

platt gedrückten Knoblauchkörner (Samenknospen) durch

den Wind bei K ausgeworfen werden. Aus der Skizze ist

ersichtlich, daſs V der Ventilator ist, welcher den zur

Sonderung nothwendigen Wind liefert; daſs durch das Handrad d, Schneckenradübersetzung und Schraubenspindel der Keil e verschoben, bezieh. die Walze w2 gehoben werden kann. Hierdurch erzielt

man zwischen den Walzen jene Pressung, bei welcher das Plattdrücken des Knoblauchs,

aber keine Beschädigung der Weizenkörner eintritt, die sich in den Kautschuküberzug

nur eindrücken. Endlich ist noch zu erwähnen, daſs die schiefe Ebene b mit einem Siebe versehen ist, durch welches kleine

Gesäme nach s gelangen.

Eine verwandte Maschine zur Entfernung kugeliger Gesäme

(Wicken, Erbsen u. dgl.) hatte in der belgischen Abtheilung L. J. Marie ausgestellt. Ein endloses, über zwei horizontale Walzen

geführtes Kautschuktuch bildet eine schiefe Ebene dadurch, daſs die zweite Walze in

einem höheren Niveau liegt. Durch eine richtig wirkende Zuführung fällt die Frucht,

gleich über die Breite vertheilt, auf das continuirlich gegen aufwärts bewegte Tuch.

Der Weizen bleibt auf demselben liegen, da der Neigungwinkel entsprechend gewählt

ist, und wird an der oberen Walze abgeworfen, während Wicken und Erbsen abwärts

rollen und in einen bei der unteren Walze gestellten Trog fallen. Prof. Kick.

J. F. Allen's tragbare

Nietmaschine (Fig. 7

und 8 Taf.

25).

Die Figuren 7 und 8 Taf. 25

zeigen einen Durchschnitt und Querschnitt des Hammercylinders dieser bereits (*1878

230 101) beschriebenen Maschine. Es ist hier die Construction der Steuertheile und

des Umsetzmechanismus zu entnehmen, ferner zu ersehen, wie sich der Cylinder gegen

den am Winkelarme festen Führungsstift der Nietentheilung entsprechend verstellen

läſst.

Nahe an dem unteren Ende des Cylinders sind zwei Oeffnungen angebracht, welche das

Innere des Cylinders durch den Kanal a mit dem Räume

m unter dem Kolbenschieber E in Verbindung setzen. Der Kanal a ist mit

einem selbstthätig schlieſsenden Ventil a1 versehen, das sich nach m hin öffnet und demnach gestattet, daſs die gespannte Luft aus dem

Cylinder nach m gelangen kann, aber nicht umgekehrt.

Der Steuerkolben E sitzt in dem durchaus cylindrisch

ausgebohrten Schiebergehäuse und weist in den vier Verdickungen gleichen Durchmesser

auf.

Die Wirkung der Steuerung ist folgende. Angenommen, die Maschine sei in Ruhe und der

Kolben S, sowie der Steuerkolben E durch sein Gewicht nach abwärts gesunken, und es

trete comprimirte Luft in das Schiebergehäuse bei X

ein, so geht diese durch den Kanal w in den Cylinder

und aus diesem durch a in den Raum m, wodurch der Steuerkolben, auf welchem oben nur der LuftdruckLnftdruck mit 1at lastet, gehoben wird. Dadurch

wird gleichzeitig der oben im Cylinder vorhandene, radial verschiebbare Stift B an seinen Sitz geschoben, in welcher Lage sein schief

abgeschnittenes Ende v innen im Cylinder vorsteht,

überdies aber der Hammerkolben S durch die nunmehr

durch w1 einströmende

verdichtete Luft in die Höhe getrieben. Ist letzterer so weit gehoben, daſs er den

Kanal w schlieſst, so wird durch seine weitere

Aufwärtsbewegung die Luft oberhalb desselben derart comprimirt, daſs sich ein

Luftkissen bildet, welches schlieſslich die Bewegung verlangsamt, und auch der Stift B nach auſsen geschoben; letzterer bewegt durch den

Hebel c den Steuerkolben nach abwärts, und es wird,

noch ehe der Hammerkolben S das Ende seines Hubes

erreicht hat, Druck auf denselben von oben her erfolgen, zunächst durch Kanäle h, deren mehrere von w aus

unter der Gummiplatte F am Deckel ausmünden. Bei seinem

Gange nach abwärts kommt endlich a wieder mit dem

Druckraum über dem Kolben in Verbindung und E wird

gehoben, wonach ein neues Spiel beginnt.

Damit nun aber der Steuerkolben E nicht herabfalle, wenn

beim folgenden Hube von S der Kanal a wieder schlieſst und somit den Druck absperrt, ist

noch ein Kanal a2 vom

unteren Ende des Cylinders nach dem Räume m gebohrt,

durch welche die comprimirte Luft zuströmen kann, um den Steuerkolben oben zu

erhalten.

Für die Einstellung nach der Nietentheilung ist der Cylinder am Zapfen H mittels Schraube J und

Handrad verstellbar. Die Feststellung erfolgt durch die auf einen Keil wirkende

Druckschraube R. Im Uebrigen bezeichnen gleiche

Buchstaben gleiche Theile. (Vgl. *D. R. P. Nr. 3217 vom 28. December 1877 für J. F.

Allen in New-York.)

J. P.

(Fortsetzung folgt.)