| Titel: | Ueber Neuerungen im Mühlenwesen; von Reg.-Rath Professor Kick. |

| Autor: | Kick |

| Fundstelle: | Band 231, Jahrgang 1879, S. 307 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen im Mühlenwesen; von Reg.-Rath

Professor Kick.

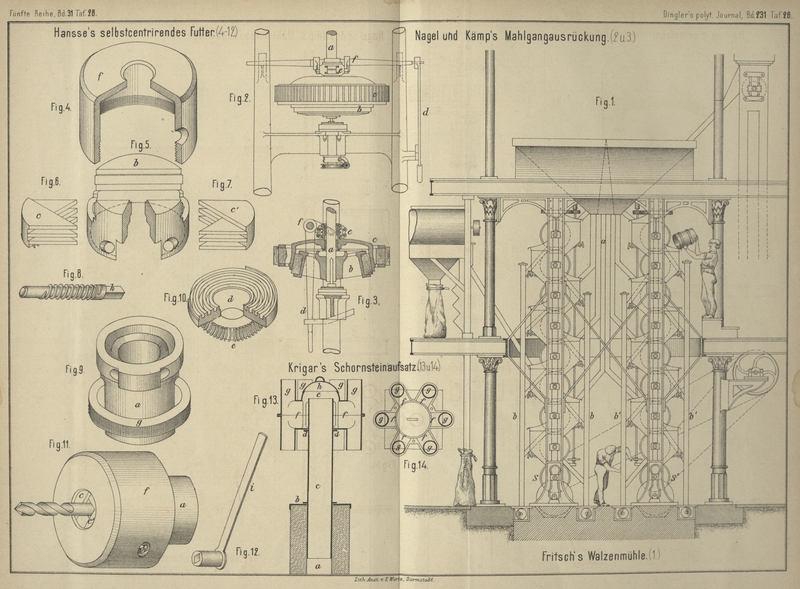

Mit Abbildungen auf Tafel 28.

Kick, über Neuerungen im Mühlenwesen.

Im Anschluſs an meinen Bericht über Mühlenwesen auf der Pariser Ausstellung 1878

(vgl. S. 97 und S. 299 d. Bd.) mögen noch die anderweitig bekannt gewordenen

Neuerungen hier besprochen werden.

Aus dem auf S. 101 d. Bd. unten entwickelten Grunde ist das Walzensystem von Theodor

Fritsch in Berlin (* D. R. P. Nr. 1695 vom 4. October 1877), dessen

Aufstellungsskizze aus Fig. 1 Taf.

28 entnommen werden kann, augenscheinlich nur für die Flachmüllerei bestimmt. Von

der obersten Walze geht der Druck, auf alle unteren über, und sind daher die

zwischen der obersten und untersten Walze befindlichen Walzen in ihren Lagern

(gröſstentheils) entlastet, d.h. die Lager haben nur die seitlichen Schübe und die

geringfügigen Unterschiede der Verticaldrücke aufzunehmen. Die unterste Walze ruht

mit ihren Zapfen auf Frictionsscheiben, deren Durchmesser 15 bis 20mal gröſser als

der Zapfendurchmesser ist und daher den Arbeitsaufwand für die Zapfenreibung auf

etwa 1/15

vermindert. Der Antrieb erfolgt, wie aus der Figur ersichtlich istDiese Abbildung- ist der „Mühle“ entnommen, weil gerade durch dieselbe die

Aufstellungsart besser gekennzeichnet ist, als durch die der

Patentbeschreibung Nr. 1695 beigegebenen, „eine Einheit dieses

Systemes“ darstellenden Figuren

3 und 4., nur auf die Riemenscheibe S und S'. Die Zuführung geschieht durch die

Röhren a, die Abführung des Mahlgutes durch b, b'. Der hierdurch erforderliche Kreuzdurchlaſs kann

in der früher (S. 99 d. Bd.) besprochenen Weise oder noch einfacher eingerichtet

sein. Fritsch gibt seinen Walzen 0,5 bis 1m Durchmesser und nur 200 bis 300mm Breite. Gegen dieses System läſst sich

einwenden, daſs Hartguſswalzen von diesem Durchmesser schwer richtig herzustellen

sind, daſs hier die Fixirung eines Minimalabstandes der Walzen nicht angewendet,

daher dieses System zu einem richtigen Auflösen der Griese unverwendbar ist, für die

Hochmüllerei mithin nur höchstens zum Ausmahlen anwendbar wäre. Da sämmtliche Walzen

Schleppwalzen sind, so ist der Durchgangswiderstand sämmtlicher acht Mahlsteilen von

der untersten Walze aus zu überwinden, was bei ungleichmäſsigem Zutritt des

Mahlgutes nothwendig ein theilweises Gleiten im Gefolge haben muſs. Zudem ist die

Erlangung eines gleichförmigen Mahlgutes unwahrscheinlich, weil die sich addirenden

Walzengewichte bei so vielfacher Wiederholung von Einfluſs sein müssen. Ein groſser,

für den Betrieb störender Uebelstand ist es auch, daſs alle Walzen des Systemes

stehen bleiben müssen, wenn eine Störung auch nur an einer Durchgangsstelle die

Ausrückung verlangt.

Der Erfinder sagt zwar in der Patentbeschreibung: „Die gegenwärtig fast

ausnahmslos zur Beschüttung der Walzen benutzten kleinen Speisewalzen mit

langsamer Bewegung, über welche das Walzgut nothwendiger Weise in einer dickeren

Schicht geleitet werden muſs, um dann freifallend zwischen die Walzen zu

gelangen, bewirken die Vertheilung nicht in genügender Weise. Unvermeidlich

treten hierbei, sobald die volle oder reichliche Beschüttung erreicht werden

soll, kleine Uebereinanderhäufungen auf, welche durch ihren Einfluſs auf die

Walzenstellung ein ungleichmäſsiges Product liefern.“ Aber hierin irrt

derselbe; denn richtig arbeitende Walzen müssen etwas schneller laufen, als die Geschwindigkeit des niederfallenden Mahlgutes

ist, und so dies der Fall, sind Uebereinanderhäufungen bei gut gestellter Zuführung

nicht möglich. Fritsch's Regulirung für den Einlauf

besteht in einem Rechen, welcher nicht mehr durchläſst, als einlaufen soll; und ohne

daſs wir an der richtigen Wirkung desselben bei ganzen Körnern oder grobem Mahlgut

zweifeln, können wir ihn doch nicht als ein Bedürfniſs betrachten, bei feinem

Mahlgute aber sind Aufeinanderhäufungen erst recht nicht vermieden.

In Bezug auf die Desintegratoren (vgl. S. 102 d. Bd.)

ist noch folgendes nachzutragen. Während Toufflin durch

Netzen die Zersplitterung der Schale des Weizens verhindern will, suchen Nagel und

Kämp in Hamburg (* D. R. P. Nr. 2325 vom 9. October 1877) durch

Vorquetschen des Weizens auf Walzen die Arbeit der Schleudermühle zu erleichtern.

Zugleich soll der „Dismembrator“ (wie die Constructeure ihre Maschine

benennen) in einem luftverdünnten RäumeIn der Patentbeschreibung ist allerdings nur von Luft-Abschluſs die Rede, und erstreckt sich der Patentanspruch zumeist

auf die die Luft abschlieſsende Mahlgutzuführung; aber es scheint das

Mahlgut in einer Weise abgeführt zu werden, welche an die Abführung aus den

ventilirten Mahlgängen erinnert, und ist hier wohl auch ein Saugventilator

eingeschaltet. In der Patentschrift wird gesagt: „Der Luftabschluſs kann

in seiner Gesammtwirkung mit derjenigen der Ventilation der Mahlgänge in

Parallele gestellt werden.“ – Aber man sucht vergebens nach irgend

einer Stelle, welche diese Behauptung auch nur entfernt begründen

könnte. arbeiten, wodurch weniger Kraft verloren geht. Beides ist

ganz richtig gedacht; aber es ist auch hier nicht möglich, die Schale des Weizens so

zu schonen, daſs nicht ein Mehl entstünde, welches an der unteren Grenze der sogen.

weiſsen Züge steht, das aber bei Anwendung des kleberreichen, harten Weizens gewiſs

bereits in die Gruppe der Hintermehle einzureihen wäre. Zur Einrichtung selbst wäre

noch zu bemerken, daſs eine Scheibe fix ist, die zweite mit entsprechend höherer

Geschwindigkeit in Drehung gebracht wird; diese Anordnung gestattet eine einfachere

Construction. Das für die Getreideverkleinerung überhaupt verfehlte Princip der

Arbeit wird es gerechtfertigt erscheinen lassen, wenn wir mit dem Hinweis auf die

Patentschrift über die Sache hinweggehen.

Von Verbesserungen an MahlgängenAnderweitige Neuerungen sind S. 299 dieses Bandes

beschrieben., diesen in neuerer Zeit vielgeschmähten Maschinen,

welche unserer Ansicht nach nie ganz werden verlassen werden, ist zunächst zu

erwähnen die Frictionskupplung für verticale Wellen

(Mahlgang-Ausrückung) von Nagel und Kämp in Hamburg (*

D. R. P. Nr. 1857 vom 20. Juli 1877). Auf der verticalen Welle a (Fig. 2 und

3 Taf. 28) ist ein Frictionsconus b

befestigt, auf welchem im Zustande der Bewegung, d.h. so lange die verticale Welle

oder Mühlspindel a in Betrieb gehalten werden soll, das

Zahnrad c mit seinem Eigengewichte ruht. Durch die

Reibung zwischen den conischen Flächen werden Rad b und

Welle a gezwungen, die Bewegung von c mitzumachen. Die Lösung dieser Verbindung (Abstellung

des Mahlganges) erfolgt durch Bethätigung des Hebels d,

durch welchen eine Drehung der Achse f und hierdurch

mittels der beiden mit f verbundenen Arme ein Heben des

Halslagers e erzielt wird; in dem Lager e hängt die Hohlachse von c und wird daher dieses Rad gehoben, somit die Kupplung gelöst. Der Hebel

d bewegt sich in einem Schleifbogen und kann durch

Einstecken eines Bolzens festgestellt werden, wodurch auch das Rad c in der gehobenen Stellung verharrt, in welcher es sich

weiter dreht, ohne die Mühlspindel a mitzunehmen.

Unter den deutschen Erfindern hat in Betreff des Sichtens des Mehles zunächst G.

W. Haase in Breslau (*D. R. P. Nr. 1457 vom 16. Juli 1877) eine neue Idee

angeregt, welche darin besteht, das Sichtgut durch einen mittels Ventilatoren

hervorgebrachten Luftstrom gegen das Sieb zu treiben. Die constructive Durchführung

dieser Idee, so weit dieselbe aus den ziemlich mangelhaften Zeichnungen und der noch

lückenhafteren Beschreibung der Patentschrift entnommen werden kann, scheint die

Befürchtung hervorzurufen, daſs die gröberen, nicht durch das Sieb gehenden Theile

des Mahlgutes durch den Luftstrom am Siebe festgehalten werden und dadurch eine

baldige Verlegung desselben veranlassen müssen. Das Durchblasen dürfte nur möglich

sein, wenn ein selbstthätiges Reinigen des Siebes (Offenhalten der Maschen)

erfolgt.

Ferner hat Moritz Martin in

Bitterfeld (*D. R. P. Nr. 1959 vom 4. November 1877) einen Mehlcylinder mit intermittirender Beschickung patentirt. Ob hier die

interimttirende Bewegung dieselbe Berechtigung hat wie bei Martin's sehr beliebtem Graupengang, möchten wir wohl bezweifeln. Nach der

Patentbeschreibung dreht sich der Sichtcylinder, welcher in der Richtung der Achse

etwa den halben Durchmesser miſst, in entgegengesetzter Richtung als die sehr

langsam rotirenden Flügel, welche auf einem durch den Cylinder beiderseits

hervortretenden Rohre aufgesetzt sind. Im Inneren dieses Rohres läuft die mit einer

Meh'schraube armirte Welle des Cylinders. Jenes langsam rotirende Rohr kommt mit

einer Oeffnung bei der Drehung unter die Gosse und empfängt eine gewisse Menge

abzubeutelndes Schrot, welches durch die Schnecke einer anderen Oeffnung des Rohres

zugeführt wird und in den Cylinder fällt. Mit dem Rohre rotirt als sechster Arm ein

Becher aus Weiſsblech, welcher nach erfolgter Sichtung das Schrot in das Rohr zurück

und durch eine andere Oeffnung am entgegengesetzten Ende abführt. Nun beginnt das

Spiel von Neuem. – Die so wesentlichen Geschwindigkeitsverhältnisse sind weder bei

Martin's, noch bei Nagel

und Kämp's Mehlsichtmaschine (* D. R. P. Nr. 2389 vom 8. Januar 1878)

angegeben.

Tafeln