| Titel: | Verbesserungen des Kleinau'schen Sicherheitsschlosses von Hermann Fischer. |

| Autor: | Hermann Fischer |

| Fundstelle: | Band 231, Jahrgang 1879, S. 310 |

| Download: | XML |

Verbesserungen des Kleinau'schen

Sicherheitsschlosses von Hermann

Fischer.

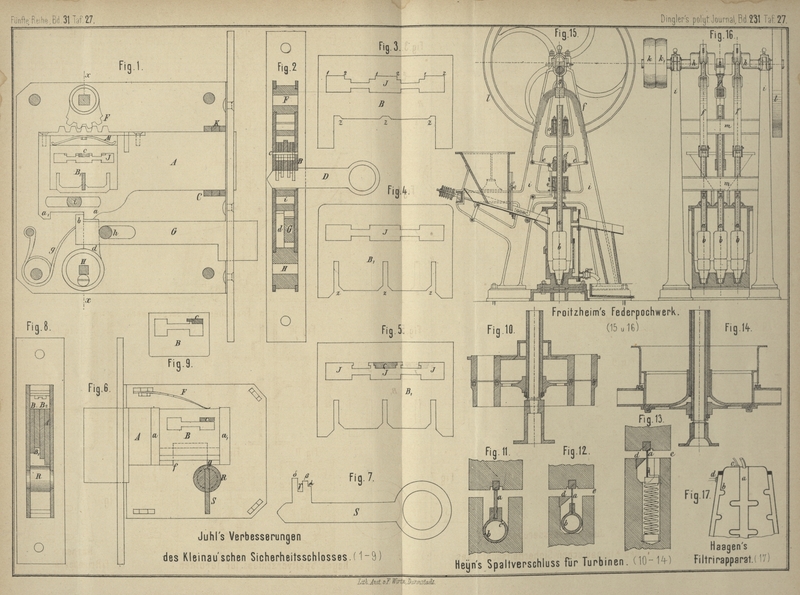

Mit Abbildungen auf Tafel 27.

H. Fischer, ü. Juhl's verbessertes Kleinau'sches

Sicherheitsschloſs.

Vor Kurzem beschrieb Prof. E. Hoyer das Kleinau'sche Sicherheitsschloſs (vgl. *1878 229 523).

Ich habe heute Mittheilungen über Verbesserungen zu machen, welche dieses Schloſs durch

Ingenieur Ernst Juhl in Hamburg erfahren hat.

Vorher muſs ich mich gegen einen Irrthum wenden, welcher in den

einleitenden Worten jenes Aufsatzes sich befindet. Es ist dort nämlich kurzer Hand

die Erfindung der „Stechschlösser“ dem Amerikaner Yale zugeschrieben. Ich zweifle nicht daran, daſs Yale das nach ihm benannte Schloſs selbstständig erfunden hat, muſs aber

bemerken, daſs meines Wissens schon im alten Egypten Schlösser im Gebrauch waren,

bei denen die Zuhaltung durch Einstechen eines Schlüssels gehoben und dadurch der

Riegel frei beweglich gemacht wurde. In den Gärten meiner Heimath waren zur Zeit

meiner Kindheit Schlösser im Gehrauch, und zwar zum Verschlieſsen der Gartenpforten,

bei denen man ebenfalls eine oder zwei winkelrecht zum Riegel verschiebbare

Zuhaltungen mittels eines Stechschlüssels aufhob, um hierauf den Riegel ohne

weiteres verschieben zu können. Schloſs und Schlüssel waren von Holz.

Am 2. Juli 1857 – also später, als nach der Angabe des Aufsatzes

in Bd. 229 S. 523 Yale das Stechschloſs erfand –

erhielt Karl Höller in Kaltenherberg bei Burtscheid

(oder Burscheid)Mittheilungen des Gewerbevereines für Hannover,

1860 S. 143. ein Patent auf ein Sicherheitsschloſs, welches dem

Yale'schen Schloſs – und zwar wie es in D. p. J. *1877 224 480

beschrieben wurde – in seinen Grundzügen sehr ähnlich ist. Es weicht von dem

Yale-Schloſs insofern ab, als die Zuhaltungen nicht in einer Ebene, sondern in zwei,

bezieh. vier Ebenen sich befinden, welche um 90° gegen einander geneigt sind, und

als dieselben nicht durch Schraubenfedern, sondern durch Bügelfedern gegen den

Schlüssel gedrückt werden. Daſs Höller keine Copie des

Yale-Schlosses sich patentiren lieſs, geht aus dem Umstände hervor, daſs – meines

Wissens – bis um das J. 1860 das Yale-Schloſs in Deutschland vollständig unbekannt

war. Der Gedanke, daſs etwa Höller durch irgend einen

Zufall das Yale-Schloſs kennen gelernt haben sollte, kann nicht vertheidigt werden,

da Höller zwar denselben Grundgedanken, aber in

Verfolgung desselben einen Schlüssel verwendete, der verhältniſsmäſsig sehr theuer

ausfallen muſs; derselbe würde diese Schlüsselform nicht gebraucht haben, wenn er

Yale's platten Schlüssel gekannt hätte.

Daher kann man zusammenfassend sagen, daſs das Stechschloſs

ungemein alt ist, viel älter als das sogen. deutsche Besatzschloſs, und daſs

dasselbe in neuerer Zeit ziemlich gleichzeitig von Yale

und Höller wieder in Gebrauch gekommen ist.

Ob das Kleinau'sche Schloſs auf Grund

des Yale-Schlosses oder nach dem Vorbild eines anderen Schlosses entworfen ist, wird

man nur auf Grund von Aussagen des Erfinders feststellen können; denn das Kleinau'sche Schloſs, wie es in Bd. 229 S. 523

beschrieben worden ist, hat mit dem Yale-Schloſs nur den platten Schlüssel gemein;

alles Uebrige ist auch nicht annähernd dem Yale-Schloſs ähnlich. Ich glaube daher

behaupten zu können, daſs das Kleinau'sche Schloſs

ebenso eine grundsätzliche Erfindung von Schloſseinrichtungen ist, wie irgend eine

andere in den letzten Jahrhunderten gemachte.

Das Wesentliche derselben und vorher niemals Gebräuchliche besteht

darin, daſs der Schlüssel während des Einsteckens zwar den Riegel zu einer Weinen

rückläufigen Bewegung frei macht, die vollständige Zurückziehung des Riegels aber

erst möglich wird durch die Hebung der Zuhaltungen, welche dieselben während des

Zurückschiebens des Riegels mit Hilfe des eingesteckten Schlüssels erfahren.

Zur Sache selbst übergehend, mache ich darauf aufmerksam, daſs die a. a. O.

beschriebene Einrichtung, um das Zuschlieſsen durch Unbefugte zu verhindern,

entbehrt werden kann. Das Schloſs kann daher in dieser Hinsicht, ohne an Sicherheit

zu verlieren, vereinfacht werden. In der angezogenen Besprechung wurde schon auf den

Mangel an Federn hingewiesen, welche die Zuhaltungen unabhängig von der Lage des Schlosses in ihre

Ruhelage zurückzubewegen suchen. Diesem Mangel ist durch die neue Anordnung

abgeholfen. Endlich hat man die vom Schlüssel getroffenen Theile mit den Zuhaltungen

unmittelbar verbunden.

Auf Taf. 27 stellt Fig. 1 ein

Thürschloſs der neueren Art dar, von welchem die eine Wand abgenommen ist; Fig.

2 ist ein Querschnitt des Schlosses nach der Linie xx der Fig. 1. Der

Riegel A erfährt seine Führung zwischen den beiden

Seitenwänden des Schlosses, zwischen den beiden Bändern K und C und endlich an dem Stift i. In der Abbildung befindet sich der Riegel in

mittlerer Stellung; sobald die Zuhaltungen seine Verschiebung zulassen, wird diese

mit Hilfe des Zahnbogens F, mit welchem an der

Auſsenseite der Thür eine Olive verbunden ist, bewirkt. In einem rechteckigen

Ausschnitte des Riegels befinden sich die Zuhaltungen, welche durch eine Feder M niedergedrückt werden. Um eine verschieden groſse

Hebung der Zuhaltungen zuzulassen, sind beide Schenkel der Feder M in so viele Theile gespalten, als Zuhaltungen

vorhanden sind, so daſs jedes Ende jeder Zuhaltung der Einwirkung einer der so

entstandenen schmalen Federn unterliegt. In den Ruhelagen umgreifen die Zuhaltungen

einen flachen Stift c, so daſs sie in der

Längenrichtung des Riegels festgehalten werden und damit den Riegel A selbst festhalten.

Die Zuhaltungen sind im Wesentlichen von zweierlei Art. Die mittlere derselben, B, ist durch Fig. 3, die

übrigen, B1, durch Fig.

4 deutlicher angegeben. Die Oeffnungen J sind

in B1 rechteckig, in

B dagegen nicht rechteckig; vielmehr springen in

den oberen Ecken kleine Winkel vor. Die Abstände dieser Winkel von einander, nämlich

die Länge der Kanten 1 – 2 (Fig. 3)

entsprechen der Breite des Stiftes c (Fig. 1 und

2), so daſs sich die Zuhaltung B so auf den

Stift c legt, daſs nur eine, einem geringen Spielraum

entsprechende, unbedeutende Verschiebung derselben in der Richtung der

Riegelbewegung möglich ist. Die Zuhaltung B wird

deshalb durch Einstechen des Schlüssels D (Fig.

2) um so viel gehoben, als die Höhe der vorhin genannten kleinen Winkel

beträgt, sobald man die Bewegung des Riegels frei machen will. Nunmehr ist die Länge

der Räume J in Bezug auf den Stift c ebenso groſs wie in den Zuhaltungen B1, welche vor und

hinter der Zuhaltung B liegen, d.h. es ist eine

gröſsere Bewegung des Riegels möglich. Bei dieser gröſseren Bewegung stoſsen die

Zuhaltungen mit den schrägen Ecken bei z (Fig.

3 und 4) gegen den

Schlüssel und werden hierdurch in dem Maſse gehoben, daſs der Stift c genau vor die Schlitze der Zuhaltungen kommt, welche

die Räume J mit einander verbinden. Der Verschiebung

des Riegels steht daher kein Hinderniſs mehr im Wege; man kann mit Hilfe des

Zahnbogens F den Riegel nach beiden Seiten frei

bewegen, so lange der Schlüssel richtig im Schlüsselloch steckt.

Unter dem Riegel A (Fig. 1)

befindet sich eine Falle G. Dieselbe wird von den

Wandungen des Schlosses und von dem Stift h geführt.

Eine Feder g schiebt die Falle nach auſsen, sobald

keine Hindernisse im Wege sind. Zum Zurückschieben der Falle dient zunächst eine

Nase b derselben, welche durch die Nase a des Riegels A erfaſst

und zurückgeschoben wird, sobald man den Riegel vollständig in das Schloſs zurück

bewegt. Man bedarf daher, so lange der Schlüssel D im

Schloſs steckt, nur der Olive des Zahnbogens F, um den

Riegel sowohl, als auch die Falle zurückzuschieben.

Ist der Riegel vollständig nach rechts verschoben, so drückt die Nase a1 des Riegels A gegen die Nase b der

Falle G, d.h. die Unbeweglichkeit des Riegels bedingt

die Unbeweglichkeit der Falle, oder Riegel und Falle werden durch die Zuhaltungen

gemeinschaftlich festgehalten. Nur in der mittleren Stellung des Riegels, wenn also

c in der mittleren Oeffnung J der Zuhaltungen sich befindet, wie Fig. 1

erkennen läſst, kann die Falle unabhängig vom Riegel verschoben werden. Zu diesem

Zweck ist eine mittels eines Drückers drehbare Nuſs H

angebracht, deren Arm d gegen einen seitlichen

Vorsprung der Falle stöſst, diese sonach mitzunehmen vermag.

Die Benutzungsart dieser Einrichtung für eine Vorplatzthür würde folgende sein. Man

hat die Zuhaltungen B1

seitwärts von der mittleren Zuhaltung B so angeordnet,

daſs in gleicher Entfernung von B genau gleiche

Zuhaltungen sich befinden, so daſs der Schlüssel von jeder Seite dieselbe Wirkung

hat; man hat gleichzeitig an beiden Seiten der Thür mit F in Verbindung stehende Oliven angebracht. Die Nuſs H besitzt aber nur einen Drücker und zwar an der

Innenseite der Thür. Hiernach kann man bei geeigneter, nämlich mittlerer

Riegelstellung von innen die Falle mit Hilfe ihres Drückers zurückschieben, also die

Thür öffnen, während von auſsen die Benutzung des Schlüssels nothwendig ist.

Sofern ein Schloſs nicht mit Falle versehen werden soll, so werden dem Riegel,

bezieh. den Zuhaltungen nur zwei Ruhestellungen gegeben.

Was nun die Sicherheit dieses vereinfachten Schlosses betrifft, so ist dieselbe

weniger groſs als bei dem früher beschriebenen Schloſs; sie ist fast genau gleich

derjenigen eines Chubb- oder Yale-Schlosses mit gleicher Zahl von Zuhaltungen, wobei

die Zuhaltungen des Chubb-Schlosses ohne Vexireinschnitte angenommen sind. Man wird

ohne Schlüssel das Oeffnen in folgender Weise bewirken: Die Olive des Zahnbogens F wird einseitig belastet, so daſs der Riegel das

Bestreben hat, zurückzugehen. Mit Hilfe eines Hakens wird nun die mittlere Zuhaltung

ein wenig gehoben, in Folge dessen der Riegel eine kleine Bewegung macht, so daſs

sämmtliche Zuhaltungen gegen den Stift c drücken.

Wahrscheinlich werden nicht alle Zuhaltungen mit gleicher Entschiedenheit an dem Stift

liegen; man wird vielmehr mittels des Hakens fühlen können, daſs eine der

Zuhaltungen sich am wenigsten bequem heben läſst. Diese Zuhaltung schiebt man nun so

hoch, bis c vor ihrem Spalt liegt; bei einigem feinen

Gefühl ist dies nicht schwer. Die Zuhaltung wird in dieser gehobenen Lage bleiben,

da ja der Riegel eine geringe Fortschiebung erleidet, nachdem die am meisten gegen

c drückende Zuhaltung gehoben ist. Sonach hat man

sich um diese Zuhaltung nicht mehr zu kümmern, kann vielmehr eine andere Zuhaltung

aufsuchen, die nunmehr am schwersten zu heben ist u.s.w. Bei entsprechender

Geschicklichkeit und genügender Zeit wird auf diesem Wege ohne Benutzung des

Schlüssels der Riegel zurückbewegt werden können.

In den meisten Fällen ist die gebotene Sicherheit genügend; soll sie gröſser sein, so

hat man auf eine Vexireinrichtung zurückzugreifen, welche dem Kleinau'schen Schloſs eigenthümlich, wenn auch Hobbs'Vgl. Mittheilungen des Gewerbevereines für

Hannover, 1861 S. 285. nachgebildet ist.

Die Form einiger der Zuhaltungen und der Querschnitt des Stiftes c entspricht alsdann der in Fig. 5

dargestellten. Es erhält nämlich der Stift c an jeder

schmalen Seite einen Falz, die oberen senkrechten Flächen der Oeffnungen J der Zuhaltungen B1 werden dementsprechend mit Ausklinkungen versehen.

Sobald nunmehr das oben beschriebene Oeffnungsverfahren angewendet wird, so gelangen

die Ausklinkungen der Zuhaltungen auf die schmalen Leisten des Stiftes c; sie können demnach nicht gehoben werden.

Die Sicherheit des Schlosses gegen gewaltsames Oeffnen beruht auf der Stärke des

Stiftes c; sofern dieser stärker ist als die bewegenden

Theile, namentlich Zahnstange und Zahnbogen F, so

werden letztere zuerst brechen und damit weiteren Oeffnungsversuchen ein Ende

machen.

Anschlieſsend an die Juhl'schen Verbesserungen des

Thürschlosses habe ich noch dessen Schloſs für Schränke, Schubkasten u.s.w. hier zu

besprechen, weil dasselbe die Möglichkeit bietet, auch diese Geräthe mit sicheren

und doch genügend billigen Schlössern zu versehen. Die Fig. 6 bis

9 Taf. 27 lassen die Einrichtung dieses Schlosses, bezieh. Theile

desselben erkennen. Fig. 6 zeigt

das Schloſs nach abgehobener Deckplatte. Der Riegel A

ist ganz herausgeschoben; das Zurückschieben desselben ist erst möglich, nachdem die

Zuhaltungen B so weit gehoben sind, daſs ihre Schlitze

vor dem in beiden Wänden des Schlosses festgehaltenen Stift c sich befinden. Die (drei) Zuhaltungen liegen in einer Ausklinkung des

Riegels, zwischen den beiden Leisten a, a1 desselben, und werden durch die gespaltene Feder

F niedergedrückt. Ihre regelmäſsige Hebung erfolgt

durch den Bart und zwar durch die Flächen α, β, γ des Schlüssels S (Fig. 7);

derselbe ist flach und kann deshalb nicht ohne weiteres sicher in einem

Schlüsselloch gedreht werden. Man hat daher zwischen den Wandungen des Schlosses

eine drehbare Nuſs R (Fig. 6)

angebracht, in deren Schlitz der Schlüssel S Raum

findet, und mit welcher derselbe sich drehen kann. Aus der Lage der Fig. 6 wird

nun der Schlüssel in der Richtung eines Uhrzeigers umgedreht und hierbei gegen die

unteren Kanten der Zuhaltungen B gestoſsen, welche mit

Hilfe der verschieden hohen Flächen α, β, γ, um die

Dicke des Stiftes c gehoben werden, so daſs nach einer

halben Schlüsselumdrehung die Zuhaltungen so hoch liegen, daſs der Riegel A frei beweglich ist. Sobald dieser Zeitpunkt

eingetreten ist, stöſst der Schlüssel gegen die Ecke g

einer zweiten Ausklinkung des Riegels und bewirkt in Folge dessen die Verschiebung

desselben, und zwar mit dem Barttheil δ (Fig.

7). Während der nothwendigen Weiterdrehung des Schlüssels werden die

Flächen α, β, und γ – in

Bezug auf unsere Figur – abwärts sich bewegen, also die Fähigkeit verlieren, die

Zuhaltungen in richtiger Höhe zu halten. Dies kann aber nicht stören, weil

inzwischen der Stift c in die Schlitze der Zuleitungen

geschlüpft ist, sonach dieser die Führung derselben übernommen hat. Nach

vollständiger Zurückschiebung des Riegels A fallen die

Zuhaltungen nieder, halten ihn also abermals fest; zu gleicher Zeit ist aber die

Fläche δ des Schlüssels in eine solche Lage der Kante

g gegenüber gelangt, daſs erstere der weiteren

Drehung des Schlüssels nicht mehr im Wege ist. Man kann daher unbehindert den

Schlüssel in die ursprüngliche Stellung weiter drehen, um ihn herauszunehmen.

Derselbe Vorgang findet statt bei dem Hinausschieben des Riegels.

Vorhin wurde bemerkt und aus der Querschnittsfigur 8 ist ersichtlich, daſs nur drei

Zuhaltungen vorhanden sind. Dies könnte zu dem Gedanken führen, das vorliegende

Schloſs gewähre nur eine geringe Sicherheit. Wenn man indeſsen das Schloſs zu öffnen

versucht, so wird man bald einsehen, daſs diese Aufgabe nicht leicht zu lösen ist.

So lange die Nuſs R (Fig. 6)

gleichsam in der Ruhelage, also in der gezeichneten Stellung sich befindet, so lange

ist die erfolgreiche Einbringung von Sperr Werkzeugen in das (in unserer Figur von

dem Schlüssel ausgefüllte) Schlüsselloch unmöglich. Man wird zunächst, was aber

nicht schwer ist, die Nuſs R um 180° drehen müssen.

Nunmehr kann man mit den Sperrwerkzeugen unter die Zuhaltungen gelangen. Sie sind in

der Weise zu heben, wie bei dem vorhin beschriebenem Schloſs angegeben wurde. Um

jedoch fühlen zu können, welche der Zuhaltungen zunächst gehoben werden muſs, hat

man ein zweites Werkzeug durch das Schlüsselloch einzuführen, mit welchem der Riegel

kräftig zurückgedrückt wird. Dieses zweite Werkzeug erschwert offenbar die Arbeit in

erheblichem Maſse, indem es einen Theil des an sich kleinen Spaltes der Nuſs für sich

beansprucht. Man muſs deshalb das Schloſs in der vorliegenden Form für ein sehr

sicheres erklären.

In ähnlicher Weise wie bei dem früher beschriebenen ist die Sicherheit dieses

Schlosses fast zu einer vollständigen zu machen. Man hat nur nöthig, den Stift c mit einem Falz und die Zuhaltungen mit entsprechenden

Kerben zu versehen (vgl. Fig. 9);

dann wird dem Unbefugten nur durch Zersprengen des Schlosses die Zurückschiebung des

Riegels möglich werden.

Wie ich schon im Eingange der vorliegenden Erörterung hervorhob, besteht ein

besonderer Vortheil dieser Schlösser in der Möglichkeit, sie billig, aber doch sehr

genau herzustellen. Die gewählten Formen sind ausnahmslos mittels Fräsen, Stanzen

u.s.w., also mittels Hilfsmaschinen zu fertigen, so daſs die Genauigkeit derselben

unschwer zu erreichen ist. Besonders mache ich aber nochmals auf das Schloſs mit

plattem Drehschlüssel aufmerksam. Da die Nuſs mit dem Riegel in gar keiner

Verbindung steht, was bei Höller, Yale u.a. der Fall

ist, da ferner vor Ausführung des Versuches, den Riegel ohne Schlüssel zu

verschieben, eine Drehung der Nuſs stattfinden muſs, wodurch die Gröſse des

Schlüsselloches, hier der Arbeitsöffnung, auf die Hälfte der Breite verringert wird,

so bewirkt der flache Schlüssel mit Nuſs nicht allein eine billige Herstellung,

sondern erschwert auch, wie bereits näher besprochen, das unbefugte Oeffnen. Die in

Rede stehende Anordnung muſs daher als ein wesentlicher Fortschritt auf dem Gebiete

der Schloſsconstruction bezeichnet werden.

Die besprochenen Schlösser sind nicht für solche Fälle bestimmt, in welchen ein

gewaltsames Oeffnen zu befürchten steht. Hat z.B. der betreffende Dieb keine

Veranlassung zu fürchten, daſs ein mäſsiges Geräusch zur Entdeckung seines Thuns

führt, so bieten sich mehrere Angriffspunkte an den Thüren und Geräthen, für welche

diese Schlösser bestimmt sind – Angeln, Gelenke, Füllungen u.s.w. – so daſs die

Unangreifbarkeit des Schlosses ihn nicht stören würde. Es ist daher für die

vorliegenden Zwecke unnöthig und unzweckmäſsig, bezüglich der Widerstandskraft eines

Schlosses besondere Rücksicht auf das mögliche Sprengen desselben zu nehmen. Anders

ist es, wenn die Thüren u.s.w. selbst entsprechend einbruchsicher sind, wie dies bei

Geldschränken der Fall ist. Ich besitze in der unter meiner Aufsicht stehenden

technologischen Sammlung der kgl. polytechnischen Schule in Hannover eine Zahl

älterer, neuerer und neuester Schlösser, welche auch mehr oder weniger, oft in recht

sinnreicher Weise, in Bezug auf gewaltsame Angriffe angeordnet sind. Daneben habe

ich allerdings auch Werkzeuge, welche ermöglichen, in verhältniſsmäſsig kurzer Zeit

die dicken Wände der Geldschränke genügend zu durchbrechen, um mit dem Arm hineinzulangen,

also den Inhalt unbekümmert um das Schloſs herausnehmen zu können.

Vielleicht findet sich für mich einmal die nöthige Muſse, um diese Gegenstände zu

einer technologischen Studie über das Einbrechen zu verwenden.

Tafeln