| Titel: | E. Froitzheim's Federpochwerk. |

| Fundstelle: | Band 231, Jahrgang 1879, S. 319 |

| Download: | XML |

E. Froitzheim's Federpochwerk.

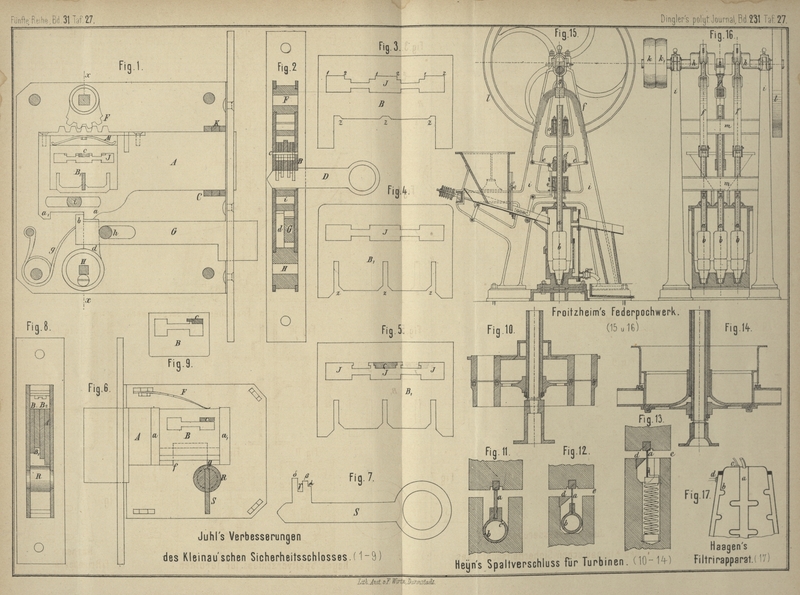

Mit Abbildungen auf Tafel 27.

Froitzheim's Federpochwerk.

Um denjenigen Mängeln abzuhelfen, welche der am meisten üblichen Construction der

Pochwerke anhaften und welche vor Allem darin bestehen, daſs die die Stempel

anhebende Welle seitlich liegt, somit sie beim Anholen, selbst auch dann, wenn das

Erfassen in einem Schlitz des Stempels erfolgt, an sich heranzuziehen, also schräg

zu stellen bestrebt ist, daſs demnach die Stempelleitung in Folge der Reibung

bedeutender Abnutzung unterliegt, daſs dadurch aber der Wirkungsgrad beträchtlich

herabgezogen wird, daſs endlich das Anholen der Stempel mittels Daumens und

Heblinges eine sehr beträchtliche Abnutzung dieser beiden Theile ergibt, hat E. Froitzheim in Köln (*D. R. P.

Nr. 497 vom 5. Juli 1877) eine Construction in Vorschlag gebracht, welche nicht

allein alle diese Uebelstände bedeutend vermindern, sondern auſserdem auch die

Möglichkeit einer gröſseren Anzahl Anhübe in gleicher Zeit bieten und endlich

bewirken soll, daſs der fallende Stempel zwar das auf der Pochsohle liegende

Haufwerk mit voller Wucht treffe, dagegen auf die von Haufwerk freie Pochsohle mit

geringerem Momente aufschlage.

Die Einrichtung des Pochwerkes ist aus Fig. 15 und

16 Taf. 27 zu ersehen. Ueber die Stempel a,

die mit den Pochschuhen b auf gewöhnliche Art verbunden

sind, wird der Kreuzkopf c aufgeschoben, mittels des

Keiles d festgekeilt und in dem Maſse, als sich die

Pochschuhe unten abnutzen, hinauf gerückt. Der Kreuzkopf hat an jeder Seite Oesen,

in welche die Schwingen e eingelegt sind; ebenso hat

die Feder an ihrem unteren Ende Oesen, welche die anderen Enden der Schwingen e erfassen. Die parabolisch gekrümmte Feder f besteht aus 8 Blättern und ist als Körper von

gleicher Festigkeit construirt. Dieselbe wird durch die viereckige Oeffnung der

Kurbelstange g durchgesteckt und dort festgekeilt;

letztere erhält ihre Bewegung von der Kurbelwelle h,

welche in den Ständern i gelagert ist, auf der einen

Seite die lose und feste Rimenscheibe k, k1 und auf der anderen Seite ein Schwungrad l trägt. Zur Führung der Pochstempel dienen die

guſseisernen Laden m, welche auf die Querriegel der

Ständer i aufgeschraubt sind. In diesen Laden sind

Lager aus hartem Holze eingelegt, welche durch Keile o

mittels Schrauben an die Stempelschäfte Angedrückt werden.

Die Wirkungsweise dieses vom Federhammer her bekannten Bewegungsmechanismus ist klar.

Sobald die Kurbelwelle in Drehung versetzt wird, gerathen die Pochschuhe in auf und

ab schwingende Bewegung und bewirken durch ihr Aufschlagen auf das Pochgut dessen

Zerkleinerung. Die Feder ist derart anzuspannen, daſs, wenn der Stempel beim

tiefsten Stande in Ruhe ist, zwischen Pochschuh und Pochsohle noch ein Spielraum von

5cm verbleibt. Ist dann weniger oder gar kein

Material vorhanden, so nimmt die Geschwindigkeit des Pochschuhs von der Zeit an ab

und wird auf die Pochsohle nur leise aufstoſsen.

Was die Leistung bezieh. die Zahl und Heftigkeit der Schläge anbetrifft, so ist man

hier an fast gar nichts gebunden und kann das Federpochwerk bei derselben Hubhöhe und derselben

Fallgeschwindigkeit, wie beim gewöhnlichen Pochwerk, 130 bis 150 Hübe in der Minute

verrichten, da hier die Zeit zum Fallen gleich der Hälfte der ganzen Hubzeit ist,

während beim gewöhnlichen Pochwerk die Zeit zum Fallen nicht ¼ der ganzen Hubdauer

beträgt, und zwar wächst mit der Anzahl der Schläge auch deren Stärke. Man kann die

Zahl der Hübe überhaupt so weit vergröſsern, als das Austragen des Klargepochten

noch regelmäſsig vor sich geht.

Das beschriebene Federpochwerk wird durch Civilingenieur M.

Neuerburg in Köln vertreten.

Tafeln