| Titel: | L. Löbel's Jacquardgetriebe für mechanische Kettenwirkstühle. |

| Autor: | G. W. |

| Fundstelle: | Band 231, Jahrgang 1879, S. 323 |

| Download: | XML |

L. Löbel's Jacquardgetriebe für mechanische

Kettenwirkstühle.

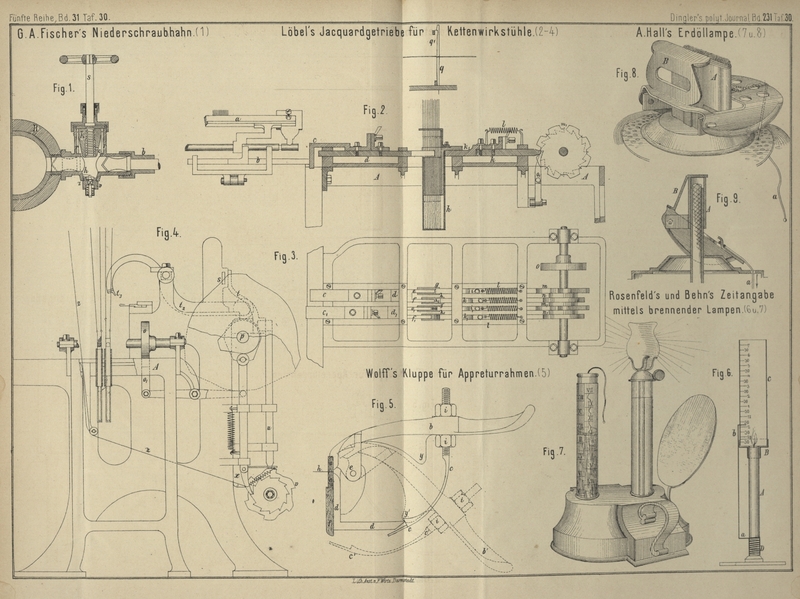

Mit Abbildungen auf Tafel 30.

Löbel's Jacquardgetriebe für mechanische

Kettenwirkstühle.

Für die seitliche Bewegung der Kettenmaschinen am mechanischen Stuhle gab es bisher

nur eine Vorrichtung: „die Selbstgetriebe, unter Verwendung von Musterketten oder

Musterrädern, sogen. Schneidrädern“, Welche in wenig von einander

abweichenden Ausführungen vorkamen. Bei denselben wird jede Kettenmaschine durch

eine Feder an den Umfang einer Stufenscheibe (Muster- oder Schneidrad) oder auch an

eine mit Knöpfen besetzte Kette angedrückt und durch die Stufen während der Drehung

der Scheibe nach links oder rechts verschoben, je nach der Reihenfolge der Stufen

oder Knöpfe. Da nun der Umfang des Muster- oder Schneidrades so viele Stufen oder

Absätze erhalten muſs, als Stellungen der Maschine im Verlaufe eines Musters

vorkommen, so richtet sich die Gröſse eines Schneidrades nach der des Musterumfanges

und wird für manche Fälle auſserordentlich bedeutend. Nun ist es aber nicht bequem

und auch nicht billig, sehr groſse Schneidräder, von z.B. 1m Durchmesser, wie solche schon vorgekommen sind,

zu verwenden, und daher schreibt sich das Bestreben, dieselben überhaupt durch

andere Mittel zu ersetzen. Die vorliegende Einrichtung von L. Löbel in Limbach (*D. R. P. Nr. 524 vom 21. Juli

1877) thut dies durch Verwendung einer gewöhnlichen Jacquardmaschine, wie sie in der

Weberei gebraucht wird, am mechanischen Kettenstuhle (Fig. 2 bis

4 Taf. 30).

Die Kettenmaschine a (Fig. 2)

stöſst mit ihrem Schieber b nicht mehr direct an das

Schneidrad, sondern zunächst an einen Schieber cd. In

Fig. 3 ist die Vorrichtung für einen Stuhl mit zwei Kettenmaschinen

angegeben, welche durch Federn an cd und c1

d1 angedrückt werden.

Am anderen Ende ist der Schieber cd gegabelt und reicht

mit den Armen e, f in die kastenförmigen Enden g, h zweier weiteren Schieber i, k, welche nun endlich an die Stufen- oder Schneidräder m, n treffen. Besondere Federn l ziehen diese letzten Riegel i, k immer

zurück an die Erhöhungen oder in die Vertiefungen von m,

n, auch wenn der Maschinenzug nicht in dem Sinne wirken sollte. Dieselben

Schneidräder m, n werden für alle Muster verwendet; die

Höhe ihrer Stufen ist überall dieselbe und passend gleich 5 Nadeltheilungen gefunden

worden; sie werden durch Klinkrad o und Klinke o1 von der Hauptwelle

des Stuhles umgedreht und stehen um eine Stufe versetzt gegen einander, so daſs z.B.

i auf eine Erhöhung von m und k in eine Vertiefung von n trifft. Wenn nun die Arme e,

f immer bis an die Rückwände von g, h

reichten, so würde die Kettenmaschine bei der Drehung von m,

n z.B. durch i von einer Erhöhung auf m herab gehen, also nach rechts rücken, gleichzeitig

aber auch durch k auf eine Erhöhung von n steigen, also nach links fortrücken und folglich gar

keine Seitenverschiebung erleiden.

Die Kästchen g, h sind indeſs nach unten verlängert und

jedes enthält eine Anzahl von Stahlplatten je von der Stärke einer Nadeltheilung.

Ferner wird jede Platte durch eine Feder nach unten gezogen und ist durch eine

Schnur nach oben mit einer Platine q der

Jacquardmaschine verbunden. Die Verschiebung der Platinen und ihr Heben durch die

Messer q1 erfolgt in

der gewöhnlichen Weise; jede gehobene Platine q zieht

eine Platte in den oberen Kastentheil g oder h, welche zwischen die Rückwand dieses Kastens und den

Arm e oder f sich

einstellt und dadurch eine weitere Verschiebung der Maschine veranlaſst. Liegt nun

z.B. das Ende e an der Wand g, so ist, bei einer Stufenhöhe m1 = 5 Nadeltheilungen, der Raum zwischen dem Ende

von f und der Wand h, also

h5 = 5

Nadeltheilungen groſs. Zieht die Jacquardmaschine in diesen Raum vielleicht drei

Platten hinauf, so wird der Schieber k, bei der

nächsten Drehung von m, n, die Kettenmaschine durch f um drei Nadeln weiter nach links schieben, als dies

sonst ohne die drei Platten geschehen wäre. In dieser Stellung beträgt ferner der

Zwischenraum zwischen dem Ende von e und der Wand g nun 5 + 3 = 8 Nadeltheilungen; zieht die

Jacquardmaschine in denselben vielleicht zwei Platten hinauf, so treibt während der

nächsten Drehung ige die Kettenmaschine um 2 Nadeln

weiter nach links, als es ohne die Platten geschehen würde, d.h. um eine Nadel

weniger weit nach links, als vorher h, f es gethan

haben; folglich rückt hierdurch die Kettenmaschine um eine Nadel nach rechts. Je

nach der Differenz der Plattenzahlen in g und h

wird nun weiter die Seitenverschiebung beliebig nach rechts oder links erfolgen und

in beliebiger Ausdehnung fortgesetzt werden können, wenn nur ein genügender Vorrath

von Platten vorhanden ist.

Die Karten der Jacquardmaschine sind dem Muster entsprechend zu durchlochen, und jede

neue Legung oder jedes Muster erfordert einen besonderen Satz von Karten.

Zur Regulirung der Pressenbewegung am Stuhle für Herstellung vieler blinder Legungen

(das Umwickeln der Nadeln zu plüschähnlicher Waare) dient die Jacquardmaschine

gleichzeitig in der Weise mit, daſs sie mit einer Platine und einem Faden z (Fig. 4) eine

Klinke x entweder in das Klinkrad w eingreifen läſst, oder von ihm abzieht. Die Klinke

x dreht mit w zugleich

die Hubscheibe v, durch welche ein Arm u entweder gehoben oder gesenkt wird. Der Stab u ist mit dem Winkelhebel t verbunden, welcher die Schiene s

verschiebt, und letztere endlich führt die Rollen der Pressenhebel t2

t3 entweder an ihre

Hubscheiben p (Fig. 4),

oder von denselben hinwegt.

G. W.

Tafeln