| Titel: | Neuerungen an Ringspindeln. |

| Autor: | A. Lüdicke |

| Fundstelle: | Band 231, Jahrgang 1879, S. 416 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Ringspindeln.

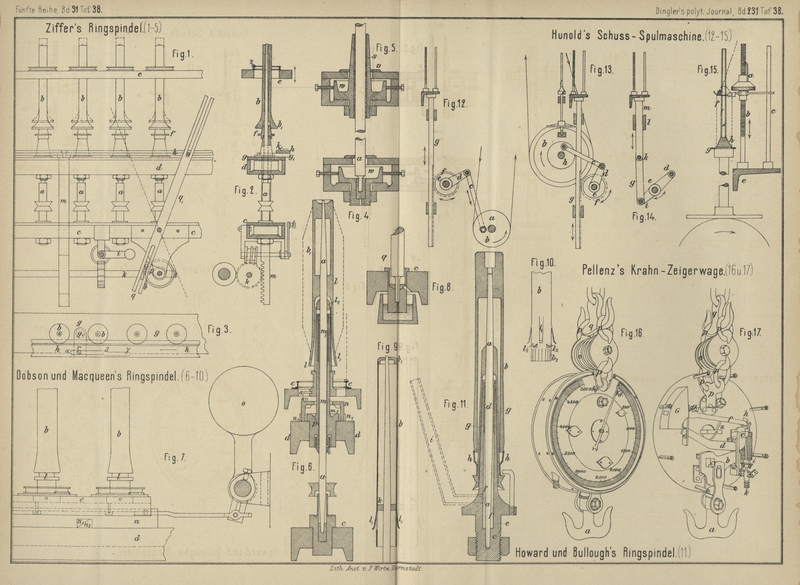

Mit Abbildungen auf Tafel 38.

Lüdicke, über Neuerungen an Ringspindeln.

Die letzten Monate haben einige hervorragende Verbesserungen an Ringspindeln

gebracht, welche die Aufmerksamkeit der betreffenden technischen Kreise mit Recht

beanspruchen dürfen. Die Zeit, welche der Ringspindel auch in Deutschland ein

groſses Arbeitsfeld zuweisen wird, scheint mir nicht allzufern in Anbetracht der

Vortheile, welche die verbesserten Constructionen gewähren.

Die Spindeln der Ringbänke besitzen eine geringere Masse, als die Flügelspindeln der

Water-Spinnmaschinen, und diese gleichförmiger vertheilt. Daraus geht hervor, daſs

der Arbeitsverbrauch für die Ringbänke kleiner ist, daſs die Spindeln – selbst bei

gröſserer Geschwindigkeit – ruhigerlaufen und daſs die Abnutzung geringer ist.Es sei gestattet, einige Versuchsresultate, welche Evan Leigh in seinem Werke: „The Science of modern Cotton Spinning“ angibt, hier

anzuführen:Kraftbedarf für eine Spindel in Pferdestärken zu 75mk.MaschinengattungGarn-Nr.(engl.)Spindelumdrehungen in 1 Minute2000300040005000600070008000Drosselspinnmaschine, schwere Flügelspindel130,00490,00940,01530,0226–––Ringbank, gewöhnl. Spindel130,00510,00520,00760,01040,0135–– „ Sawyer-Spindel130,00200,00340,00490,00670,00870,0109–Mule, Sharpe und Roberts130,00210,0048–––––Drossel, leichte Flügelspind.30–0,00690,0109––––Ringbank, Gewöhnl. Spindel300,00290,00480,00690,00930,0120–– „ Sawyer-Spindel300,00190,00310,00450,00600,00770,00950,0144Mule300,00180,00320,0049––––Bei den Umdrehungszahlen der Mulespindeln ist zu bemerken, daſs diese in

Wirklichkeit weit höher liegen. Die Zahlen der Tabelle geben an, wieviel

Umdrehungen die Spindeln in der Minute vollführen würden, wenn das

Drahtgeben während der ganzen Arbeitszeit gleichmäſsig erfolgte. Erfordert

das Aufwinden – nach Leigh – 0,3 der totalen

Arbeitszeit der Mulemaschine, so ist die Zahl der Spindeldrehungen in einer

Minute während der Wagenausfahrt mit 0,7 zu multipliciren, um die für die

Tabelle maſsgebende Zahl zu erhalten. Hierzu tritt noch die

Möglichkeit, auf Ringbänken höhere Nummern spinnen und den Draht auf ein geringeres

Maſs beschränken zu können. Die älteren Anordnungen der Ringspindeln zeigten aber

mancherlei Uebelstände. Namentlich war die Zeit der Stillstände der Maschine behufs

Auswechselns der Spulen eine verhältniſsmäſsig groſse. Beim Abreiſsen des Fadens vor

dem Abziehen der vollen Spule schnappt derselbe leicht aus dem Läufer heraus; die

Wiedereinführung kostet Zeit. Ferner müssen die Fäden mit den leeren Spulen

verbunden werden. Auf diese Punkte, welche bezüglich der Lieferung an Garn sehr

wesentlich sind, haben gegenwärtig die Constructeure ihr Augenmerk gerichtet und

versucht, die Spindeln so anzuordnen, daſs ein Verknüpfen des Fadens mit der leeren

Spule durch den Arbeiter nicht mehr nothwendig wird. Gleichzeitig ist der Lagerung

die gröſste Aufmerksamkeit geschenkt worden, um eine Steigerung der Umdrehungszahlen

möglich zu machen; endlich hat man Vorkehrungen getroffen, um ein Beschmutzen der

Fäden durch Oel nach Möglichkeit zu verhüten.

Zunächst sei eine Construction besprochen, welche als die weitgehendste bezeichnet

werden muſs insofern, als sie die Thätigkeit der die Maschine bedienenden Person auf

das geringste Maſs beschränkt; dieselbe ist von F. H.

Ziffer in Manchester für England unter Nr. 1507 vom 16. April 1878 ab

patentirt. Die Fig. 1 bis

5 Taf. 38 geben verschiedene Ansichten und Einzelheiten dieser Ringbank.

Es bezeichne a die stählernen Spindeln, b die Spulen, c die

Fuſslagerschiene, d die Halslagerschiene und e die Ringbank. Die Spulen werden mit der Spindel verbunden durch

Aufschieben auf die Büchse f. Sind die Spulen gefüllt,

so senkt sich die Ringbank so weit, daſs einige Windungen des Fadens auf die Büchse

f auflaufen. Hierauf wird die Maschine ausgerückt

und die Spindeln kommen zur Ruhe. Hebt man jetzt die Ringbank e, so ist der vom Fadenführer auslaufende und durch den

Läufer z gehende Faden an der Spindel angeknüpft. Vor

Entfernung der Spule ist das Fadenstück zwischen derselben und der Büchse f ahzureiſsen; dies geschieht auf folgende Weise. Auf

der Deckplatte g der Halslagerschiene ruhen Arme g1 , welche die Schiene

h (vgl. Fig. 3)

tragen; die Arme g1,

sind auf den unten verzahnten Stangen m befestigt und

können durch Handkurbel i gehoben werden. Die

horizontale Welle k, welche durch die Handkurbel

zunächst in Drehung versetzt wird, treibt durch Kegelräder die Kurbel p; letztere veranlagst die Schwingung des zweiarmigen

Hebels qq1 in die

punktirte Lage Fig. 1,

wodurch die Schiene h ebenfalls verschoben wird. h erhält auf g1 Führung durch Schrauben r (Fig. 3), die

durch Schlitze αβγ treten. Die Form dieses Schlitzes

bedingt, daſs die Schiene h der Spindelreihe genähert

wird; doch geschieht dies erst, nachdem g und h so hoch gehoben worden, daſs durch h die Spulen b von den

Büchsen f abgehoben sind und leicht drehbar auf den

Spindeln sitzen. Bei dem Eintreten der Schrauben r in

den Theil βy des Führungsschlitzes legt sich die Leiste

h1 der Schiene h gegen den Spulenrand b1 fest an und dies veranlaſst, da h noch weiter nach links bewegt wird, eine geringe

Drehung der Spulen, welche genügt, um den Faden zwischen Spule und Büchse f abzureiſsen. Ist die Schiene h in die Lage Fig. 3

zurückgeführt und sind leere Spulen aufgesteckt, so hat man nur nöthig, die Maschine

einzurücken, und sogleich beginnt ohne weiteres Zuthun die Bewickelung der Spulen

wieder, denn der Faden läuft von f aus sofort bis zur

Höhe der Ringbank hinauf. Die auf die Büchse f

aufgelegten Windungen müssen, nachdem sich der Faden auf der Spule befestigt hat,

während des Ganges entfernt werden.

Diese Anordnung – die einfachste der vier in der Patentschrift gegebenen – erregt

doch mancherlei Zweifel bezüglich ihrer praktischen Brauchbarkeit. Ob auf diese

Weise jederzeit alle Fäden abgeriſsen werden, erscheint

sehr fraglich. Eine im Durchmesser nur wenig zu kleine oder am Rande etwas

ausgesprungene Spule wird durch die Schiene h nicht

gedreht; eine etwas zu starke Spule kann leicht zu einer Verbiegung der Spindel

führen, da die Schiene h nur einseitig anpreſst. Dieser

letzte Umstand hat Ziffer auch veranlaſst, bei einer

zweiten Anordnung an jeder Seite der Spindeln eine Schiene h anzubringen, so daſs die Spulen an zwei im Durchmesser gegenüber

liegenden Punkten gefaſst werden.

Bei den weiteren Ausführungen Ziffer's geschieht das

Heben der Schiene h durch die nach der Befestigung der

Fäden an den Büchsen f

nach oben gehende

Ringbank. Diese wird mit h selbstthätig gekuppelt und

nimmt h so lange mit empor, bis die Spulen gelüftet und

die Fäden auf die oben angegebene Weise gebrochen sind. Dann fällt die Schiene h herab und alle Theile stellen sich wieder in die

Anfangslage ein. Um alle diese Bewegungen zu vollziehen, ist, wie leicht

begreiflich, ein complicirter Hebelapparat nöthig. Unwillkürlich erhebt sich da die

Frage: Ist man nicht in dem Bestreben, alle Arbeiten von der Maschine ausführen zu

lassen und die Stillstände nach Möglichkeit zu vermindern, auf Kosten der

Einfachheit und der Sicherheit des Betriebes etwas zu weit gegangen?

Die Fig. 4 und 5 stellen

Ziffer's Fuſs- und Halslager der Spindel dar. Bei

beiden sind Oelnäpfchen w angebracht und diese gut

gegen Staub geschützt. Das Halslagerrohr s (Fig.

5) ragt, wie Fig. 2

zeigt, in die Büchse f hinein und ist dadurch auch von

oben her der Eintritt von Staub erschwert. Die Patentzeichnung läſst nicht erkennen,

ob der Deckring v eine Oelrinne und Durchbohrungen

besitzt, welche das an s herabflieſsende Oel wieder

nach w zurückführen. Dies wäre in Bezug auf Reinhaltung

der Halslagerschiene wünschenswerth; andererseits kann aber durch das Zurückflieſsen

das Oel in w leicht verunreinigt werden.

Die Ringspindel von C. A. Dobson und J. Macqueen in

Bolton (*D. R. P. Nr. 2419 vom 1. Februar 1878) ist in Fig. 6 bis

10 Taf. 38 dargestellt; wie oben bezeichnet a die Spindel, b die Spule, c die Fuſslagerschiene, d

die Halslagerschiene, e die Ringbank. Letztere befindet

sich nach der Zeichnung in tiefster Stellung; es legen sich, um den Faden an der

Spindel zu befestigen, einige Windungen auf die Büchse l auf; diese ist durch das Rohr l1 mit dem Bunde l2 verbunden welcher gegenwärtig auf der Spindel

festsitzt, wodurch l gezwungen wird, an der Drehung

Theil zu nehmen. Wird dagegen die Büchse l etwas

gehoben, so ist die Kupplung zwischen l2 und a unterbrochen.

Ist der Faden auf der Büchse l befestigt, so rückt man

die Spindeln aus und hebt die Ringbank auf; nunmehr werden die Spulen mit einer

drehenden Bewegung abgezogen, wobei das Fadenstück zwischen Spule und Büchse l durchreiſst. Sind leere Spulen aufgesteckt, so rückt

man die Maschine ein und das Aufwinden beginnt sofort wieder, ohne daſs man nöthig

hätte, den Faden vorher anzuknüpfen. Glaubt man, daſs der Faden auf der Spule

genügend befestigt ist, so löst man die Kupplung zwischen l2 und a mit

Hilfe der Schiene n. Diese hat, wie Fig. 7

zeigt, seitlich keilförmige Ansätze n1, welche auf keilförmigen Vorsprüngen n2 der Halslagerschiene

aufruhen. Zieht man n mittels des Gewichtshebels o nach rechts, so muſs dieselbe aufsteigen, stöſst

gegen die Büchse l und hebt diese und somit auch l2 auf. Damit die

Büchsen l während des Spinnens sicher in Ruhe bleiben,

legt sich ein daran

angebrachter Stift s1

gegen den auf n befestigten Stift s an. Der Stillstand von l

während des Spinnens ermöglicht dem Arbeiter das Abnehmen der aufgelegten

Garnwindungen und vermindert den Kraftbedarf.

Die Lagerung der Spindel ist eine gute; das Halslager ist sehr lang und tritt wie bei

der Sawyer'schen Spindel tief in die Spule ein, wodurch

diese leichter wird und die Spindel einen ruhigeren Gang erhält. Die Spindel trägt

ein Oelnäpfchen i; von diesem aus steigt das Oel durch

Haarröhrchenanziehung in die Höhe, oder es wird durch eine schraubengangförmige Nuth

im Halslagerrohr m und Lagerbüchse m1 nach oben geschafft.

Flieſst oben Oel über, so läuft es am Rohr m zurück,

wird in einer Rinne m2

gesammelt und gelangt durch einen Kanal p wieder nach

der Spindel. Der Eintritt von Staub zum Halslager ist unten dadurch verhindert, daſs

das Näpfchen i in das Halslagerrohr eintritt und fast

dicht ansteht, oben aber durch das Rohr l1, und den Mitnehmer l2. Das Rohr l verhindert auch die Beschmutzung des Ringes und Läufers durch am Rohr

m niederlaufendes Oel. Fig. 8 zeigt

eine gut bewährte Ausführung des Spurlagers für die Spindel. Fig. 9 und

10 Taf. 38 stellen eine andere Form der Spulen dar. Dieselben bestehen

aus einem Blechröhrchen b mit eingelöthetem Deckel b1. Die Befestigung auf

der Spindel erfolgt durch diesen und den mit der Spindel a verbundenen Ring k. Die Spule trägt bei l1 federnde Zungen zum

Halten der Papierröhre. Ist die Spule gefüllt, so wird die Ringbank so weit gesenkt,

daſs der Faden auf den untersten schwach geriffelten Theil b2 der Blechspule aufläuft und sich dort

befestigt. Die Riffelung soll nur das Abnehmen des Garnes erleichtern. Bei dem

Abziehen des Kötzers fängt sich der Faden in den Haken l2 und wird durch diese abgebrochen.

Die Ringspindel von Howard und Bullough in Accrington

(Fig. 11 Taf. 38) ist aus der Spindel von Rabbeth

und Atwood hervorgegangen. Das Fuſslager c und

Halslager d sind in einem

Stück e angebracht und der Hohlraum f ist mit Oel gefüllt. Auf der Spindel a sitzt die Glocke g fest,

welche mit dem Schnurwürtel zusammengegossen ist und den Becher h trägt. Letzterer dient dazu, die Holzspule

festzuhalten und zu centriren, sowie das Auswechseln der Spulen zu erleichtern.

Zieht man die gefüllte Spule von der Spindel ab, so wickelt sich das Fadenstück

zwischen Spule und Läufer in steil ansteigenden Windungen um die Glocke g herum. Bei dem Aufstecken der leeren Spule wird der

Faden in den Becher hinuntergedrückt und festgeklemmt.

Die Lagerung der Spindel ist eine gute, die Schmierung dagegen nicht so vollkommen

wie bei der Rabbeth-Spindel. Bei dieser ist seitlich – wie die Punktirung in Fig.

11 angibt – ein Oelbehälter i angebracht,

welcher den Stand des Oeles erkennen und während des Ganges reguliren läſst. Wird i gefüllt gehalten, so dringt das Oel mit Sicherheit in

das Halslager ein, während bei der Spindel von Howard und

Bullough dasselbe leicht trocken werden kann. Schutz gegen Verschmutzen des

Oeles ist bei beiden Fällen ausreichend gegeben.

Beachtung verdient bei Ringbänken noch die Anbringung der Fadenführerschiene. Die

Fadenführer liegen so dicht über den Spulen, daſs ein Auswechseln der Spulen ohne

weiteres nicht ausführbar ist. Man muſs den dazu nöthigen Raum erst schaffen,

entweder durch Seitwärtsschieben oder Aufklappen der Fadenführerschiene. Die

letztere Ausführung muſs als die bessere bezeichnet werden, weil sie die Fadenführer

ganz auſser Bereich der Spulen bringt, dadurch vor Verbiegen schützt und auch den

Raum über der Spindelreihe völlig frei macht. In jedem Falle muſs es wünschenswerth

sein, jeden einzelnen Fadenführer aufklappen zu können, um Störungen an einer

Spindel während des Ganges der Maschine beseitigen zu können.

Ziffer läſst auch das Aufklappen der Fadenführerschiene

durch die Maschine selbst besorgen. Die Schiene h (Fig.

2 Taf. 38) trägt eine Stange, welche bei dem Aufsteigen von h die Fadenführerschiene aufklappt. Dieselbe Bewegung

wird ferner benutzt, um die Einzugscylinder des Streckwerkes zu bremsen und

schneller still zu stellen.

A.

Lüdicke.

Tafeln