| Titel: | Elektrische Lampe von S. Marcus und B. Egger in Wien. |

| Fundstelle: | Band 231, Jahrgang 1879, S. 423 |

| Download: | XML |

Elektrische Lampe von S. Marcus und B. Egger in Wien.

Mit Abbildungen auf Tafel 39.

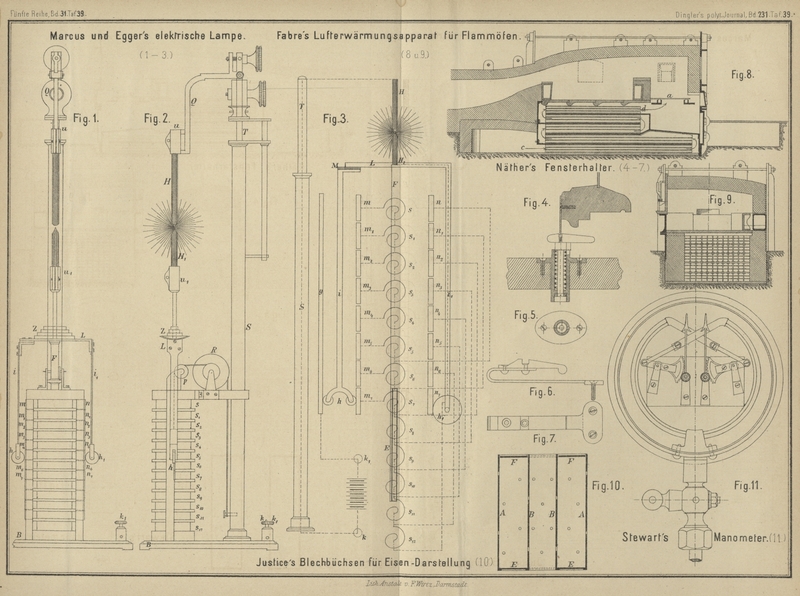

Marcus und Egger's elektrische Lampe.

Die in Fig. 1 bis 3 Taf. 39

dargestellte Lampe beruht auf der Wirkung der elektrischen Spiralanziehung und ist

die erste, welche dieses Princip für die Construction elektrischer Lichtregulatoren

in höchst einfacher Weise zur gebührenden Geltung bringt. Den vielen Vorzügen,

welche dieses Princip anderen gegenüber bietet, stellte sich bisher als

Hauptschwierigkeit der Umstand entgegen, daſs der Weg, welchen ein in eine Spirale

hineingezogener Eisenkern zurückgelegt, relativ sehr kurz ist und insbesondere, daſs

die Kraft, welche bei seiner fortschreitenden Bewegung auf ihn einwirkt, von

ungleicher Intensität ist; dies veranlaſste bei früheren Constructionen elektrischer

Lampen, welche nicht blos für kurze Zeit (z.B. bei Schul versuchen), sondern für

praktische Zwecke dienen sollten, die eine lange Brenndauer (z.B. für

Hafenbeleuchtung u. dgl.) erheischten, einen Uebertragungsmechanismus anzubringen,

dem die Aufgabe zufiel, auch verhältniſsmäſsig lange Kohlenspitzen, deren Maſs weit

über das des Weges, welchen der Eisenkern in der Spirale zurücklegt, hinausreicht,

möglichst gleichförmig nachzuschieben.

Solche Mechanismen, welche meist aus Zahnrädern, Zahnstangen, Federn, Hebeln u. dgl.

zusammengesetzt sind, veranlassen wegen ihrer Complication nicht selten plötzliche

Störungen, welche Jedem, der sich mit der elektrischen Beleuchtung befaſst hat,

bekannt sind; um diese zu vermeiden, ist bei der von S.

Marcus und B. Egger in Wien (*D. R. P. Nr. 304

vom 12. Juli 1877) angegebenen Lampe von einem solchen Uebertragungsmechanismus ganz

abgesehen worden und die Regulirung der Kohlenspitzen, gleichviel ob kurze oder

lange Stücke zur Verwendung kommen, direct durch die Spiralanziehung

bewerkstelligt.

Wie die schematische Figur 3

veranschaulicht, ist die Spirale derartig construirt, daſs sie stets mit dem Maximum

ihrer Kraftleistung auf den Eisenkern einwirkt, und daſs der Weg, welchen derselbe

zurücklegen soll, beliebig lang sein kann. Sie besteht aus einer gröſseren Anzahl

selbstständiger Spiralen von geringer Höhe, welche sämmtlich hinter einander zu

einer einzigen Spirale sich verbinden; auſserdem sind beide Enden jeder der

kleineren Spiralen mit kleinen Metallschienen m bis m7 und n1 bis n7 verbunden, welche an

den beiden aus Kautschuk oder sonst einem isolirenden Material gefertigten Stäben

o und o1 geschraubt sind.

Die Einleitung des elektrischen Stromes in die Spirale, sowie dessen Austritt,

geschieht mittels der an federnden Metallstreifen i und

i1, angebrachten

Contactrollen h und h1, welche auf den kleinen Schienen nur sechs kleine

Spiralenabtheilungen s in sich schlieſsen; somit nimmt

der Strom nur durch diese sechs und nicht durch sämmtliche Windungen seinen Weg. In

dem Maſse, als die Contactrollen nach aufwärts oder abwärts gleiten, schlieſsen sie

auf der einen Seite neue kleine Spiralenabtheilungen in den Stromkreis ein, während

gleichzeitig auf der anderen Seite früher in demselben befindliche ausgeschaltet

werden.

Der Eisenkern E (Fig. 3),

welcher durch die Stange F und das metallene Querstück

L mit dem Metallstreifen i,

i' verbunden ist, hat zu den vom Strome durchlaufenen Spiralenabtheilungen

eine solche Stellung, daſs er mit voller Intensität in dieselben hineingezogen wird

(er ragt nämlich ungefähr ⅓ über dieselben hinaus), und da das gegenseitige

Verhältniſs von Eisenkern und wirksamer Spiralenabtheilung in Folge der mit dem

Eisenkern parallel laufenden Contactrollen sich nicht ändert, so legt der Eisenkern

seinen ganzen Weg unter gleicher Krafteinwirkung zurück.

Eine weitere Eigenartigkeit liegt in der Anwendung der Doppelnuthrolle R (Fig. 2).

Dieselbe hat den Zweck, die durch das Abbrennen bedingte Nachschiebung der oberen

Kohle, welche sich zu der unteren wie zwei zu eins verhalten soll, zu vermitteln.

Dies zu erreichen, ist die Rolle R mit zwei Nuthen

versehen, deren Durchmesser sich wie 2 zu 1 verhalten; in jeder derselben ist an

einem Punkte ein dünnes Stahlband befestigt. Das Stahlband, welches in der Nuth von

kleinerem Umfange geführt wird, ist über die kleine Gleitrolle p nach abwärts gebogen und mit dem Eisenkern E verbunden, während das zweite Stahlband die im hohlen

Ständer S frei bewegliche Stange T an einem Zapfen trägt. Es ist klar, daſs jede

Bewegung des Eisenkernes nach aufwärts oder abwärts stets die entgegengesetzte

Bewegung der Stange T zur Folge hat, und zwar

entsprechend den ungleichen Durchmessern der Nuthen im Verhältniſs von 2 zu 1; da

nun das untere Kohlenstäbchen mittels der Klemme u1 mit dem Eisenkern und das obere mittels der an dem

Querarm Q befindlichen Klemme u mit der Stange T

verbunden ist, so

erhalten auch die Kohlenspitzen die für die Regulirung erforderliche Bewegung.

Die Gewichtsstücke Z dienen theils zur Entlastung der

beiden Kohlenspitzen sammt deren Träger, theils und insbesondere aber dazu, die

beiden Kohlenspitzen in einen der jeweiligen Stromstärke entsprechend günstigen

Abstand von einander einzustellen; durch Auflegen oder Hinwegnehmen von flachen

Gewichtchen läſst sich derselbe empirisch leicht ermitteln.

Um die Lampe in Thätigkeit zu setzen, wird die Stange T

durch Auflage von Gewichtchen auf die Schale des Querstückes L in eine solche Gleichgewichtslage mit dem in der Spirale spielenden

Eisenkerne gebracht, daſs sich die Kohlenspitzen leicht berühren. Dann schraubt man

in die Klemmen k und k1 die Polenenden eines kräftigen elektrischen

Stromgebers. Der Strom nimmt nun bei der in Fig. 3

veranschaulichten Stellung des Eisenkernes E

folgendermaſsen seinen Weg: Von der Klemme k1 durch den Ständer S

und Stange T zu den beiden Kohlenspitzen H, H1 von hier zu dem

federnden Metallstreifen i1 (da die Isolirung M den Durchgang desselben

zum zweiten Metallstreifen i verhindert), weiter durch

die Contactrolle h in die von den kleinen Schienen m7, n1 eingeschlossenen sechs Spiralen s12 bis s7 und gelangt endlich

durch die zweite Contactrolle h in die Schiene y, welche isolirt neben den kleinen Schienen n bis n7 angeschraubt ist, zurück zu der Klemme k bezieh. zum zweiten Pole der Elektricitätsquelle.

Der Durchgang des Stromes durch die Spiralen hat nun, wie oben beschrieben, zur

Folge, daſs der Eisenkern etwas nach abwärts in dieselben hineingezogen wird; damit

entfernen sich gleichzeitig die Kohlenspitzen ein wenig von einander und der

elektrische Lichtbogen gelangt an der Unterbrechungsstelle zur Erscheinung. Da nun

mit der Zunahme der Stromintensität der Eisenkern kräftiger nach abwärts gezogen

wird, wodurch der Abstand zwischen den Spitzen sich vergröſsert, und andernfalls

beim Sinken der Stromstärke durch das Ueberwiegen der Gewichtsbelastung Z dieselbe verringert wird, so ergibt sich hieraus die

vollkommene selbstthätige Regulirung der Lampe.

Die Hauptvorzüge dieser Lampe lassen sich in folgenden Punkten

zusammenfassen: 1) Einfachheit der Construction. 2) Verläſslichkeit ihrer Function.

3) Daſs sie in Folge ihrer geringen Reibungsmomente auf jede Stromveränderung sofort

reagirt. 4) Daſs die Regulirung nicht wie bei Zahnrädern ruckweise, sondern stetig

vor sich geht, in Folge dessen 5) das Licht nicht mit zuckender, sondern mit ruhiger

Flamme brennt und endlich, was sich bei einer guten Lampe von selbst versteht, 6)

daſs der Lichtpunkt relativ zu einem an der Lampe anzubringenden Hohlspiegel

unveränderlich bleibt.

Diese Vorzüge eignen diese Lampe u.a. besonders zu Signal- und Beleuchtungszwecken

für Eisenbahnzüge, da selbst Stöſse und Erschütterungen die Lampe nicht in ihrer

Function beirren.

Tafeln