| Titel: | Mittheilungen von der Weltausstellung in Paris 1878. |

| Autor: | S–l. |

| Fundstelle: | Band 231, Jahrgang 1879, S. 481 |

| Download: | XML |

Mittheilungen von der Weltausstellung in

Paris 1878.

(Fortsetzung von S. 405 dieses

Bandes.)

Mittheilungen von der Weltausstellung in Paris 1878.

Dampfkessel auf der Ausstellung

(Tafel 34 und

35).

(Schluſs von S. 405 dieses Bandes.)

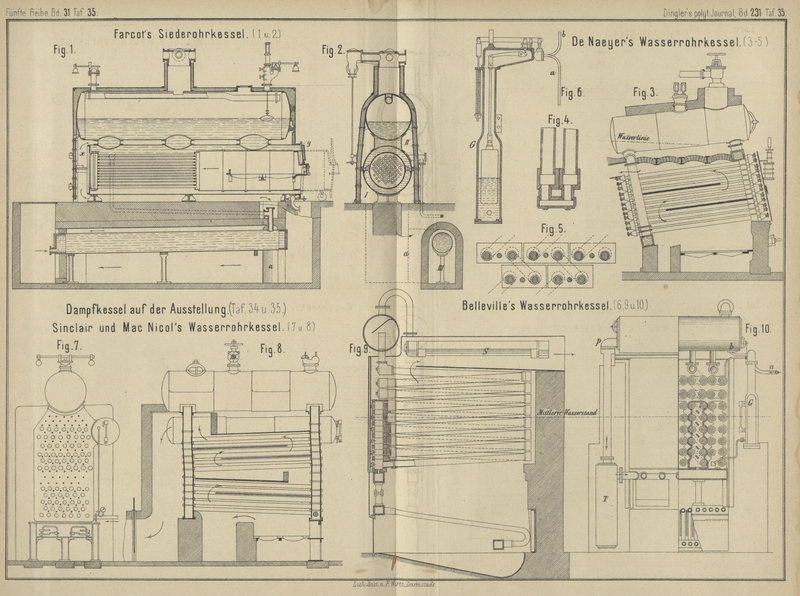

Der von der bekannten Farcot'schen Maschinenfabrik

ausgestellte theilbare Siederohrkessel von 175qm

Heizfläche ist auf Taf. 35 Fig. 1 und

2 in 0,01 n. Gr. gezeichnet. Derselbe ist fast völlig identisch mit den

zu früheren Ausstellungen gesendeten Exemplaren; als Neuerung erscheint zunächst nur

der seitlich vom Kessel angebrachte Vorwärmer, welcher vom dritten Heizzuge umspült

wird. Es möge kurz erinnert werden, daſs die charakteristische Eigenschaft in der

lösbaren Verbindung von Siederohren sammt Feuerkiste und Rohrwänden mit dem

Kesselmantel besteht, so daſs es möglich wird, nachdem die Vorderwand bei y und die hintere Rohrwand bei x (Fig. 1) von

den Endflächen des Unterkessels losgeschraubt sind, das ganze Feuerrohrsystem

herauszuziehen und bequem und gründlich zu reinigen. Zum Entfernen des Kesselsteins

von den Siederohren bedient man sich dabei eines sägeartigen Werkzeuges, welches von

verschiedenen Seiten zwischen die Rohrlücken eingeschoben wird und so sämmtliche

Rohre nach und nach vollständig frei macht. Die Dichtungen bestehen einfach in den

metallisch wohl abgerichteten Flächen und lassen sich bei einer genügenden Anzahl

von Schrauben leicht bewerkstelligen; zudem liegt die vordere Dichtung ganz frei,

und wird auch die hintere dadurch geschont, daſs die Heizgase nach dem Passiren der

Siederohre schon den gröſsten Theil ihrer Wärme abgegeben haben; damit erklärt sich

die thatsächlich erzielte und von allen Seiten bestätigte dauernd gute Bewährung

dieser Verbindungen. Um das Feuerrohrsystem beim Herausziehen zu stützen, sind auf

beiden Seiten des Unterkessels Längswinkel aufgenietet (Fig. 2), auf

welchem zwei am Feuerrohr befestigte Rollen laufen; eine dritte Rolle wird, beim

Heraustreten des Kesselvordertheils mittels eines Klobens in das Feuerrohr (wie in

Fig. 1 unten skizzirt) eingeschraubt.

Die allgemeine Anordnung des Kessels ergibt sich klar aus den Skizzen; der das

Feuerrohrsystem enthaltende Unterkessel ist durch drei Stutzen mit dem Oberkessel

verbunden, aus welchem der Dom durch ein oben längsgeschlitztes Rohr den

entstehenden Dampf entnimmt. Die Heizgase ziehen durch die Siederohre nach hinten,

kehren, den Unterkesselvöllig und den Oberkessel zur Hälfte umspülend, nach vorn

zurück und fallen hier durch den Kanal a zum letzten

Zuge ab, aus welchem sie, nach Bestreichung des Vorwärmers in seinem ganzen Umfange

endlich am hinteren Ende zum Rauchkanal gelangen. Hier tritt das Speisewasser in den

nach hinten geneigten Vorwärmer, aus welchem es dann durch die angedeuteten

Rohrverbindungen in das hintere Ende des Unterkessels gelangt, so daſs eine

theilweise Durchführung des Gegenstromprincipes stattfindet. Die Kessel können in

gewöhnlicher Weise eingemauert werden, erscheinen jedoch auf den Austellungen stets

mit einem doppelten Blechmantel, welcher durch eine Masse von schlechter

Wärmeleitung ausgefüllt wird.

Fig.

3 bis 5 Taf. 35

zeigen den Wasserrohrkessel von De Naeyer und Comp. in

Willebrock (Belgien), welcher im schweizerisch-belgischen Kesselhause im Betrieb

stand. Derselbe besteht der Hauptsache nach ans einzelnen Elementen von je zwei

Wasserröhren, die mit ihren conischen Enden beiderseits in einen viereckigen Kasten

eingepreſst und durch umgenietete Kupferschrauben versichert sind. Indem diese

Kästen in der aus Fig. 5

ersichtlichen Weise über einander gebaut werden, bildet sich die vordere und hintere

Abschluſswand des Kessels, zwischen denen die Heizgase circuliren. Die Rohre sind

schief gelegt, um den Dampfblasen ununterbrochenes Aufsteigen zu gestatten. Zur

Verbindung der Rohre unter einander und zur Erzielung des richtigen Wasserumlaufes

sind die an ihren Enden befindlichen Kästen in eigenthümlicher Weise mit einander

verbunden, wie dies aus Fig. 4 –

Schnitt durch zwei über einander liegende Kästen – und aus der Vorderansicht Fig.

5 ersichtlich ist. Die Endkästen haben nämlich conische Löcher eingedreht,

in welche kurze Rohrstutzen mit entsprechend conischen Enden eingesetzt und durch

eine in gleicher Weise abgedichtete Kappe mit einander verbunden werden. Die Kappen

verbinden abwechselnd verschiedene Elemente und werden durch Querbügel mittels der

an den Kästen befindlichen Schrauben angezogen. Es ist kein Zweifel, daſs hierdurch

ein völlig dichter und höchst einfacher Abschluſs erzielt werden kann; dagegen

dürfte das Lösen desselben behufs Reinigung der Rohre jedenfalls einige Anstrengung

erfordern. Das untere Ende sämmtlicher Rohre ist durch gleiche Kappen mit einem

querliegenden Sammelrohr verbunden, in welches die Speisung erfolgt; ebenso ist oben

ein Querrohr angebracht, das mit dem Dampfsammler communicirt, welcher gleichfalls

noch zum Theil mit Wasser gefüllt und hier durch ein Verticalrohr mit dem unteren

Sammelrohr verbunden ist.

Es wird auf diese Weise eine sehr vollkommene Wassercirculation eingeleitet und der

Vortheil erreicht, daſs der aus den Rohren tretende Dampf durch Vermittlung der

Endkästen und Kappen direct nach aufwärts steigen kann, ohne andere Röhren passiren

zu müssen; daſs letzteres beim Belleville'schen Kessel

stattfindet, wird demselben zum Vorwurf gemacht und erklärt, daſs hier zum Trocknen

des Dampfes die oberen Rohrreihen wasserfrei sein müssen, während bei De Naeyer der Wasserspiegel bis in den Dampfsammler

reicht. Der Weg der Heizgase, welcher durch eingeschobene Platten gewiesen wird, ist

aus der Zeichnung klar ersichtlich; ebenso sind es die übrigen Details dieser

hübschen Kesselconstruction. Wir führen zum Schlüsse noch an, daſs das Rohrelement

für alle Kessel gleich bleibt und aus zwei Rohren von 120mm äuſserem Durchmesser, 5mm Wandstärke, 3m Länge und den zwei zugehörigen Endkästen besteht; hieraus werden die

gröſsten und kleinsten Kessel in dem Verhältnisse von 1,75 bis 2qm für je 1e

zusammengesetzt und sind somit auch leicht Ersatzelemente in Vorrath zu halten; ein

50e-Kessel von 88qm Heizfläche hat 40 Doppelrohr-Elemente, wiegt etwa 13t und kostet ab Antwerpen 6700 Franken.

Der dritte belgische Kessel, welcher im Betrieb stand, war der von Mac Nicol zu Seraing (Belgien) ausgestellte

Wasserrohrkessel, Patent Sinclair (Fig. 7 und

8 Taf. 35). Er unterscheidet sich von dem Kessel De Naeyer's, Bellevile's und der Mehrzahl moderner

„Sicherheitskessel“ dadurch, daſs die den Kesselkörper bildenden

Wasserrohre nicht durch aufgesetzte Kappen mit einander verbunden sind, sondern

durch zwei Abschluſswände, welche oben in einen gemeinschaftlichen Sammler münden

und dorthin die aufsteigenden Dampfblasen abführen. Diese Wände sind aus Blechen

zusammengenietet und mit Stehbolzen versteift; sie haben nach dem Innern des Kessels

zu die Rohrwände, in welchen die Wasserrohre von auſsen mittels Auftreibdorn es

abgedichtet werden; zur Zugänglichmachung der Rohre sind die nach auſsen gekehrten

Bleche der Abschluſswände gegenüber jedem Rohre mit einer Oeffnung versehen, durch

welche man erforderlichen Falles ein neues Rohr einziehen kann. Der Verschluſs

dieser Oeffnungen, bei allen verwandten Systemen stets der schwächste Punkt, wird

hier in verläſslicher Weise durch conische Pfropfen gebildet, welche, nach auſsen zu

verjüngt, selbstdichtend vom Dampf angedrückt werden; auſserdem werden sie durch

eine eingenietete Schraube mittels eines kleinen Bügels von auſsen angezogen.

Selbstverständlich lassen sich diese conischen Pfropfen, da sie völlig rund sind,

nicht durch die Oeffnungen der Vorderwand herausnehmen, sondern nur durch den

Dampfsammler nach oben entfernen; bei der Reinigung der Rohre müssen daher die

Pfropfen nach einwärts gestoſsen werden und sind deshalb an einen langen Draht

anzuheften, um sie behufs neuerlichen Verschlusses wieder hinaufzuziehen. Dies ist jedenfalls etwas

unmechanisch. Im Uebrigen ist die Construction gut durchgeführt und die weite

Verbreitung des Sinclair'schen Kessels (speciell in

England) bildet den besten Beleg für dessen dauernde Bewährung; auſser dem

Dampfsammler zeigen die Skizzen Fig. 7 und

8 noch einen seitlich angebrachten „Bouilleur“, welcher mit den

Abschluſswänden und dem Dampfsammler in Verbindung steht, normal zur Hälfte mit

Wasser gefüllt ist und zur sichern Erhaltung des Wassers dienen soll; derselbe

pflegt nur bei Kesseln von über 50qm Heizfläche

angebracht zu werden. Der Gang der Heizgase ist aus den Zeichnungen klar

ersichtlich; das Kesselwasser, welches am Boden der Vorderwand eingepumpt wird, soll

durch das untere Röhrensystem aufwärts nach links (Fig. 8) und

dann durch das obere Röhrensystem wieder nach rechts strömen; zu diesem Zwecke sind

die beiden Rohrsysteme nach entgegengesetzten Seiten geneigt und die Abschluſswände

entsprechend in der Mitte abgebogen; der hierdurch gesicherte reguläre Wasserumlauf

wurde durch ein kleines Kesselmodell aus Glas demonstrirt und bildet den Hauptvorzug

dieses Kesselsystemes.

In einem besonderen Kesselhause bei der französischen Maschinenhalle standen die drei

100pferdig genannten Belleville'schen Kessel im Betrieb

und imponirten beim ersten Blick durch die Reinlichkeit und ruhige Ordnung der

ganzen Anlage. Der Belleville'sche Kessel war in

ähnlicher Form bereits 1867 zu Paris erschienen und kam nur wenig verändert 1873

wieder nach Wien; neuerdings hat nun Belleville eine

nicht unwesentliche Umgestaltung an seinem Kesselsystem vorgenommen, welche wir nach

den Skizzen Fig. 6, 9

und 10 Taf. 35 besprechen wollen. In der allgemeinen Anlage ist das Modell

von 1867 beibehalten; über dem Roste schichtet sich eine Reihe von Wasserrohren auf,

von denen etwas mehr als die Hälfte mit Wasser, die oberen mit Dampf gefüllt sind.

Diese münden endlich in einen Dampfsammler, von welchem jedoch der Arbeitsdampf

nicht direct, sondern erst nach dem Passiren einer im oberen Heizzuge liegenden

Trocken schlänge S (Fig. 9)

entnommen wird. Seitlich und hinten bilden Ziegelmauern, vorn das aus Guſs und Blech

hergestellte Thürgeschränke den Abschluſs. Die Anordnung der Wasserrohre fand nun

bei dem Kessel von 1867 derart statt, daſs vier oder mehr U-förmig gebogene Rohre an

ihren vorderen Enden durch aufgeschraubte Kappen zu einer vertical aufsteigenden

Serpentine verbunden waren, welche unten mit dem Speiserohr, oben mit dem

Dampfsammler communicirte; eine gröſsere oder geringere Anzahl solcher

„Elemente“ neben einander gestellt, bildete dann den Belleville-Kessel,

welcher mit Vorliebe den Namen „Inexplosibel“ führt und in Folge der allen

Wasserkesseln gemeinsamen Eigenschaft, daſs bei vorkommendem Risse nur geringe

Wassermengen zur momentanen Verdampfung gelangen, auch vollständig verdient. In Wien

1873 war dieser Kessel hauptsächlich nur darin verändert, daſs die einzelnen Theile

der Serpentinen, statt aus U-förmig gebogenen Rohren aus zwei V-artig convergirenden

Rohren bestanden, die an ihren vorderen Enden mit zwei über einander stehenden

Verbindungsstutzen, hinten aber durch ein Querstück mit einander verschraubt waren.

Die Folge dieser Anordnung ist, daſs aller in den einzelnen Rohren einer Serpentine

gebildete Dampf denselben Weg nach aufwärts nehmen muſs, dadurch, bei dem allein

verfügbaren engen Rohr quer schnitt, das Wasser in heftige Wallungen versetzt und

derart mit Feuchtigkeit geschwängert aufsteigt, daſs die oberen Rohre gar nicht mit

Wasser gefüllt sein dürfen und nur zum Trocknen dienen. Um diesen Uebelstand zu

vermeiden, hat Belleville das System der Serpentine

theilweise verlassen und fügt die einzelnen V-förmigen Rohrelemente (in den Skizzen

Fig. 9 und 10 sechs

über einander) einem gemeinschaftlichen verticalen

Verbindungsrohr ein, von denen dann wieder eine beliebige Anzahl (in Fig. 10

fünf Stück) neben einander gestellt und auf das gemeinsame Speiserohr aufgedichtet

werden. Mit den verticalen Verbindungsrohren wird zunächst das nach abwärts

gerichtete Ende des ersten V-förmigen Rohrpaares durch Ueberwurfmutter verbunden;

hierauf, nach links aufsteigend, das andere Ende des ersten Rohrpaares; rechts davon

beginnt dann das zweite Rohrpaar u.s.f. Dem entsprechend findet die Wasserströmung

in den Wasserrohren von rechts nach links und aufwärts, in dem verticalen

Verbindungsrahmen von links nach rechts zum nächsten Rohrpaar in vollkommener Weise

statt; die Dampfblasen dagegen können direct im Verbindungsrohr nach aufwärts

steigen und werden dabei durch die schiefgestellten Zwischenwände des

Verbindungsrohres nach links gerichtet, um nicht durch die Wasserströmung wieder in

die Rohre gerissen zu werden. Hierin besteht ein entschiedener Fortschritt des neuen

Modelles, welcher die weite Verbreitung des Belleville-Kessel nur noch vergröſsern

muſs. Oberhalb des Wasserspiegels ist diese Vorsicht selbstverständlich unnöthig und

der Dampf zieht, in einfachen Serpentinenrohren getrocknet, zum Dampfsammler, wo er

durch eine eingesetzte Düse derart gegen einen Fangschirm gerichtet wird, daſs das

etwa noch mitgerissene Wasser nach abwärts geschleudert wird und von hier durch das

Rohr p (Fig. 10)

nach abwärts wieder in den Kessel gelangt. Zur weiteren Erläuterung der Zeichnung

sei der eigenthümliche Wasserrohr-Rost erwähnt, aus abgebogenen Rohren bestehend,

die oben und unten mit Sammelkästen und durch ersteren mit dem Kessel verbunden

sind; zwischen je zwei Rostrohren ist ein gewöhnlicher Flacheisen-Roststab (vgl.

Fig. 10) eingeschaltet.

Von den vielen netten Apparaten, mit denen die Belleville'schen Kessel stets ausgerüstet sind, um die Speisung, Zug- und

Dampfdruckregulirung selbstthätig durchzuführen, sei hier nur der Vorrichtung zum

Speisen, welche

gleichzeitig Reinigung des Kesselwassers bezweckt, kurz gedacht. Der Apparat G, in Fig. 6 im

Schnitt, in Fig. 10 in

der Ansicht gezeichnet, steht mit dem Wasser- und Dampfraum des Kessels so in

Verbindung, daſs sich der Kesselwasserstand herstellt; sinkt derselbe, so hat der in

G befindliche Schwimmer das Bestreben, gleichfalls

zu sinken und zufolge der in Fig. 6

angedeuteten Hebel Verbindung den auſserhalb des Gehäuses befindlichen doppelarmigen

Hebel empor zu drücken; letzterer hat seinen Drehpunkt bei der Angriffsstelle des

inneren Mechanismus: am rechten Ende hängt ein Regulirungsschieber, links ein fixes

Gewicht und variable Belastung durch eine stellbare Schraubenfeder. Je nach dem

Anspannen der letzteren ist ein gröſseres oder geringeres Heraustreten des

Schwimmers aus dem fallenden Wasserspiegel nöthig, um die erforderliche Kraft zum

Bewegen des äuſseren Hebels zu gewinnen; es lassen sich also hierdurch die

Empfindlichkeitsgrenzen der selbstthätigen Regulirung bestimmen. Dem

Regulirungsschieber selbst, welcher durch das rechte Ende des doppelarmigen Hebels

bewegt wird, kommt das Wasser durch das Rohr a aus

einer unausgesetzt arbeitenden Pumpe zu und geht durch b in gröſserer oder geringerer Menge zum Kessel; und zwar mündet h von unten in den Dampfsammler, so daſs das

eintretende Wasser nach aufwärts geschleudert, momentan mit heiſsem Dampf in

Berührung kommend, rasch erhitzt wird und in diesem Zustand, von dem früher

erwähnten Schirm zurückgeworfen, durch das Rohr p (Fig.

10) nach abwärts rinnt, in dem Scheidekessel T vermöge seiner raschen Erwärmung die fremden Bestandtheile absetzt und

von T aus in das Querverbindungsrohr der verticalen

Rohre eintritt.

Müller-Melchiors.

Luftmaschine von Felix Brown in

New-York (Fig. 1

und 2 Taf.

42).

Von dieser in D. p. J. 1878 230 379 bereits erwähnten

Maschine geben wir nachstehende eingehendere Beschreibung. Die Maschine besteht aus

den drei Haupttheilen: Ofen, Arbeitscylinder und Luftpumpe, welche auf einer

Grundplatte neben einander angeordnet sind. Die Kanäle zur Leitung der Luft von der

Speisepumpe nach dem Ofen sind in der Grundplatte eingegossen; die Verbindung

zwischen Ofen und Arbeitscylinder dagegen ist durch Rohre hergestellt. Die Maschine

ist einfach wirkend, der Arbeitskolben überträgt seine Bewegung mittels Pleuelstange

auf einen Balancier, der einmal die Arbeitswelle mit dem Schwungrade treibt,

zugleich aber auch die Speisepumpe bewegt, welche ebenfalls einfach wirkend ist,

doch entgegengesetzt arbeitet wie der Kolben im Arbeitscylinder. Die gespannte,

heiſse, aus dem Ofen kommende Luft tritt unten in den Arbeitscylinder ein und hebt

den Kolben; ihr Ein- und Austritt wird durch eine Ventilsteuerung einfachster

Construction geregelt, und zwar derart, daſs mit Expansion gearbeitet wird. Der Gang

der Maschine wird durch einen Regulator beeinfluſst, der von der Schwungradwelle getrieben wird

und die in den Ofen eintretende Luftmenge begrenzt.

Der Ofen besteht aus einem inneren Theil, dem eigentlichen Heizer, und einem diesen

umgebenden Mantel. Beide Theile sind geschlossen und stehen nur durch bestimmte

Oeffnungen mit einander in Verbindung, von denen ein Theil über, der andere Theil

unter dem in dem inneren Heizer liegenden Rost mündet, so daſs nur ein Theil der

zugeführten Luft zum Anblasen des Brennmaterials benutzt wird, während der andere

direct in den Feuerraum eintritt und sich mit den Verbrennungsgasen mengt. Diese

Oeffnungen sind innerhalb der Heizthüren angeordnet, so daſs diese zugleich durch

die frische Luft gekühlt werden. Aus dem inneren Feuerungsraum geht das

Zuleitungsrohr zum Arbeitscylinder direct ab. Der Raum um den inneren Heizer ist

entweder mit feuerfestem Material gefüllt (eine neueste Einrichtung), oder er dient

zum Vorwärmen der Speiseluft unter Benutzung der ausstrahlenden Wärme des

Feuerraumes (welcher in der Zeichnung schraffirt ist). Im ersteren Falle ist in ihm

ein Kanal zur Zuleitung der Speiseluft zum inneren Heizer ausgespart.

Da während der Arbeit der Ofen nicht geöffnet werden darf, wenn die Spannung in

demselben nicht verloren gehen soll, so sind zum Anheizen und zum Aufgeben des

Brennmaterials während des Ganges der Maschine geschiedene Vorrichtungen angebracht.

Zum Anheizen dienen zwei Thüren, von denen die eine unter, die andere über dem Rost

mündet, und welche, nachdem das Brennmaterial in Glut ist, bei Beginn der Arbeit

luftdicht geschlossen werden. Zum Aufgeben von Brennmaterial während der Arbeit

dient eine Luftschleuse, welche über dem Heizer eingeschaltet ist und das Aufgeben

ermöglicht, ohne daſs der Druck im letzteren abnimmt. Dies zu erreichen, ist

innerhalb der Schleusenkammern eine von auſsen bewegliche Klappe, die

Aufschüttklappe, angeordnet, und über derselben eine luftdicht schlieſsende

horizontale obere Thür. Erstere ist während der Arbeit geschlossen, letztere offen,

so daſs der Druck im Heizer jene luftdicht schlieſst. Soll Brennmaterial aufgegeben

werden, so wird dies durch die obere Thüre eingeschüttet, so daſs es sich auf der

Aufschüttklappe lagert. Nun wird die obere Thüre luftdicht geschlossen, durch ein

Verbindungsrohr mit Ventil der Druck auf beiden Seiten der Aufschüttklappe gleich

gemacht, diese heruntergeklappt, so daſs das Brennmaterial auf den Rost fällt, dann

wieder heraufbewegt und durch den auſsenliegenden Hebel angedrückt, das

Verbindungsrohr geschlossen und endlich die obere Thür wieder geöffnet.

Das Anlassen der Maschine geschieht in folgender Weise. Der Arbeitskolben steht

unten, der der Speisepumpe oben. Bei offenen Thüren, offener Aufschüttklappe wird

Feuer angezündet. Ist das Brennmaterial in Glut, so werden die Seitenthüren und die

Klappe geschlossen, und

mit einer Handluftpumpe wird ein Druck von 0,3 bis 0at,4 im Ofen und in den Zuführungskanälen hergestellt. Nun wird die

Handpumpe abgestellt und das Schwungrad gedreht. Bei der angegebenen Kolbenstellung

zieht die Maschine meist nach einer Umdrehung durch.

Auf Taf. 42 stellt Fig. 1 den

Längendurchschnitt einer F. Brown'schen Luftmaschine

dar; Fig. 2 ist eine isometrische Ansicht des mit dem Saugventil der Luftpumpe

verbundenen Luftkanales. A ist der Feuerraum, welcher

von feuerfesten Steinen B eingeschlossen und von einem

luftdicht schlieſsenden Mantel G umgeben ist. Der Raum

zwischen dem Mantel und den den Feuerraum umgebenden feuerfesten Steinen ist

ebenfalls feuerfest ausgefüllt, doch so, daſs ein Luftkanal C, frei bleibt, welcher die Mündung des Regulators mit den in den Thüren

P und Q befindlichen

Oeffnungen a verbindet. Die Luftpumpe R pumpt kalte Luft in den Kanal X, mit welchem ein Sicherheitsventil X1 verbunden ist; von X

geht die gepreſste Luft durch das Rohr X2 zum Regulator, welcher den Zufluſs der Luft zum

Heizer regelt, dann in den Kanal C1, sowie von hier durch die Oeffnungen a. Auf diese Weise wird der Feuerraum regelmäſsig mit

Luft gefüllt, während gleichzeitig die Thüren P und Q kühl erhalten werden. Der Regulator regulirt den

Zufluſs der Luft in derselben Weise wie der Regulator einer Dampfmaschine den

Zufluſs des Dampfes. Die Stelle des Dampfkessels vertritt hier der Kanal X, welcher ein mit comprimirter Luft angefüllter

Behälter ist. Dieser Kanal kann demnach durch einen beliebigen Behälter von

entsprechender Gröſse ersetzt werden, welcher einerseits mit dem Druckventil der

Luftpumpe, andererseits mit dem Regulator verbunden ist.

Von dem oberen Ende des Feuerraumes geht ein Rohr D

durch den Deckel des Mantels und ist an dem Untertheil der Aufschüttvorrichtung E in passender Weise befestigt. Oben sitzt der

Brennmaterialbehälter F, der mit einem Verschluſsdeckel

G versehen ist, welcher mittels des Hebels H aufgehoben und mittels des Riegels J niedergehalten werden kann. Die Verbindung zwischen

dem Behälter F und dem Feuerraum A wird durch eine Klappe K

regulirt, welche durch den Handhebel N gestellt werden

kann. Bewegt man die Klappe vom Sitze und macht die ganze Oeffnung frei, so fällt

das im Behälter F befindliche Brennmaterial in den

Feuerraum; durch eine entgegengesetzte Drehung wird die Klappe geschlossen und der

Druck der heiſsen Verbrennungsgase preſst sie luftdicht gegen den Sitz; gleichzeitig

werden die Achse und der Arm L gegen die Einwirkung der

Verbrennungsproducte geschützt. Weil jedoch die Klappe K einen groſsen Flächeninhalt hat, so ist es schwierig, dieselbe gegen den

darauf lastenden Luftdruck zu öffnen; deshalb ist der untere Theil des

Speiseapparates E mit dem oberen durch ein mit

Absperrventil versehenes

Rohr O verbunden, wodurch, sobald dieses Ventil

geöffnet wird, auf beiden Seiten der Klappe K der

gleiche Druck hergestellt wird.

Die heiſse Luft geht von dem Feuerraum durch das Rohr S

in den unteren Theil des Cylinders T, in welchem sich

der hohle Kolben U befindet. Der Cylinder ist an seinem

oberen Ende mit Lederringen gedichtet, welche durch den Metallring t gehalten werden. Zwischen der oberen Lederflansche

und diesem Ringe t befindet sich ein ringförmiger

Behälter, um Oel oder anderes Schmiermaterial aufzunehmen. Durch diese Einrichtung

wird der Kolben U gleichmäſsig, indem das Oel durch das

Leder dringt und letzteres tränkt, am Umfange geölt und seine Bewegung im Cylinder

erleichtert, während ein Entweichen von Luft zwischen Kolben und Cylinder vermieden

wird. Der Kolben ist mit dem Balancier durch die Lenkstange V verbunden, an deren unterem Ende sich ein cylindrisches Querstück

befindet, welches in das hohle Lager paſst und durch zwei über die Enden des

Querstückes gehende Deckel gehalten wird. Das hohle Lager kann leicht mit Oel

gefüllt werden, welches nicht herausflieſsen kann.

Die Luftpumpe R ist mit einem Saugventil r1 und mit einem

Druckventil r2 ohne

Gelenk und ohne Führung versehen. Das Saugventil besteht, ebenso wie das

Druckventil, aus einer Platte aus Leder von der Form der Ventilöffnung, doch nur so

viel gröſser, als nöthig ist, um einen luftdichten Verschluſs zu erzielen, und ist

durch eine Metallscheibe von gleicher Gröſse, an welcher das Leder befestigt ist,

gegen Durchbiegen geschützt. Das Ventil hat an der unteren Seite gerade oder

gekrümmte Stäbe s, welche in die Ventilöffnung

hineingehen und ein seitliches Verschieben des Ventiles verhindern. Das Oeffnen des

Ventiles wird durch den Deckel des Ventilkastens beschränkt, das Schlieſsen

desselben durch eine Spiralfeder b beschleunigt. Die

durch das Saugventil r, gehende Luft muſs vorher einen

Kanal W durchströmen, weicher im Innern eine Anzahl

nicht völlig abschlieſsender Querwände (Fig. 2) hat,

und zwar so, daſs die erste Zwischenwand, welche den Anfang des Kanales bildet, eine

Oeffnung rechts frei läſst, die zweite links, die dritte wiederum rechts u.s.w. Die

letzte Oeffnung steht mit dem Saugventile in Verbindung. Die Luft kann also nicht in

gerader Richtung in dasselbe gelangen, sondern muſs den Kanal so oft der Breite nach

durchstreichen, als Zwischenwände vorhanden sind. Durch diese Einrichtung wird das

durch Einströmen der Luft und Aufschlagen der Ventile entstehende unangenehme

Geräusch beseitigt.

Slaby.

Schmid's Sicherheitsventil (Fig. 3

und 4 Taf.

42).

A. Schmidt, der Erfinder des bekannten Wassermotors

(*1874 212 5. 1875 215 15), hatte auch ein nettes Sicherheitsventil ausgestellt,

welches in compendiöser Einfachheit unübertrefflich erscheint. Das Ventil sitzt in einem geschlossenen

Gehäuse, das einseitig eine Schneide angegossen hat, auf welche sich die mittlere

Schneide eines doppelarmigen Hebels setzt, der gleichfalls aus Guſseisen hergestellt

ist. Das vordere Ende dieses Hebels geht in eine Körnerspitze aus, welche auf den

Ventilteller drückt; das hintere Ende wird durch eine Schraubenfeder nach aufwärts

gepreſst, mit einer Kraft, deren Intensität durch die hier befindliche Stellschraube

regulirbar ist. Das Ganze ist mit einer Kappe verschlossen und dadurch gegen

ungehöriges Anspannen der Schraubenfeder geschützt. Der Ventilteller ist eine

einfache Scheibe ohne Rippen, wie diese überhaupt bei der minimalen Erhebung der

Sicherheitsventile ohne jeden Nutzen sind; die durch Rippen gewährte Erleichterung

des Einschleifens wird durch die Gefahr eines etwaigen Verklemmens mehr als

aufgewogen.

Legat's Geschwindigkeits- und

Dampfdruck-Regulatoren (Fig. 5

bis 9 Taf.

42).

Beide Apparate von D. Legat in Paris verwenden als

wesentliches Constructionsdetail eine eigenthümlich zubereitete Kautschukmembran,

welche die Verwendung eines ohne Reibung beweglichen Kolbens bei gleichzeitigem

dichten Abschluſs ermöglichen; auf der sicheren Wirkung dieser Kolben beruht die

Empfindlichkeit und Verläſslichkeit der Apparate.

Bei dem hydraulischen Geschwindigkeitsregulator (Fig. 5 bis

7 Taf. 42), den wir uns auf eine Dampfmaschine angewendet denken wollen,

befindet sich ein mit der erwähnten Membran beweglich abgedichteter Schwimmer S in dem Gehäuse A, dem

durch eine von der Maschine bethätigte Pumpe durch die Oeffnung a Wasser oder eine ähnliche Flüssigkeit ununterbrochen

zuströmt, welches durch die Oeffnung a' wieder zum

Saugbehälter der Pumpe zurückkehrt. In den Ausströmkanal a' ist ein Absperrventil eingeschraubt, wodurch der Ausströmquerschnitt

beliebig verengt und dadurch der Druck im Gehäuse A

entsprechend erhöht werden kann. Bei dieser Druckerhöhung wird der Schwimmer S, welcher durch Belastung der oben aufgeschraubten

Hohlkugel auf verschiedene Geschwindigkeiten eingestellt werden kann, nach aufwärts

gepreſst und hebt dabei den entlasteten Schieber s, der

sich in einem Gehäuse B unterhalb A befindet und mit dem Schwimmer S durch eine Stange verbunden ist. In diesem Gehäuse

B, welches von A

vollständig getrennt und in den Schieberstangenführungen durch eingedrehte Rillen

abgedichtet ist, strömt von einer zweiten mit der Maschine verbundenen kleinen Pumpe

fortwährend Wasser durch h zu und entweicht bei der in

den Skizzen gezeichneten Mittelstellung des entlasteten Schiebers s durch den Kanal c (Fig.

7). Wird jedoch s gehoben, so schlieſst der

Schieber diesen Kanal c ab, eröffnet durch den unteren,

zum Steuercylinder C führenden Kanal d dem eingepumpten Wasser den Raum unterhalb des Steuerkolbens,

während der Raum oberhalb desselben durch den Kanal e

unter der Schiebermuschel hindurch mit einem zweiten Ausströmkanal c' (Fig.

7) in Verbindung kommt. In Folge dessen hebt sich der Steuerkolben und

vermindert dabei, durch entsprechende Verbindung mit der Steuerung oder

Drosselklappe, die Arbeitsleistung der Maschine so lange, bis wieder die normale

Geschwindigkeit erreicht ist, worauf der Schwimmer und mit ihm der Schieber in die

Mittelstellung zurückgelangen. Dann bleibt der Steuerkolben genau in der zuletzt

eingenommenen Stellung stehen, so daſs eine astatische Regulirung stattfindet und

der Regulator der Klasse der indirect intermittirend wirkenden Regulatoren zugehört.

Bei abnehmender Geschwindigkeit der Maschine sinkt der Schwimmer mit dem Schieber

nach abwärts und dem entsprechend wird auch der Steuerkolben nach abwärts bewegt.

Hat der Kolben seine obere oder untere Endstellung erreicht, ohne daſs eine

Umsteuerung erfolgt, so muſs dafür gesorgt werden, daſs das fortgesetzt nachgepumpte

Wasser einen anderen Ausweg findet. Zu diesem Zwecke sind an beiden Cylinderenden,

um die Kolbenhöhe von einander entfernt, je zwei Löcher gebohrt (Fig. 5),

durch welche, falls der Kolben in seine Endstellung zwischen dieselben getreten ist,

die Räume unterhalb und oberhalb desselben verbunden sind, so daſs das einerseits

nachgepumpte Wasser nunmehr auf der anderen Seite entweichen kann. Damit aber, bei

Umsteuerung durch den Schieber s, das nunmehr in

umgekehrter Richtung eingepumpte Wasser nicht gleichfalls hier seinen Ausgang finde

und dadurch der Rückgang des Kolbens unmöglich werde, sind die inneren Bohrungen mit

Klappen bedeckt, welche sich bei Umkehrung des Wasserlaufes selbstthätig

abschlieſsen.

Der automatische Dampfdruck-Regulator (Fig. 8 und

9 Taf. 42) bezweckt den unter wechselnder Spannung eintretenden

Kesseldampf auf einen constanten Druck abzudrosseln. Zu diesem Behufe muſs der Dampf

ein äquilibrirtes Doppelsitzventil passiren, ehe er in der Richtung der Pfeile (Fig.

9) weiter gelangt; dieses Ventil aber ist mit einem durch die oben

erwähnte Kautschukmembran beweglich abgedichteten Kolben verbunden. Der im Gehäuse

herrschende Dampfdruck preſst den Kolben nach auswärts, wo er unter dem Drucke der

äuſseren Atmosphäre steht; andererseits wird er hier durch einen Querhebel mit der

aus Fig. 8 ersichtlichen Uebersetzung durch ein Aufsteckgewicht nach aufwärts

gepreſst. Ueberwiegt der innere Dampfdruck, so geht der bewegliche Kolben nach

abwärts und verengt entsprechend die Durchgangsöffnung des Ventiles; in Folge dessen

vermindert sich wieder der Druck des vom Ventil austretenden und auf den Kolben

wirkenden Dampfes bis zu der durch das Aufsteckgewicht bestimmten Spannung, und

Kolben und Ventil sind auf einen neuen Gleichgewichtszustand eingestellt. Um eine

übermäſsige und nutzlose Eröffnung des Ventiles bei ausnahmsweise abnehmender Kesselspannung zu

vermeiden, sind an der Zugstange des Hebelwerkes (Fig. 8) zwei

Muttern als stellbarer Anschlag angebracht.

Rous' Schmierbüchse für

Dampfcylinder (Fig. 10

Taf. 42).

Das in die Schmierbüchse (Fig. 10

Taf. 42) eingefüllte Oel oder sonstige Schmiermaterial wird auf seinem Wege zum

Cylinder durch ein kleines Ventil abgesperrt, welches in die verticale Bohrung des

Gehäuses oberhalb des Hahnkegels eingeschaltet ist. Dieses Ventil (ähnlich wie bei

Kaselowsky's Schmierbüchse) pulsirt in Folge der

wechselnden Dampfspannungen mit jedem Kolbenhube und läſst dabei etwas

Schmiermaterial zum Cylinder gelangen, dessen Menge durch den Hub des Ventiles

regulirt werden kann. Soll aus irgend einem Grunde momentan und in gröſserer Menge

geschmiert werden, so wird der in die Bohrung eingesetzte Hahn um 90° gedreht,

worauf durch eine seitliche Bohrung das Schmiergefäſs direct und ohne Vermittlung

des Ventiles mit dem Dampfcylinder in Verbindung tritt und sich derart auf einmal

entleert. Der Verschluſs der Schmierbüchse geschieht in gelungener Weise durch den

angedrehten Conus einer Druckschraube, deren Bügel von zwei Schräubchen gehalten

wird, von denen ihm das eine gleichzeitig als Drehzapfen dient. Wenn daher der Conus

der Druckschraube aus seinem Sitz herausgedreht ist, läſst sich der Bügel vermöge

eines einseitig angebrachten Schlitzes um seinen Drehzapfen herausdrehen und dadurch

die Füllöffnung des Schmiergefäſses in bequemster und schnellster Weise zugänglich

machen.

Rous ist ein bekannter Fabrikant von Schmierapparaten in

Frankreich und liefert für die meisten französischen Eisenbahnen die

Schmiervasenverschlüsse der Locomotivbestandtheile, welche nach seinem Patent

gleichfalls mit einem conischen Teller, der durch eine Schnappfeder niedergedrückt

ist, gebildet werden.

Schraubenmutter-Versicherung der

Orleans-Eisenbahn (Fig. 11

und 12 Taf.

42).

Zur Versicherung von solchen Schrauben, welche nicht mit voller Kraft angezogen

werden können, so daſs hierdurch allein schon die vollständigste Sicherung gegen das

Losewerden erzielt würde, wendet die Orleans-Eisenbahngesellschaft die in Fig.

11 und 12 Taf. 42

abgebildete Construction an. Dieselbe bildet in ihrer Wesenheit eine Doppelmutter,

deren innerer Theil dem Gewinde des Bolzens entspricht, während das äuſsere Gewinde

eine etwas gröſsere Steigung hat. Beide Muttern werden, indem man mit dem Schlüssel

den kleineren Kopf der inneren Mutter erfaſst, auf den Schraubenbolzen

niedergeschraubt, bis die äuſsere Mutter mit der gewünschten Stärke unten angepreſst

ist; dann wird mit einem gröſseren Schlüssel der Kopf der äuſseren Mutter festgehalten und die

innere Mutter nach aufwärts zurückgedreht; durch die verschiedene Ganghöhe entsteht

eine Differentialbewegung, welche schon bei geringer Drehkraft eine bedeutende

Längspressung hervorruft und derart die Muttern in den Gewinden festklemmt, daſs ein

Losewerden nicht möglich ist. (Vgl. S. 410 dieses Bandes.)

M.

Ueber Waterspinn-Maschinen (Fig. 1

bis 6 Taf.

43).

Auf der Ausstellung war das Bestreben, die Mule-Maschinen (Selfactors) durch vervollkommnete Watermaschinen (Continues) zu ersetzen, durch die beachtenswerthen Constructionen von Vimont in Calvados und Ryo-Catteau in Roubaix vertreten. Ueber die durch den Erstgenannten aus

gestellten Maschinen haben wir bereits (1878 229 3) kurz berichtet und wollen hier

nur jenen Theil näher besprechen, welcher sowohl an Vimont's neuester Streichgarn-Watermaschine, als auch an einer für ein

Paar Spindeln eingerichteten Versuchsmaschine angebracht war, welche weiches

Baumwollgarn, gleich dem Selfactor, spann und Kötzer bildete. Dieser Theil,

scheinbar unwesentlich, gestattet nach Vimont

wesentlich geringere Fadenspannung beim Aufwickeln, daher auch die Bildung weicheren

Garnes auf seiner Ringbank.

Statt wie früher den Faden von dem auf den Ring gesteckten Häkchen zur Röhre bezieh.

zu der Spindel zu führen (vgl. Fig. 1 und

2 Taf. 43), leitet Vimont den Faden in der

aus Fig. 3 und 4

ersichtlichen Weise zur Spindel. Im ersteren Falle ist die tangentielle Componente

t der Fadenspannung s

klein, weil t = s sin α in

Folge der Kleinheit des Winkels a im Vergleich zur

Fadenspannung s klein ist. Ist nun auch der Widerstand

des Häkchens gegen die Verschiebung eine nur sehr kleine Gröſse, so muſs die

Fadenspannung doch eine mehrmal gröſsere sein, ja bei dünner Spindel würde dieselbe,

wenn der Faden jeweilig an der Spindel (der dünnsten Kötzerstelle) aufläuft, etwa

das 10 fache der Häkchenreibung betragen, ganz abgesehen von dem durch den schiefen

Zug eintretenden Ecken des Häkchens. Diesem Uebelstande ist durch die neuere

Anordnung begegnet; denn der Faden läuft von der Spindel nahezu senkrecht auf den

die beiden Häckchen verbindenden Zwischensteg.) welcher, indem er sich an den Kötzer

anlehnt, den Zug auf die Häkchen in tangentieller Richtung überträgt und so jedes

Ecken derselben verhindert. Selbst eine sehr geringe Fadenspannung genügt, den aus

feinem Drahte gebogenen Steg sammt den Häkchen mitzuführen – eine Spannung, welche

wohl sehr feine und schwach gedrehte Garne unbeschadet aushalten können. Zudem ist

das Einlegen des Fadens bei Fadenbrüchen ebenso leicht auszuführen als bei dem

früher gebrauchten Häkchen.

Einen ganz anderen Weg zur Lösung derselben Aufgabe schlugen die Gebrüder Ryo, in Firma Ryo-Catteau zu Roubaix (*D. R. P. Nr. 3164 vom 26. März 1878) ein, und ist

es wohl möglich, daſs die Vereinigung beider Ideen zu einem vollkommenen Ziele

führen würde, so unvereinbar dieselben für den ersten Augenblick auch erscheinen

mögen. Ryo's Anordnung fuſst auf folgender Betrachtung:

Bei den alten Watermaschinen hatte der Faden die Aufgabe, die Spule nachzuziehen; er

muſste ihr nahezu so viele Umdrehungen geben, als die Spindel durch den Antrieb

erhielt. Gibt man nun der Spule annähernd die erforderliche Drehungszahl, so obliegt

es dem Faden nur, die zur Ergänzung zur richtigen Tourenzahl erforderlichen

fehlenden Umdrehungen der Spule zu ertheilen, und hierzu ist nach mündlicher

Mittheilung des Erfinders eine geringere Beanspruchung des Fadens erforderlich.

Die gewählte Construction ist auf Tafel 43 veranschaulicht. Fig. 5 zeigt

einen senkrechten Querschnitt der Ryo'schen

Watermaschine, Fig. 6 den

oberen Theil in der Vorderansicht.

Die Stahlspindel A sitzt im guſseisernen Querstücke T fest; auf derselben dreht sich leicht die

Messingröhre B, mit welcher am unteren Ende das

Getriebe C verbunden ist. Das obere Spindel ende ist in

der Messingröhre t geführt, an die eine Metallplatte

e angelöthet ist, welche die beiden Flügelarme E oben mit einander verbindet. Längs des einen im

Querschnitt rechteckigen Armes E gleitet der

Fadenführer d, von welchem ein Ansatz n in der Rinne des Ringes L sich dreht; dieser Ring ist auf der Bank K

befestigt, welche auf bekannte Weise eine auf- und absteigende Bewegung erhält. Der

durch die Oese Y herbeigeführte Faden f geht durch die Zuführwalzen (oder auch Streckwalzen)

über die Leitschiene b, zum Führer d und wird bei Drehung der Spindel A auf die Spule M

aufgewickelt. Der Antrieb erfolgt durch eine Trommelschnur und den Würtel N, welcher mit dem Getriebe F ein Guſsstück bildet und auf dem Stahlzapfen H sich dreht. F greift in die Getriebe C (fest an der Röhre B)

und D (fest an dem Flügel), welch letzteres um einen

oder zwei Zähne weniger hat als das gleichgroſse Rädchen C. In Folge dessen dreht sich D bezieh. der

Flügel E rascher als C

bezieh. die Spule M, welche mittels Reibung auf der mit

B verbundenen Scheibe p aufsitzt.

Im Betriebe dreht also die Spindel A den Faden und

wickelt denselben nach Maſsgabe des Zurückbleibens der Spule auf letztere auf, wobei

der mit. dem Flügel rotirende und mit der Ringbank K

auf und nieder gehende Fadenführer d die Form des

Kötzers bedingt. Da die Spule M nur so viel Garn

aufwickeln kann, als von den Zuführungswalzen abgegeben wird, so müſste, wenn die

Spule auf dem Rohr B festsäſse, die langsamere Bewegung

des Rohres B dem Flügel E

gegenüber stets verschieden und mit Rücksicht auf die Dickenzunahme der Spule

angepaſst sein; die Einrichtung ist jedoch hier eine andere. Die Spule M sitzt frei auf dem Rohr B, und da die langsamere Bewegung derart abgemessen ist, daſs das Rohr B mit seiner Scheibe p

langsamer geht als die

den Faden aufwickelnde Spule, so entsteht zwischen der Scheibe und der Spule eine

Reibung, die dem Faden eine kleine Spannung ertheilt, welche für die gute Drehung

des Fadens zweckmäſsig ist.

Nehmen wir z.B. an, daſs das Getriebe C 30 Zähne habe und das Getriebe D deren 29,

daſs der Flügel E und in Folge dessen das mit ihm

verbundene Getriebe D 6000 Umdrehungen in der Minute

macht, so dreht sich das Getriebe C und in Folge dessen

das Rohr B mit seiner Scheibe p

1/30 weniger

rasch, macht also 5800 Umdrehungen in der Minute. Der Unterschied in der

Geschwindigkeit des Flügels E und der Scheibe p betrüge somit 200 Umdrehungen. Wenn z.B. der Faden,

um auf dem kleinsten Durchmesser der Spule aufgewunden zu werden, 100 Umdrehungen

der Spule bedarf, so wird er die Spule M 100 mal auf

der Scheibe p mit fortziehen.

Als Vortheile dieser Vorrichtung bezeichnet der Erfinder, daſs man die Spannung des

Fadens von Spule zu Spule mit groſser Genauigkeit reguliren kann, daſs ferner diese

Anordnung der Spule eine beträchtliche Geschwindigkeit zu geben gestattet, wie sie

bisher noch bei keinem Spinnstuhl erreicht wurde.

Der Patentanspruch erstreckt sich ferner auf eine Vorrichtung zur Selbstabstellung,

wenn ein Faden vor oder hinter den Zuführwalzen reiſst, welche dort anwendbar ist,

wo man nur zwei Fäden zwirnt. Bricht der eine derselben, so wird der andere Faden

von den Zuführungswalzen mitgenommen, von der Zwirnspindel aber aufgedreht und durch

die Spannung abgerissen. Nun gehen die Fäden, welche aus den Zuführwalzen austreten,

über die Fühlerdrähte l, welche mit den

Gegengewichtsdrähten q an einer gemeinschaftlichen

Hülse angelöthet und leicht drehbar auf den am Gestelle x befestigten Stängelchen y aufgeschoben

sind. Die Fadenspannung erhält die letztgenannten Theile in der Stellung, welche in

Fig. 5 und 6 voll

ausgezogen ist; sowie aber der Fühlerhebel l von dem

Faden, in Folge Bruches desselben, nicht mehr gehalten wird, dreht sich l und q um die Stange y in die punktirt angedeutete Lage Fig. 6, der

Arm q legt sich hinten gegen den zu den Zuführwalzen

laufenden Faden, schiebt ihn zu dem im Durchmesser kleineren Zapfen der Oberwalze,

so daſs der weitere Fadeneinzug an dieser Stelle unterbrochen, also jeder Verlust an

Faden durch Wickeln verhütet ist.

Auf der Ausstellung war dieses System durch eine Zwirnmaschine vertreten, und als

Beweis für die vorzügliche Wirkung wurden einige Spindeln zeitweise dazu verwendet,

um Kammgarn aufzudrehen, d.h. durch der Garndrehung

entgegengesetzte Spindelbewegung einen ungedrehten

Faden auf die Spule zu bekommen. Referent hat eine Probe dieses Fadens erhalten,

welcher thatsächlich kaum eine Spur von Drehung zeigt; aber damit ist nur die zarte

Einwirkung auf den Faden bewiesen, jedoch noch durchaus nicht, daſs dieser Faden die

Spule auch wirklich mitgezogen hat. Referent ist vielmehr der Ansicht, daſs der

Faden sich nach Erforderniſs verzog, was bei dem offenen, weichen Kammgarn und bei der aus dem

früheren bekannten, annähernd richtigen Spulentourenzahl, nicht auffällig zu Tage

tritt.

Die angegebene Anschauung Ryo's, daſs die erforderliche

Fadenspannung bei seiner Anordnung geringer zu sein braucht, scheint uns aber nichts

desto weniger ganz richtig, weil bei den in Frage kommenden Geschwindigkeiten der

Luftwiderstand nicht auſser Acht zu lassen ist.

Würde statt des Fadenführers d ein Ring die drehende

Bewegung des Flügels E mitmachen und mit diesem Ringe

Vimont's oben beschriebene Fadenleitung verbunden,

so dürfte man eine noch weit zarter wirkende Anordnung erhalten.

Kick.

Sayn's Schmiedemaschine für

Schraubenmuttern (Fig. 7

Taf. 43).

Diese nach dem bekannten Systeme der vier Schieber mit Loch- und Formstempel gebaute,

in Fig. 7 Taf. 43 veranschaulichte Maschine von F.

A. Sayn in Paris erzeugt sowohl vier- als sechskantige Muttern ohne Abfall

durch Stauchung des Materials. Zwei verticale Schermesser schneiden das für eine

Mutter erforderliche Stück von der eingehaltenen Eisenstange, wonach die vier

Stempel die Formgebung bewirken und schlieſslich die fertige Mutter aus der Matrize

geworfen wird. Die Schieberbewegung erfolgt durch Excenterscheiben in bekannter

Weise. Zur Verhütung der Abbiegung der beiden Excenterwellen sind diese an der

Vorderseite der Maschine in Bügellagern gestützt. Besondere Sorgfalt wurde von Sayn auf die Befestigungsart der Stempel verwendet.

Diese nützen sich nämlich im Allgemeinen sehr rasch ab und müssen deshalb häufig

ausgewechselt werden. Das Auswechseln sowohl, als das richtige Einstellen der

Stempel ist nun bei dieser Maschine ohne besonderen Zeitaufwand ausführbar, sowie

auch die Auswechslung der Matrize. Durch Zuleitung von kaltem Wasser ist der

Erhitzung der Werkzeuge vorgebeugt.

Die Maschine arbeitet mit ungefähr 50 Umdrehungen in der Minute, also sehr schnell,

und liefert bei jeder Umdrehung eine fertig geschmiedete Mutter. Aus 100k Eisen sollen 90k Muttern erhalten werden.

Von Sayn werden Maschinen dieser Art in vier Gröſsen

gebaut, und zwar für Muttern bis zu 15, 20, 30 und 40mm Gewindedurchmesser. Die Preise derselben sind 6000, 8000, 10000 und

12000 Franken.

Regray's Apparat zur Prüfung des

Werthes der Schmiermittel (Fig. 8

Taf. 43).

Von der französischen Ostbahn war ein in ihren Werkstätten 1867 gebauter und dort

seither in Betrieb stehender Apparat zur Prüfung des Werthes der Schmiermittel

ausgestellt, welcher prinzipiell mit jenem von Deprez

und Napoli (*1877 226 30) übereinstimmt. Im Apparate

selbst finden sich nur unwesentliche Abänderungen und als Zugabe ein Läutewerk,

welches den Ablauf der bestimmten Zeit eines Versuches anzeigt. Zum Antrieb besitzt

der Apparat gleichfalls feste und lose Riemenscheibe, aber kein Schwungrad zur Erhaltung

gleichförmiger Umdrehungszahlen während der Dauer des Versuches. Zu letzterem Zwecke

ist ein Vorgelege vorhanden, dessen Umdrehungszahl durch die vom Regulator

eingeleitete Wirkung einer elektrischen Batterie ziemlich gleichförmig erhalten

wird. In Fig. 8 Taf.

43 bezeichnet M die beiden Antriebscheiben des

Apparates, b die Vorgelegewelle, a die Transmissionswelle; b wird von a durch einen über conische

Trommeln laufenden Riemen R angetrieben, der, in einer

Gabel e geführt, die Uebertragung der Bewegung mit

wechselnder Umdrehungszahl vollführt und somit Schwankung derselben in der

Transmissionswelle von der Vorgelegewelle abhält. Die Riemengabel e wird nämlich durch eine Schraubenspindel f bei zu rascher Drehung der Transmissionswelle nach

rechts und im entgegengesetzten Falle nach links verschoben, und zwar durch die

Wirkung der auf dieser Schraubenspindel befestigten Elektromagnete g1, g2, welche die sonst

lose auf der Schraube f rotirenden Riemenscheiben d1 abwechselnd anziehen

und dadurch, als Mitnehmer wirkend, die Drehung der Schraube f veranlassen. Auf der Transmissionswelle sind gleichfalls zwei

Riemenscheiben d vorhanden, welche sich durch offenen

und gekreuzten Riemen dd1 nach entgegengesetzter Richtung herumdrehen. Die Elektromagnete aber

werden durch den Regulator zur Wirkung gebracht, welcher je nach seiner

Umdrehungszahl durch die Feder r den Strom der Batterie

B mit q1 nach g1 oder mit q2 nach g2 schlieſst.

J. P.

Dinant's Sicherheitslampe (Fig. 9

bis 16 Taf.

43).

Unter den von der Compagnie des mines d'Anzin in Anzin

(Nord) ausgestellten Geräthen und Apparaten ist die von Dinant construirte Sicherheitslampe zu erwähnen, bei welcher der

Verschluſs unbefugter Weise nur unter gleichzeitiger Verletzung der Lampe geöffnet

werden kann. Das Mittel, welches bei dieser Lampe den Verschluſs bewirkt, ist ein

erst bei Dunkelrothglut flüssig werdendes Loth und wird bei Verwendung desselben

darauf gerechnet, daſs dem Arbeiter in der Grube kein Feuer zur Verfügung stehe,

eine gewaltsame Weise der Oeffnung aber sichtbare Spuren an der Lampe

zurückläſst.

Die in Fig. 9 bis 16 Taf. 43

näher dargestellte Lampe selbst besitzt die gewöhnliche Einrichtung; nur befindet

sich, wie Fig. 11

zeigt, unten in der Schraube des Cylinders ein Einschnitt in der Weise, daſs ein in

denselben eingestellter Bolzen zwar das Schlieſsen der Schraube dadurch möglich

macht, daſs letztere bei ihrem Umgange den Bolzen niederdrückt, ein Rückwärtsdrehen

der Schraube aber dadurch unmöglich wird, daſs der verticale Theil des Einschnittes

sich gegen den Bolzen stemmt. Dieser Bolzen F steht

also bei geschlossenem Zustand der Lampe (Fig. 10)

nach oben, durch den Deckel des Oelgefäſses hindurch, in dem gedachten Einschnitt

und wird durch die von unten gegen ihn wirkende Feder I,

die in der Hülse H (Fig. 16),

welche gleichzeitig zur Führung für den Bolzen dient, in seiner emporgeschobenen

Lage erhalten. Durch den Boden von H und gleichzeitig

durch einen zweiten Bolzen J, an welchem unten eine

Scheibe C angenietet ist, geht der Stift E hindurch, um beide mit einander zu verbinden, und um

H herum in einer zweiten Hülse befindet sich eine

gröſsere Feder D (Fig. 14) so

angebracht, daſs dieselbe auf den vorspringenden Boden von H aufgesetzt ist und oben gegen den Deckel des Oelgefäſses stöſst.

Um die Lampe zu schlieſsen, wird das Oelgefäſs allein umgekehrt auf den Tisch O des in Fig. 12

dargestellten Apparates aufgesetzt und zwar so, daſs das untere Ende des Bolzens J, nachdem man zuvor den langen Arm des Hebels P niedergedrückt hat, genau unter die Spitze der Stange

Q zu stehen kommt. Läſst man hierauf den Hebel los,

so wird die sehr starke Spiralfeder R die Kraft der

Feder D überwinden und den Bolzen J niederdrücken, so daſs die Platte C nunmehr auf dem Boden des Oelgefäſses aufliegt und

mit diesem verlöthet werden kann.

Steht nunmehr das Oelgefäſs wieder in seiner richtigen aufrechten Stellung, so wird

der Bolzen F über dessen Deckel hervorstehen, was

jedoch das Aufschrauben des Cylinders, wie oben bemerkt, nicht hindert, da die Feder

I hierbei nachgibt. Soll die Lampe geöffnet werden,

so muſs das Verschluſsloth geschmolzen werden. Durch die Feder D wird dann der Bolzen f

und mit ihm die Hülse H niedergedrückt (vgl. Fig.

9), dadurch aber auch der Bolzen F bis unter

den Deckel des Oelgefäſses zurückgezogen, worauf das Abschrauben des Cylinders

wieder möglich ist.

S–l.

(Fortsetzung folgt.)