| Titel: | Die Stuttgarter Dampf-Strassenwalze; gebaut von G. Kuhn in Stuttgart-Berg. |

| Fundstelle: | Band 231, Jahrgang 1879, S. 505 |

| Download: | XML |

Die Stuttgarter Dampf-Straſsenwalze; gebaut von

G. Kuhn in

Stuttgart-Berg.

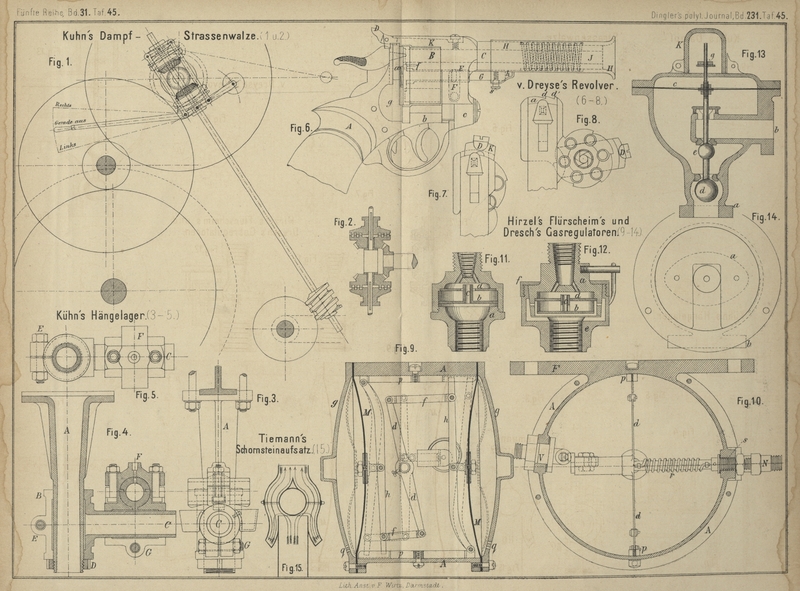

Mit Abbildungen auf Tafel 45.

Kuhn's Dampf-Straſsenwalze.

Die ersten Versuche, die Straſsenwalzen mit Dampfkraft zu betreiben und so den

mühsamen Pferdezug zu beseitigen, wurden Mitte der 60er Jahre in Frankreich und

England gemacht, und wären die ausgezeichneten Resultate, welche dabei erzielt

wurden, hinlänglich bekannt geworden, so müſste die Anwendung dieser Maschinen

bereits eine allgemeinere sein; in Deutschland sind sie so zu sagen noch unbekannt,

denn auſser Berlin, Königsberg und seit neuester Zeit StuttgartIn Oesterreich Wien, in Ungarn Pest und in der Schweiz Winterthur.

besitzt keine deutsche Stadt eine solche Maschine.

Würde man der Dampfstraſsenwalze bisher mehr Interesse gewidmet haben, so könnte man

sich jetzt sicher nicht mehr mit dem Gedanken tragen, die sogen.

„Macadamstraſsen“ zu verlassen und auf kostspielige Pflasterung

überzugehen; denn alle die Unzuträglichkeiten, wie Gefährlichkeit, Schmutz und

Staub, welche man den ersteren nachsagt, werden bei Anwendung der Dampfwalze in

einem Grade gemindert, daſs sie stichhaltig nicht mehr geltend gemacht werden

können. Keinesfalls hätte das zur Sommerszeit seines durchdringenden Geruches wegen

so unangenehme, bei Regen und Glatteis so gefährlich passirbare Asphaltpflaster,

sowie das durch seine Absorptionsfähigkeit so gesundheitsschädliche Holzpflaster

Verbreitung gefunden.

Bei der Herstellung eines guten, dauerhaften Straſsenkörpers kommt es hauptsächlich

darauf an, daſs die Geschlägsteine dicht an einander in den Straſsenkörper

eingepreſst werden, ohne hierbei ihre scharfkantige Form einzubüſsen; dies zu

bewirken, ist jedoch nur eine schwere Walze, welche einige Male über den Einwurf zu

gehen hat, im Stande, nie aber eine leichte, von Pferden gezogene Walze, die zur

einigermaſsen genügenden Einbettung der Schottersteine ungleich öfter den

Straſsenkörper befahren muſs; denn eben durch dieses häufigere Darüberfahren, mahlen

sich die Steine an ihren scharfen Kanten derart ab, daſs sie einen festen Straſsenkörper niemals dauernd zu geben

vermögen. Ueberdies wühlen die Walzenzugpferde den nothdürftig fest gewalzten

Schotter mit ihren Hufen immer und immer wieder auf.

Das mühsame Umwenden der Pferdewalzen (wobei sie anderen Fuhrwerken ein lästiges

Verkehrshinderniſs bilden), das ungleiche Ziehen der Pferde und die Schwierigkeit

der Führung eines gröſseren als Sechser- oder Achterzuges haben zur Folge, daſs sie

eben kaum die halbe Zeit arbeiten, dabei aber zudem eine Arbeit leisten, wie sie für

die stark befahrenen Macadamstraſsen gröſserer Städte keineswegs genügt, welche

somit in keinem Verhältniſs zu den aufgewendeten Kosten steht.

Soll nun eine Straſse eingewalzt werden, so ist Bedingung, daſs dieselbe entweder

durch vorausgegangene nasse Witterung oder durch Besprengen mit Wasser durchfeuchtet

und dadurch einigermaſsen weich gemacht wird, damit die Steine durch die schwere

Walze nicht zermalmt, sondern fest und zwar mit ihrer flachen Seite nach oben,

eingedrückt werden. Die etwaigen Zwischenräume werden durch wiederholtes Bestreuen

mit Sand und Begieſsen mit Wasser ausgefüllt, sowie mit der Walze vollends wie zu

einem Guſse festgewalzt; hierauf wird die Straſse durch reichliches Besprengen mit

Wasser reingewaschen.

Nach den Angaben der Pariser Ingenieure, welchen langjährige Aufzeichnungen zu Grunde

liegen, gewähren Straſsen, die mit Dampfkraft eingewalzt wurden, gegenüber solchen,

auf denen Pferdewalzen thätig waren, eine Ersparniſs an Herstellungskosten von rund

50 Proc.; auſserdemanſserdem werden erstere Straſsen mit der Zeit so fest, daſs wenn sie sonst jährlich

zweimal eingewalzt werden muſsten, sie jetzt nur noch einmal des Jahres den Dienst

der Dampfwalze beanspruchen; auch leisten bei stark befahrenen Straſsen die schwersten Walzen die besten Dienste. Dies waren nun

auch die Gründe, welche den Stuttgarter Gemeinderath, der jährlich bedeutende Summen für

Unterhaltung der vielen neuen Straſsen zu bewilligen hatte, ohne dabei den

gewünschten guten Zustand derselben zu erzielen, veranlaſsten, zum Einwalzen der

Straſsen mittels Dampfkraft überzugehen.Die Winterthurer Maschine wurde von einer städtisch-technischen Commission

eingesehen und hierauf von den in engerer Concurrenz in- und ausländischer

Fabrikanten eingeforderten Eingaben demjenigen von G. Kuhn in Stuttgart-Berg im Mai 1878 der Zuschlag

ertheilt.

Die Maschine sollte programmmäſsig mindestens 15000k Leergewicht und eine gröſste Breite von 2m erhalten; auch war als Grundtypus die bewährte Anordnung der Aveling und Porter'schen Maschinen vorgeschrieben. Die

Maschine muſste demnach hinten zwei groſse Triebräder von etwa 1500mm Durchmesser und vorn zwei kleinere conische

Leiträder erhalten; 1000l Speisewasser waren in

seitlichen Wasserkästen mitzuführen, desgleichen in besonderem Behälter 200k Kokes. Die kgl. Staatsregierung bestimmte einen

sicher und rasch wirkenden Lenkapparat und eine kräftige Bremsvorrichtung; auch

sollten sämmtliche in lebhafter Bewegung befindliche Theile durch Blechmäntel dem

Anblick der Maschine begegnenden Zugthiere entzogen sein. Da zur sichern Bedienung

namentlich bei Fahrten durch belebte Stadttheile zwei Mann als nöthig erkannt

wurden, war auf einen geräumigen Führerstand Bedacht zu nehmen, welch letzterer, da

die Maschine meist bei nasser Witterung in Dienst tritt, bedeckt vorgesehen

wurde.

Nachdem in Stuttgart in neuerer Zeit das äuſserst harte Porphyrgeschläg zur Anwendung

kommt, und da ferner Straſsen bis zu 8 Proc. Steigung eingewalzt werden müssen, so

war eine besonders kräftige Maschine mit einem reichlichen Kessel bedingt. Die

Maschine kann bis zu 35e ausüben, die Heizfläche

des Kessels beträgt 21qm,5 bei 8at Ueberdruck; die Construction ist die des

gewöhnlichen Locomotivkessels mit viereckiger kupferner Feuerbüchse und 74

Messing-Siederöhren von 45mm Lichtweite. Der

schmiedeiserne Rost ist zum Zwecke bequemer Reinigung um eine horizontale Achse

drehbar; der Aschenkasten ist, wenn nöthig, allseitig dicht schlieſsbar; auch

verhindert ein in der Rauchkammer schräg vor die Rohre gestelltes Metallsieb das

Auswerfen glühender Kokestheile.

Die auf dem Kessel angebrachte Maschine ist eincylindrig, was beim Anfahren bei

einiger Uebung des Maschinisten durchaus keine Schwierigkeiten bietet, da ein

schweres Schwungrad die todten Punkte überwindet. Der Cylinder ist in den Dampfdom

eingebaut und wird die Kraft von hier aus mittels Kurbelmechanismus und

Räderübersetzung auf die 1700mm groſsen, 500mm breiten Treibwalzen übertragen. Die

Uebersetzungsräder sind aus Stahlguſs, die Wellen aus Guſsstahl, die Treib- und

Leitwalzen aus Hartguſs (besonderer Satz in eisernen Formen gegossen). Die Achse der

conischen Leiträder ist innerhalb Grenzen universal drehbar. Die Veränderung ihrer

Richtung in horizontalem Sinne wird durch zwei an den Enden befestigten Ketten

bewerkstelligt, welche sich auf einer Kettentrommelwelle mittels Schneckenrad und

Schnecke rechts- und linksgängig auf- und abwickeln lassen.

Bei allen bis jetzt ausgeführten derartigen Maschinen muſs der Führer unter namhaftem

Kraft- und Zeitaufwand die Drehung dieser Trommelwelle oder des diesen Mechanismus

ersetzenden Apparates mittels Handrad vornehmen, was zur Folge hat, daſs weder

anderen Fuhrwerken rechtzeitig ausgewichen, noch enge Straſsen mit scharfen

Biegungen mit Sicherheit befahren werden können. Bei der Kuhn'schen Maschine jedoch genügt ein einziger Hebeldruck des Führers, den

Lenkapparat in oder auſser Thätigkeit zu setzen und dadurch die Maschine ohne

Verminderung ihrer Geschwindigkeit nach rechts oder links, oder im kleinsten Kreise

zu drehen. Dies geschieht einfach durch ein Schneckengetriebe (Fig. 1 Taf.

45), auf dessen Welle zwei Kegelräder lose sitzen, die mit einem dritten Kegelrade

auf der Schwungradwelle in stetem Eingriff sind. Durch eine Klemmkupplung (Fig.

2) kann entweder das eine oder das andere getriebene Kegelrad mit der

Sckneckenwelle fest verbunden und dadurch die das Vordergestell dirigirende

Kettentrommel rechts oder links gedreht werden.

Erst jetzt kann man behaupten, daſs Straſsenlokomotiven, wenn sie mit der Kuhn'schen Drehvorrichtung ausgerüstet sind, sich auch

auf Straſsen ohne Gefahr für sich selbst, für Gebäude und den übrigen Verkehr

bewegen können. Vielleicht dürfte gerade diese nun erreichte Eigenschaft für die

Einführung dieser Maschine in Deutschland bahnbrechend sein.

Als fernere Constructionsbedingung galt die möglichste Beseitigung des stoſsweisen

Austretens des Abdampfes und des damit verbundenen Geräusches. Zu diesem Zweck muſs

der Dampf ein in den beiden Wasserkasten befindliches Schlangenrohr durchstreichen,

worin er gröſstentheils condensirt und der Rest thatsächlich fast geräuschlos und

kaum sichtbar aus dem Kamin entweicht.

Für obige Bedingungen genügen die Gröſsen und Zugverhältnisse des Kessels bei Fahrten

auf Straſsen bis zu 5 Proc. Steigung. Auf gröſseren Steigungen hat Zugverstärkung

einzutreten. Diese wird durch eine Klappenvorrichtung erreicht, welche den Abdampf

mit Umgehung des Schlangenrohres direct durch das Blasrohr in den Kamin austreten

läſst.

Die Maschine war am 4. November 1878 in der Fabrik betriebsfähig hergestellt und am

23. November von der Stadtgemeinde Stuttgart in Dienst genommen. Im Laufe der

folgenden Tage wurde die Maschine in verschiedenen Stadttheilen, auf verschiedenen

Straſsen und auf verschiedenen Steigungen eingehenden Proben unterworfen. Am 2. December 1878 fand in

der frisch eingeworfenen 800m langen

Hohenheimerstraſse, welche 7¾ Proc. Steigung hat, Besichtigung durch die

städtisch-technische Commission statt, welche in ihrem hierüber abgegebenen

Gutachten sich schlieſslich dahin aussprach: „daſs die Maschine sowohl ihrer

Construction und Leistung, als auch ihrer Ausführung nach zur Uebernahme

empfohlen werden müsse.“

Die Maschine erhielt ein Gewicht von 23000k und

eine Breite von 2m,200. Die Fahrgeschwindigkeit

beträgt auf frisch eingeworfenen Straften 2 bis 2km,5, auf fertigen Straſsen 3 bis 4km in

der Stunde. Bei Anwendung von Porphyrgeschläg, und wenn etwa 10 bis 15cm hoch eingeworfen wird, ist ein 16 bis 18maliges

Befahren der Straſsenbreite nöthig bis zum Fertigwalzen; für Kalkgeschläg genügen

schon 9 bis 10 Fahrten. Die Maschine leistet somit stündlich, je nach dem zur

Verwendung kommenden Einwurfmaterial und der Höhe der Beschotterung, 250 bis 500qm fertig gewalzte Straſsenfläche; dabei

verbraucht sie 40k Kokes und 0k,15 Schmiermaterial.

Tafeln