| Titel: | J. W. Späth's Hopfenballen-Presse. |

| Fundstelle: | Band 231, Jahrgang 1879, S. 510 |

| Download: | XML |

J. W. Späth's Hopfenballen-Presse.

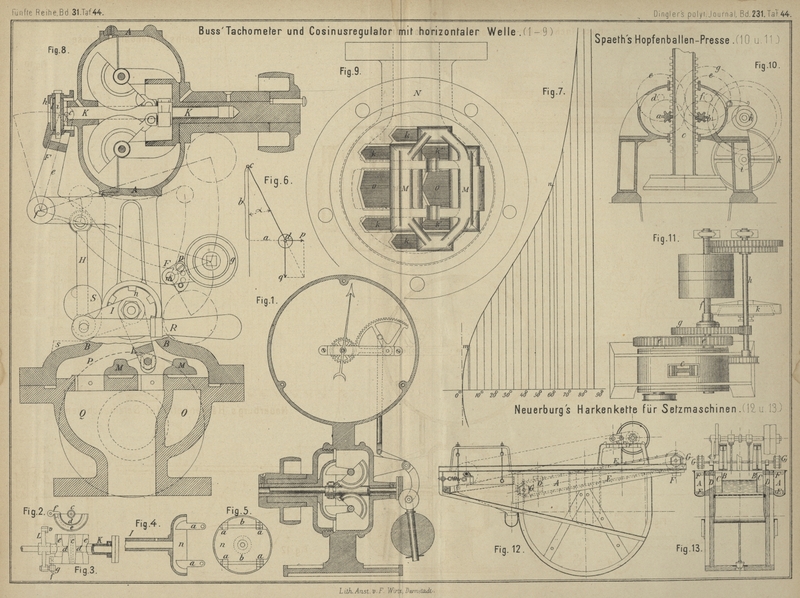

Mit Abbildungen auf Tafel 44.

Späth's Hopfenballenpresse.

Um Bruch und Abnutzung, also die Hauptübelstände, welche sich bei Zahnstangenpressen

fühlbar machen, möglichst zu vermeiden, bringt J. W.

Späth in Dutzendteich bei Nürnberg (*D. R. P. Nr.

2252 vom 9. October 1877) an seinen Hopfenballenspressen eine doppelte Zahnstange

an, in welche mehrere gleiche Getriebe gleichzeitig eingreifen. Diesen lassen sich

überdies nach entsprechenden Umschaltungen verschiedene Umdrehungszahlen ertheilen,

so daſs das Pressen bei steigender Kraft mit abnehmender Geschwindigkeit

erfolgt.

In Fig. 10 und 11 Taf. 44

ist das Triebwerk einer Presse mit zwei Getrieben a und

b skizzirt, welche in die durch ein Mittelstück

gegen seitliche Verbiegung versteifte Doppelzahnstange c greifen. Die Achsen dieser Hauptgetriebe tragen zwei in einander

greifende Stirnräder, von denen jedes für sich durch ein Getriebe auf den Achsen d und f gedreht wird,

welche ebenfalls durch zwei groſse Stirnräder e mit

einander verbunden sind. Die Achse f trägt eine

Vollscheibe und zwei Leerscheiben für einen offenen und einen gekreuzten Riemen und

auſserdem ein loses Stirnrad g, welches sich mit ihr

nach Belieben kuppeln läſst. In dieses Rad greift ein Getriebe einer Zwischenwelle

h mit zwei gröſseren Rädern, denen wieder zwei

Getriebe auf der Vorgelegeachse i entsprechen; letztere

trägt eine Riemenscheibe k, welche sich mit ihr durch

einen Frictionskegel kuppeln läſst und gleichzeitig mit den Scheiben der Achse f von einem Vorgelege aus angetrieben wird.

Das Heben des Stempels und die erste leichte Pressung erfolgt durch directen Antrieb

der Vollscheibe auf f bei ausgerücktem Rad g und ausgekuppelter Riemenscheibe k. Soll der Druck verstärkt werden, so schiebt man den

Riemen auf die Losscheiben der Welle f, drückt den

Frictionskegel in die Scheibe k und bringt das groſse

Getriebe der Vorgelegeachse i mit dem kleineren Rad der

Zwischenwelle h in Eingriff. Zur darauf folgenden

weiteren Drucksteigerung werden diese Räder wieder ausgerückt, während man das

kleine Getriebe in das groſse Rad der Zwischenwelle schiebt.

Durch diese allmälige Verstärkung des Druckes läſst sich bei wesentlicher

Zeitersparniſs eine sehr beträchtliche Verdichtung des Hopfens o. dgl. (300k in einen Ballen von 1m Höhe und 680mm

Seite) erzielen. Das schnelle Senken des Stempels erfolgt durch directen Antrieb der

Achse f mittels des gekreuzten Riemens.

Tafeln