| Titel: | Das elektrische Gyroskop von G. M. Hopkins. |

| Fundstelle: | Band 231, Jahrgang 1879, S. 516 |

| Download: | XML |

Das elektrische Gyroskop von G. M. Hopkins.

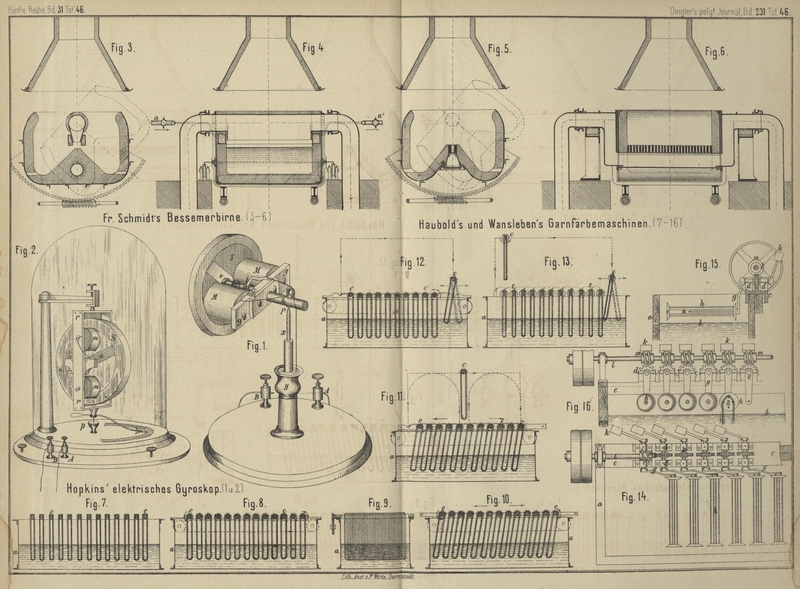

Mit Abbildungen auf Tafel 46.

Hopkins' elektrisches Gyroskop.

Obgleich das Gyroskop (vgl. *S. 237 d. Bd.) längst und jetzt

allgemein bekannt und gegenwärtig sogar ein Spielzeug der Kinderstube ist, so bleibt

es dennoch stets ein interessantes physikalisches Experiment; auch wird es, nicht

mit Unrecht, das „mechanische Paradoxon“ genannt, denn indem es einestheils

den Gesetzen der Schwere unterworfen, scheint es anderntheils wieder vollständig

davon unabhängig zu sein. Seit den Versuchen von Bohnenberger, Fessel, Poggendorff, Foucault u.a. hat neuerdings G. M. Hopkins das Gyroskop zu verbessern gesucht und

ist darüber etwa Nachstehendes bekannt geworden. Bei Bohnenberger's Maschinchen, dem Fessel'schen

Rotationsapparate, sowie Foucault's Gyroskop wird der

zu bewegende Theil mit einer Schnur in Drehung gesetzt, und wenn auch diese bei

richtiger Construction der Apparate und gewandter Handhabung eine ziemliche Weile

andauert, so ist diese Zeit dennoch viel zu kurz, um genaue wissenschaftliche

Beobachtungen anstellen zu können. Hopkins hat diesen

Uebelstand erkannt und ein Gyroskop construirt, welches, indem er die Elektricität

als treibende Kraft benutzte, beliebig lange in Drehung erhalten werden kann.

Die in Fig. 1 Taf. 46 skizzirte Einrichtung ist ziemlich einfach. Auf einer

Grundplatte g und zwischen den Schenkeln eines

gewöhnlichen Elektromagnetes M ist eine Achse a angebracht, welche an dem einen Ende eine

Messingscheibe S mit starkem Schwungkranze trägt. An

dieser Scheibe ist seitwärts ein Stück weiches Eisen e

als Anker des Elektromagnetes befestigt, welches ganz nahe an den Kernen vorbei

gleiten kann, ohne dieselben zu berühren. An der Achse selbst sitzt noch ein

Gyrotrop w, auf welchem eine isolirte Feder i schleift, die an der Grundplatte g befestigt ist. Das Gyrotrop hat die Einrichtung, daſs

es den galvanischen Strom zweimal bei jeder Umdrehung des Rades und gerade dann

unterbricht, wenn der Anker der Scheibe die Kerne des Elektromagnetes eben erreicht hat. Das

Beharrungsvermögen der Scheibe führt den Anker an den Polen vorbei in die bald

darauf neu entstehende magnetische Wirkungsphäre der nächsten Pole u.s.w. Auf der

hinteren Seite der Grundplatte g ist ferner ein kurzer

Stiel h mit der Pfanne p

angebracht, welcher dazu dient, das Gyroskop auf eine Spitze x aufzusetzen. Den die Stahlspitze x

tragenden Eisenstab umschlieſst ein kleines, mit Quecksilber angefülltes Gefäſs y aus Horngummi. Der galvanische Strom geht von dem

isolirten eisernen Pfännchen p durch einen Draht an die

eine Spule des Elektromagnetes, von der andern an den Stromunterbrecher, von da über

die schleifende Feder, wo ein feiner, leicht beweglicher Draht in Windungen zum

Quecksilber des isolirten Gefäſses y führt; ein zweiter

gleichfalls in das Quecksilber eintauchender Draht reicht zu einer Verbindungsklemme

A. Der eiserne Stab des Ständers steht in leitender

Verbindung mit einer zweiten Klemme B und durch die

Spitze x in metallischer Berührung mit dem Pfännchen

p. Es muſs alles darauf eingerichtet sein, dem

Gyroskop die freie Bewegung nach jeder Richtung auf der Spitze des Ständers zu

ermöglichen.

Schaltet man 2 bis 4 Bunsen'sche Elemente zwischen den Klemmen A und B ein, setzt das

Gyroskop auf die Spitze des Ständers und gibt der Scheibe einen Anstoſs, so wird

dieselbe durch die Wirkung der Elektromagnete in sehr schnelle Drehung versetzt und

verharrt in diesem Zustande, so lange die Batterie geschlossen bleibt. Der ganze

schwere Apparat wird nun frei und wagrecht auf der Spitze des Ständers schweben,

ohne herabzufallen. Allmälig beginnt das Gyroskop aber auf der Ständerspitze x noch eine zweite Drehung zu beschreiben, und zwar

nach der Richtung, in welcher der untere Theil der Schwungscheibe sich dreht.

Verlängert man jedoch den Stiel und bringt ein Gegengewicht an, damit der Apparat

balancirt werde, so verharrt das Gyroskop in der ihm anfänglich gegebenen Stellung;

vergröſsert man das Gegengewicht zum Apparat, so bewegt sich das Gyroskop im Kreise

nach der Richtung hin, in welcher der obere Theil der Scheibe sich dreht.

Die verschiedenen Gesetze über die Drehung freier Achsen finden durch das Hopkins'sche Gyroskop ihre volle Bestätigung; auch

lassen sich alle bekannten Versuche darüber mit der gröſsten Bequemlichkeit

wiederholen. Was aber das Gyroskop in weit höherem Maſse interessant macht, sind die

neuen Versuche, welche Hopkins mit demselben

anstellte.

Kurz nachdem Foucault durch seine

berühmten Pendelversuche die tägliche Drehung der Erde sichtbar gemacht hatte,

bemühte er sich, dasselbe durch die Drehung freier Achsen zu erreichen und erfand

dazu sein Gyroskop. Da er aber nicht im Stande war, der Scheibe des Apparates eine

genügend lange Drehbewegung zu ertheilen, so scheinen die Versuche ungenügend

ausgefallen zu sein. Hopkins hat diese Versuche wieder

aufgenommen und löste die Aufgabe in gelungener Weise, indem er die Elektricität als

treibende Kraft dem Gyroskop hinzu gesellte. Das von Hopkins hierzu construirte Gyroskop ist dem oben beschriebenen im Principe

ganz ähnlich, nur ist es dem Zwecke besser angepaſst.

In einem viereckigen Rahmen r (Fig. 2 Taf.

46), dessen zwei senkrechte Seiten die Grundplatten zweier Hufeisen-Elektromagnete

bilden und dessen obere und untere Seiten aus Messingplatten bestehen, dreht sich

eine Messingscheibe S zwischen zwei Elektromagneten m. An jeder Seite der Messingscheibe, rechtwinklig sich

kreuzend, sind zwei Anker a aus weichem Eisen

angebracht, welche an den Kernen der Elektromagnete vorbei gleiten können, ohne sie

zu berühren. Jeder der beiden Elektromagnete hat seinen besonderen

Stromunterbrecher, welcher, wie oben beschrieben, an jedem Ende der Achse der

Scheibe befestigt ist. Die Magnetisirungsspiralen werden so gegen einander

geschaltet, daſs die Elektromagnete sich mit entgegengesetzten Polen einander

gegenüber liegen, das Ganze also astatisch ist. Unten am Rahmen, genau die

Drehungsebene der Scheibe angebend, ist isolirt ein Zeiger angebracht, welcher über

einer Gradeintheilung spielt. Der Rahmen hat auf der oberen und unteren Seite je

eine sorgfältig gearbeitete Stahlspitze; die untere ist durch Ebonit gegen den

Rahmen isolirt. Zur Aufnahme des ganzen Apparates dient ein auf einer Grundplatte

angebrachtes kleines Pfännchen p mit einem Achat in der

Mitte und ein Ständer mit übergreifendem Arme. Die elektrische Verbindung ist

folgende: Von einer Klemme A führt ein Draht zu dem

kleinen Pfännchen p, worin ein Tropfen Quecksilber die

metallische Verbindung mit der unteren Spitze des Rahmens herstellt; von da führen

zwei Drähte zu den beiden Stromunterbrechern, an denen die einen Enden der

Magnetisirungsspulen befestigt sind, während die anderen Enden derselben mit dem

Rahmen verbunden werden. Die obere Spitze des Rahmens vermittelt die leitende

Verbindung mit dem Ständer, welcher mit einer zweiten Klemme B in Verbindung steht.

Der Apparat wird so aufgestellt, daſs die Drehebene der Scheibe mit dem Meridian

zusammenfällt, und vortheilhaft durch eine Glasglocke gegen Luftzug abgeschlossen.

Verbindet man jetzt die beiden Klemmen mit 4 bis 6 Bunsen'schen Elementen, so wird

die Scheibe sehr bald in auſserordentlich schnelle Drehung versetzt; gleichzeitig

bemerkt man aber auch, wie der Zeiger des Rahmens über der Gradeintheilung von Ost

nach West sich fortbewegt. In Wirklichkeit verharrt der Apparat mit dem Zeiger in

der zuerst angenommenen Drehungsebene der Scheibe unverrückbar, oder nahezu so,

während die Erde mit der Gradeintheilung sich unter ihm von West nach Ost dreht. Es

bleibt sich vollkommen gleich, ob der Zeiger nach Süd oder Nord weist, stets ist

seine scheinbare Wanderung von Ost nach West gerichtet, ein sicherer Beweis, daſs

nicht der Zeiger, sondern die Erde sich bewegt. (Nach dem Scientific

American, 1878 Bd. 38 S. 335 und Bd. 39 S. 1.)

Tafeln