| Titel: | Neuere Garnfärbemaschinen. |

| Autor: | Kl. |

| Fundstelle: | Band 231, Jahrgang 1879, S. 542 |

| Download: | XML |

Neuere Garnfärbemaschinen.

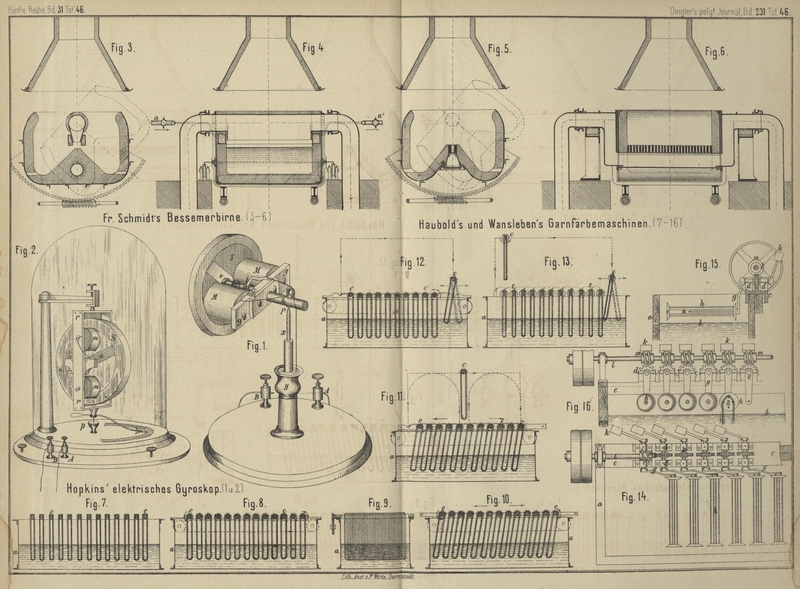

Mit Abbildungen auf Tafel 46.

Haubold's und Wansleben's Garnfärbemaschine.

Baumwollene, seidene oder wollene Garne werden in der Weise gefärbt, daſs die Strähne

auf einer Anzahl von Stäben vertheilt und an denselben hängend in die kalte, warme

oder heiſse Farbflotte eingetaucht werden; letztere befindet sich in dem Farbbottig

a (Fig. 7 Taf.

46); die Stäbe c, an welchen die Strähne aufgehängt

sind, werden mit ihren Enden auf den beiden Seitenwänden des Bottigs aufgelegt und

von dem Arbeiter der Reihe nach um ihre Achse gedreht, damit immer eine andere

Stelle des Garnes auf die Stäbe zu liegen kommt und gleichzeitig eine andere Stelle

desselben in das Farbbad eintaucht. Man nennt diese für das gleichmäſsige Anfärben

der Garne wichtige Hantirung das Umziehen oder Wenden der Garne. Aber um eine

fleckenreine Waare zu erhalten, müssen auch die Plätze der Stäbe und mithin des

Garnes in der Flotte regelmäſsig gewechselt werden, damit dasselbe an verschiedenen

Stellen des Kastens in die Flüssigkeit eintaucht, d.h. das Garn muſs umgesetzt

werden. Die Strähne werden aus der Flüssigkeit gehoben und von Neuem in dieselbe

eingelassen, so daſs das Garn wieder einfach und glatt nach unten hängt, und ohne

daſs die benachbarten Strähne sich unter einander verschlingen. Mit dem Umsetzen

läſst sich zugleich das Schlagen des Garnes verbinden, indem man die umgesetzten

Strähne mit mehr oder weniger Geschwindigkeit in der Farbflüssigkeit hin und her

zieht, damit die letztere auch in die inneren Theile der Strähne eindringt. In Fig.

8 und 9 Taf. 46

ist eine Vorrichtung skizzirt, welche das Umziehen des Garnes selbstthätig bewirkt.

Die Strähne hängen auf runden oder eckigen Stäben, welche auf beiden Seiten in

Lagern liegen und durch Räder gedreht werden.

Während bei der letzten Anordnung die Lager der Stäbe mit den beiden Seiten des

Färbetroges fest verbunden sind, hat C. G. Haubold in

Chemnitz (*D. R. P. Nr. 170 vom 20. Juli 1877) diese Lager isolirt vom Farbkasten

auf zwei sich hin und her bewegenden Schienen (Fig. 10

Taf. 46) angebracht, um zugleich das Umziehen und Schlagen des Garnes auf

mechanischem Wege zu besorgen. Um auch das Umsetzen auf solche Weise zu erzielen,

hat Haubold an dem letzteren Apparat eine Vorrichtung

angebracht, durch welche irgend einer der Stäbe mit dem Garn gehoben und an einer

anderen Stelle in den Farbkasten eingelassen wird (vgl. Fig. 11

Taf. 46). Während dieser Zeit wird das im Kasten befindliche Garn derart verschoben,

daſs der durch den einen weggenommenen Stab erledigte Platz wieder besetzt und ein

anderer Platz für das aus der Flüssigkeit ausgehobene Garn frei gemacht wird, damit

letzteres einen anderen Platz im Kasten erhält und wieder in die Flüssigkeit gelangt. Das Umziehen

sowie das Schlagen des Garnes findet bei allen Stäben auf einmal im Kasten

statt.

Bei der nachfolgenden, ebenfalls von Haubold neu

ausgeführten Construction erfolgt das Schlagen beim Einlassen des Garnes nach dem

Umsetzen desselben in seinen neuen Platz im Kasten (Fig. 12

Taf. 46). Das Umsetzen selbst findet wie bei dem vorhergehenden Apparat statt, und

der Farbkasten ist wiederum getrennt von dem beweglichen Lagergestell der

Garnstäbe.

In Fig. 13 endlich ist ein Färbeapparat desselben Constructeurs skizzirt,

bei welchem die Stäbe sich nicht drehen, sondern einfach auf dem Kasten liegen. Der

Stab wird gehoben und, während sich derselbe auſserhalb des Kastens befindet,

gewendet, oder auch beim Einlassen auf seinen neuen Platz im Kasten umgezogen. Das

Schlagen findet Mährend der letzten Periode des Umsetzens, also während des

Niederlassens des Garnes auf seinen neuen Platz statt.

Ganz verschieden von obigen Apparaten ist die Garnfärbemaschine der Gebrüder Wansleben in Eisenthal bei Crefeld (*D. R. P.

Nr. 180 vom 1. August 1877); dieselbe ist in Fig. 14 bis

16 Taf. 46 in Draufsicht, Querschnitt und Vorderansicht dargestellt. Auf

der einen Seite des Farbkastens a ist eine Lagerplatte

c für die Lager d

befestigt. Der Farbkasten ist bis zur Linie b mit der

Flotte gefüllt. Das Garn hängt an den Haspeln h, welche

um die Spindeln n sich frei bewegen können. Die

Spindeln selbst sind mit den Kurbeln g verbunden,

welche auf den in den Lagern d liegenden Achsen e befestigt sind und mittels der Zahnräder und der auf

der Welle l befindlichen Schnecken m ihre drehende, auf und abwärts gehende Bewegung

erhalten. An dem anderen Ende der Achsen e befinden

sich die Gegengewichte h. Es ist leicht einzusehen,

daſs, wenn die Kurbeln g sich heben, das Gewicht der

Garnsträhne eine Drehung der Haspel uni ihre Spindeln und damit das Umziehen oder

Wenden des Garnes bewirkt, daſs ferner die Bewegung der Strähne durch die Farbflotte

das Schlagen des Garnes ersetzt, und daſs endlich die Bewegung der Haspel auch das

Umsetzen der Garnsträhne besorgt, allerdings in räumlich viel beschränkterer Weise

als bei den Haubold'schen Apparaten.

Kl.

Tafeln