| Titel: | Herstellung von Sammetgeweben nach Th. Funck in Roubaix. |

| Autor: | E. L. |

| Fundstelle: | Band 232, Jahrgang 1879, S. 32 |

| Download: | XML |

Herstellung von Sammetgeweben nach Th. Funck in

Roubaix.

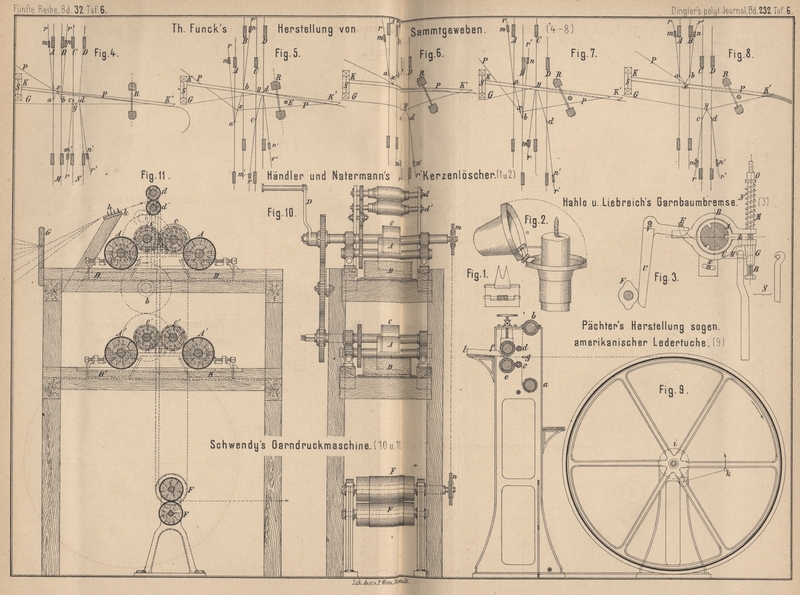

Mit Abbildungen auf Tafel 6

Funck's Herstellung von Sammetgeweben.

Sammetgewebe irgend welcher Art werden nach Funck (* D.

R. P. Nr. 1419 vom 25. November 1877) mit Hilfe von feststehenden Sammetnadeln KK' (Fig. 4 bis

8 Taf. 6) hergestellt, welche mit der Richtung der Kettenfäden parallel liegen

und um welche sich die letzteren mittels einer besonderen Trittvorrichtung drehen

lassen. Von den zwei Rietblättern ist S unbeweglich und

sind in ihm die Nadeln befestigt; E, ein gewöhnliches

Webeblatt, dient dagegen zum Anschlagen der Schuſsfäden und läuft mit seinen Rohren

zwischen den Nadeln hin und her. Der Querschnitt der letzteren entspricht der Form

der zu erzielenden Sammetmasche, alle anderen Nadeln hierfür fallen weg.

Die vier Schäfte A bis D

werden durch drei Tritte M, N, O eingestellt; M ist mit den Schäften A

und C verschnürt, N mit

C und D, endlich O mit B und D. a bis d sind die

zugehörigen Schaftaugen, x und y die Ringel von zwei Schaftstäben m und n, deren Litzen durch die Augen der Schäfte A bis D, wie Fig.

4 zeigt, gezogen sind und durch deren Ringel die Kettenfäden laufen. Die

Polkette P ist in die Augen x und die Grundkette G in y eingezogen. Die Schäfte m und n werden durch die bei r und r' angeschnürten

Federn stets nach oben hin gezogen, während die Schäfte A bis D in der gewöhnlichen Weise angehängt

sind.

Zunächst tritt man die Schäfte A und C durch M nieder (vgl.

Fig. 5) und stellt hierdurch und zufolge der oberen Aufhängung die

Schäfte B und D in das

Oberfach. Durch den Schaft A wird x mit m herunter gezogen,

während n mit B hinauf

geht, und es stellt sich x mit den Polfäden P tief. Der steigende Schaft D bewirkt Hochgang der Ringel y und der darin

liegenden Grundkette; bringt man hierauf das Blatt R

zurück, so läſst sich der erste Schuſsfäden E

eintragen. Jetzt tritt man durch JV die Schäfte C und

D herunter (vgl. Fig. 6) und

stellt die Schäfte A und B

hoch. Die Grundkette kommt in das Unterfach, die Polkette in das Oberfach und der

zweite Schuſs wird eingeschossen. Für den dritten Schuſs ist die Fachstellung

dieselbe wie für den ersten; man tritt M und schieſst

hierauf ein.

Während dieser drei Schuſslagen befindet sich die Polkette P immer auf der linken Seite der Nadeln. Um sie jetzt auf die andere Seite

zu bringen und Maschen zu bilden, schlieſst man das Fach wie in Fig. 4, so

daſs sich die Ringel x oben an den Nadeln befinden, und

tritt hierauf O nieder und damit die Schäfte B und D (vgl. Fig.

7). Dadurch kommt die Polkette rechts der Nadeln in das Unterfach und die

Grundkette stellt sich hoch; vorn am Rietblatt R bildet

die Kette P die Sammetschleifen, und schlägt man jetzt

R mit zuvor eingetragenem Schuſsfäden an, so sind

die Schleifen fertig. Weiterhin wird N getreten (vgl.

Fig. 8), die Grundkette geht herunter und die Polkette hinauf, worauf man

abermals einen Schuſs einführt. Durch O stellt man, wie

Fig. 7 zeigt, G wieder hoch und P neuerdings tief, legt abermals Schuſs ein, tritt

alsdann M und bringt die Polkette wieder herüber in

ihre erste Stellung und bildet das zweite Mal Schleifen u.s.f.

Die Nadeln können vorn bei K' messerförmig geformt und

geschliffen sein, um

sofort während der Aufwindung der Waare die Maschen aufzuschneiden. Die Dichte des

Flores ergibt sich aus der relativen Nadelzahl und kann ziemlich beliebig gemacht

werden.

E.

L.

Tafeln