| Titel: | Neuerungen an Nähmaschinen und Stickmaschinen. |

| Autor: | G. W. |

| Fundstelle: | Band 232, Jahrgang 1879, S. 34 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Nähmaschinen und

Stickmaschinen.

(Fortsetzung des Berichtes S. 27 Bd.

231.)

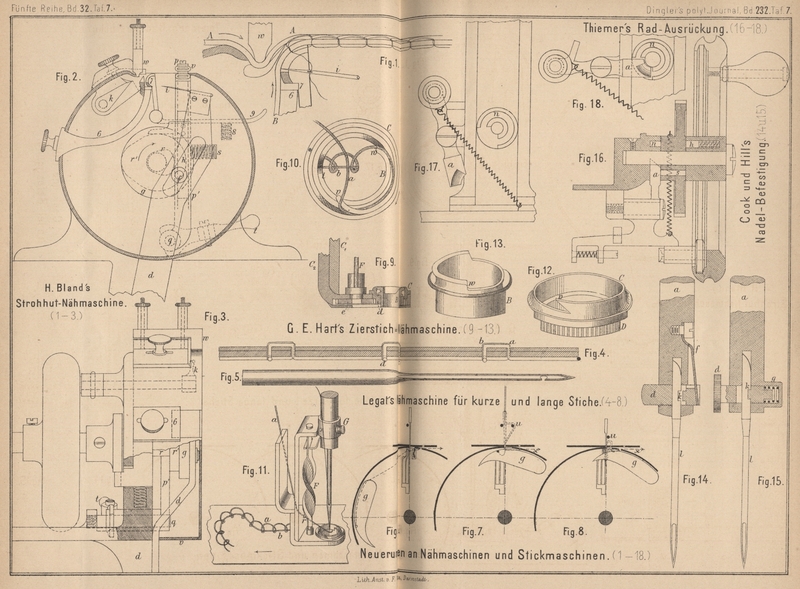

Mit Abbildungen auf Tafel 7.

Neuerungen an Nähmaschinen und Stickmaschinen.

Auf eine Universal-Nadelstange an

Nähmaschinen haben H. Koch und Comp. in Bielefeld ein

deutsches Reichspatent * Nr. 2645 vom 5. April 1878 ab erhalten. Dieselbe besteht

aus zwei gegen einander verschiebbaren und durch eine Schraube mit einander zu

verbindenden Stücken, deren unterstes die Nadel trägt. Behufs sicherer Verbindung

liegt das untere Stück zum Theile in einer Nuth des oberen, und da es nicht nur in

seiner Längsrichtung, sondern auch nach einer Seite hin mittels zweier

Preſsschrauben und einer Befestigungsschraube zu verschieben ist, so kann man die

Nadel hierdurch nach den angegebenen zwei Richtungen hin leicht verstellen.

John Mc. Closkey in New-York (* D.

R. P. Nr. 2679 vom 17. März 1878) hat an der Wheeler- und

Wilson-Nähmaschine über der Nähtischplatte einen schwingenden Hebel mit

Haken angebracht, welcher durch den Niedergang der Nadelstange so bewegt wird, daſs

sein Haken den Faden zwischen der Nadel und dem vorhergehenden Stiche erfaſst und

den letzteren durch Anspannen des Fadens fest zusammen zieht, während die Nadel zum

neuen Stiche durch den Stoff hinab geht. Dadurch wird regelmäſsig die Schleife,

welche der Greifer unter dem Nähtische vom oberen Faden auszieht, um sie über die

untere Spule zu schieben, vom Haken wieder nach oben hinaus gezogen; beim nächsten

Stiche holt sie der Greifer wieder nach unten u.s.f., wobei sie immer rückwärts die

für jeden Stich erforderliche Fadenmenge abgibt und dieselbe durch Zuführung neuen

Fadens von der Spule ergänzt.

Eine neue Einrichtung der Strohhut-Nähmaschine von H. Bland in Luton in England (* D. R. P. Nr. 2721 vom 27. Januar 1878) besteht darin, daſs zwei

Stoffstücke (Flechten oder Tressen von Stroh, Haaren u. dgl.) so an einander genäht

werden können, daſs die Stiche auf der einen Waarenseite nicht, oder nur möglichst

wenig, zu sehen sind. In Fig. 1 Taf.

7 ist A die eine und B die

andere Flechte, welche mit einander verbunden werden sollen. B wird so geführt, daſs die Nadel i ungefähr

rechtwinklig hindurchstechen muſs, und A wird durch

einen Drücker w so gebogen, daſs die Nadel i nur durch die Biegungsstelle hindurch fährt, ohne aber die

ganze Stärke der Flechte zu durchdringen. Es ist gleichgiltig, welche Art Naht man

verwendet; jedenfalls entstehen nur auf der unteren Seite von B die sichtbaren Lagen des Fadens, während von dem

letzteren auf der oberen Seite von A nur wenig zu sehen

ist, da die oberen Stiche fast ganz innerhalb der Flechte A liegen.

Fig.

2 und 3 Taf. 7

zeigen die Anordnung für eine sogen, runde Nähmaschine zur Herstellung einer

Kettenstichnaht mit Hilfe der Nadel i, welche an dem

unten um einen Zapfen schwingenden Hebel d befestigt

ist, und eines schwingenden Fadenfängers k. Der Hebel

d wird von einer Kurbelscheibe, deren Bolzen f im Schlitze h läuft, hin

und her geführt. An Stelle des schwingenden Hakens k

benutzt man auch einen rotirenden Haken. Die untere, bei 6 zugeführte Flechte ist

da, wo sie von der Nadel durchstochen werden soll, zwischen den Stoffdrücker 7 und

die links davon liegende Nähtischplatte fest geklemmt, durch Hebel 9 und Feder 8.

Der Drücker w kann durch Zugstangen und eine Hubscheibe

der Triebwelle herabgezogen werden, um rechtzeitig die zweite Flechte in die zum

Nähen erforderliche Lage zu bringen; er wird nach der Vollendung eines Stiches

wieder gehoben, damit der Stoff weiter gerückt werden kann.

Der Stoffrücker v hat die Form einer Zange, deren zwei

Backen, aus elastischem Stahlblech bestehend, an zwei verticalen Schienen p, p' befestigt sind. Die obere Schiene p verschiebt sich längs der unteren p', welche um die Achse q

ausschwingt und durch die Hubscheibe r nach rechts,

durch die Feder s aber nach links bewegt wird. Ein

Excenter r' hebt den oberen Schieber p, um die Zange zu öffnen, wenn sie nach links

schwingt, den Stoff' aufs Neue erfassen und nach rechts ziehen soll; eine Feder

schlieſst die Zange wieder, indem sie den oberen Backen v auf den unteren herab zieht.

Die Maschine ist in der Patentschrift auch noch in anderen als der hier abgebildeten

Ausführungsform angegeben, welche indeſs dieselben wesentlichen Theile der Erfindung

enthalten.

Die Nähmaschine zur Erzeugung von

abwechselnd kurzen und langen

Stichen von D. M. Legat in Paris (* D. R. P.

Nr. 2835 vom 4. August 1877) kann auch, wie die vorige, für Strohgeflecht-Näherei

verwendet werden, da auf einer Waarenseite nur die kurzen Stiche ab (Fig. 4 Taf.

7) und auf der anderen die langen Lagen bc sichtbar

sind. Die Schauseite der Waare zeigt also nur wenig von der Naht und gleichwohl ist

letztere, wegen der langen Verbindungsfäden, in den angegebenen Stoffen von Stroh-

oder Haargeflecht haltbar; ja sie bleibt auch fest, wenn der Faden einmal an einer

Stelle zerreiſst, da sie nicht den gewöhnlichen einfachen Kettenstich bildet.

Die Nadel, welche in Fig. 5 Taf.

7 dargestellt ist, enthält nicht ein Oehr, sondern einen seitlichen Einschnitt, in welchen

der Faden zeitweilig gelegt werden kann, ganz ähnlich wie es in der

Tambourirmaschine geschieht. Diese Nadel sticht zunächst, wie Fig. 6

zeigt, leer durch den Stoff nach unten (d. i. an der Stelle a in Fig. 4),

wenn das Schiffchen g weit nach links gefahren ist und

eine Stichverbindung eben vollendet hat. Der freie Faden x wird nun durch einen besonderen Apparat, eine Art Zange, unterhalb des

Nähcylinders erfaſst und in den Einschnitt der Nadel gelegt, so daſs diese beim

Emporsteigen eine Schleife (Fig. 7) mit

hinauf zieht. Nun rückt der Stoff nach rechts zur Seite fort und ein Stift u schiebt die obere Fadenschleife im Bogen mit nach

rechts, damit sie der Nadel für den nächsten Stich nicht in den Weg kommt und sicher

in deren Einschnitt hängen bleibt. Diese Stoffverschiebung entspricht dem kurzen

Stiche, also der Entfernung ab in Fig. 4; bei

b senkt sich die Nadel von neuem und nimmt die

Fadenschleife wieder durch den Stoff mit hinab. Sie verhält sich nun ganz wie eine

gewöhnliche Nähnadel mit Oehr, hebt sich also aus der untersten Stellung ein wenig,

um die Schleife zu lockern, so daſs das Schiffchen g,

welches inzwischen nach rechts zurück geschwungen war, wieder vorwärts durch die

Schleife hindurch fahren kann. Hierbei zieht g die

Fadenschleife ganz von der Nadel ab und letztere steigt leer empor. Darauf wird der

Stoff um die lange Stichweite bc (Fig. 4)

verschoben und man erhält die Anfangsstellung für Beginn eines neuen Stiches cd.

Das Schiffchen g hat eine schwingende Bewegung. Der

Stoffrücker ist eine an der Auſsenfläche rauhe, hohle Walze, in welcher zeitweilig

die Zange Platz findet, die zum Einlegen des Fadens in die Nadel dient. Die Drehung

dieser Walze erfolgt durch ein Schaltwerk von einer Hubscheibe der Triebwelle aus.

Diese Scheibe enthält zwei Erhöhungen, eine kleinere und eine gröſsere, mit denen

sie während einer Arbeitsperiode, d. i. von a bis c, zweimal, auf ein kurzes und ein längeres Stück, die

Fortrückung des Stoffes einleitet.

Von N. Löb und Söhne in Berlin (* D.

R. P. Nr. 2954 vom 12. October 1877) ist an der Bonnaz-Stickmaschine eine Schere angebracht

worden, welche während des Arbeitens der Maschine zugleich den Stoff neben der

Sticknaht durchschneidet. Hiermit ist es möglich, gestickte Kanten auch

gleichlaufend mit der Form der Stickerei, also als Bogen, Spitzen u.s.w.

auszuschneiden. Zu dem Zwecke ist an dem Nadelröhrchen ein scharfes Messer

befestigt, mit der convex gebogenen Schneide nach unten gerichtet, und um die Röhre

liegt fest ein weiter Hohleylinder, welcher ein zweites gebogenes Messer trägt;

letzteres reicht hinunter bis auf den Stoff. Der ringförmige Stoffrücker ist gröſser

als bisher, weil die Messer in ihm Platz finden müssen. Zur Seite des an der

Nadelröhre befestigten Messers ist noch ein Stoffdrücker angebracht, welcher mit der

Röhre abwärts kommt und die Waare glatt liegend erhält, wenn dieselbe zerschnitten

worden ist.

G. E. Hart in Newark, N. J. (* D. R.

P. Nr. 3032 vom 10. Februar 1878) hat eine Vorrichtung erfunden, welche an irgend

einer Nähmaschine angebracht werden kann, um von der

gewöhnlichen Naht einen Zierfaden in einzelnen

Bogenlagen mit auf dem Stoffe befestigen zu lassen. An dem gewöhnlichen Stoffdrücker

C2 (Fig. 9 Taf.

7) ist ein Rahmen C1

angeschraubt, welcher mit der unteren Stoffdrückerplatte zusammen eine Welle F (Fig. 11)

trägt. Diese aus Flacheisen bestehende Welle ist oben und unten auf ein Stück gerad

gestreckt, in der Mitte aber in Form eines Schraubenganges gewunden; sie wird von

einer Gabel an der Nadelstange G erfaſst und während

des Auf- und Absteigens der letzteren einmal links und rechts gedreht. Durch die

Räder e, d (Fig. 9)

überträgt sie die Drehung auf den Führer C des

Zierfadens a, welcher drehbar um einen festen Ring B herum liegt. Die Formen von C und B sind in Fig. 12 und

13 Taf. 7 angegeben. Der Faden a wird durch

ein Oehr r (Fig. 11)

nach dem Führer B hin geleitet, der Nähfaden b ist wie gewöhnlich in seine Nadel gefädelt und

arbeitet irgend eine Stich Verbindung. Wenn die Nadelstange aufsteigt, so erfaſst

der Haken v von C den

Zierfaden a und nimmt ihn mit im Kreise herum. Von der

Kante w des fest liegenden Ringes B wird der Faden a

gehalten, so daſs er eine Bogenlage bildet, in welche die Nadel beim Niedergange

einsticht. Während des ersten Stückes dieser Senkung bleiben F und C in Ruhe; ist aber die Nadelspitze bis

an den Stoff gelangt, so erfaſst auch die Gabel an G

den Schraubengang von F und dreht C in umgekehrter Richtung. Dann verläſst der Haken v den Faden a, welcher bei

der nächsten Drehung von C auch über die schiefe Kante

w rückwärts hinab geschoben wird. Je nach der

Fadenspannung und Stichweite bildet die Verzierung verschiedene Formen.

Von Necker und Comp. in Berlin (* D.

R. P. Nr. 3112 und 3113 vom 10. November 1877) sind Verbesserungen an Doppelsteppstich-Nähmaschinen, für die Fabrikation der

Lederhandschuhe verwendbar, erfunden worden, welche

sich auf Anordnung des Schiffchens in Cylindermaschinen zum Nähen der Finger, auf

den Betrieb oscillirender Schiffchen, auf hin- und hergehende und auf rotirende

glockenförmige Stoffrücker beziehen.

Von J. R. V. de Castro in Porto, Portugal (* D. R. P. Nr. 3150 vom 30. December 1877), ist die Construction eines

Ersatzes für Schiffchen in Doppelsteppstich-Maschinen

angegeben worden, welche wesentlich die Verwendung recht groſser Garnspulen, wie sie im Handel mit Nähfaden gefüllt vorkommen, für

Lieferung des Unterfadens zum Zwecke hat. Eine Aehnlichkeit dieser Construction mit

früheren Versuchen besteht darin, daſs nicht das Schiffchen durch die Schleife des

Oberfadens hindurch

geschoben, sondern diese Schleife durch einen rotirenden Haken über die Garnspule

hinweg gezogen wird.Vgl. die Nähmaschine von du Laney oder jene von

Lathrop (*1873 207 24. Richard: Die Nähmaschine,

1876 S. 63 und 67). Die Spule liegt in einer Hülse und der

rotirende Körper enthält eine sinnreiche Vorrichtung, mit der er einen an ihm

beweglich angebrachten Haken während einer Umdrehung nach Bedarf hinaus schiebt oder

herein zieht, damit derselbe die Schleife erfassen oder wieder frei lassen kann.

Die Wachsfaden-Nähmaschine von C. S. Larrabee und Comp. in Mainz (* D. R. P. Nr. 3297

vom 31. März 1878) verwendet oberhalb der Stoffplatte und des Stoffdrückers eine

gerade Ahle, welche durch das Leder hindurchsticht, und einen schwingenden

Fadenführer, welcher der von unten herauf kommenden Hakennadel den Faden einlegt;

unterhalb des Nähtisches aber ist die Tambourir- oder Hakennadel so angeordnet, daſs

sie vertical auf- und abwärts sich bewegt, durch das von der Ahle vorgestochene Loch

hindurchfährt und den Faden als Schleife herabzieht. Dicht neben der Nadel ist ein

schmaler Schieber, ein sogen. Schlingensicherer, derart beweglich angebracht, daſs

er den Haken der Nadel bisweilen überdeckt, auch mit letzterer auf einzelne Strecken

sich fort bewegt und das Herausfallen des Fadens aus dem Haken verhindert. Die Nadel

bildet gleichzeitig den Stoffrücker; sie ist mit ihrer Führungsstange in einem

Rahmen oder in einer Coulisse verschiebbar, welcher eine geringe schwingende

Bewegung um eine im unteren Theile liegende Achse ertheilt wird. Wenn nun die Ahle,

nachdem sie das Loch vorgestochen hat, sich wieder aufwärts bewegt, so folgt ihr die

Nadel genau vertical nach; wenn letztere aber im Stoffe steckt, so schwingt die

Coulisse nach vorwärts. Dabei wird der Stoffdrücker gehoben und die Nadel zieht den

Stoff um eine Stichlänge mit fort. Sobald die Nadel nach abwärts aus dem Stoffe

wieder heraus gekommen ist, schwingt die Coulisse in die verticale Stellung zurück,

wohin sie die Fadenschleife mit fort zieht. Die Maschine besitzt nur eine kurze

Triebwelle, von welcher die Bewegungen durch eine Nuthenscheibe und eine

Kurbelscheibe auf die arbeitenden Theile übertragen werden; Hebel Verbindungen

vermitteln weiter das Ausschwingen zweier Schüttelwellen, deren eine auf die obere

Ahlenstange und den Stoffdrücker wirkt, auch den Fadenführer ausschwingt, während

die andere die Nadel und den Schlingensicherer bewegt.

Die Neuerungen an Nähmaschinen für

überwendliche Naht von J. E. Bertin in Paris (* D. R. P. Nr. 3471 vom 8. December 1877) betreffen nicht eine Maschine, welche mit

einem Faden eine wirkliche überwendliche Naht herstellt, sondern nur eine solche,

welche mit zwei Fäden, ganz nach Art der Rudolf sehen

Nähmaschine, eine überwendliche Naht nachahmt, und sie bestehen ferner in einer

directen Räderverbindung zwischen der Triebwelle und den zwei als Stoffrückern dienenden

Cylindern, sowie in der Anbringung eines Führungsstabes über den Kanten dieser

Cylinder, welcher den Stoff nur bis zu bestimmter Höhe über dieselben reichen läſst,

auch endlich in der Anbringung einer Führungsleiste über den Cylinderkanten, an

welche der Stoff während des Durchstechens der horizontalen Nadel sich anlegt, so

daſs er nicht umgebogen wird. Alle diese Einrichtungen sollen zur Erlangung

gleichmäſsiger Stiche und dichter regelmäſsiger Nähte beitragen.

E. Cornely in Paris (* D. R. P. Nr.

3531 vom 25. April 1878) hat an der bekannten Bonnaz-Tambourirmaschine die Einrichtung getroffen zur Umschlingung des

gewöhnlichen Stickfadens mit einem zweiten Faden derart, daſs man die Maschine auch

zum Umnähen von ausschneidbaren Bogen (Festons) verwenden kann. Zu dem Zwecke ist

unterhalb der Tischplatte und zum Theile in dieselbe eingelassen noch ein zweiter

Fadenführer angebracht, welcher nach jedem zweiten Stiche sich einmal umdreht und

seinen Faden einmal um den Stickfaden herum wickelt. Zum Betriebe dieses

Fadenführers dient auch eine zweite Antriebswelle, welche neben der Schwungradwelle

liegt, von ihr durch Stirnräder umgedreht wird und mit Hilfe mehrerer

Kegelräderpaare und Wellen die Bewegung nach unten auf den zweiten Fadenführer

überträgt. Weiter enthält die Maschine als Neuerung noch eine Verbindung zwischen

der unter der Tischplatte befindlichen Regulirungskurbel für den Stoffrücker und der

Kupplung der Triebwelle mit dem Schnur- oder Schwungrade, so daſs der Arbeiter von

dieser Handkurbel aus die Maschine ein- und ausrücken kann.

Eine Fadenspannvorrichtung von W. Wenzel in Berlin (* D. R. P. Nr. 3629 vom 7. Mai

1878) ist nicht nur, wie angegeben, für Sohlen-Nähmaschinen verwendbar, sondern wird

überall da nützlich sein, wo man die Fadenspannung durch Bremsung der Spule erzielt.

Gewöhnlich werden die Zweiwürtelspulen, welche den Nähfaden enthalten, durch

Aufklemmen einer Spiralfeder auf ihre mittlere Hülse gebremst; die vorliegende

Einrichtung gewährt aber dazu noch die Möglichkeit, mehr nach dem Spulenumfange hin,

nahe dem äuſseren Rande des Würtels, Reibung zu erzeugen, um sicherer ein Voreilen

der Spule zu verhindern, wenn sie vom Faden ruckweise umgedreht wird. Deshalb steckt

auf der Spulenachse eine Blattfeder, welche an jedem Ende einen Leder- oder

Gummibuffer trägt und auf diesen steht der untere Spulenwürtel. Die Feder ist auf

ihrer Unterlage befestigt und die Spule wird durch die gewöhnliche Spiralfeder an

sie heran gedrückt. Die Reibung zwischen dem Würtel und den Buffern ergibt die

Fadenspannung.

Eine Einrichtung zur Befestigung der

Nadel in der Nadelstange der Nähmaschinen von Cook

und Hill in Redditch, England (* D. R. P. Nr. 3631 vom 11. Mai 1878) ist in

Fig. 14 und 15 Taf. 7

abgebildet und besteht

darin, daſs die Nadelstange a am unteren Ende nicht nur

eine Bohrung, in ihrer Achsenrichtung, zur Aufnahme der Nadel enthält, sondern daſs

sie auch horizontal durchbohrt ist und einen Bolzen d

trägt, welcher wiederum so geschlitzt ist, daſs die Nadel l durch ihn hindurch gesteckt werden kann. Eine Blattfeder f oder Spiralfeder g

drückt diesen Bolzen immer nach vorn, in welcher Lage er mit dem Vorsprunge k in einen Einschnitt der Nadel trifft und damit diese

letztere mit der Stange a verbindet. Drückt man den

Bolzen d (Fig. 14)

rückwärts, so wird die Nadel von k befreit und kann aus

dem Schlitz herausgezogen werden. Beim Einsetzen der Nadel ist es nur nöthig, sie

nach oben zu schieben; ihr oberes abgeschrägtes Ende drückt den Bolzen d selbst so weit zurück, daſs sie in seinen Schlitz

hinein bis zum Einfallen von k in ihren Einschnitt

gelangt.

Die Elastik-Nähmaschine mit oberer

und unterer Stofftransportirung von N Dürkopp in

Bielefeld (* D. R. P. Nr. 3641 vom 5. Januar 1878) enthält als Neuheit die

Einrichtung zweier Stoffrücker, einen unteren und einen oberen, welche man übrigens

an manchen anderen Nähmaschinen auch anbringen kann. Der untere wird selbst in den

Cylindermaschinen, d. s. solche, welche einen langen schmalen Nähtisch enthalten, in

gewöhnlicher Weise durch eine Welle mit zwei Excentern gehoben und vorwärts bewegt.

Als oberen Stoffrücker aber benutzt man den Stoffdrücker, welcher zu dem Zwecke

unten anstatt einer glatten eine gezahnte Platte angeschraubt erhält; die Stange, an

welcher er hängt, ist so dicht neben die Nadelstange gebracht, daſs letztere beim

Aufwärtsgehen mittels eines Muffes die erstere seitwärts schiebt. Gleichzeitig wirkt

ein auf diese Stoffstange drückender Hebel, so daſs hiermit in der That ein

Verschieben des Stoffes erfolgen kann. Man verwendet entweder nur den oberen oder

nur den unteren Rücker und ersetzt im letzteren Falle wiederum den gezahnten Fuſs

des oberen durch eine glatte Platte.

Die Rad-Auslösung für Nähmaschinen

von J. Thiemer in Wandsbeck (* D. R. P. Nr. 3686 vom

12. April 1878) ermöglicht die Ausrückung des Schwungrades dann, wenn dasselbe den

an Nähmaschinen gewöhnlich angebrachten Spulapparat treiben soll. An Hand- oder

Fuſstritt. Maschinen ist zu dem Zwecke das Schwungrad (Fig. 16 bis

18 Taf. 7) lose auf einen Bolzen gesteckt und wird durch einen Stift h, welchen eine Spiralfeder aus der Nabe heraus und in

die Oeffnung s eines Stirnrades treibt, fest mit diesem

verbunden. Das Stirnrad überträgt dann die Drehung auf die Welle der Maschine. Wird

nun der Spulapparat herunter gelegt, so daſs seine Triebrolle in die Spur des

Schwungrades trifft, so gelangt ein Arm a dieses

Apparates in eine Aussparung der Warze, in welcher der Tragbolzen des Schwungrades

steckt, und das schräge Ende von a drückt einen Stift

aus der Bohrung s im Stirnrade nach rechts, so daſs dieser den

Stift h aus dem Rade hinaus schiebt. Nun ist das

Schwungrad frei und bleibt., so lange der Spulapparat unten liegt, auſser Verbindung

mit der Triebwelle der Maschine. Wird der Apparat wieder entfernt, so tritt der

Stift s, durch die Feder von h getrieben, nach links aus dem Zahnrade hinaus und läuft in einer Spur

n der Gestellwarze.

G.

W.

Tafeln