| Titel: | Neuerungen an Wirkereimaschinen. |

| Autor: | G. W. |

| Fundstelle: | Band 232, Jahrgang 1879, S. 120 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Wirkereimaschinen.Vgl. 1878 230 402 Note I. Zugleich sei hier aufmerksam

gemacht auf die jüngst in der Einladungsschrift 1879 der „Fachschule für

Wirkerei in Limbach bei Chemnitz“ erschienene Arbeit von G. Willkomm: Eigenschaften der Wirkwaaren, welche

zur Erkennung derjenigen Maschinen fuhren, auf denen die Waaren gearbeitet

worden sind.Die Red.

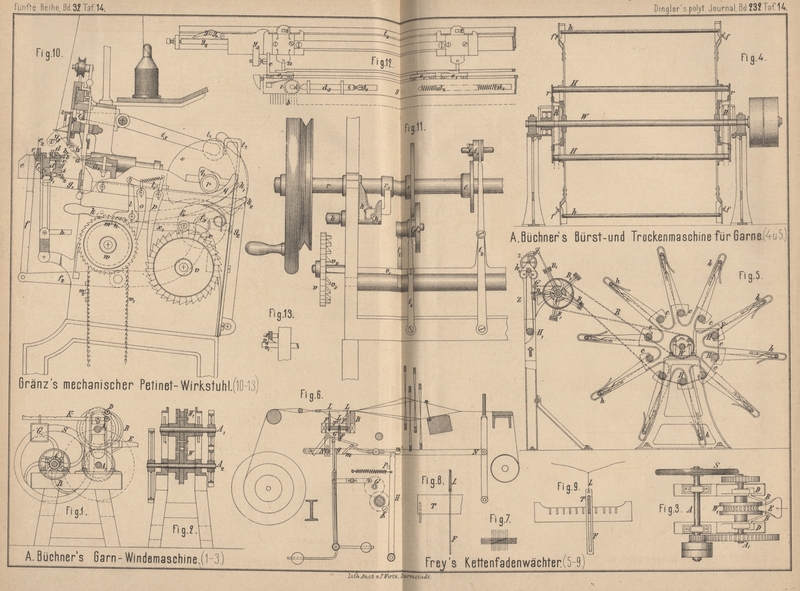

Mit Abbildungen auf Tafel 14.

Neuerungen an Wirkereimaschinen.

Die Bestrebungen zur Vervollkommnung der Wirkmaschinen haben

sich, soweit sie aus den deutschen Patentschriften des verflossenen Jahres zu

erkennen sind, fast ausschlieſslich auf Kulirwirkerei erstreckt und betreffen sowohl

die eigentlichen Wirkstühle, als auch die Strickmaschinen in ziemlich gleichmäſsiger

Weise; unter ersteren hat man ferner namentlich die flachen mechanischen Stühle für

Herstellung regulärer Waaren und unter letzteren vorherrschend die Lamb'sche

Strickmaschine bedacht. Die Ziele, welche die Constructeure sich gesteckt und mehr

oder weniger erreicht haben, sollen für eine Anzahl vorliegender Fälle kurz

angegeben werden.

Der Stuhl von Brauer und Ludwig in

Chemnitz (* D. R. P. Nr. 812 vom 16. October 1877) ist im

Allgemeinen dem bekannten Paget-Stuhle ähnlich, enthält aber fallende und stehende

Platinen ohne Schwingen, ungefähr so wie im Heimischen Handstuhle angeordnet. Man

hat mit dieser Construction offenbar dieselben Leistungen zu erreichen gesucht,

welche die mit Schwingen arbeitenden mechanischen Stühle durch die Elasticität ihrer

Waaren auszeichnen. In der Reihenfolge der Platinen wechseln lange fall ende und

kurze stehende miteinander ab; ihre Führungsschienen sind nur unten so eng, wie es

der Nadeltheilung entspricht, eingefräst; oben aber enthalten sie nur die Schlitze

für die stehenden Platinen in doppelter Entfernung von einander; sie sind deshalb

widerstandsfähiger gegen den seitlichen Röſschendruck. Nur für die fallenden

Platinen sind die üblichen Federn vorhanden, welche sie in bestimmter Höhenlage

halten; die stehenden aber reichen mit einer vorspringenden Nase in die Nuth einer

Schiene, welche sie alle gemeinschaftlich hebt und senkt. Das Röſschen wird durch

zwei Schnuren und zwei an den Seiten des Stuhles auf der Triebwelle befindliche

Schnurenscheiben gezogen; die Schnuren sind an Schieber gebunden, welche im

Scheibenrande sich verschieben, und die Verbindung derselben mit den Scheiben

erfolgt durch einen von einer Feder aus der Scheibe herausgeschobenen Stift. Nach

Beendigung des Röſschenzuges drücken die an geeigneten Stellen angebrachten

Keilstücke den Stift zurück und lösen die Verbindung zwischen Scheibe und

Schnur.

Die Fadenführer- und Decker-Einrichtung ermöglicht die Herstellung aller Theile eines

Strumpfes, also von Längen, Ferse und Fuſs, auf ein und demselben Stuhle. Die Nasen der Platinen

werden bei ihrer Fabrikation nicht, wie gewöhnlich, dünn geschliffen oder gefräst,

sondern gewalzt. Man läſst zu dem Zwecke den Stahlblechstreifen, ehe die Formen der

Platinen aus ihm gestanzt werden, durch ein Walzenpaar gehen, dessen eine Walze an

einer Stelle ein scharfkantiges gerades Stäbchen und an einer anderen eine kleine,

aber breitere Erhöhung trägt. Durch das erste Stäbchen wird der Blechstreifen in

gewissen Abständen von einander eingeknickt und kann leicht in Stücke von der Länge

der Platinen (d. i. gleich dem Umfange der Walze) zerbrochen werden; durch die

andere Erhöhung aber wird der Streifen an derjenigen Stelle dünner gewalzt, welche

später die Platinennase bildet.

Der Stuhl von A. Reichenbach in

Limbach (* D. R. P. Nr. 1369 vom 6. November 1877) ist

ein dem Paget-Stuhle ähnlicher Einnadelstuhl mit wesentlichen Vereinfachungen,

welche dadurch ermöglicht werden, daſs einzelne Maschinentheile zu mehrfachen

Leistungen Verwendung finden. So ist die vordere Platinenführungsschiene zugleich

Nadelpresse und drückt auch den Fadenführer am Ende seines Ausschubes unter die

Nadelreihe hinab. Das Mühleisen wirkt zugleich als Platinenpresse, braucht aber zum

Heben der Platinen nicht eine besondere Bewegungsvorrichtung, sondern verrichtet

diese Arbeit während des Zurückziehens der Nadelbarre durch eine höchst einfache

Führung, welche zugleich die Verstellung für das Arbeiten langer oder kurzer Maschen

gestattet. Das Hängewerk wird von Hebeln auf und ab bewegt, die Nadelbarre schwingt

auf einarmigen Hebeln vor und zurück, und um dieselben Drehungsbolzen mit ihr

schwingt auch die Mindermaschine, wenn sie behufs des Minderns fest mit ihr

verbunden wird. Ferner liegen die Befestigungsplatten für die Nadeln in der

Nadelbarre nicht auf ihren beiden Randleisten, weil dieselben oft nicht genau

parallel zu einander sind und dann beim Festschrauben die Platten schief gezogen

werden und vorn nicht gleichmäſsig auf die Nadelreihe drücken, also nicht alle

Nadeln festhalten, sondern sie stemmen sich an der hinteren Seite der Nadelbarre nur

auf einen Bolzen, bestimmen also mit ihrer vorderen Leiste und der hinteren

Auflagerungsstelle sicher die Ebene ihrer Befestigung.

Ein Links- und Links-Stuhl von der Sächsischen Stickmaschinenfabrik und L. Rudolf in

Kappel bei Chemnitz (* D. R. P. Nr. 1375 vom 20. November

1877) ist nur ein Handstuhl zu nennen; denn er erfordert die stetige Thätigkeit des

Arbeiters mit den Händen und Füſsen. Er hat wie frühere Hand- und mechanische

Stühle, welche Links- und Links-Waare arbeiten, Nadeln mit zwei Haken, d. i. einen

solchen an jedem Ende der Nadel. Diese Doppelhaken-Nadeln sind nicht unwandelbar in

der Maschine befestigt, sondern werden, wie die Nähnadeln einer Plattstich-Stickmaschine,

abwechselnd links und rechts von einer Zange erfaſst und in ihrer Längsrichtung

gemeinschaftlich verzogen. Sie verhalten sich dabei wie eine bewegliche Nadelbarre

der neueren mechanischen Stühle. Die Kulirvorrichtung ist in dieser Maschine nur

einmal für beide Nadelseiten verwendbar vorhanden, während die mechanischen Links-

und Links-Stühle auf jeder Seite eine Platinenreihe und ein Röſschen zum Kuliren

enthalten.

Die Stuhleinrichtungen von Gebrüder

Lieberknecht in Oberlungwitz bei Hohenstein in Sachsen (* D. R. P. Nr. 2099 vom 1. Januar 1878) und von C. G.

Mossig in Siegmar bei Chemnitz (* D.

R. P. Nr. 2864 vom 16. April 1878) erstreben zum Theile dasselbe Ziel, d. i. die

Herstellung von einreihiger Ringelwaare. Mit allen bekannten Ringelapparaten an

flachen mechanischen Stühlen kann man immer nur in der Weise arbeiten, daſs der

Fadenführer je einer Farbe mindestens zwei oder eine gerade Anzahl Reihen herstellt,

weil er am Ende seiner Thätigkeit immer wieder auf derselben Seite des Stuhles

stehen muſs, von welcher aus er seine Thätigkeit begonnen hat; denn nur auf dieser

Seite trifft der Mitnehmer den anderen Führer, welcher vorher verwendet wurde und

nun wieder an die Reihe kommt. Die Möglichkeit, einzelne Reihen mit irgend einem

Führer arbeiten zu können, wird nun dadurch erreicht, daſs man einmal eine leere

Reihe arbeitet, d.h. auf eine Umdrehung der Triebwelle zwar alle Arbeiten zur

Maschenbildung vornimmt, nur nicht einen Fadenführer verschiebt, weil man den bis

jetzt thätigen Führer auf derjenigen Seite stehen läſst, auf welcher kein anderer

Führer sich vorfindet. Natürlich darf man nicht alle Operationen für diese leere

Reihe vollständig ausführen; sonst würde die Waare von den Stuhlnadeln abfallen,

weil sie beim Abschlagen nicht von neuen Schleifen gehalten wird. Zur Verhütung

dieses Abfallens verfolgen beide Erfindungen verschiedene Wege: Gebrüder Lieberknecht lassen die Rolle des

Pressenhebels während der leeren Reihe von ihrer Hubscheibe hinweg zur Seite rücken,

so daſs nicht gepreſst wird, und Mossig läſst durch

Verschieben eines Hakens die Nadelbarre in ihrer hintersten Lage festhalten, so daſs

eigentlich das Pressen und Abschlagen auf die Nadeln gar nicht einwirken kann und

die Waare nicht auf die Haken derselben gelangt. In Mossig's Stuhl ist auch dafür gesorgt, daſs der Zählapparat für das

Mindern der Waare die leeren Reihen nicht mit zählt, und in Lieberknecht's Stuhl werden diejenigen Reihen, welche aus hartem Garn zu

bilden sind, etwas weiter, also sicherer abgeschlagen, wie die übrigen, durch

Verschieben der Rolle am Nadelbarrenhebel auf eine gröſsere Hubscheibe; auch ist in

letzterem Stuhle der Antrieb durch zwei Räderpaare so vorgesehen, daſs während der

Maschenbildung die Geschwindigkeit doppelt so groſs als während des Minderns

ist.

Die Rund Strickmaschine von Biernatzki in

Hamburg (* D. R. P. Nr. 168 vom 7. Juli 1877) bildet eine

Verbesserung der in Amerika unter dem Namen „Tuttle machine“ bekannten

Rundränder-Strickmaschine, und beide sind als Umänderungen der Bickford'schen

Strickmaschinen aufzufassen, dahin gehend, daſs man mit denselben auch Rechts- und

Rechts-Waaren arbeiten kann. In den hohlen Nadelcylinder der gewöhnlichen glatten

Maschine wird ein Hohlkegel eingesenkt, welcher die Rändermaschinennadeln trägt.

Diese liegen in Nuthen des inneren Kegelmantels, werden schräg auf und abgeschoben

und kreuzen dabei die verticalen Nadeln, so daſs sie mit denselben zusammen Rechts-

und Rechts-Waaren arbeiten können. Es ist möglich, die Nadeln beliebig aus dem einen

in den anderen Kranz zu versetzen, ohne die Maschen von ihnen abzunehmen; also kann

man auch in ein und demselben Waarenstücke leicht zwischen glatter und Ränder-Waare

in horizontalen oder verticalen Streifen wechseln. Durch geeigneten Uebergang aus

der einen in die andere Waarensorte in einem cylindrischen Stücke wird das Aussehen

der geminderten Rundwaare täuschend nachgeahmt; nur fehlt der Maschine zur

vortheilhaften Benutzung noch die Möglichkeit, einen Strumpf mit gutem Anschlagrande

anfangen und an den Längen schlieſslich Ferse und Fuſs anarbeiten zu können.

Die Verbesserung der Rundstrickmaschine von Ch. J.

Appleton in Elisabeth, N. J. (* D. R.

P. Nr. 1987 vom 27. November 1877) bezieht sich auf solche Maschinen, welche

gleichmäſsig cylindrische Rechts- und Rechts-Waaren arbeiten und ermöglicht an

denselben die Herstellung eines Doppelrandes, also die zeitweilige Ausrückung der

einen Nadelreihe, während welcher Zeit die andere allein glatte Waare arbeitet, die

endlich durch gemeinschaftliche Thätigkeit beider wiederum zum Doppelrande umgebogen

wird.

Von H. Günther in Gohlis bei Leipzig (* D. R. P. Nr. 2527 vom 30. November 1877) ist eine

Einrichtung der Lamb'schen Strickmaschine angegeben worden, bei welcher der Spalt

zwischen den oberen Kanten beider Nadelbetten mit Leichtigkeit verschieden dicht

ausgefüllt, oder auch ganz leer gelassen werden kann. Die Nadelbetten liegen weiter

an einander als gewöhnlich, lassen also zwischen den beiden Reihen ihrer

Abschlagzähne einen breiten Raum frei. Bleibt derselbe leer, so hängt die alte Waare

auf jeder Seite dicht an den Abschlagzähnen und die neuen Maschen können nur so lang

werden, als man die Nadeln unter diese Zähne hinabzieht. Legt man aber in den Raum

an jedes Nadelbett eine Schiene, so wird die Waare mehr nach der Mitte des Spaltes

und von den Abschlagzähnen hinweg gedrängt und die neuen Maschen werden dann um so

viel länger, als die Dicke einer jeden eingelegten Schiene beträgt. Die Einlagen

werden vom Erfinder

„Maschenpressen“ genannt; sie haben aber mit dem als „Presse“ in

der Wirkerei bekannten Werkzeuge nichts gemein; eher wären sie mit dem Mühleisen zu

vergleichen, da man durch Wahl verschieden starker Schienen, die übrigens entweder

mit Bolzen an den Nadelbetten, oder mit Schrauben an den Seitenwänden befestigt

sind, die Maschenlänge verändern kann.

Reguläre Petinetwaaren sind zuerst an den mechanischen Stühlen

von Gebrüder Poron in Troyes (1875 patentirt)

vortheilhaft hergestellt worden. Die Einrichtung der hierzu verwendeten

Petinetmaschinen eignet sich aber nicht wohl für feine Theilung der Stühle, weil

jede Decknadel für sich an einem besonderen Decker, einem zweiarmigen Hebel,

befestigt ist und mit demselben gesenkt oder gehoben wird, je nachdem sie thätig

sein soll oder nicht. Abweichend hiervon ist die Construction von H.

Gränz in Limbach (* D. R. P. Nr. 3129

vom 21. März 1878), welche in den Fig. 10 bis

13 Taf. 14 abgebildet ist. Der Stuhl zeigt im Allgemeinen manche

Aehnlichkeit mit dem Paget-Stuhle, hat aber volle Platinen und keinen Abschlagkamm.

Vor der Nadelreihe a der beweglichen Nadelbarre a1 liegt in bekannter

Anordnung die Tragschiene g, welche, ähnlich einer

zweiwändigen Mindermaschine, zwei Reihen Decknadeln trägt, und zwar die Nadeln b der Petinetmaschine für das Herstellen von Mustern

und die Nadeln e2 der

gewöhnlichen Mindervorrichtung. Die Tragstange g ist in

ihren Endzapfen drehbar und kann durch das Zahnrad f1 die Zahnstange f und

den Hebel f2 von der

Hubscheibe s der Triebwelle r theils wenig gewendet werden, so daſs die Decknadeln auf die Stuhlnadeln

drücken, theils um ¼ Umdrehung gedreht werden, so daſs entweder die Muster- oder die

Mindernadeln zur Thätigkeit kommen.

Die Einrichtung der Mindermaschine, die Verschiebung ihrer Decker u.s.w. bietet gegen

die bisher bekannte Anordnung nicht erheblich Neues; die Schiene d aber, welche die Decknadeln b der Mustermaschine trägt, liegt flach auf dem Träger g, durch welchen zwei Bolzen d1 von ihr hinabreichen. Einer dieser

Bolzen stöſst an einen Schieber d3 und am anderen hängt eine Feder d2 (Fig. 12),

welche die Mustermaschine nach links zieht, so daſs der Riegel d3 an das Schneidrad

i stöſst. Durch Klinkrad h2, Klinke h1 und Hebel h wird dieses Musterrad während je einer Zeit des Musterns gedreht und

somit die Schiene d verschoben. Soll in der Minderkante

der Waare nicht gemustert werden, so bringt man die Randnadeln b dadurch auſser Thätigkeit, daſs man einen Schieber

c zwischen sie und einen unter ihnen liegenden

Drahtstab einschiebt, welcher die Nadeln empordrängt, so daſs sie nicht mit auf die

Stuhlnadeln treffen.

Die Reihenfolge, in welcher das Bilden von Maschenreihen, das Mustern und das Mindern

vor sich gehen soll, reguliren zwei Zählapparate

w und v (Fig. 10).

Dieselben erhalten durch Klinkräder und Klinken o, p

und Hebel q vom Excenter q1 der Triebwelle r ihre Drehung und bewegen sich im Allgemeinen für jede Umdrehung von r, also für je eine Maschenreihe oder ein einmaliges

Mustern oder Mindern um einen Zahn oder um ein Glied der Kette w1 fort. Nach einer

gewissen Anzahl Maschenreihen erfolgt immer erst das Mustern und dann das Mindern.

Das erstere regulirt der Zählapparat v; er enthält auf

der Rückseite des Klinkrades die Erhöhungen u2 in der Entfernung von je zwei oder mehr

Zahntheilungen von einander, je nachdem in jeder Maschenreihe oder erst in der

zweiten oder dritten u.s.w. gemustert werden soll. Dann verschiebt eine solche

Erhöhung v2 zunächst

die Schiene v1 nach

rechts (Fig. 11)

und diese drückt mit dem Keilstücke v4 (Fig. 13)

den Arm x des Winkelhebels xx1 (Fig. 10)

nach links, hebt dadurch x1 und mittels eines vorstehenden Zapfens auch den gewöhnlichen

Ausrückhebel k. Dabei senken sich die hinteren Arme k1, k2 und an ihnen

verschiebt sich die Triebwelle r in der gewöhnlichen

Weise, so daſs nun nicht mehr die Excenter zum Maschenbilden, sondern diejenigen zum

Mustern in Thätigkeit kommen.

Gleichzeitig werden auch durch v1 und t4 (Fig. 11)

die Rollen f3, f4 um den gleichen Weg

wie die Welle r nach rechts verschoben, so daſs das

Excenter s auf der kleineren Rolle f3 verbleibt und durch

ein nur geringes Wenden von g die Musternadeln b auf die Stuhlnadeln drücken. Ebenso wird durch v1 und t2 die Rolle t1 nach rechts um eben

so viel, wie die Welle r verschoben, so daſs Excenter

t nicht unter sie gelangt und damit die

Nuthenschiene t3,

welche die Decker beim Mindern einwärts schiebt, jetzt, beim Mustern, noch nicht mit

in Thätigkeit kommt.

Das Reguliren der Ein- und Ausrückung der Mindermaschine e1 bewirkt die Zählkette w1; dieselbe hebt mit

ihren Knöpfen w2 die

Hebelenden m und n, also

zunächst den Arm k, wodurch k1 und k2 sich senken und die Welle r wie gewöhnlich sich nach rechts, zur Lage des Minderns, verschiebt. Da

aber diesmal die Schiene v1 nicht mit verschoben worden ist (Fig. 11),

so gelangt das Excenter s jetzt mit seinem weiten

Ausschnitte (vgl. Fig. 10)

über die groſse Rolle f4 und, indem es auf diese drückt, wendet es den Träger g durch f2, f, f1 um ¼ Umdrehung, bringt also die Mindernadeln e2 an die Stelle der

Musternadeln b. Ebenso kommt die Hubscheibe t unter die Rolle t1 und bewegt die Nuthenschiene t3 zum Verschieben der

Decker e1. Damit die

Zeit des Minderns in dem Zählapparate v des Musterns

nicht mit als Zeit einer Reihe gezählt wird, so schiebt der Winkelhebel nl, welchen ein Knopf w2 bei n mit hebt, durch

den Stift l1 die Klinke

p oben nach rechts und unten aus v hinaus, läſst also eine Schwingung von p nicht auf das Rad v

einwirken.

Folgt ein Mindern auf das Mustern, so bleibt die Welle während zweier Umdrehungen

nach rechts verschoben, einmal durch w2 und m, dann durch v2, v1, v4 und x. Mit Hilfe verschiedener Vertheilung der Nadeln b und verschiedener Formen der Musterräder i sind vielfache Abwechslungen im Petinetmuster

möglich; der Stuhl kann auch in den sonst ausführbaren feinen Theilungen gebaut

werden, und Petinetwaaren sind ja zumeist in feinen Nummern geschätzt.

G.

W.

Tafeln