| Titel: | Krahnwage von Th. H. Ward in Smethwick (England). |

| Fundstelle: | Band 232, Jahrgang 1879, S. 222 |

| Download: | XML |

Krahnwage von Th. H. Ward in Smethwick (England).

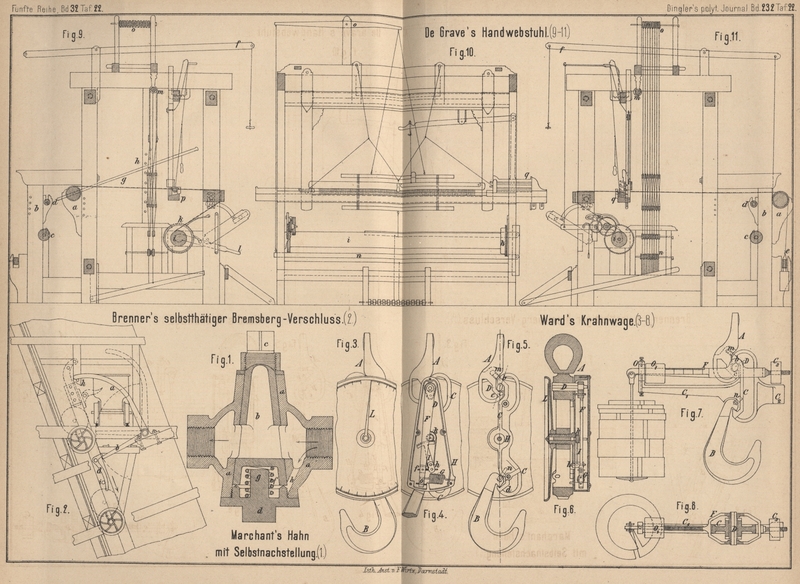

Mit Abbildungen auf Tafel 22.

Ward's Krahnwage.

Dieser Apparat (* D. R. P. Nr. 3778 vom 5. Mai 1878) hat die Bestimmung, in Form der

Zeigerwage (Fig. 3 bis

6 Taf. 22) oder auch in einer der römischen Wage analogen Form (Fig.

7 und 8 Taf. 22)

in die Krahnketten eingeschaltet zu werden. Der an der Kette hängende Haken A enthält bei e eine

Lagerpfanne, welche die untere Schneide c eines

sechsseitigen Stahlprismas D aufnimmt, während die

obere Schneide b des letzteren das hakenförmige Gehänge

C trägt, in dessen unterer Pfanne d der Haken B, woran die

Last hängt, mit seiner Schneide ruht. Ein an C

befestigter Zapfen n tritt in eine Bohrung des Hakens

B und verhindert dadurch die Trennung der Theile

B und C; einen

ähnlichen Zweck hat der in eine Bohrung des Hakens A

tretende Zapfen m. An das Stahlprisma D ist ein Arm F (Fig.

4 und 6)

befestigt, welcher den längeren Arm eines um die Schneide c drehbaren zweiarmigen Hebels bildet, dessen kürzeren Arm das Prisma selbst repräsentirt. Der

Hebelarm F wirkt unter dem Einflüsse der Belastung mit

seinem unteren Ende ziehend auf die an das Gehäuse H

befestigte Spiralfeder G. Oberhalb dieser Feder ist der

Arm F mittels des justirbaren Gelenkes f mit dem kürzeren Arm des um h drehbaren zweiarmigen Hebels I verbunden,

dessen längerer Arm ein gezahntes Segment enthält; letzteres greift in ein Getriebe

k, dessen Achse durch eine in das Gehängstück C geschraubte Nabe des Gehäuses H tritt und an ihrem Ende den Zeiger L (Fig.

3) trägt, welcher über dem Zifferblatt läuft. Der Spielraum des Hebelarmes

F wird durch die an seinem unteren Ende

angebrachten justirbaren Stifte o (Fig. 4)

begrenzt. Da die Anfangsstellung des Armes F, sowie die

Verbindungslinie bc beider Schneiden des Prismas D von der Verticalen um etwa 5 bis 6° abweicht, so wird

das Prisma unter dem Drucke der angehängten Last eine kleine Winkelbewegung um die

untere Prismenkante c machen und der Angriffspunkt b der Last das Bestreben äuſsern, sich von der durch

den Drehpunkt c gehenden Verticalen um so weiter zu

entfernen, je gröſser die Last ist. Diese kleine Bewegung, der die Kraft der Feder

G entgegen wirkt, ist es, welche, durch die

erwähnte Hebelübersetzung vervielfacht, auf dem Zifferblatte M sich kundgibt. Auf dem letzteren, dessen Theilung unter Anwendung von

Normalgewichten ausgeführt ist, kann man das Gewicht der Last ablesen.Bezeichnet man den spitzen Winkel, unter welchem die Belastung auf den

Hebelarm bc wirkt, mit α, das Hebelverhältniſs von bc und

F mit h,

dasjenige des gezahnten Segmentes mit h' und

die Last mit P, so ist der auf das Zahnrad k reducirte Druck der letzteren: p = hh' P sinα.

Für h = 0,1, h' =

0,2 und α = 5° ist p = 0,0017 P oder nahezu = 1/600

P.

Fig.

7 und 8 Taf. 22

stellen einen Apparat, bei welchem das der vorstehenden Wage zu Grunde liegende

Princip in anderer Weise verwerthet ist, in der Seitenansicht und im Grundrisse dar.

Hier ist der Hebel F horizontal. Die Art seiner

Befestigung an das sechsseitige Stahlprisma D ist aus

Fig. 8 ersichtlich. Das Prisma selbst hat, wie bei der Zeigerwage, im

unbelasteten Zustande eine solche Lage, daſs eine Ebene, welche die beiden Schneiden

b und c verbindet, die

durch b gelegte Verticalebene unter einem Winkel von 5

bis 6° schneidet. C1,

C2 sind zwei

einander das Gleichgewicht haltende Horizontal arme, welche mit dem verticalen

Gehängstück C einen Körper bilden. Das Ende des Hebels

F spielt in einem an dem Ende des Armes C1 befindlichen Auge

O, worin sein Ausschlag durch zwei Schrauben

begrenzt ist. An seinem äuſsersten Ende trägt der Hebel eine zum Auflegen von

Gewichten bestimmte Schale. Auſserdem ist derselbe zur Bestimmung kleinerer Lasten

mit einer Theilung und einem längs derselben verschiebbaren Gewichte O1 versehen. Zum

Tariren dient das Gewicht C3.

Tafeln