| Titel: | Elihu Thomson und Edwin J. Houston's elektrische Lampe. |

| Autor: | E–e. |

| Fundstelle: | Band 232, Jahrgang 1879, S. 235 |

| Download: | XML |

Elihu Thomson und Edwin J. Houston's elektrische

Lampe.

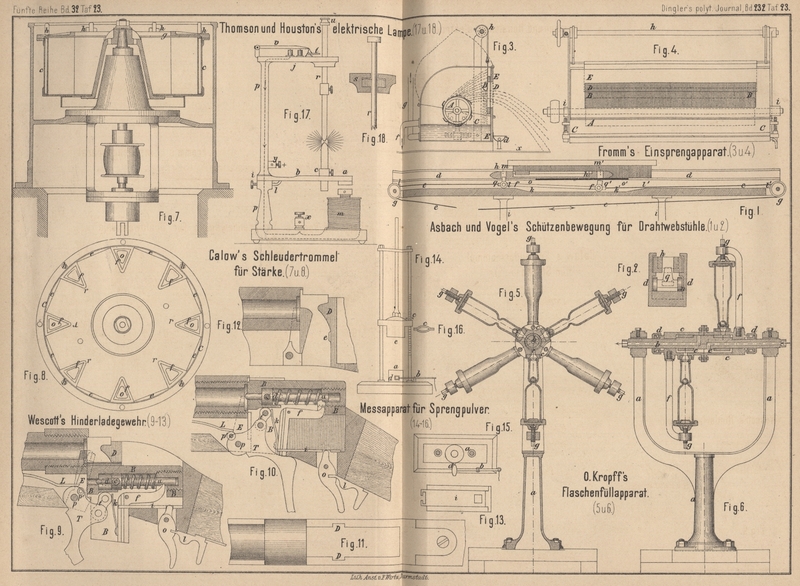

Mit Abbildungen auf Tafel 23.

Thomson und Huston's elektrische Lampe.

Elihu Thomson und Edwin J.

Houston verwenden zur Erzeugung des elektrischen Lichtes die bei der

Unterbrechung des Stromes auftretenden Funken. Sie meinen so zur Erzeugung des

elektrischen Lichtes mit einem Strome auszukommen, welcher durchaus nicht hinreichen

würde, um einen beständigen Lichtbogen hervorzubringen; bei Verwendung eines

mächtigen Stromes dagegen könnten sie eine beträchtliche Anzahl von Lampen in einen

und denselben Stromkreis aufnehmen. Dazu wollen sie eine oder beide Elektroden,

welche gewöhnliche Kohlenelektroden sein oder aus einem anderen Material von

genügender Leitungsfähigkeit hergestellt werden können, gegen einander schwingen

lassen, so daſs sie abwechselnd einander berühren und sich von einander entfernen;

die Schwingungen sollen sich aber so rasch folgen, daſs die einzelnen Funken (mehr

als 25 oder 30 in der Secunde) im Auge einen ununterbrochenen Lichteindruck

hervorrufen. Die schwingende Bewegung kann der Strom selbst hervorbringen; sie

braucht nur der einen Elektrode ertheilt zu werden, und zwar geschieht es am besten

bei der negativen, welche dann so dick genommen wird, daſs sie nur sehr langsam

verbrennt.

Die Erfinder haben dazu verschiedene Lampen angegeben. Die eine derselben ist in Fig.

17 und 18 Taf. 23

abgebildet. Bei ihr besteht der Ständer p aus zwei bei

i gegen einander isolirten Theilen; der Querarm j des oberen derselben trägt an dem Stabe r die positive Elektrode, an dem unteren sitzt der

biegsame Stab b, auf welchem in der Hülse c die negative Elektrode und am Ende der eiserne Anker

a dem stellbaren Pole des Elektromagnetes m gegenüber befestigt ist. Die Geschwindigkeit der

Schwingungen des Stabes b läſst sich mittels des

starren Stabes l reguliren, welcher die Länge des

schwingenden Stabes b bestimmt. Wie die punktirten

Linien andeuten, liegt der Elektromagnet m in dem

Stromkreise, indem der positive Strom der Klemme y

zugeführt wird und seinen Weg über den oberen Theil des Ständers p, in j nach r gelangt, aus der unteren Kohle über c, l, den unteren Theil von p und durch m nach der Klemme x und dem negativen Pole der Maschine weiter geht. Um

einen guten, freien Contact des Armes j mit der

positiven Elektrode zu erhalten, geht der eiserne Stab r durch ein Loch s in j (Fig. 18),

welches mit Quecksilber angefüllt ist. Da das Quecksilber weder den Metallstab r, noch die Wände des Loches netzt, so kann sich der

Stab frei bewegen, ohne daſs Quecksilber austritt. Wenn die Elektroden sich

berühren, so veranlaſst der durch m gehende Strom, daſs

m den Anker a anzieht, dadurch die Elektroden von

einander entfernt, was den Strom so weit schwächt, daſs die Elasticität von b die Elektroden wieder zur Berührung bringt. Während

der raschen Schwingungen von b kann die positive

Elektrode, obgleich sie frei fallen kann, doch den schnellen Bewegungen der

negativen nicht folgen und somit auch nicht in beständiger Berührung mit ihr

bleiben; das langsame Fallen der positiven aber läſst sich dadurch sichern, daſs man

ihr ein entsprechendes Gewicht gibt, oder ein Gegengewicht anbringt; dann schiebt

sie sich selbst in dem Maſse nach, in welchem sie verbrennt.

Um beim Abbrennen der Elektroden schlieſslich nicht eine bleibende Unterbrechung des

Stromes eintreten zu lassen, ist an dem oberen Ende von r ein Knopf angebracht, welcher beim Niedergehen von r endlich, wenn die Kohlen bis zum äuſsersten

zulässigen Maſse verbrannt sind, gegen den Hebel t

stöſst, den Stab v von ihm abschnappen und mit seinen

zwei Contactstiften in Quecksilbernäpfchen einfallen läſst; da nun das eine Näpfchen

durch einen isolirten, im Inneren des hohlen Trägers p

herabgehenden Draht mit der Schraube x in leitender

Verbindung steht, so schlieſst v beim Abschnappen den

Strom auf einem neuen Wege, unter Ausschlieſsung der Lampe. (Nach dem Journal of the Franklin Institute, 1878 Bd. 106 S.

251.)

E–e.

Tafeln