| Titel: | S. G. Cohnfeld's selbstthätiger Dampfkesselspeiseapparat. |

| Fundstelle: | Band 232, Jahrgang 1879, S. 310 |

| Download: | XML |

S. G. Cohnfeld's selbstthätiger

Dampfkesselspeiseapparat.

Mittheilung aus dem Ingenieurbureau von Dr. Proell

und Scharowsky in Dresden.

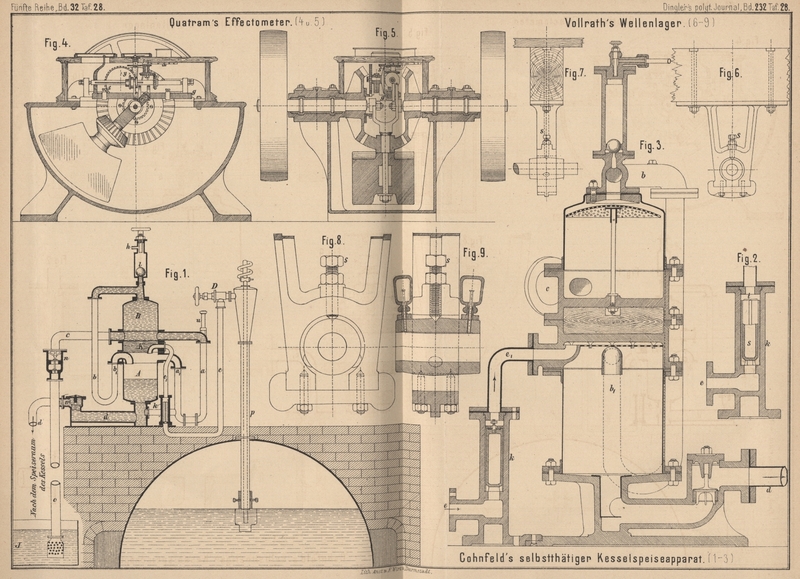

Mit Abbildungen auf Tafel 28.

Cohnfeld's selbstthätiger Dampfkesselspeiseapparat.

Die Güte einer Kesselanlage und die Oekonomie im Kohlenverbrauch hangt u.a. im hohen

Grade von der Temperatur des Speisewassers ab und der Art und Weise, wie dasselbe

dem Kessel zugeführt wird. Je wärmer das Speisewasser ist, desto gröſser ist die

sogen. Verdampfungsfähigkeit des Kessels, d.h. die Menge Wasser, welche 1k Kohle in der Stunde zu verdampfen im Stande ist.

Andererseits wirkt aber auch die Gleichmäſsigkeit in der Zuführung des Speisewassers

günstig auf den Effect der Kesselanlage; denn je unregelmäſsiger und in je gröſseren

Pausen die Speisung des Kessels erfolgt, desto ungleichmäſsiger ist auch die

Dampfentwicklung im Kessel, und unter gleichen Verhältnissen wird man mit einem um

so kleineren Dampf- und Wasserraum auskommen, je mehr man im Stande ist, in

kürzester Zeit die verbrauchte Dampf- und Wassermenge zu ersetzen.

Es ist daher erklärlich, daſs der Erfindungsgeist sich schon lange mit der

Construction von Speisevorrichtungen beschäftigt hat – Vorrichtungen, bei denen

nicht allein kaltes, sondern auch vorgewärmtes bezieh. bis zur Siedetemperatur

erhitztes Wasser in den Kessel gedrückt wird. Von der einfachsten Vorrichtung

ausgehend, dem sogen. „Retour d'eau“, einem über dem Kessel angebrachten Gefäſs, aus

welchem das Speisewasser in Folge von Druckausgleichung selbstthätig ausläuft,

gelangte man zu mehr oder minder complicirten Constructionen, die in Bezug auf

Sicherheit im Betriebe viel zu wünschen übrig lieſsen. Zwei Speiseapparate, die von

der Maschine oder von Hand in Betrieb gesetzte oder selbstthätig arbeitende

Druckpumpe und der Injector, sind zur Zeit die verbreitetsten, erstere weil sie

(wenn in Ordnung) die Speisung des Kessels sicher vollzieht, und letzterer wegen

seiner Einfachheit, Billigkeit und Fähigkeit, selbst vorgewärmtes Wasser in den

Kessel zu drücken. Der groſse Nutzeffect, mit welchem der Injector arbeitet –

derselbe ist bekanntlich als eine fast ohne Reibung arbeitende Pumpe anzusehen – und

die in ihm gleichzeitig stattfindende Erwärmung des Speisewassers und seine anderen

vorhin genannten Eigenschaften haben ihm eine weite Verbreitung verschafft, trotz

seiner öfteren Unzuverlässigkeit und der aufmerksamen Wartung, welche er bedarf.

Sowohl Druckpumpe als Injector haben aber beide den groſsen Fehler, daſs sie nicht

continuirlich arbeiten können, weil bisher eine sicher functionirende Verbindung

bezieh. Abhängigkeit zwischen diesen beiden und dem Wasserstande im Kessel nicht

erfunden worden ist und auch wohl kaum erfunden werden wird. Es kann also bei ihnen

von den Vortheilen,

welche mit einer ununterbrochenen Speisung des Kessels verbunden ist, nicht die Rede

sein.

In dieser Hinsicht bietet nun der selbstthätig wirkende Kesselspeiseapparat von S. G. Cohnfeld in Dresden (* D. R. P. Nr. 3214 vom 1.

August 1877 und Zusatz * Nr. 4653 vom 20. Januar 1878) ein hohes Interesse dar,

nicht allein vom Standpunkte der Praxis, deren Anforderungen er, was Sicherheit im

Betriebe anbelangt, in hohem Grade Rechnung trägt, sondern auch vom Standpunkte der

Wissenschaft. Wir glauben nicht zu viel zu sagen, wenn wir den Cohnfeld'schen Apparat als eine zum mindesten ebenso

sinnreiche Erfindung bezeichnen, wie s. Z. die des Injectors, der den Namen seines

Erfinders Giffard zu einem der bekanntesten der Technik

gemacht hat. Die Explosionsgefahr in Folge Wassermangel ist durch den Cohnfeld'schen Apparat geradezu beseitigt; die

Kohlenersparniſs ist nicht unbeträchtlich erhöht; sie schwankt nach genauen

Versuchen zwischen 7,5 und 11 Proc., und der Apparat ist fähig, heiſses Wasser bis

85° dem Kessel zuzuführen. Die Speisung erfolgt je nach der Gröſse des Dampf

verbrauch es etwa alle 8 bis 12 Secunden.

Gehen wir jetzt zur näheren Beschreibung des Apparates über; die schematische Figur

1 Taf. 28 zeigt einen Längsschnitt durch denselben in Verbindung mit dem

Kessel. Sein Haupttheil besteht aus einem cylindrischen, aufrecht stehenden Gefäſs,

welches durch einen schlechten Wärmeleiter K in zwei

Theile A und B getheilt

ist. Beide Abtheilungen sind durch zwei heberförmig gekrümmte Rohre mit einander

verbunden, wobei einerseits das Rohr bb1 das obere Ende der Abtheilung B mit dem oberen Ende der unteren Abtheilung A und andererseits das Rohr aa1 das obere Ende von A mit dem unteren Ende von B verbindet. Der Dampf gelangt durch ein verticales Steigrohr p und Verbindungsrohr ee1 in die untere Abtheilung A, während aus dieser ein mit einem Ventil m verschlieſsbares Rohr d

das Wasser in den Kessel führt. In die obere Abtheilung B mündet das Saugrohr c, welches ebenfalls

mit einem doppelsitzigen Rückschlagventil n versehen

ist. In dem Dampfrohr ee1 befindet sich in einem metallenen Gehäuse die sogen.

Beschleunigungscolonne k, welche wir weiter unten

ausführlich beschreiben werden.

Die Wirkung des Apparates ist nun folgende: Wir denken uns den Apparat vollständig

mit Wasser gefüllt und das gerade in der Höhe des Wasserspiegels endende Steigrohr

von diesem geschlossen. Das Wasser im Apparat ist von dem Saug- und Druckventil

eingeschlossen und befindet sich je nach der Lage des Speisewasserbehälters J unter dem Druck einer hängenden oder stehenden

Wassersäule. Sobald nun in Folge vorgeschrittener Dampfbildung die Mündung des

Steigrohres p im Kessel frei wird, tritt der Dampf

durch die Beschleunigungscolonne k in den Behälter A. Wenige Augenblicke später findet über und unter dem in A befindlichen Wasser eine Druckausgleichung statt; in

Folge dessen öffnet sich das Speiseventil m und es

strömt das Wasser aus dem Behälter A in den Kessel.

Inzwischen beginnt der Dampf in Berührung mit den sich vergröſsernden

Abkühlungsflächen der Gefäſswände sich zu condensiren, es entsteht eine

Druckdifferenz, welche ein Steigen der Beschleunigungscolonne veranlaſst.

Dieselbe besteht, wie Fig. 2 Taf.

28 zeigt, aus einer mit vier Längsrippen versehenen Säule s, welche zwischen sich und der inneren Wandung des Umhüllungsrohres

gerade so viel Platz läſst, daſs der Dampf genügenden Durchgang findet. Die Säule

sitzt unten auf einem Ansatz auf. Ueber der Säule befindet sich im Rohr ein

Metallsitz, gegen welchen die Säule im gehobenen Zustande drückt und dem Dampf in

dieser Stellung den Eintritt in den Apparat fast ganz verwehrt. Eine kleine

Einkerbung auf der obersten Fläche der Säule bei t

dient nur zur Aufhebung der Adhäsion.

Die in der Gefäſsabtheilung A eingeleitete Condensation

des Dampfes bewirkt eine Druckdifferenz zwischen den beiden Endflächen der Säule,

oder wie diese der Erfinder nennt, der Beschleunigungscolonne, groſs genug, um diese

zu heben. Sobald sie gegen den oberen Metallsitz stöſst, hört die Dampfzuströmung

auf, die Spannung des Dampfes nimmt allmälig ab, bis dieser bei niedrigstem

Wasserspiegel im Gefäſs A durch die untere Krümmung des

Rohres b1 in den

verticalen Schenkel b und die darin befindliche

Wassersäule vor sich herdrückend aus diesem in das obere Gefäſs B tritt. In Folge des abnehmenden Dampfdruckes und der

bis zu Null verminderten Geschwindigkeit des sinkenden Wassergewichtes in A hat sich das Ventil m

geschlossen, der Dampf ist inzwischen bis unter den Atmosphärendruck condensirt und,

während das in der oberen Abtheilung B enthaltene

Wasser durch das Rohr bb1 nach der unteren Abtheilung A flieſst und

dieselbe füllt, ist ein selbstthätiges Ansaugen des Wassers aus dem Wasserbehälter

J erfolgt, welches die Abtheilung B bezieh. das Verbindungsrohr aa1 füllt. Der ganze Apparat ist wieder

voll Wasser, die Beschleunigungscolonne fällt unter dem Drucke des auf ihr lastenden

Wassers abwärts und hält wieder dem Dampf den Zutritt offen, sobald der

Wasserspiegel aufs Neue die Mündung des Steigrohres p

freimacht. Der Anfangszustand ist erreicht und das Spiel kann von vorn beginnen.

Es ist sehr bemerkenswerth, daſs der Apparat auch im Stande ist, den leeren Kessel

mit Wasser anzufüllen. Die Fall- und Hebezeit der Beschleunigungscolonne ist gerade

so bemessen, daſs es eines Impulses zum neuen Spiel von Seiten des Wasserstandes

durch Oeffnen bezieh. Schlieſsen der Mündung des Steigrohres nicht bedarf. Während

der Füllperiode folgen natürlich die Spiele schnell auf einander; sie verfallen aber

in ein gemäſsigtes Tempo, sobald der Wasserstand die normale Höhe erreicht hat und

fortan den Dampfeintritt beherrscht. Ferner ist es für den Apparat im hohen Grade

charakteristisch, daſs die Beschleunigungscolonne nicht in das System gehört, daſs

der Apparat auch ohne dieselbe bei entsprechender Dimensionirung der Gefäſse und des

Dampfzuleitungsrohres arbeitet.Zur Erklärung dieser eigenthümlichen Erscheinung müssen wir noch näher auf

die Bedeutung der Beschleunigungscolonne eingehen. Einige von Hrn. Cohnfeld gebaute Apparate waren ohne

Beschleunigungscolonne ausgeführt. Es hatte sich dabei aber gezeigt, daſs

das Dampfrohr zwischen Apparat und Kessel einen sehr kleinen Querschnitt

erhalten muſste, und daſs dabei der Apparat sehr lang andauernde Spiele

machte. Es erklärt sich dies aus dem sich langsam vollziehenden Wechsel

zwischen Condensation und Hochdruck. Denn je mehr der Wasserspiegel in A sinkt, desto mehr vergröſsern sich die

Abkühlungsflächen und desto mehr überwiegt die Wärmeabfuhr die Wärmezufuhr.

Schlieſslich condensirt der Dampf, wenn auch nach längerer Zeit, unter die

Atmosphäre, der Apparat füllt sich wieder von Neuem, der Raum verkleinert

sich, bis schlieſslich die Wärmezufuhr über die Wärmeabfuhr das Uebergewicht

gewinnt und eine Ausgleichung des Dampfdruckes eintritt und damit ein neues

Spiel des Apparates, insbesondere wenn der Wasserspiegel die Mündung des

Steigrohres frei macht.Wollte man mit solch einem ohne Beschleunigungscolonne versehenen Apparat

einen Dampfkessel andauernd speisen, so würde derselbe bei den in Betracht

kommenden Wassermengen und bei der Zeit, in welcher die Speisung erfolgen

muſs, eine sehr bedeutende Gröſse erhalten müssen, die insbesondere seine

leichte und bequeme Montage am Kessel sehr erschweren würde. Auſserdem würde

sich das sehr enge Dampfrohr leicht verstopfen und dadurch den Betrieb

stören. Beiden Uebelständen ist nun durch die Beschleunigungscolonne

abgeholfen, die ihr Beiwort „Beschleunigung“ daher hat, daſs sie die

Anzahl der Spiele innerhalb einer gewissen Zeit beschleunigt und es somit

ermöglicht, daſs man mit viel kleineren Apparaten gröſsere Wassermassen

bewältigen kann.

Das Gewicht der Beschleunigungscolonne bedingt die Hebe- und Fallzeit. Beide Gröſsen

stehen in Beziehung zu der Dauer der Condensation des Dampfes. Das Gewicht der

Beschleunigungscolonne ist hiernach ein bestimmt bemessenes. In neuester Zeit ist

die Leistungsfähigkeit der Apparate durch ein bemerkenswerthes Detail der

Beschleunigungscolonne noch erhöht worden. Am oberen Ende derselben ist, wie in der

Constructionszeichnung Fig. 3 Taf.

28 zu sehen, auf einen kleinen angedrehten Zapfen eine Scheibe lose aufgesteckt und

durch eine Mutter gegen Abfallen gesichert. Das Loch in der Scheibe hat einen etwas

gröſseren Durchmesser und die Scheibe ist in der Achse der Colonne ungefähr um den

halben Hub der Beschleunigungscolonne verschiebbar. Der Apparat ist sonach in zwei

Theile gespalten, in einen schwereren und einen leichteren. Wenn ein

Druckunterschied entsteht, so wird sich zunächst und verhältniſsmäſsig schnell die

Scheibe aufwärts bewegen und den freien Durchgangsquerschnitt für den Dampf

verengen. Nun folgt der untere schwere Theil, der aber sofort wieder herunter fällt

und die Scheibe mit sich zieht, sobald der Apparat sich wieder ganz mit Wasser

gefüllt hat. Nachweislich hat diese Einrichtung das Spiel der Apparate noch mehr

beschleunigt und die Leistung derselben wesentlich erhöht.

Bezüglich der Temperatur des Speisewassers haben Versuche ergeben, daſs der

Apparat:

kaltes

Wasser

bis zu 6m

warmes

„

von

40°

bis

zu

5m

„

„

„

60

„

„

3

„

„

„

70

„

„

2

im letzten Falle aber nur noch bei 2 bis 2at,5 Dampfdruck ansaugt. Wasser von 80° und mehr

kann der Apparat nur von oben nehmen und auch dann nur, wenn die Wassersäule nicht

weniger als 4 bis 5m normal beträgt und das

Saugrohr nur wenig Krümmungen hat.

Der Apparat ist mit einigen Armaturen versehen, welche für den betriebssicheren Gang

desselben von groſser Bedeutung sind. Auf der oberen Gefäſsabtheilung B befinden sich (vgl. Fig. 1) ein

kleines Luftventil, bestehend aus einer zwischen zwei Sitzen spielenden Gummikugel

l, welche mit Kork gefüllt ist. Das nach B angesaugte Wasser und der daselbst condensirte Dampf

entwickelt eine reichliche Luftmenge, welche durch das Ventil ihren Abzug findet.

Andererseits verhindert aber auch die Luftkugel ein Eindringen der Luft von auſsen

in den Apparat während der Füllperiode, insbesondere wenn das Röhrchen h am Ventilgehäuse durch ein dünnes Rohr mit dem

Speisewasserbehälter in Verbindung gesetzt ist.

Wenn der Apparat sich ordnungsmäſsig im Betriebe befindet, darf nie Dampf durch das

Rohr aa1 nach A übertreten. Es tritt dies nur ein, wenn das

Speisewasser zu heiſs oder im Behälter Wassermangel eintritt, so daſs Luft durch das

Saugrohr c in den Apparat eindringt. Es ist dies sofort

durch ein heftiges polterndes Geräusch zu erkennen, das an Stelle der früheren Ruhe

und gesetzmäſsig auf einander folgenden Pulsationen und Schläge eintritt. Die

selbstthätige Füllung des Apparates hört auf und alle Räume füllen sich mit Dampf.

Sobald dieser ungewöhnliche Fall eintritt, ertönt eine Lärmpfeife u (Fig. 1),

welche sich auf dem Rohr a befindet und dadurch in

Thätigkeit gesetzt wird, daſs der Dampf eine in die Pfeife gelegte Scheibe von einer

leicht schmelzbaren Metalllegirung schmilzt und sich auf diese Weise den Weg in das

Mundstück der Pfeife bahnt. Der Heizer wird sofort gemahnt. Sobald dieser eine neue

Compositionsscheibe eingelegt, die störende Ursache beseitigt und den Apparat wieder

mit frischem Wasser gefüllt hat, was durch Hineinleiten von Dampf und Condensation

desselben, bezieh. durch directes Anfüllen durch das abgeschraubte Luftventil

erreicht wird, tritt der Apparat wieder in ruhigen Betrieb. Absichtlich vorgenommene

Störungen haben stets den eben beschriebenen Vorgang herbeigeführt, so daſs dadurch

die Betriebssicherheit des Apparates zur Genüge festgestellt ist.

Aus der Zeichnung Fig. 3 ist

ersichtlich, daſs der Dampf nicht unmittelbar auf die betreffenden Wasserspiegel

strömt. Zwei durchlöcherte Kupferplatten vertheilen in der unteren und in der oberen

Abtheilung den einströmenden Dampf gleichmäſsig über die ganze Fläche. Wenn der Apparat auch

ohne diese Siebe arbeitet, so verhindern dieselben doch ein plötzliches locales

Aufwallen der Wassermasse in Folge ungleichen Druckes.

Zu bemerken ist noch, daſs Cohnfeld in neuester Zeit

noch eine zweite Allarmpfeife mit dem Apparat in Verbindung gebracht hat. Auf den

trichterförmigen Wasserabscheider des Standrohres p

(Fig. 1) ist nämlich ein Black'scher

Speiserufer gesetzt, dessen Rohr bis zum tiefsten Wasserstand reicht. Das

Dampfzulaſsventil D zum Apparat befindet sich seitlich

am Wasserabscheider, wie aus Fig. 1

hervorgeht. Sollte dasselbe einmal aus Versehen oder Unachtsamkeit geschlossen

bleiben und der Wasserspiegel im Kessel in Folge von Dampfentnahme unter die

statthafte Grenze sinken, so würde sofort die Black'sche Allarmpfeife ertönen.

Es mag noch bemerkt werden, daſs auch ein Apparat zur Speisung mehrerer Kessel

verwendet werden kann. Zu dem Ende werden die Wasserräume der Kessel durch passend

angebrachte Rohre (die Abblasrohre eignen sich für diesen Zweck sehr gut) in

Verbindung mit einander gebracht, ebenso die Dampfräume. Hierbei steht

selbstverständlich in allen Kesseln der Wasserspiegel gleich hoch und es genügt dann

ein hinreichend groſser Apparat zur Speisung sämmtlicher Kessel.

In Folge der völligen Betriebssicherheit des Apparates, die bereits durch fast 500

bis 1. Januar 1879 im In- und Auslande in Thätigkeit befindliche Apparate

festgestellt ist, ist der Cohnfeld'sche Apparat als

zuverlässige Speisevorrichtung im Sinne von § 4 der allgemeinen Bestimmungen über

die Anlegung von Dampfkesseln vom 29. Mai 1871 amtlich anerkannt worden, und wir

sehen im Interesse eines rationellen Kesselbetriebes einer allgemeineren Verbreitung

dieser geistvollen Erfindung entgegen.

Tafeln