| Titel: | F. Quatram's Effectometer. |

| Autor: | M-M. |

| Fundstelle: | Band 232, Jahrgang 1879, S. 315 |

| Download: | XML |

F. Quatram's Effectometer.

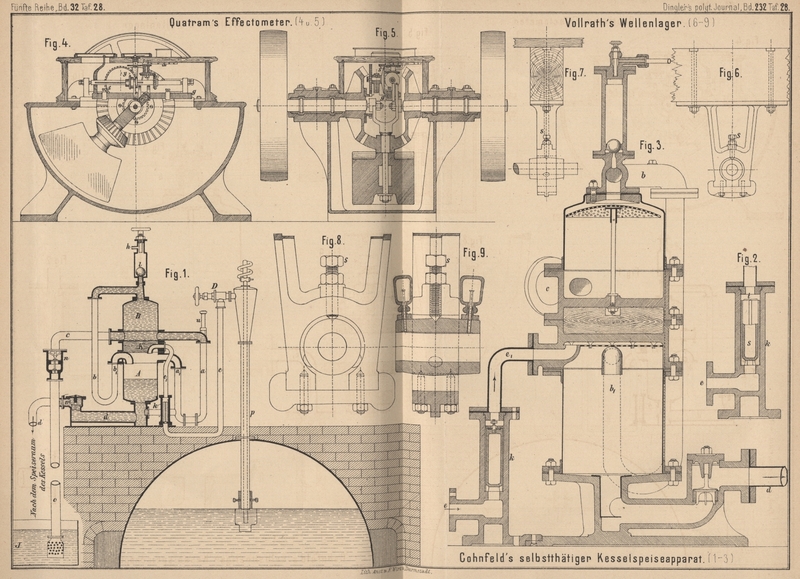

Mit Abbildungen auf Tafel 28

Quatram's Effectometer.

Der vorliegende Apparat (* D. R. P. Nr. 1194 vom 8. August 1877) ist seiner Wesenheit

nach eine Combination des schon längst bekannten und u.a. durch ein sehr schönes

Exemplar im Gewerbemuseum zu Karlsruhe vertretenen Pendelkraftmessers mit dem

gleichfalls nicht unbekannten und bei Killinger's

Zugkraftmesser angebrachten selbstthätigen Registrirapparate, interessirt jedoch

immerhin durch seine hübsche constructive Durchführung.

Ein nach Art der Schleifsteintröge construirtes Gestell (Fig. 4 und

5 Taf. 28) trägt in langen Hülsen gelagert zwei Wellen, jede mit einer

Riemenscheibe auſsen, einem Kegelrade innen; die eine Riemenscheibe dient zur Aufnahme der

bewegenden Kraft, die andere zum Fortleiten derselben in die Arbeitsmaschine,

nachdem sie den messenden Apparat passirt hat. Dieser selbst besteht aus einem in

gleicher Achse mit den beiden Wellenstummeln, aber vollständig unabhängig von

denselben gelagerten pendelnden Arm, welcher am Ende mit einem Gewichte belastet ist

und in der Mitte ein lose aufgesetztes Kegelrad trägt, das die einander gegenüber

stehenden Kegelräder der Wellenstummel verbindet und so die Kraft von der treibenden

Riemenscheibe auf die getriebene überträgt. Der Zahndruck beider Kegelräder wirkt

dabei nach derselben Richtung und erzeugt ein Umdrehungsmoment, welches den

pendelnden Arm aus seiner vertical abwärts gerichteten Mittellage Fig. 5 je

nach der Bewegungsrichtung rechts verdreht oder links, wie in Fig. 4

angedeutet. So lange findet dieses Verdrehen statt, bis das Moment aus dem

horizontalen Schwerpunktsabstande des pendelnden Armes, multiplicirt mit dessen

Gesammtgewicht, gleich ist dem doppelten Zahndrucke, multiplicirt mit dem Radius der

Kegelräder, worauf die weitere Kraftübertragung im Gleichgewichtszustande und ohne

Verdrehung des Pendels stattfindet, bis ein Wechsel in der Arbeitsleistung eintritt.

Nachdem das Gewicht des Pendels einerseits, der Radius der Kegelräder andererseits

Constante sind, so folgt aus der bestehenden Momentengleichheit sofort, daſs der

horizontale Linearausschlag des Pendels (bezieh. der Sinus des Ausschlagwinkels)

proportional ist dem Zahndruck. Es wird daher der Pendelarm nach aufwärts verlängert

und mit einem vorstehenden Zapfen in dem verticalen Schlitz eines Gleitstückes g geführt, dessen nach aufwärts gerichteter Zeiger auf

einer entsprechend eingetheilten Scale sofort den Zahndruck, bezieh. auch die

Riemenspannung angibt.

Hat man auf diese Weise in jedem Augenblicke ein Maſs des vorhandenen Zahndruckes, so

gehört nur mehr eine Combination mit der Tourenzahl dazu, um sofort die geleistete

Arbeit in Meterkilogramm anzugeben.

Zunächst dient hierzu die Scheibe s, welche durch

Zahnradübersetzung mit dem einen Wellenstummel verbunden ist; wider die flache Seite

derselben wird ein scharfkantiges Röllchen gepreſst und derart gleichfalls in

Drehung versetzt, welche sich dann durch die Welle dieses Röllchens und zwei

Verzahnungen auf den Zeiger eines auſsen angebrachten Zifferblattes überträgt. Doch

geschieht dies nicht in constantem Verhältnisse, da das Röllchen nicht stets

dieselbe Stelle der Frictionsscheibe berührt, sondern auf einem Schleifkeil seiner

Welle verschoben werden kann und zwar, wie aus Fig. 4

ersichtlich, durch einen von der Gleitschiene g

vorstehenden Mitnehmer. Hierdurch ist die Stellung des Röllchens von der Lage des

Pendels abhängig; hängt letzteres bei der Arbeitsübertragung Null vertical nach

abwärts, so befindet sich das Röllchen genau vor dem Mittelpunkte der

Frictionsscheibe und

könnte somit, selbst wenn sich diese drehen würde, keine Bewegung auf den Zeiger

übertragen; je weiter das Pendel gehoben wird, desto mehr wird das Röllchen aus dem

Mittel der Scheibe s verschoben und in um so raschere

Umdrehung wird es versetzt. Und da diese Steigerung der Umdrehungszahl direct und

einfach proportional ist dem Sinus des Pendelwinkels, dieser aber ebenso dem

Zahndruck proportional bleibt, so gibt nunmehr auch die Umdrehungszahl des

Röllchens, da sie sich als ein Product der Tourenzahl der Frictionsscheibe s und des Ausschlages des Pendelarmes darstellt, ein

directes Maſs der aus Zahndruck und Zahngeschwindigkeit zusammengesetzten

Arbeitsleistung. In Folge der Verbindung des Registrirwerkes mit dem linken Wellenstummel des Apparates (Fig. 5)

empfiehlt es sich auch, um genau die geleistete Arbeit zu erhalten, den Antrieb von

der rechten Riemenscheibe erfolgen zu lassen.

Es ist hiernach numehr das Zifferblatt entsprechend einzutheilen und der Apparat

derart zu justiren, daſs einer vollen Umdrehung des Zeigers eine Zehnerpotenz, etwa

100 Meterkilogramm entspricht; nun wird ein Zählwerk zugefügt, welches die vollen

Umdrehungen des Zeigers angibt, und es läſst sich jederzeit die bis dahin geleistete

Gesammtarbeit ablesen. Unabhängig hiervon gibt der Apparat auſserdem noch auf der

früher erwähnten graden Scale die Riemenspannungen an.

M-M.

Tafeln