| Titel: | Zur Bestimmung der Dampfdichte. |

| Fundstelle: | Band 232, Jahrgang 1879, S. 418 |

| Download: | XML |

Zur Bestimmung der Dampfdichte.

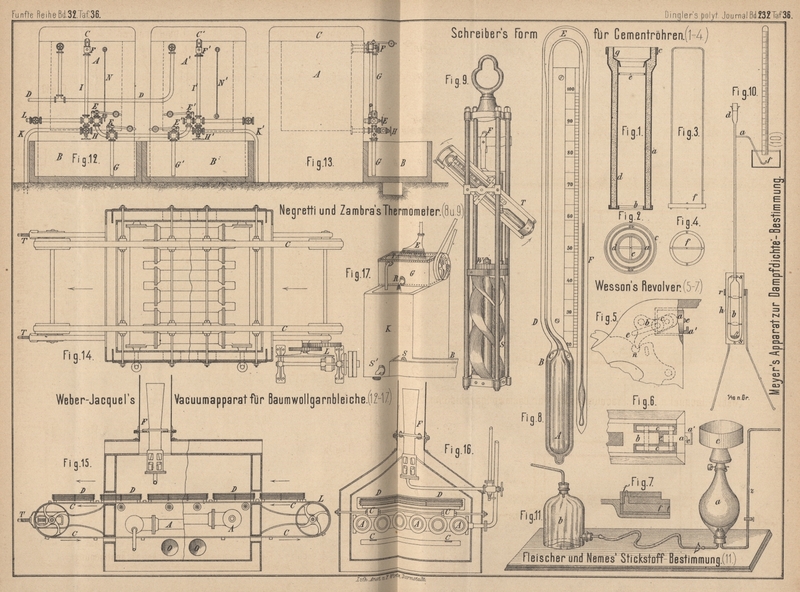

Mit einer Abbildung auf Tafel 36.

Zur Bestimmung der Dampfdichte.

Um die Dampfdichte solcher Körper zu bestimmen, welche über 440° sieden oder

Quecksilber angreifen, verwenden V. Meyer und C. Meyer (Berichte der

deutschen chemischen Gesellschaft, 1878 S. 2253) einen Apparat, welcher

sich von dem früher (* 1879 231 330) beschriebenen

namentlich dadurch unterscheidet, daſs das Gasentbindungsrohr a (Fig. 10

Taf. 36) jetzt nur einen Durchmesser von 1mm und

eine Länge von 140mm hat. Von dem zu

untersuchenden Körper wird nur so viel genommen, daſs der Dampf desselben nur etwas

weniger als den halben Rauminhalt des Glasapparates b

einnimmt. Arbeitet man mit Temperaturen bis 310°, so verwendet man in der früher

angegebenen Weise als Heizflüssigkeit Wasser, Anilin, Diphenylamin u. dgl. Für

höhere Temperaturen nimmt man ein Bleibad. Das dazu erforderliche Gefäſs besteht aus

einer weiten eisernen Gasleitungsröhre h, die einen

Cylinder von 24cm Höhe, 6cm Durchmesser und 4mm Wandstärke bildet und von dem eisernen Ringe r und 3 Füſsen getragen wird. Ist das Blei genügend hoch erhitzt, so

bringt man das Gefäſs b mit dem aus starken Draht

gefertigten Schutzapparat s versehen in das Bad, wirft,

so bald die Temperatur einen festen Stand erreicht hat, das kleine Fläschchen mit

dem zu untersuchenden Körper in das etwas Asbest enthaltende Gefäſs b und setzt den Pfropfen bei d auf. Das aus der Oeffnung f entweichende

Gas fängt man in dem Meſscylinder auf, bringt diesen dann in ein gröseres Gefäſs mit

Wasser und liest ab, wenn das Wasser in beiden Gefäſsen gleich hoch steht.

Bezeichnet man nun mit S die Menge des Körpers, mit t die Zimmertemperatur, mit B den reducirten Barometerstand, mit w die

Tension des Wasserdampfes, mit V das gemessene

Luftvolum, so ergibt sich die Dichte:

D=\frac{S\times 760\,(1+0,003665\,t)}{(B-w)\,V\times

0,001293}=\frac{S\,(1+0,003665\,t)\times 587780}{(B-w)\,V}.

Die mitgetheilten Beleganalysen stimmen gut.

L. Pfaundler (Berichte der

deutschen chemischen Gesellschaft, * 1879 S. 165) beschreibt einen Apparat,

mittels welchen nicht das Volum der verdrängten Luft, sondern die Druckzunahme bei

unverändertem Volum gemessen wird. Das Verfahren scheint zwar etwas genauer zu sein

als das eben beschriebene; es ist aber nicht so einfach als dieses.

J. W. Brühl (daselbst S. 204) zeigt, daſs es nicht

rathsam ist, bei der Dampfdichte-Bestimmung in der Barometerleere höhere

Temperaturen anzuwenden als 220°.

Tafeln