| Titel: | Vacuumapparat für Baumwollgarnbleiche; von C. Weber-Jacquel in Paris. |

| Autor: | Kl. |

| Fundstelle: | Band 232, Jahrgang 1879, S. 477 |

| Download: | XML |

Vacuumapparat für Baumwollgarnbleiche; von

C. Weber-Jacquel in

Paris.

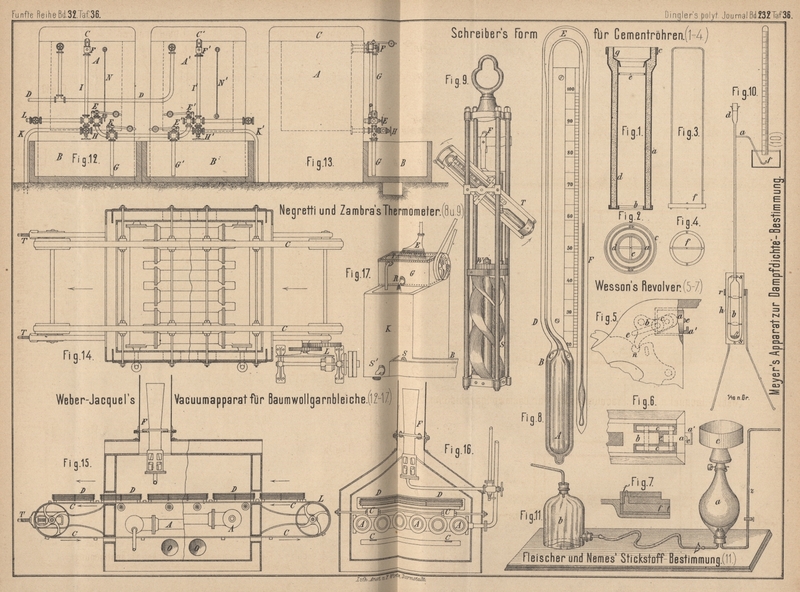

Mit Abbildungen auf Tafel 36

Weber-Jacquel's Vacuumapparat für Baumwollgarnbleiche.

Um der gebleichten Baumwolle ihre natürliche Elasticität zu erhalten und um das ganze

frühere Bleichverfahren zu vereinfachen, wird schon seit einiger Zeit das dem

eigentlichen Bleichproceſs vorhergehende Auskochen der Baumwolle umgangen. Das

Auskochen hatte insbesondere den Zweck, die Baumwolle für die Aufnahme der eigentlichen

Bleichflüssigkeit vorzubereiten, gewissermaſsen aufzuschlieſsen. Nachdem nun diese

Operation als umständlich oder für Baumwolle, welche auf Bobinen mit Papierhülsen

aufgewickelt ist, als unausführbar aufgegeben worden ist, so muſste ein

gleichmäſsiges Eindringen der Bleichflüssigkeit in die Baumwollfaser auf andere

Weise ermöglicht werden, nämlich indem man die Baumwolle nicht mehr in einem offenen

Gefäſs, sondern in einem geschlossenen Vacuumkessel mit der Bleichflüssigkeit

behandelte.

Weber-Jacquel in Paris (* D. R. P.

Nr. 2588 vom 5. October 1877) hat dieser, wie gesagt, nicht ganz neuen Idee

entsprechend den auf Taf. 36 gezeichneten Apparat zum Bleichen der Baumwolle, sei

sie auf Bobinen, Spulen oder in Strähnen, überhaupt aller aus Baumwolle gefertigter

Artikel construirt. Das Baumwollgarn wird in Säcken oder in Kautschukkästchen

verpackt in die beiden zusammenhängenden Apparate A und

A' gebracht (Fig. 12 und

13). Die beiden letzteren, je mit einem Wasserstandsrohr N, N' und einem Deckel C,

C' versehen, werden nunmehr ausgepumpt; die von der Luftpumpe ausgesaugte

Luft nimmt ihren Weg durch das Rohr D, und die

Chlorflüssigkeit kann nunmehr durch das Steigrohr G aus

dem Chlorkalkbehälter B nach Oeffnung der Ventile E in den Apparat eintreten, entweder unterhalb der

Baumwolle durch das Ventil H oder oberhalb derselben

durch das Rohr I und das Ventil F. Durch Oeffnen der Ventile E', H', F' am

Apparat A' kann man die Bleichflüssigkeit, anstatt in

den Trog B zurückzukehren, auf gleiche Weise im Apparat

A' benutzen. Die Bobinen werden auf diese Weise in

kurzer Zeit von der Chlorkalklösung durchdrungen, worauf letztere abgelassen und der

Apparat von Neuem ausgepumpt wird, um in denselben durch das Rohr G' die verdünnte Salzsäure aus dem Trog B' eintreten zu lassen, wobei dasselbe Verfahren

eingehalten wird, wie zuvor beim Eintritt und Umlauf der Chlorflüssigkeit.

Schlieſslich wird die Salzsäure durch das Rohr K

abgelassen und nach mehrmaliger Wiederholung der ganzen Operation die gesäuerte

Baumwolle mit Wasser ausgewaschen, welches durch das Rohr L in den Apparat eingeführt wird. Wenn es erforderlich ist, kann die

Baumwolle in demselben Apparat auch schwach gedämpft werden, sowie auch die

Baumwolle in demselben vor dem Herausnehmen der Bobinen durch Zuleiten eines

Blauwassers gebläut werden kann.

Die gebleichte Baumwolle wird nun in die mit Doppelwänden versehene Trockenkammer

gebracht, welche durch die Heizrohre A (Fig. 14 bis

16) erwärmt wird. Ueber den letzteren bewegt sich ein Riemenpaar C, welches die zur Aufnahme der Bobinen u. dgl.

bestimmten Holzrahmen D langsam von einem zum anderen

Ende des Trockenraumes trägt. Je nach Bedürfniſs dauert der Aufenthalt der Waare in

diesem Raum ½ bis 2 Stunden; um den beiden Riemen eine beliebige Geschwindigkeit geben

zu können, ist für die Bewegung der Maschine ein Wendegetriebe L mit Frictionsscheiben angeordnet. Um ferner die

Riemen gespannt zu halten, sind die Lager ihrer Rollen mittels der Spannschrauben

T verstellbar. Für die Entfernung der feuchten Luft

ist am Ende des Trockenraumes durch das mit einem Sauger versehene Abzugsrohr F und für die Zufuhr von frischer, trockener Luft durch

die am unteren Theil des Apparates angebrachten Oeffnungen O vorgesorgt worden.

Schlieſslich hat Weber-Jacquel seinem Bleichapparat eine

eigene Vorrichtung zum Auflösen des Chlorkalkes beigegeben. Dieselbe ersetzt die

Chlorkalkmühle, welche man wohl in manchen Fabriken antrifft, die sorgfältig und

genau arbeiten, während viel häufiger, aber sicher nicht zum Vortheil, der Chlorkalk

nur mit Wasser angerührt und der erhaltene Chlorkalkbrei mit Wasser weiter verdünnt

wird. In dem Blechkasten G (Fig. 17

Taf. 36) dreht sich die mit einer groſsen Anzahl Löcher versehene Trommel T, in welcher der aufzulösende Chlorkalk sich befindet.

Durch die Brause E läſst man so lange Wasser auf die

Trommel flieſsen, bis der Kasten ganz mit Flüssigkeit angefüllt ist. Man unterbricht

jetzt den Wasserzufluſs und läſst die Trommel ½ Stunde lang im Kasten laufen. Dann

wird die Flüssigkeit durch den Hahn R in die Cisterne

K abgelassen, worauf man wieder frisches Wasser auf

die Trommel flieſsen läſst und dies so oft wiederholt, bis der Chlorkalk in der

Trommel völlig aufgelöst ist. Die Lösung bleibt, damit sich die festen Theile

absetzen können, ungefähr 5 bis 6 Stunden ruhig in der Cisterne stehen und wird beim

Beginn der Bleichoperation durch den Hahn S in den Trog

B klar abgelassen, während der niedriger gestellte

Hahn S' angebracht ist, um den Bodensatz zu entfernen

und um die Cisterne gründlich reinigen zu können.

Kl.

Tafeln