| Titel: | C. W. Siemens' Regulator für elektrische Ströme. |

| Fundstelle: | Band 232, Jahrgang 1879, S. 516 |

| Download: | XML |

C. W. Siemens' Regulator für elektrische

Ströme.

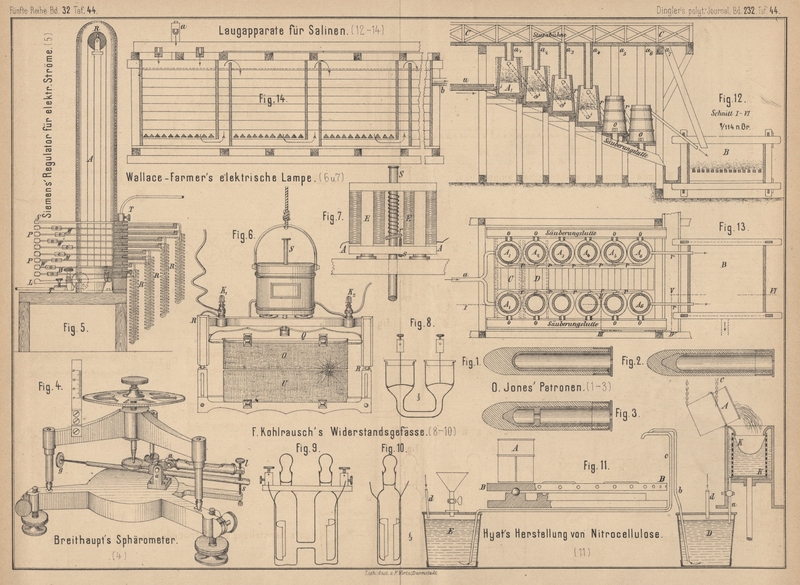

Mit einer Abbildung auf Tafel 44.

C. W. Siemens' Regulator für elektrische Ströme.

Dr. C. William Siemens in London (Englisches Patent Nr.

2281 vom 7. Juni 1878) benutzt zur Messung und Regulirung der Stärke elektrischer

Ströme (für Beleuchtungszwecke) die in einem Leiter erzeugte Wärme, welche nach dem

Joule'schen Gesetze dem Widerstand des Leiters und dem Quadrate der Stromstärke

proportional ist. Als Leiter benutzt er dabei nach Engineering, 1879 Bd. 27 S. 164 einen sehr dünnen Streifen A (Fig. 5 Taf.

44) aus Kupfer, Eisen oder einem anderen Metalle; das eine Ende ist an einer

Schraube B befestigt, die zur Regulirung der Spannung

des Streifens dient; dann läuft der Streifen in einer Glasröhre empor nach einer

Rolle R und wieder herab, um sich mit seinem anderen

Ende an einen kurzen Hebel anzuheften, der an seiner mit einem Gegengewichte

belasteten Achse einen längeren Contactarm L sitzen

hat, dessen Lage also von der Länge des Streifens abhängig ist. Ueber L liegen noch eine Anzahl von metallenen Federn M, die mit beweglichen Gewichten W belastet und am Ende mit Contactprismen P versehen sind; durch die Gewichte W wird der Abstand jedes Prismas P von seinem Nachbar regulirt. Verkürzt sich der

Streifen, so kommt ein Prisma nach dem anderen in Contact mit seinen Nachbarn, bis

endlich die ganze Reihe sich berührt und das letzte gegen die mit der Klemmschraube

T verbundene Feder S

drückt. Dabei sind die zwischen den einzelnen Federn M

eingeschalteten Widerstände R aus Neusilberdraht

sämmtlich kurz geschlossen und der Strom geht von T

gleich zum Hebel L. Hat der Streifen A dagegen seine gröſste Länge, so sind sämmtliche

Widerstände R in den Stromkreis eingeschaltet und die

Stromstärke wird dadurch wesentlich geschwächt. Hat nun der Strom seine geringste

Stärke, so erwärmt er den Streifen A am wenigsten, und

alle Prismen berühren sich. Steigt die Stromstärke, so dehnt sich der Streifen, und

es werden mehr und mehr Widerstände R eingeschaltet,

bis das Gleichgewicht zwischen der Erwärmung des Streifens durch den Strom und der

Wärmeausstrahlung desselben hergestellt ist. Um die Ausstrahlung von äuſseren

Umständen unabhängig zu machen, wird der Streifen in eine Glasröhre eingeschlossen

und der Apparat in einem Zimmer von mittlerer Temperatur (etwa 15°) aufgestellt.

Unter solchen Umständen und bei niedrigen Temperaturgraden wächst die Ausstrahlung

in arithmetischem Verhältniſs mit der Temperatur des Streifens; die Dehnung des

Streifens aber ist proportional der Temperatur desselben, d.h. dem Quadrate der

Stromstärke; deshalb ist der Apparat sehr empfindlich. Ist der Streifen aus gut

leitendem Metall (z.B. Silber oder Kupfer) und nicht über 0mm,05 dick, so ist seine Wärmecapacität sehr

gering, seine Oberfläche sehr groſs und deshalb tritt das neue Gleichgewicht fast

augenblicklich ein.

Bei den Unterbrechungen des Stromes an den Contactprismen P treten keine Extraströme zwischen den Contactstellen auf, weil ja der

metallische Zusammenhang im Stromkreise nie unterbrochen wird. Die verschiedenen

Widerstandsspulen R lassen sich leicht auswechseln und

so den jeweiligen Verhältnissen anpassen. Sie werden am besten aus unübersponnenem

Drahte gemacht, damit sie an ihrer ganzen Oberfläche der abkühlenden Wirkung der

Luft ausgesetzt sind.

In einer anderen Anordnung benutzt Siemens an Stelle der

Drahtspulen R Kohlenscheiben, welche ein durch den

Strom erwärmter und sich ausdehnender Stahldraht von 0mm,3 Dicke zusammenpreſst.

Zum Zwecke von Strommessungen wird der Hebel L am Ende

mit einem Schreibstifte ausgerüstet, unter dem ein Triebwerk einen Papierstreifen

hin bewegt, während ein zweiter Stift eine als Basis dienende zweite Linie auf dem

Papierstreifen zieht, von der sich die von dem ersteren Stifte gezogene Linie um so

mehr entfernt, je wärmer der Streifen A, d.h. je

stärker der Strom ist.

Nach dem Telegraphic Journal, 1879 Bd. 7 S. 81 hat Dr.

Siemens am 22. Februar d. J. in der Physical Society in London seinen Regulator in einer

anderen Form vorgezeigt. Hier ruht auf der Mitte eines Stahlstreifens von 0mm,05 Dicke ein kurzer Cylinder, welcher an seinem

oberen Ende eine Anzahl strahlenförmig gestellter Federn (oder eine kreisförmige

Platte) trägt und durch diese um so mehr Windungen einer ihn kreisförmig umgebenden

Spule aus Neusilberdraht kurz schlieſst, je höher er steigt. Sinkt der Cylinder in

Folge der Ausdehnung des Streifens, so werden mehr Windungen in den Stromkreis

eingeschaltet.

Tafeln