| Titel: | Der Tonnen-Laugapparat auf der Saline zu Kossow. |

| Fundstelle: | Band 232, Jahrgang 1879, S. 520 |

| Download: | XML |

Der Tonnen-Laugapparat auf der Saline zu

Kossow.

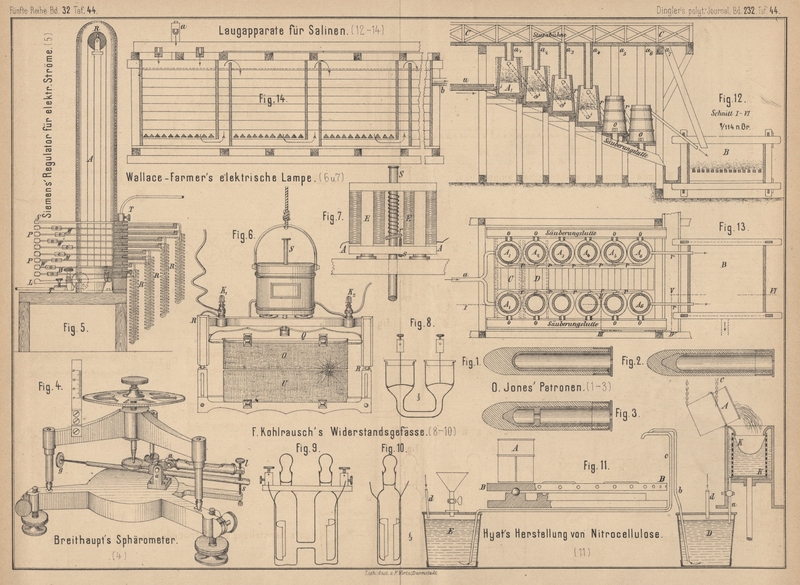

Mit Abbildungen auf Tafel 44

Der Tonnen-Laugapparat auf der Saline zu Kossow.

Das Salzgebirge in Kossow ist sehr reich und dabei so gelagert, daſs es einen

einfachen und billigen Abbau gestattet. Da die Soole aus dem bestehenden Laugwerke

Plener 130m gehoben werden muſs, wodurch viel

Arbeitskraft zur Hebung des Wassers in der Soole verloren geht, so wurde nach M. Kelb (Oesterreichische

Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen, 1879 S. 33) versuchsweise eine

Trockengewinnung des Salzgebirges und Anwendung des in Fig. 12 und

13 Taf. 44 abgebildeten Tonnenlaugapparates eingeführt. Derselbe besteht

aus zwei Reihen von je 6, zusammen also 12 Tonnen A1 bis A6 mit einem Fassungsraum von zusammen 120hl, dem Sättigungskasten B mit 220hl und einem daneben stehenden

Klärkasten mit 160hl Fassungsraum. Tonnen und

Sättigungskasten haben über dem Boden einen hölzernen Gitterrost, auf welchen das

Salzgebirge in faustgroſsen Stücken von den Sturzbühnen C durch die Sturzlutten a1 bis a7 eingefüllt und nachgetragen wird. Unter einander

und mit den Sättigungskasten sind die Tonnen durch die Blechröhren r verbunden und zur Reinigung derselben von dem

abfallenden Laiste und dem Rückstande des verlaugten Salzgebirges sind an der Seite

nahe am Boden der Tonnen die wasserdicht verschlieſsbaren Oeffnungen o angebracht, durch welche die Laugrückstände auf die

Säuberungslutten geschafft, daselbst abgestürzt und nöthigenfalls mit Wasser

abgespült und dann verstürzt werden. Der Sättigungs- und Klärkasten hat keine

besondere Vorrichtung zur Reinigung von den Rückständen.

Das Laugmaterial besteht aus faustgroſsen Stücken eines unreinen, 20 bis 25 Proc.

taube Theile enthaltenen Steinsalzes. Der Wasserzufluſs zur Laugung erfolgt aus

einem Behälter durch das Rohr a in die beiden Tonnen

A1 nahe am Boden

derselben, von wo es durch den Gitterrost und durch die darauf befindlichen

Lauggeschicke dringt, sich theilweise mit Salz sättigt und oben durch die Röhren r in den unteren Theil der Tonnen A2 gelangt u.s.w.

Vermöge der Anordnung und Stellung der Laugtonnen, je um 63cm unter einander, durchdringt das Wasser und die

in den oberen Tonnen minder gesättigte Lauge die in den tiefer stehenden Bottigen

vorhandene und bereits mehr gesättigte Lauge mit einem gewissen hydrostatischen

Drucke und verhindert hierdurch das Ansetzen und Verlegen der Lauggeschicke und der

Roste mit Thon und Schlamm, wodurch zugleich der Verlaugungsproceſs gefördert wird.

Daſs hierbei die Soole ziemlich trübe in den Sättigungs- und Klärkasten gelangt, ist

begreiflich und es ist dadurch auch die Vergröſserung des letzteren, bezieh. die

Aufstellung von Soolebehältern nothwendig geworden. Nach den gemachten Erfahrungen

braucht die Soole aus dem Laugapparate wenigstens 3 Tage Ruhezeit zur Reinigung und

Klärung von den mitgeführten feinen Schlammtheilchen, um zum Sudbetriebe verwendet

werden zu können, und es sind daher bei der Erzeugungsfähigkeit des Apparates von

433hl gesättigter Soole in 24 Stunden

Soolebehälter von 1296hl Fassungsraum zur Klärung

der Soole nothwendig.

Um die Leistungsfähigkeit zu erhöhen, will man die Tonnen durch 6 Kästen C, D (Fig. 13)

von 3m,8 Länge, 1m,1 Breite und 1m,4 Tiefe ersetzen.

Uebrigens hat sich herausgestellt, daſs die trockne Gewinnung des Salzgebirges und

die Verlaugung in besonderen Apparaten hier theurer zu stehen kommt als die

Gewinnung der Soole in Laugwerken.

Wirksamer als dieser ist jedenfalls der in Schönebeck zur Auslaugung des

Pfannensteins, der Abfallsalze und des Steinsalzes zum Zwecke der Anreicherung der

minder gesättigten Bohrlochssoole angewendete Apparat, von welchem Fig. 14

Taf. 44 einen Längsschnitt zeigt. Das Wasser flieſst durch das Rohr a ein und durch b wieder

ab, nachdem es das Salz mehrfach in der Pfeilrichtung von oben nach unten

durchflössen hat.

Tafeln