| Titel: | Mittheilungen von der Weltausstellung in Paris 1878. |

| Autor: | Müller-Melchiors |

| Fundstelle: | Band 233, Jahrgang 1879, S. 1 |

| Download: | XML |

Mittheilungen von der Weltausstellung in

Paris 1878.

(Fortsetzung von S. 500 des vorhergehenden

Bandes.)

Mittheilungen von der Weltausstellung in Paris 1878.

Dampfmaschinen-Steuerungen auf der

Ausstellung (Tafel 1 bis 3).

B) Präcisionssteuerungen (Schluſs des Berichtes Bd. 232 S.

385).

Im Cylinder der Dampfmaschine sollte, um die vollste Ausnutzung der verfügbaren

Wärmekraft zu erzielen, ein vollkommener Kreisproceſs stattfinden; die Steuerung

hätte hierbei die Function, die verschiedenen Phasen des Kreisprocesses

einzuleiten, nach Abschluſs der einen Periode sofort und vollständig die weitere

Zustandsänderung anzubahnen und, bis diese vollendet, unthätig zu verbleiben.

Sie müſste daher in allen ihren Functionen momentan und intermittirend arbeiten,

und nur dann könnte sie voll den Namen Präcisionssteuerung verdienen.

Wie wir aber sehen, daſs in der Ausnutzung der Dampfarbeit unsere Praxis durch

eine Concurrenz störender Ursachen der Theorie nicht durchaus zu folgen vermag,

ja sogar nicht selten sich in einen Widerspruch zu deren Abstractionen versetzt,

so muſs auch das Dampfvertheilungsorgan, von seiner Höhe als Leiter des

Kreisprocesses herabsteigend, manche Postulate seines idealen Zustandes missen

und sich mit dem bequem Erreichbaren begnügen. So nennen wir schon jene

Mechanismen Präcisionssteuerungen, bei welchen der

Abschluſs der Volldruckperiode und damit die Einleitung der Expansion unter dem Einflusse des Regulators momentan geschieht, und halten das momentane Einleiten der Volldruckperiode in Folge

gefürchteter Stoſswirkung für gefährlich, den momentanen Abschluſs der Ausströmung für unnöthig und höchstens noch plötzlichen

Beginn der Ausströmung, bezieh. der

Condensation, für wünschenswerth.

Die sichere Basis dieser angeblich so willkürlichen Charakterisirung ist das Diagramm, und dessen Ecken und Spitzen, welche er

erzielen oder vermeiden will, leiten die Hand des Constructeurs. Den

Präcisionssteuerungen, und in erster Linie den Corliſssteuerungen, danken wir

vor allem die ausgedehnte und rationelle Anwendung des Indicators, und indem

dies ganz allgemein den Anstoſs zu einer sorgfältigeren Berücksichtigung der

Dampfarbeit seitens der ausführenden Ingenieure wurde, äuſserte die

epochemachende Erfindung des genialen Corliſs

auch in mittelbarer

Weise den segensreichsten Einfluſs auf den ganzen Dampfmaschinenbau.

Jetzt wurden auch die älteren Steuerungssysteme eines neuen und eingehenden

Studiums gewürdigt, die Kanaldimensionen sorgfältiger gewählt, die

Admissionsspannungen erhöht, die Füllungen verkürzt und endlich die

Expansionsregulirung während des Ganges der Maschine, von Hand oder mittels des

Regulators, immer ausgedehnter angewendet. So kamen der Corliſssteuerung, welche

– auf den ersten Wurf ein vollendetes Ganze – durch die unzähligen Nachbildungen

nur in Einzelheiten verändert wurde, die positiven Steuerungen wieder näher und

näher, erzielten immer bessere ökonomische Resultate, so daſs heute die

Anwendung der Präcisionssteuerung bei groſsen Maschinen zwar selbstverständlich

feststeht und es immer so bleiben wird, dagegen die Grenze, wie weit noch positive Steuerungen rationell anwendbar bleiben,

wieder hinaufrückt. Denn bei annähernd gleichen ökonomischen Resultaten zieht

die Mehrzahl der Maschinenbesitzer heute noch die positive Steuerung der

Präcisionssteuerung entschieden vor; doch mag im Laufe der Zeit und weiterer

Entwicklung der Präcisionssteuerung diese Anschauung wohl auch ins Gegentheil

umschlagen. Um diesen Umschlag anzubahnen, muſs eine einfache, in Herstellung

und Erhaltung billige, leicht zu behandelnde und unter allen Umständen

verläſsliche Präcisionssteuerung hergestellt werden, und in dieser Richtung

bewegt sich auch die Mehrzahl neuer Constructionen. Die folgenden Notizen über

die Präcisionssteuerungen der Ausstellung werden in dieser Beziehung manches

bemerkenswerthe Beispiel bringen.

Als Eintheilungsgrund der Präcisionssteuerungen bietet sich zunächst die Form des

Dampfvertheilungsorganes dar, welches entweder als Flachschieber, und zwar

getrennt oder zusammen arbeitend, oder auch als Rundschieber, Drehschieber und

Ventil erscheint. Doch ist die Wahl des Dampfvertheilungsorganes bei diesen

Steuerungen eine so durchaus zufällige und so ganz einfluſslos auf die

principielle Anordnung des Mechanismus, daſs sich hierauf keine rationelle

Eintheilung gründen lieſse. Die Eintheilung nach einzelnen Constructionstypen

allein, wie sie in dem jetzt erscheinenden, prachtvoll ausgestatteten Werke von

W. H. Uhland versucht wird, ermangelt der

Uebersichtlichkeit; die Weite der Füllungsgrenzen, ob bis 40 Proc. oder bis 100

Proc. variable Expansion möglich ist, führt an und für sich gleichfalls zu

keinem Gesichtspunkt principieller Zusammenfassung.

Dennoch muſs grade in der Gestaltung des Auslösermechanismus, der ja das

entscheidende Kriterium der Präcisionssteuerungen überhaupt bildet, auch der

Unterscheidungsgrund der einzelnen

Präcisionssteuerungen liegen, und derselbe stellt sich bei einer unter diesem

Gesichtspunkte unternommenen Vergleichung klar genug heraus. Die älteren

Präcisionssteuerungen, vor allem sämmtliche Original-Corliſssteuerungen, ferner

auch die

Sulzer-Steuerung von Paris 1867 und die meisten Präcisionssteuerungen von Wien

1873 haben die Auslöserbewegung derart mit der Oeffnungsbewegung des

Dampfvertheilungsorganes verbunden, daſs in demselben Masse, als die zusammen

arbeitenden Kanten des Dampfkanales gröſser werden,

die Distanz der zusammen arbeitenden Kanten des Auslösermechanismus abnimmt. Mit dem Rückgänge des

Dampfvertheilungsorganes nimmt auch die Kantendistanz des Auslösers wieder zu,

die todten Punkte beider relativen oder absoluten Bewegungen fallen zusammen,

die ganze Bewegung des Auslösers und des Oeffnungsmechanismus erfolgt in

gleichen Zeiten und wir nennen die Steuerungen dieser Kategorie: Präcisionssteuerungen mit isochroner Auslösung.

Bei der zweiten Klasse, den Präcisionssteuerungen mit

allochroner Auslösung, findet dieses Zusammengehen der Arbeitskanten

der Einströmung und des Auslösers nicht mehr statt, die todten Punkte fallen

nicht zusammen, die Bewegungsphasen, statt sich zu decken, durchkreuzen sich.

Dieser Klasse, welche noch in Wien 1873 nur durch zwei Maschinen vertreten war,

gehören die meisten neueren Constructionen der Pariser Ausstellung an; sie ist

principiell um nichts complicirter als die Präcisionssteuerung mit isochronem

Auslöser und ermöglicht ohne weiteres variable Füllung von 0 bis 100 Proc;

hierin allein liegt jedoch nicht der wesentliche

Unterscheidungsgrund, da, wie wir sehen werden, auch die isochrone

Auslösersteuerung in verschiedenen Combinationen diese Möglichkeit gewährt.Zur Rechtfertigung dieser Eintheilung führen wir an, daſs sie allein die

allgemein als zusammengehörig betrachteten Steuerungen zusammenfaſst und

ein klares Kriterium zur Erkennung derselben gibt, während andere

Gruppirungen, wie beispielsweise nach activer oder passiver, selbsständiger oder abhängiger Auslösung eine ganz willkürliche und gar nicht

durchzuführende Eintheilung bedingen würden.

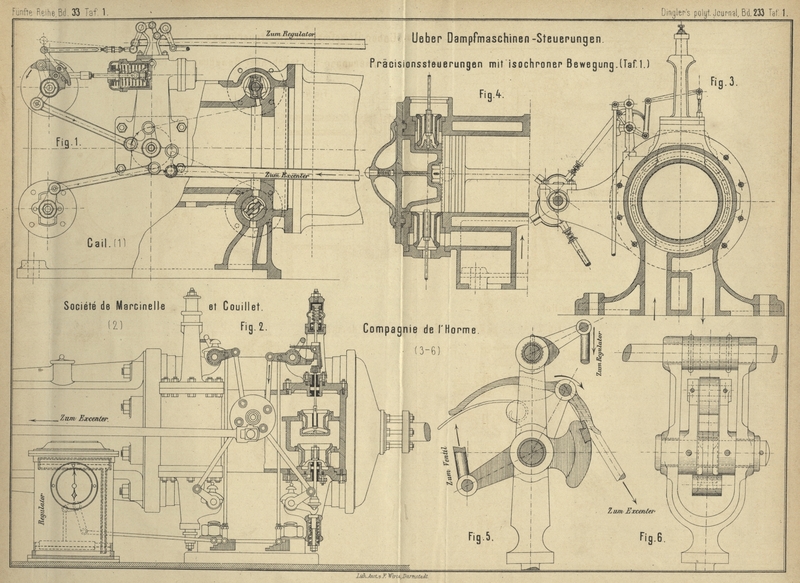

1) Präcisionssteuerungen mit

isochroner Auslösung (Tafel 1).

Als typisches Vorbild dieser Gruppe erscheint die älteste Corliſssteuerung

(„Corliſssteuerung von 1862“ * 1874 214

272), sowie alle späteren Modificationen von Corliſs selbst ( *1874 214 272. * 1876 222 97. *1878 229 311) und

Anderen (Inglis und Spencer * 1874 214 270. Douglas und

Grant * 1871 199 161. Märky und Schulz * 1874 214 274. Steiner *1876 221 491), endlich die weiteren Anwendungen des

Corliſsprincipes auf Ventil- und Flachschieber-Steuerungen (Hartmann *1874 214 267),

Wannieck und Köppner * 1876 221 493). Sie alle charakterisiren sich sofort

dadurch als isochrone Auslösesteuerungen, daſs die

Einströmschieber und Auslöser gleichzeitig in ihre extremsten Stellungen

gelangen. Wenn nun die Bewegung der Einström- und Ausströmschieber

(oder Ventile) von einem gemeinsamen Excenter erfolgen soll, so gelangen die

Einströmschieber, genau wie der gewöhnliche Muschelschieber, bei etwa 40 Procent

des Kolbenhubes in ihre äuſserste Stellung; gleichzeitig hat auch die Distanz der

Auslöserkauten ihr Minimum erreicht und nimmt bei fortgesetzter Bewegung wieder

zu. Hat daher nicht schon früher diese Kantendistanz den Werth Null erreicht und

dadurch Auslösung und Schluſs des Einströmschiebers herbeigeführt, so kann dies

nach erfolgter Bewegungsumkehr überhaupt nicht mehr stattfinden und die Maschine

arbeitet als positive Steuerung mit ihrer „natürlichen Füllung“, also

nahezu ohne Expansion. Dies muſs beim normalen Betrieb unter allen Umständen

vermieden werden und, nachdem in der Nähe des bei etwa 40 Procent des Hubes

liegenden Wendepunktes die Kantendistanz überhaupt nur sehr langsam zu- und

abnimmt, so findet die späteste Auslösung meistens schon bei 30 Procent des

Kolbenhubes statt.

Wir betrachten diese nothgezwungene Beschränkung der angeführten

Präcisionssteuerungen auf kleine Füllungen im Allgemeinen keineswegs als einen

Nachtheil, nachdem ja auch hier für Ausnahmsfälle die „natürliche

Füllung“ von 80 oder 90 Proc. verfügbar bleibt, im normalen Betrieb

einer eincylindrig expandirenden Maschine aber eine Präcisionssteuerung mit

vielleicht 60 Proc. Füllung als ein Unding erscheint; steht ja doch der durch

Präcisionssteuerungen erzielbare Gewinn an scharfen Ecken des

Indicatordiagrammes und automatischer Regulirung in gar keinem Verhältnisse zu

dem bei hohen Füllungen eintretenden Verluste an Expansionsarbeit.

Und doch hören wir es stets wieder als Vorzug neu auftauchender

Präcisionssteuerungen preisen, daſs sie alle Füllungen, gewöhnlich „von 0 bis

80 Proc.“ erreichbar machen.

Dieser zweifelhafte Vorzug läſst sich nun bei den isochronen Steuerungen auf

verschiedene Weise erzielen.

Zunächst dadurch, daſs man (wie Wood * 1874 211 161. Correy * 1876

221 495. Hartung *

1876 222 205) auf die Anwendung eines gemeinsamen

Excenters für Ein- und Ausströmung verzichtet und die Einströmung von einem

besonderen Excenter bedienen läſst, welches nun derart gestellt werden kann,

daſs die Kantendistanz der Einströmung vom Beginn bis zum Schlusse des

Kolbenhubes fortwährend zunimmt, also die Distanz der Auslöserkanten

entsprechend fortwährend abnimmt, so daſs sie bis zum Hubende gleich Null zu

werden vermag. Das betreffende Excenter hat dann seine todten Punkte mit der

Maschinenkurbel nahe zusammenfallend; eine „natürliche Füllung“ existirt

nicht mehr, da das Steuerungsorgan, falls es nicht früher durch Auslösung

geschlossen war, den ganzen Kolbenrückgang benöthigt, um absperren zu können.

Daſs dem entsprechend die Oeffnungsgeschwindigkeit, je weiter die variable

Füllung getrieben wird, um so mehr abnimmt und dadurch immer gröſsere Drosselung

der Admission verursacht, liegt auf der Hand.

Wohl hauptsächlich darum haben einige andere Präcisionssteuerungen dieser Gruppe, statt

Excenter für die Bewegung der Einströmung anzuwenden, Curvenscheiben angebracht (Sulzer 1867

*1879 231 96. Bède und

Farcot * 1874 214

347. Scheller und Berchtold * 1874 214 351. Nolet * 1876 221 490

u.a.) und erreichen damit gleichzeitig rasche Oeffnung und hohe

Füllungsgrade.

Ein drittes Mittel endlich, um bei isochronen Präcisionssteuerungen Füllungen

über 40 Proc. zu erzielen, besteht in der Verdopplung

der Auslöser, so daſs beim Rückgang des Einströmmechanismus ein zweites

Paar von Auslöserkanten zur Wirkung gelangt, deren Distanz sich nun von 40 bis

80 Proc. fortwährend vermindert und also auch in diesen Grenzen die Auslösung

ermöglicht, falls sie nicht zwischen 0 und 40 Proc. stattgefunden hat. Dieses

etwas problematische Auskunftsmittel war unseres Wissens zuerst bei der

Doppelschieber-Präcisionssteuerung von Ochwadt

(*1876 220 396) angewendet gewesen; in Paris erschien

es neuerdings an der gröſsten aller Ausstellungsmaschinen von Farcot und Söhne in St. Ouen, welche von uns

bereits (*1879 232 101) beschrieben ist. Ein ganz

unvermeidlicher Mangel dieser Construction liegt darin, daſs sie zwischen 30 und

50 Proc. beim Uebergange der Auslösungsfunction und gleichzeitiger

Bewegungsumkehr des Einströmmechanismus, in hohem Grade unverläſslich wird; im

übrigen läſst sie sich ihrer Einfachheit halber leicht anbringen und hat

gegenüber den anderen isochromen Präcisionssteuerungen mit erweiterten

Füllungsgrenzen den Vorzug, daſs die normale Bewegung des Einströmmechanismus

gewahrt bleibt, so daſs beim Versagen der Auslösung oder der Absperrfedern die

Einströmung wenigstens am Hubende sicher geschlossen wird.

Nach dem Vorausgeschickten lassen sich nun die hierher gehörigen

Präcisionssteuerungen der Pariser Weltausstellung ohne weiteres in bekannte

Gruppen einfügen.Der Vollständigkeit halber erwähnen wir zuerst jene

Präcisionssteuerungen, über welche uns keine näheren Daten zu Gebote

stehen und die daher nur namentlich angeführt werden können. Es sind

dies die Doppelschiebersteuerungen mit Auslösung von Gebrüder Boudier in Rouen (mit einem quer

zum Vertheilungsschieber wirkenden Rückenschieber) und von Skoda in Pilsen nach Patent Wellner. Ferner mit vier getrennten

Flachschiebern für Ein- und Ausströmung die Steuerungen der Maschinenfabrik der Ungarischen Staatsbahn

in Pest und von A. Larochaymond in Tournai

(Belgien), endlich die Ventilsteuerung von Crespin und Marteau in Paris.

Unter den isochronen Steuerungen mit normalen

Füllungsgrenzen von 0 bis 40 Proc. ist zunächst die bekannte

Corliſs-Flachfeder-Steuerung anzuführen (auch „Corliſssteuerung von 1867“

fälschlich genannt *1874 214 272; vgl. auch 1876 222 100), welche an den schönen Maschinen von Lecouteux und Garnier in Paris und von Le Gavrian und Sohn in Rouen in unveränderter

Gestalt angebracht war; ferner die gleichfalls schon bekannte Steuerung des

Amerikaners J. Wheelock (*1878 229 413), endlich noch eine neue

Rundschieber-Steuerung von der groſsen Maschinenfabrik Cail und

Comp. in Paris, welche in Fig. 1

Taf. 1 dargestellt ist.

Von Ventildampfmaschinen derselben Gruppe haben wir bereits die vortreffliche

Steuerung von A. Zimmermann, welche an der Maschine

von Lecointe und Villette angebracht war,

beschrieben (* 1878 230 388). Hierher gehören ferner

die Steuerungen der Société anonyme de Marcinelle et

Couillet (Fig. 2

Taf. 1) und der Compagnie des fonderies et forges de

l'Horme (Fig. 3

bis 6 Taf.

1).

Unter den isochronen Präcisionssteuerungen mit erweiterten Füllungsgrenzen (0 bis 80 Proc.) haben wir die neue

Farcot-Steuerung bereits genannt; auſserdem war die schon früher beschriebene

Flachschieber-Steuerung von Correy (* 1876 221 495) an einer Woolf'schen Balanciermaschine von

T. Powell in Rouen und eine ganz ähnliche

Steuerung an der gleichfalls Woolf'schen Balanciermaschine von E. Boyer in Lille angebracht.

Endlich ist noch die Flachschieber-Steuerung von Cail,

Halot und Comp. in Brüssel zu erwähnen, bei welcher die Bewegungshebel

der Einströmschieber wider rotirende Curvenscheiben durch den Dampfdruck

gepreſst werden und mit stellbaren Gleitstücken anliegen, welche hier die

Auslöser bilden und je nach ihrer Stellung ein früheres oder späteres

Abschnappen und Sperren der Einströmung bewirken.

Damit sind alle hierher gehörigen Ausstellungsmaschinen genannt und wir gehen zur

Beschreibung der darunter befindlichen Neuheiten über.

Die Maschine von Cail (Fig. 1

Taf. 1) hatte 500mm Cylinderdurchmesser, 1m Hub und diente zum Antrieb des zweiten Block

im Mitteltract der französischen Maschinenhalle; sie wurde von 4 Rundschiebern

gesteuert, welche mit der central am Cylinder gelagerten Steuerscheibe in

Verbindung standen, die unten liegenden Ausströmschieber fest, die

Einströmschieber lösbar. Bei der Bewegungsrichtung der Excenterstange im Sinne

des Pfeiles Fig. 1

geht die Zugstange des hinteren Einströmschiebers, nachdem sie die Todtpunktlage

passirt hat, nach rechts und nimmt dabei einen Winkelhebel mit, welcher auf der

Spindel des Schieberhahnes lose aufgesteckt ist. Hinter dem Winkelhebel trägt

die Spindel einen fest verkeilten Quadranten, der mit einem stählernen Anschlag

versehen ist. Gegen diesen Anschlag lehnt sich der Zahn der am losen Winkelhebel

angehängten Klaue, so daſs bei der nun folgenden Bewegungsphase die

Schieberspindel von dem Winkelhebel nach links mitgenommen und der Schieber

geöffnet wird. Zum Zwecke der Auslösung trägt die Mitnehmerklaue zwischen ihrem

Angriffspunkt am Winkelhebel und dem Stahlzahn einen Daumen, dessen aufrecht

stehender Arm durch eine Zugstange mit dem vom Regulator fixirten, im

Cylindermittel gelagerten Winkelhebel in Verbindung steht. Bei der Linksdrehung

der Mitnehmerklaue schwingt diese Zugstange um ihren momentanen Fixpunkt im

Regulatorwinkelhebel nach aufwärts; dabei nähert sich der Arm des Auslöserdaumens immer mehr der

senkrechten Lage und der Daumen selbst wird in Folge dessen nach unten verdreht,

so daſs er sich wider den festgekeilten Quadranten der Schieberspindel anstemmt

und die Mitnehmerklaue, welche bis jetzt voll am Umfange des Quadranten auflag,

von demselben weghebt. So erfolgt endlich, indem die Kantendistanz zwischen

Quadrantenanschlag und Mitnehmerzahn mehr und mehr vermindert wird, das

Abschnappen des letzteren und im gleichen Momente geht die Schieberspindel nach

rechts zurück, vermöge der Spannfeder, welche durch eine Zugstange auf den

Quadranten wirkt; dabei findet die Auslösung früher oder später statt, wenn der

Regulatorwinkelhebel derart verdreht wird, daſs sich der Fixpunkt der zum

Auslöserdaumen führenden Zugstange nach rechts oder links verschiebt.

Die Cail'sche Steuerung hat im Princip eine groſse

Aehnlichkeit mit der bekannten Construction von Inglis und Spencer; die fast vollständige

Entlastung der Schieberspindel, welche beim Rückschnellen nur mit dem Quadranten

verbunden bleibt, ist ein Vorzug der neueren Construction, zudem daſs sie

wesentlich einfacher und von leichterer Herstellung ist; unerreicht aber bleibt

die Inglis und Spencer'sche Steuerung in der stets centrischen Angriffsweise des

Mitnehmers und Auslösers. Die in den Regulator übertragene Kraftcomponente der

Auslösung wird in beiden Fällen durch das Hebelverhältniſs zwischen dem

Radiusvector des Daumens und dem Angriffspunkt der Zugstange einerseits, durch

die Reibung der Mitnehmerflächen und den Einlöserdruck (Federspannung bezieh.

Eigengewicht)Das Einlösen des Mitnehmerzahnes hinter dem Anschlage für ein neues Spiel

geschieht bei Cail durch das Eigengewicht

der Mitnehmerklaue, bei Inglis und Spencer bekanntlich mit einigem Geräusch

durch die Spannung der Flachfedern – für beide Constructionen wohl mit

gleicher Sicherheit. bestimmt und bleibt stets eine minimale

Gröſse.

Die zweite hier zu besprechende Maschine, von der Société

anonyme de Marcinelle et Couillet ausgestellt und zum Betrieb eines

groſsen Grubenventilators (System Guibal, 12m Durchmesser) bestimmt, hatte 620mm Cylinderdurchmesser, 850mm Hub und wurde von Doppelsitzventilen

gesteuert (Fig. 2

Taf. 1). Doch erfolgte auch hier, in einer für Ventilsteuerungen ungewöhnlichen

Weise, der Antrieb von einer gemeinschaftlichen Steuerscheibe aus, und war in

Folge dessen variable Füllung nur innerhalb der normalen Grenzen von 0 bis 40

Proc. möglich.

Die Uebertragung der Scheibenbewegung auf die Einströmventile erfolgt durch

Doppelhebel, bezieh. durch den Ventilgehäusen vorgelagerte Wellen, deren äuſsere

Hebel die Zugstangen der Steuerscheibe aufnehmen, während innen die mit

stählernen Klauen armirten Mitnehmerhebel aufgekeilt sind. Die Mitnehmerklaue

stöſst wider einen in der Ventilspindel angebrachten Anschlag und öffnet, wenn

sich die Excenterstange in der Richtung des Pfeiles bewegt, das hintere Einströmventil. Der Auslöser

ist hier nicht mit dem Mitnehmer, sondern mit dem Anschlag verbunden, indem der

letztere nicht direct der Ventilspindel, sondern einem Winkelhebel eingesetzt

ist, welcher in der Ventilspindel drehbar gelagert wird; jedoch legt sich dieser

Hebel in der gezeichneten Stellung derart gegen den Schlitz der Ventilspindel,

daſs ihm eine weitere Rechtsdrehung unmöglich wird und er somit für den Moment

des Anhebens ein starres Ganze mit der Ventilspindel bildet. Bei fortgesetztem

Aufsteigen des Ventiles kommt der horizontale Arm dieses Winkelhebels immer

näher einem feststehenden Zapfen, welcher endlich das weitere Aufsteigen

hindert, den Winkelhebel nach links verdreht und derart den Anschlag von der

Mitnehmerklaue wegschiebt, worauf das Ventil auf seinen Sitz zurückfällt und

absperrt. Beim Rückgange vermag der Mitnehmerhebel den Anschlag

zurückzuschieben, bis er unter dieselben kommt und der Winkelhebel, durch den

Einfluſs einer kleinen Blattfeder, wieder in seine normale Stellung gelangt.

Der Auslöserzapfen ist selbstverständlich vom Regulator verstellbar und zwar

dadurch, daſs er am verticalen Arme eines Winkelhebels sitzt, welcher auf die

Welle des Mitnehmers lose aufgeschoben und mit seinem horizontalen Arm von der

Regulatorzugstange erfaſst wird; in Folge dieser Lagerung wird der Regulator nur

von einer kleinen Kraftcomponente beansprucht und vermag es leicht, durch

Verdrehen des Auslösezapfens nach rechts oder links die Füllung zu vermindern

oder zu erhöhen.

Bei der vorliegenden Dampfmaschine handelte es sich nun nicht darum, die

Geschwindigkeit unter verschiedenen Arbeitsleistungen constant zu erhalten, sondern die Regulirung hatte hier den ganz

speciellen Zweck, die Tourenzahl der Maschine unter gewissen Verhältnissen zu

vermehren. Da nämlich, wie bereits bemerkt, die

Maschine dazu bestimmt ist, mittels eines Guibal'schen Ventilators die

Wetterführung einer Kohlengrube zu besorgen, und, wie längst bewiesen, bei

niedrigem Barometerstand erhöhte Wetterbildung in den Gruben stattfindet, so

muſs eine rationelle Regulirung im Stande sein, im Bedarffalle die Tourenzahl zu

erhöhen und hierdurch einen vermehrten Luftumlauf einzuleiten. Dies geschieht in

einfacher Weise dadurch, daſs statt des Centrifugalregulators ein mächtiges

Quecksilberbarometer angewendet wird, in dessen offenem Schenkel ein Schwimmer

spielt, welcher durch die aus Fig. 2

ersichtliche Verbindung auf die Auslösungshebel einwirkt. Bei abnehmendem

Luftdrucke sinkt das Quecksilber aus dem oberen, luftdicht verschlossenen

Behälter des barometrischen Regulators in den unteren offenen Behälter, welcher,

selbstverständlich um etwa 760mm tiefer

liegend, den Schwimmer enthält; letzterer wird gehoben und bewegt die zur

Steuerung führende Zugstange nach links. In Folge dessen fallen die verticalen

Stangen, welche zu den Winkelhebeln der Auslösungszapfen führen und mit ihrem unteren Ende auf

einem treppenförmigen Support aufruhen, um eine Stufe tiefer, die Winkelhebel

verdrehen sich nach links, der Auslösungszapfen kommt in eine höhere Lage und

die Füllung wird vergröſsert. Es wird hierdurch, da die Widerstände nur im

Verhältnisse der Tourenzahlen wachsen, im übrigen aber constant sind, die

Geschwindigkeit der Maschine in den Grenzen von 50 zu 75 Touren variirt,

entsprechend einem Sinken der Barometersäule um 8mm,5. Bei Erhöhung der Luftspannung bleibt dagegen der barometrische

Regulator wirkungslos, indem sich die zu den Winkelhebeln der Auslösezapfen

führenden Zugstangen an den Stufen anstemmen und der Winkelhebel des Schwimmers

in dieser Richtung ausgelöst wird, da er mittels einer nur einseitig wirkenden

Sperrklinkenkupplung mit der horizontalen Bewegungsstange verbunden ist. Diese

Anordnung ist deshalb gewählt, um zwar die aus Sicherheitsgründen erforderliche

Zunahme der Tourenzahl selbstthätig einzuleiten, die Verminderung der Tourenzahl

dagegen dem Ermessen des Maschinenführers zu überlassen.

Die Compagnie des fonderies et forges de l'Horme bei

St. Chamond (Departement Loire, Frankreich) hatte eine Zwillingsmaschine (400mm Cylinderdurchmesser, 800mm Hub) ausgestellt, welche mittels

Zahnradübersetzung zwei Schachtpumpengestänge antrieb. Zwischen beiden Maschinen

stand ein gemeinschaftlicher Regulator, von welchem aus unterirdisch geführte

Zugstangen beiderseits zu den Steuerungen gingen. Jeder Cylinder wird von vier

guſseisernen Ventilen gesteuert, deren Sitze zur thunlichsten Verminderung des

schädlichen Raumes weit in den Cylinder hineinragen, so daſs die Cylinderdeckel

sehr tief gehalten und mit entsprechenden Aussparungen versehen sein müssen.

Diese aus Fig. 4

Taf. 1 ersichtliche Anordnung, welche einen sehr langen Cylinder erfordert und

unter anderem auch bedingt, daſs der hier gewählte Corliſs-Bajonnetständer

gleichzeitig den vorderen Cylinderdeckel bildet, erscheint uns kaum

empfehlenswerth. Die Steuerung (Fig. 3,

5 und

6)

erfolgt hier, wie bei der Anwendung von Ventilen gewöhnlich, durch eine

Steuerwelle, welche von der Schwungrad welle durch gleiche Kegelräder

angetrieben wird und je zwei Excenter für die Einström- und Ausströmventile in

Bewegung setzt. Es wäre somit hier die Möglichkeit gegeben, die Füllungsgrenzen

beliebig zu erweitern; doch gab die Ausstellungsmaschine rationeller Weise nur

Füllungen bis zu 43 Proc.

Der Mitnehmermechanismus hat principiell groſse Aehnlichkeit mit der früher

besprochenen Steuerung von Cail. Auch hier sind die

Mitnehmerhebel und der mit einem Anschlag versehene Quadrant auf einer

gemeinsamen Welle angebracht, erstere fest verbunden, letztere frei beweglich.

Die Welle ist in einem gabelförmigen Ständer gelagert, der auf einen Anguſs des

Cylinders geschraubt wird; der Quadrant geht auf der anderen Seite in einen

Hebel aus, welcher durch eine aufwärts gehende Zugstange mit dem Hebel des

Einströmventiles verbunden ist; die beiderseits von Quadranten aufgeholzten

Mitnehmerhebel endlich stehen durch eine nach abwärts gehende Zugstange mit dem

Excenter der Steuerwelle in Verbindung. Auf demselben Bolzen, welcher die

Excenterstange trägt, ist auch die Mitnehmerklaue angebracht und wird durch eine

Feder gegen den Quadranten gepreſst. Für die Bewegungsrichtung der Pfeile in

Fig. 5

wird daher der Quadrant mitgenommen und das Ventil geöffnet; dies geschieht so

lange, bis das nach rückwärts gerichtete Hörn der Mitnehmerklaue wider einen

oberhalb desselben befindlichen Daumen stöſst, worauf bei fortgesetzter Drehung

in der Richtung des Pfeiles die Mitnehmerklaue endlich so weit gehoben wird,

daſs ihr Zahn den Anschlag des Quadranten verläſst, worauf derselbe unter dem

Einflusse die das Ventil belastende Schraubenfeder zurückschnellt und das Ventil

geschlossen wird.

Die Auslöserdaumen für die beiden Einströmventile sind auf einer gemeinsamen

Welle befestigt, welche durch Hebel und Zugstange vom Regulator verdreht wird;

für die gezeichnete Stellung findet Maximalfüllung statt. Bewegt sich die

Regulatorzugstange in der Richtung des Pfeiles, so wird die Füllung vermindert.

Die Inanspruchnahme des Regulators hängt dabei von denselben Verhältnissen ab

wie bei der Cail'schen Steuerung.

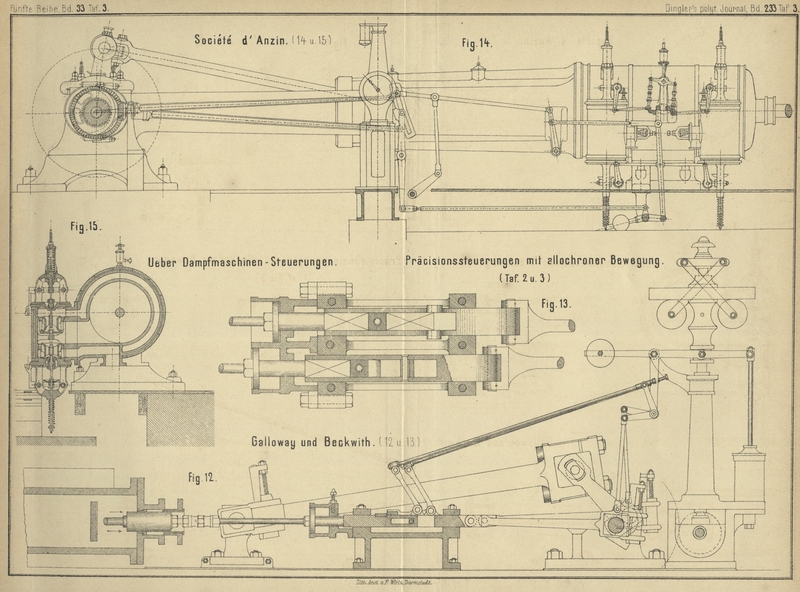

2) Präcisionssteuerungen mit

allochroner Auslösung (Taf. 2 und 3).

Diesem System, welches, wie schon erwähnt, erst neuerer Zeit allgemeinere

Aufnahme gefunden hat, gehört als grundlegender Typus die Sulzer'sche Ventilsteuerung von Wien 1873 an (vgl.

* 1879 231 7. 96). Auch hier wird, gleich vielen

isochronen Ventilsteuerungen (so bei Compagnie de

l'Horme, Hartmann, Hartung) die Ventilbewegung und Auslöserbewegung

direct von der Excenterstange abgeleitet; während aber die isochronen

Steuerungen die Bewegung derselben nur nach einer

Richtung hin ausnutzen, kommt bei der Sulzer-Steuerung von 1873 sowohl die

Längs- als die Querbewegung der Excenterstange zur Wirkung, erstere auf die

Ventileröffnung, letztere auf die Kantendistanz des Auslösers einwirkend, und

indem sich die Phasen dieser beiden Bewegungen selbstverständlich kreuzen,

entsprechend den um 90° von einander entfernten Todtpunktlagen des Excenters,

entsteht eine allochrone Präcisionssteuerung.

Diese vortreffliche Construction, welche rasche Ventileröffnung mit weiten

Füllungsgrenzen und gröſstmöglicher Einfachheit verbindet, hat auſserordentlich

weite Verbreitung gefunden und war auch in Paris 1878 bei einer Dampfmaschine

der Société anonyme de constructions mécaniques

d'Anzin vertreten, welche den vierten Block des südlichen Tractes in

der französischen Maschinenhalle antrieb. Auch war sie an der einen Seite einer

Zwillingsmaschine von H. Satre und V. Averly in Lyon angebracht

(Antriebsmaschine des dritten Block des nördlichen Tractes in der französischen

Maschinenhalle), deren zweiter Cylinder die neue Sulzer-Steuerung hatte.

Zu den Modifikationen der Sulzer-Steuerung von 1873 gehören von den in Paris

ausgestellten Maschinen auch die Steuerungen von Socin

und Wick, Walschaerts und Escher-Wyſs,

sowie etwas weiter entfernt die Steuerung von Galloway

und Söhne.

Die schon beschriebene neueste Sulzer'sche Steuerung

(*1879 231 8.96) ist insofern gleichfalls mit der

älteren Sulzer-Steuerung verwandt, als auch hier die Mitnehmer- sowie die

Auslöserbewegung von einer gemeinsamen Excenterstange abgeleitet werden; doch

ist hier die Excenterbewegung schon ganz wesentlich modificirt, um, wie wir

bereits früher hervorgehoben haben, ein rasches Anheben des Ventiles mit

gleichzeitig sanftem Angriff des Mitnehmers zu vereinigen.

Statt die verschiedenen Bewegungen eines einzigen Excenters zu benutzen, läſst

sich selbstverständlich auch ein zweites Excenter für die gesonderte Bewegung

des Auslösers anbringen und hierdurch in den verschiedensten Modificationen eine

allochrone Präcisionssteuerung erzielen.

Nach diesem System war die in Wien 1873 ausgestellte Rundschieber-Steuerung von

Wannieck und Köppner (*1873 214 318) construirt, ferner die

Doppelschieber-Präcisionssteuerung von Allcock (*

1876 220 395), die interessante

Drehschieber-Steuerung von H. v. Reiche (* 1876 221 497) und endlich auch die zu Paris 1878

ausgestellt gewesene Fördermaschinen-Steuerung der Société anonyme d'Anzin. Während die älteren Steuerungen vermöge ihrer

Complication kaum einen dauernden Erfolg erringen konnten, zeigte die

letztgenannte, daſs sich auch dieses System ganz vortrefflich für allochrone

Steuerungen eignet und speciell für Reversirmaschinen. Hier allein und bei

mehrcylindrig expandirenden Maschinen ist auch ein hoher Füllungsgrad

unerläſslich und eine freiere Disposition der einzelnen Steuerungsbestandtheile

wünschenswerth, und es scheinen daher diese Maschinen das hervorragendste

Anwendungsgebiet der allochronen Steuerungen zu repräsentiren.

Nachdem wir hiermit die sämmtlichen uns bekannten allochromen

Präcisionssteuerungen charakterisirt haben, schreiten wir zur näheren

Darstellung derjenigen unter ihnen, welche in Paris erschienen waren und noch

nicht beschrieben sind.

Die Maschine von Socin und Wich in Basel (Fig. 7 und 8 Taf.

2) hatte die Steuerwelle längs des Cylinders gelagert, welche jedoch nicht

direct von der Schwungradwelle angetrieben, sondern mit der den Regulator

bewegenden Welle (Fig. 8)

durch Vermittlung eines Stirnräderpaares verbunden und hierdurch näher an den

Cylinder gerückt war. Dieselbe hatte vier Excenter aufgekeilt, von denen je zwei

für die unten liegenden Ausströmschieber und die oben liegenden Einströmventile

bestimmt sind.

Erstere sind als Rostschieber construirt und liegen zur thunlichsten

Verminderung des schädlichen Raumes direct im Ausströmkanal; ein nach unten

ragender Arm des Schiebers passirt einen Schlitz des Schiebergesichtes und steht

unten mit der vom Ausströmexcenter bewegten Schieberstange in Verbindung; als

Zwischenglied dient eigenthümlich genug ein Excenter statt des normalen

Winkelhebels. Die Stange des Admissionsexcenters ist an ihrem oberen Ende mit

der Mitnehmerklaue versehen und in der Mitte an einer Lenkerstange aufgehängt,

vermöge welcher die Mitnehmerklaue nicht allein die zur Ventileröffnung

erforderliche auf- und abgehende, sondern auch eine pendelnde Bewegung macht.

Obwohl daher (für die Stellung Fig. 7)

das Excenter für die Ventilerhebungsrichtung nahezu

im todten Punkt steht und die Mitnehmerklaue bald wieder nach aufwärts steigt,

so kann doch auch später noch die Auslösung erfolgen, da das Excenter von der

Todtpunktlage xy, welche den Endstellungen des Auslösers entspricht, noch weit entfernt ist. Bis

aber das Excenter den Punkt x erreicht hat, bewegt

sich die Mitnehmerklaue noch fortwährend nach rechts und kann somit in jedem

Momente die Auslösung erfolgen, auch beim Rückgange des Anschlages. Letzterer,

unter dem wir hier nur stets die passive Kante

verstehen, welche in mehr oder weniger directer und fester Verbindung mit dem

Dampfvertheilungsorgan steht, befindet sich hier an einer Zugstange angebracht,

deren oberes Ende an einem einarmigen, das untere an einem Winkel-Hebel

angreift. Der abwärts gerichtete Arm des Winkelhebels trägt eine Frictionsrolle

und preſst mit derselben, wenn er in der Richtung des Pfeiles aus seiner

punktirt gezeichneten Anfangsstellung verdreht wird, den hinteren Arm des

Ventilerhebungshebels hinab, somit das Ventil hinauf. Indem nun die Gleitfläche

dieses Hebels entsprechend stark geneigt wird, läſst sich beliebig rasch die

nöthige Ventilöffnung erzielen; eine weitere Erhebung wäre dann nutzlos, und in

Folge dessen endigt die Gleitfläche in eine concentrisch dem

Winkelhebel-Drehpunkt ausgehöhlte Mulde, in welcher sich die Frictionsrolle für

die gezeichnete Stellung bereits befindet und somit keine weitere Ventilerhebung

veranlassen kann. Findet nun die Auslösung statt, so muſs nicht allein das

Ventil durch eine Feder hinabgepreſst, sondern auch der mit der Frictionsrolle

versehene Winkhebel hinaufgezogen werden, und hierzu dient die obere

Hebelverbindung der den Anschlag tragenden Zugstange. In gleicher Weise wie die

Ventilspindel unten drückt dieser Hebel von oben mittels eines kleinen Kolbens

auf die Sperrfeder, so daſs im Momente des Auslösens sowohl das Ventil auf

seinen Sitz hinab geschnellt wird, als der Winkelhebel und der Anschlag in ihre

ursprüngliche Stellung hinauf gelangen. Die Wirkungsweise der Steuerung

erscheint hiernach völlig klar gestellt und es ist kaum als selbstverständlich

zu erwähnen, daſs die Variation der Füllung durch Hinausschieben der

Excenterstange mittels des Lenkers erfolgt, der zu diesem Zwecke auf einem vom Regulator

verdrehten Excenter sitzt.

Noch ist zu bemerken, daſs der Anschlag mit seiner Stange fest verbunden ist und

keine seitliche Ausbeugung erlaubt, wie dies beispielsweise bei der oben

beschriebenen Steuerung von „Marcinelle und Couillet“ und überhaupt bei

fast allen isochronen Präcisionssteuerungen in einer oder der anderen Form

erforderlich wird. Die allochronen Steuerungen sind in Folge der geänderten

Bewegungsphase der Auslösung dieser Bedingung nicht unterworfen.

Die Firma E. Walschaerts in Brüssel, deren Träger

mit unserem Heusinger v. Waldegg die Ehre der

Erfindung der Kreuzkopf-Coulissensteuerung theilt, hatte in der belgischen

Abtheilung eine äusserst schöne und gefällige Dampfmaschine (Fig. 9

und 10 Taf.

2) in Betrieb, deren Steuerung sich an die vorher beschriebene von Socin und Wick am nächsten anschlieſst. Es war auch

hier die Ausströmung durch unten liegende Flachschieber besorgt, welche jedoch

nicht von einem Excenter, sondern origineller Weise direct von dem Kreuzkopf

gesteuert wurden, indem derselbe einen beiderseits geneigten Anschlag trug (Fig. 9), der an den Hübenden je einen mit Frictionsrolle armirten

Hebel hinabdrückte und auf diese Weise fast momentan Schluſs oder Oeffnung

bewirkte, dann aber die Schieber während des übrigen Hubes unverändert stehen

lieſs. Diese Einrichtung, deren Vorzüge unleugbar sind, hat in der von Walschaerts gewählten Durchführung den einzigen

Nachtheil, daſs beide Ausströmschieber verbunden

sind, und in Folge dessen werden Vorausströmung und Compression gleich lang, was

keinesfalls im Interesse einer guten Dampfvertheilung liegt; durch je zwei

besondere Anschläge für jeden Ausströmschieber

lieſse sich dies, allerdings mit Verlust der Einfachheit, sofort beheben. Unter

allen Umständen bleibt es interessant, an Walschaerts Maschine die erste Präcisionssteuerung zu begrüſsen, bei

welcher auſser der Admission alle Functionen nahezu momentan erfolgen.Die bei Anwendung von Curvenscheiben erzielbare Geschwindigkeit der

Oeffnung und des Schlieſsens steht unter allen Umständen hinter der vom

Kreuzkopf abzuleitenden weit zurück.

Die Steuerung der Einströmventile erfolgt, wie bei Socin

und Wich, von den zwei Excentern einer längs des Cylinders rotirenden

Welle aus, und zwar gleichfalls durch Vermittlung von Excenterstangen, welche am

oberen Ende in die Mitnehmerklaue ausgehen und in der Mitte durch einen vom

Regulator stellbaren Lenker geführt sind (Fig.

10). Der doppelarmige Ventilbewegungshebel trägt direct den Anschlag,

gegen welchen sich der Mitnehmer, bei fortgesetzter Drehung der Steuerwelle in

der Richtung des Pfeiles, alsbald anlegt und die Ventilerhebung bewirkt.

Gleichzeitig schwingt jedoch die Excenterstange um den Lenker als Fixpunkt, so

daſs die Mitnehmerklaue während des ganzen Kolbenhubes von links nach rechts

wandert und somit in jedem Momente die Auslösung erfolgen kann. Dies geschieht um

so früher, je mehr der Regulator nach aufwärts steigt und den Hebel der

Lenkerstange entsprechend nach rechts verdreht.

Die Steuerung der von Escher, Wyſs und Comp. in

Zürich ausgestellten Woolf'schen Maschine (die zwei hinter einander liegenden

Cylinder mit 200 und 400mm Durchmesser und

600mm Hub, mit geheiztem Dampfbehälter

zwischen kleinem und groſsem Cylinder) ist in Fig. 11

Taf. 2 skizzirt. Einström- und Ausströmventile sind hier an jedem Cylinderende

unten und neben einander angeordnet, letztere von Curvenscheiben bewegt, erstere

von Excentern, welche alle auf einer für beide Cylinder gemeinschaftlichen

Steuerwelle sitzen; nur die Füllung des kleinen Cylinders ist variabel und

selbstverständlich bis nahe zu 100 Proc. Die Excenterstange des Einströmventiles

trägt auch hier wieder direct die Mitnehmerklaue und ist durch eine Lenkerstange

geführt, welche jedoch hier nicht in der Mitte, sondern am unteren Ende

angreift. Bewegt sich nun das Excenter, dessen Stellung in Fig. 11

beiläufig dem Todtpunkt der Maschine entspricht, in der Richtung des Pfeiles, so

wird einerseits die Mitnehmerklaue hinabgedrückt und dadurch der Ventilhebel,

gegen dessen Anschlag sie anliegt, nach rechts verdreht und das Ventil gehoben;

andererseits aber auch, da nun das Excenter nach rechts geht und die Stange

unten festgehalten ist, die Mitnehmerklaue immer weiter nach rechts verschoben,

bis endlich die Auslösung erfolgt, unabhängig davon, ob die Stange im Niedergang

oder Aufgang begriffen ist. Um nun die Füllung zu variiren, ist der Lenker der

Excenterstange nicht fest gelagert, sondern mit dem einen Ende eines

Winkelhebels verbunden, welcher auf der Welle des Ventilhebels lose aufgesetzt

ist und mit seinem horizontalen Arm von der Regulatorzugstange erfaſst und

entsprechend verdreht wird. Die Beanspruchung des Regulators ist hier, wie im

Allgemeinen bei den den allochronen Präcisionssteuerungen, gröſser als bei den

isochronen.

Es ist aus der Skizze ersichtlich, daſs die Mitnehmerklaue nicht fest mit der

Excenterstange verbunden wird, sondern um einen Bolzen beweglich und mit einer

Verlängerung in einer auf der Spindel des Ventilhebels frei beweglichen Hülse

verschiebbar geführt ist. Hierdurch wird nahezu derselbe Effect erzielt, als ob

die Klaue mit der Excenterstange aus einem Stücke bestände, und dies nur so weit

gestört, als es zum Zwecke der stets vollen Flächenberührung zwischen Mitnehmer

und Anschlag, welche hiermit erstrebt wird, erforderlich ist.

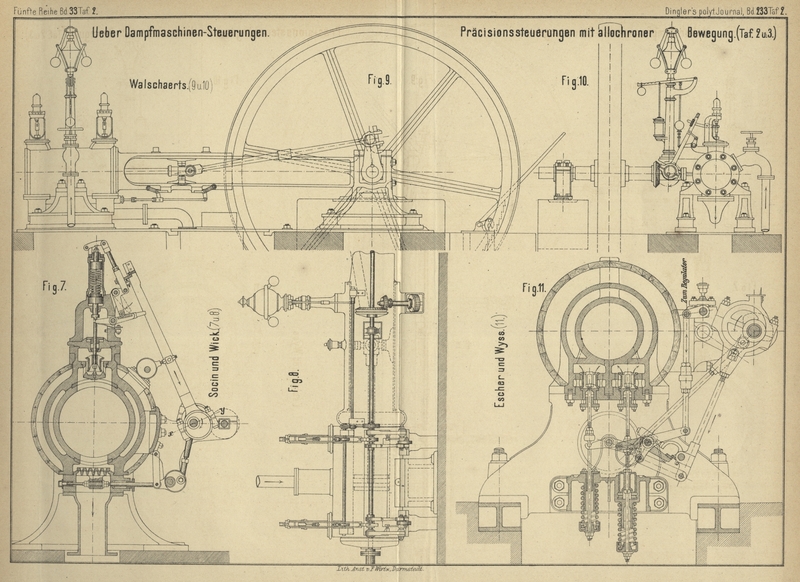

Etwas weiter wie die vorstehend beschriebenen Constructionen von der

Sulzer-Steuerung von 1873 entfernt, jedoch im Princip noch immerhin derselben

Kategorie angehörig, ist die Präcisionssteuerung mit allochroner Auslösung der

Woolf'schen Maschine von W. J. Galloway und Söhne

in Manchester (Fig. 12

und 13 Taf.

3). Die Steuerung, Patent Galloway und Beckwith, war an einer liegenden Woolf'schen

Maschine angebracht

(ähnlich der in Wien 1873 ausgestellten, vgl. *1873 212 8), deren neben einander liegende Cylinder zwischen sich die

Uebergangsschieber, links am groſsen Cylinder die Ausströmschieber und rechts am

kleinen Cylinder die Einströmschieber hatten, sämmtlich Flachschieber. Die

erstgenannten Schieber wurden durch Vermittlung einer Zwischenwelle von einem

gemeinsamen Excenter angetrieben, welches auf der Schwungradwelle angebracht

war, die für den groſsen Cylinder ausgekröpft und für den kleinen Cylinder mit

einer aufgesteckten Kurbel versehen wurde. Letztere bewegte mittels einer

Schleppkurbel eine kleine Vorgelegewelle, welche zur Steuerung des kleinen

Cylinders diente und auſserdem durch Stirnradübersetzung den Regulatorantrieb

vermittelte (Fig.

12). Auf dieser Welle waren durch Auskröpfung zwei diametral

entgegengesetzte Kurbelzapfen, nahezu normal zur Richtung der Maschinenkurbel,

hergestellt und an dieser griffen die zwei zur Bewegung der beiden

Einströmschieber bestimmten Stangen an. Mit ihrem hinteren Ende greift jede

dieser Steuerungsschubstangen ein lang geschlitztes Gleitstück an (in der

Draufsicht Fig. 13

oben, vertical schraffirt), welches in einem besonderen Ständer gelagert ist und

selbst wieder ein zweites Gleitstück, das auf der Schieberstange aufsitzt,

umfaſst. Dort, wo die Schieberstangen die Stopfbüchsen des Schieberkastens

passiren, sind sie im Durchmesser verstärkt, so daſs der einseitige Dampfdruck

sie stets nach auswärts zu verschieben trachtet in die Stellung, welche das

obere Schieberstangen-Gleitstück in Fig. 13

einnimmt. Um nun die Verbindung zwischen dem Steuerungsschubstangen- und

Schieberstangen-Gleitstück herzustellen, trägt letzteres einen nach oben

vorstehenden Anschlag, ersteres eine Mitnehmerklaue, welche sich hinter dem

Anschlag anlegt und sodann die Schieberstange nöthigt, der Bewegung der

Steuerkurbel zu folgen. Die Mitnehmerklaue bildet den horizontalen Arm eines

Winkelhebels, dessen zweiter Arm nach aufwärts gerichtet ist; denken wir uns

hier einen festen, und nur vom Regulator bewegten Anschlag, so wird je nach der

Stellung desselben die Mitnehmerklaue früher oder später aufgehoben, die

Schieberstange fährt nach rechts zurück und der Schieber schlieſst ab.

Auf diese Weise würde eine isochrone Steuerung erzielt; um jedoch eine allochrone

Steuerung herzustellen und die bei einer Woolf'schen Maschine erforderlichen

höheren Füllungsgrade zu erreichen, ist statt dieses festen Anschlages ein

beweglicher Arretirungshebel angebracht und zum Abtrieb desselben die verticale

Bewegung derselben Kurbel verwendet, deren horizontaler Ausschlag die

Admissionsbewegung bewirkt. Es ist aus Fig. 12

ersichtlich, wie die beiden Steuerungsschubstangen über den Zapfenmitteln

vertical aufsteigende Lenker angebolzt haben, welche die horizontalen Arme

zweier Winkelhebel erfassen, deren verticale Arme die Auslösung der

Mitnehmerklauen bewirken, und indem der Drehpunkt dieser Winkelhebel vom

Regulator nach rechts

oder links verschoben werden kann, erfolgt selbstthätig frühere oder spätere

Auslösung. Die Bewegungsphasen der Winkelhebel kreuzen sich selbstverständlich

mit denen der Steuerungsschubstangen und stellen so das Charakteristikon der

allochronen Steuerungen dar.

Die constructive Durchführung erhellt vollständig aus den Skizzen Fig. 12

und 13;

hervorzuheben ist vielleicht noch die Anbringung des Luftbufferkolbens am

Führungsständer, sowie der dem Gleitstücke der Schieberschubstange eingesetzte

Zapfen, welcher zur Hubbegrenzung des Schieberstangen-Gleitstückes bestimmt ist

und zu diesem Zwecke in einen Langschlitz des letzteren einspielt.

Die groſse Fördermaschine der Société anonyme de

constructions mécaniques d'Anzin (Director A.

v. Quillacq), zu deren Steuerung wir nun gelangen, war in Construction

und Ausführung eine der schönsten der Ausstellung. Die zwei gekuppelten

Maschinen, aus denen sie bestand, hatten 750mm

Cylinderdurchmesser, 1m,600 Hub und trieben

zwei mächtige Seilkörbe für Bandseile: neben denselben befand sich die

Bremsscheibe für die von einem Dampfcylinder bethätigte Bremse; das Bett bildete

ein Bajonnetbalken in Verbindung mit dem breit aufgelagerten Cylinder; die

Kreuzkopfführungen waren concentrisch der Cylinderachse ausgebohrt.

Die innere Steuerung erfolgt durch Doppelsitzventile (Fig. 15

Taf. 3), die äuſsere durch eine Gooch'sche Coulisse, welche einen zwischen den

Ventilgehäusen angeordneten Hebel in oscillirende Bewegung setzt, je nach der

Stellung der Steuerungsschubstange für Vorwärts- oder Rückwärtsgang. Dieser

Steuerhebel, den wir uns zunächst fix am unteren Ende gelagert denken wollen,

hat beiläufig in der Mitte zwei Schubstangen angelenkt, mit denen er die beiden

Ausströmventile bewegt; am oberen Ende trägt er die Mitnehmerklaue für die

Eintrömventile. Rechts und links von derselben hängt an einem vom Regulator

gestellten doppelarmigen Hebel je eine kurze Druckstange, welche einerseits in

einen Anschlag ausgeht, andererseits mit dem Winkelhebel des betreffenden

Einströmventiles verbunden ist, so daſs der Steuerhebel im Stande ist, mittels

der Mitnehmerklaue abwechselnd das linke und das rechte Einströmventil zu

öffnen; ersteres hat für die Bewegungsrichtung der Figur

14 stattgefunden, während das rechte Einströmventil geschlossen

bleibt.

Für eine isochrone Steuerung lieſsen sich nun die Anschläge (vgl. Zimmermann's Steuerung * 1878 230 388 und die. spätere Steuerung von Scheller und Berchtold *1873 214 352)

leicht so disponiren, daſs in Folge der Bogenbewegung von Mitnehmer und Anschlag

die Kantendistanz proportional der Ventileröffnung abnimmt, bis innerhalb der

Grenzen von 0 bis 40 Proc. die Auslösung erfolgte. Hier aber erhält die

Mitnehmerklaue – selbstverständlich mit dem

Steuerungshebel, an welchem sie befestigt ist – eine selbstständige Bewegung

nach aufwärts und

abwärts, welche derart wirkt, daſs bei der extremen Linksstellung des

Steuerhebels und entsprechendem höchstem Hub des linken Ventiles die

Mitnehmerklaue gerade in ihrer verticalen Mittelstellung ist und sich bei dem

nun folgenden Rechtsgange des Hebels noch fortwährend hebt, bis sie bei der Mittelstellung des Steuerhebels ihre höchste Lage erreicht hat und nun wieder bis zur

nächsten Mittelstellung des Steuerhebels nach abwärts sinkt. Dies geschieht

dadurch, daſs der unten liegende Drehpunkt des Steuerhebels nicht fix gelagert

ist, sondern im einen Ende eines ausbalancirten Winkelhebels, dessen anderes

Ende durch die aus Fig. 14

ersichtlichen Hebel mit der Coulissenaufhängung in Verbindung steht. Hierdurch

beschreibt der oscillirende Steuerhebel die erforderliche auf- und abgehende

Bewegung und die Mitnehmerklaue die in Fig. 14

punktirte elliptische Bahn, vermöge welcher der linke Ventilanschlag unterhalb,

der rechte oberhalb der Mitnehmerklaue abschnappen kann, und zwar von Beginn bis

Ende des Hubes, je nach der Stellung des die Ventilschubstangen tragenden

doppelarmigen Hebels. Der Mittelpunkt der Coulisse beschreibt, bei gleichen

Voreilungswinkeln für Vorwärts- und Rückwärtsgang, bekanntlich einen Weg,

welcher einem Excenter vom Voreilungswinkel von 90° entspricht, während die

Coulissenenden, in denen der Gleitbacken der Steuerungsschubstange abwechselnd

arbeitet, einen Voreilungswinkel von etwa 10 bis 20° haben; hierdurch wird die

zu einer allochronen Steuerung erforderliche Durchkreuzung der Bewegungsphasen

erzielt und weiters auch die Auslösesteuerung für Vorwärts- und Rückwärtsgang

brauchbar gemacht.

Die durch Hebel und Zugstangen bewirkte Verbindung zwischen dem Regulator und dem

die Auslösung bestimmenden doppelarmigen Hebel ist in Fig. 14

deutlichkeitshalber weggelassen, und wir führen nur noch zur völligen Erklärung

der Skizze die an den Ventilgehäusen angebrachten Sicherheitsventile gegen

Condensationswassergefahr an, sowie auch der Umstand erwähnenswerth ist, daſs

die Mitnehmerklaue nicht direct mit dem Steuerungssebel verbunden, sondern statt

dessen an einer nach aufwärts gerichteten Verlängerung der ihn bewegenden

Schubstange angebracht wird. Dies bleibt ohne merklichen Einfluſs auf die von

der Klaue beschriebene Bahn und hat nur den Zweck, in allen Stellungen ein

möglichst vollständiges Anliegen der Klaue an die Anschläge zu bewirken.

Müller-Melchiors.

(Fortsetzung folgt.)