| Titel: | Bewegliche Stehbolzen für Locomotivkessel, System E. Siegmeth und E. Wehrenfennig. |

| Autor: | Wilman |

| Fundstelle: | Band 233, Jahrgang 1879, S. 26 |

| Download: | XML |

Bewegliche Stehbolzen für Locomotivkessel, System

E. Siegmeth und

E.

Wehrenfennig.

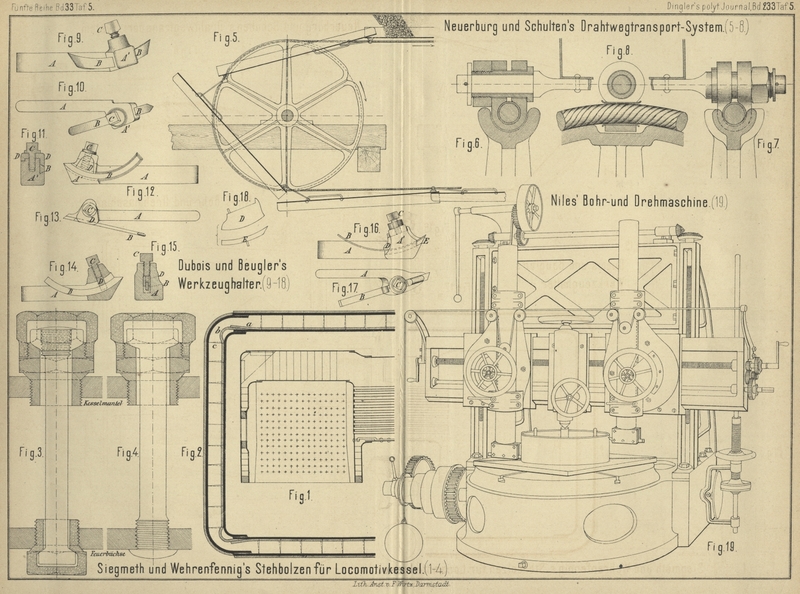

Mit Abbildungen auf Tafel 5.

Siegmeth u. Wehrenfennig's bewegliche Stehbolzen für

Locomotivkessel.

Die ungleichmäſsige Ausdehnung verschiedener mit einander verbundener Kesselpartien,

dieser den Todeskeim so vieler Kesselsysteme in sich bergende Uebelstand, macht sich

nirgends zerstörender geltend als bei den Feuerbüchsen unserer Locomotiven. Aber so

sehr entspricht diese Construction im übrigen allen Anforderungen der

Locomotivmaschine, daſs sie dessen ungeachtet fast unverändert in ihrer

ursprünglichen Gestalt erhalten blieb und bis jetzt allen radicalen

Aenderungsversuchen trotzen konnte. Es gewinnt daher jedes Mittel, welches den

schädlichen Einfluſs ungleicher Wärmeausdehnung zu vermindern gestattet, erhöhte

Bedeutung und so empfiehlt sich die neue Stehbolzen-Construction der Ingenieure Siegmeth und Wehrenfennig

(Oesterreichische Nordwestbahn in Wien) noch specieller dem allgemeinen

Interesse.

Der Construction dieser Stehbolzen ging ein gründliches Studium des Wesens der in den

Locomotivkesseln zerstörend wirkenden Kräfte voraus, und so möge auch uns gestattet

sein, die Resultate jahrelanger Erfahrungen und Versuche der Erfinder

zusammenfassend, zunächst eine kurze Darlegung der durch die neue Construction zu

bekämpfenden Uebelstände zu geben.

Es folgt aus der principiellen Anordnung des Locomotivkessels, daſs die Feuerbüchse,

welche den Rost aufnimmt und die Verbrennungskammer der Locomotive bildet, von allen

Kesseltheilen die höchste Temperatur annimmt. Ihr zunächst kommen die von der

Feuerbüchsen-Rohrwand ausgehenden Siederohre, dann die Rauchkammer, während die

Bleche des Rundkessels und des Büchsenmantels die niedrigste Temperatur bewahren.

Ungleiche Temperaturen bedingen ungleiche Materialdehnungen; diese aber können sich,

bei der festen Verbindung aller Theile, nicht anders

als durch Deformationen geltend machen. Von deren Gröſse gibt die Thatsache, daſs

sich der äuſsere Kesselmantel bei etwa 6m Länge

beim Anheizen jedesmal um 8 bis 10mm verlängert,

ein drastisches Bild, denn selbstverständlich erfahren die inneren Kesseltheile, bei

mindestens doppelt so hoher Temperatur, auch eine doppelte Längendehnung, deren

Differenz gegenüber der Streckung des äuſseren Kessels sich ausschlieſslich durch

Deformationen gellend machen muſs. Dieselben vertheilen sich auf Siederohre und

Feuerbüchse und drücken sich bei den ersteren, zunächst durch Krummbiegen der langen

Rohre, aber auch durch Verschieben ihrer in den Rohrwänden befestigten Enden, sowie

durch Einwärtsbauchen der Rohrwände selbst aus; bei der kupfernen Feuerbüchse

dagegen tritt die eigenthümliche Deformation auf, welche in Fig. 2 Taf.

5 dargestellt ist.

Hier können die Wandbleche, da sie unten durch den Mantelring und in ihrer ganzen

Fläche durch Stehbolzen fix mit dem äuſseren Kesselmantel verbunden sind (Fig.

1), ihre Längenvermehrungen unmöglich in localen Ausbauchungen vertheilen,

sondern sie schieben sich, die Stehbolzen mehr und mehr abbiegend, von einer idealen

Mittellinie ausgehend, nach auswärts und ebenso nach aufwärts, bis sich endlich in

den Ecken die sämmtlichen Längenvermehrungen concentriren. Dadurch entstehen dann

hier die eigenthümlichen, in Fig. 2 grell

gezeichneten Schleifenbildungen, welche das ganze Zerstörungswerk der

Deformationsarbeit klarstellen. Die Stemmkante der durch die Nietnaht versteiften

Vorder- und Hinterwand klemmt sich, der Schleifenbildung möglichst folgend, in die

Stemmfuge der Büchsenseitenwand ein und so entstehen bei a (Fig. 2) die

„Stemmfugenrisse“; im Buge selbst wird durch das unaufhörliche Wechseln

der Schleife das Material zerstört und es bilden sich die sogen. „Bugrisse“

(b

Fig.

2); im äuſseren Bleche endlich findet aus gleichen Ursachen in Verbindung

mit dem Abwürgen der ganzen verticalen Stehbolzenreihe gleichfalls eine

Zerbröckelung des Materials statt (c

Fig.

2), welche sich übrigens bei den Eisenblechen des Mantels seltener in

Rissen als in Corrosionsfurchen geltend macht. Daſs schlieſslich die Stehbolzen

abbrechen, und zwar zunächst bei den Bügen, ist eine weitere Folge.

Alle diese Erscheinungen entspringen so naturgemäſs der ganzen Construction des

Locomotivkessels, daſs sie zu vermeiden absolut

unmöglich ist; unser Streben kann daher nur darauf gerichtet sein, sie möglichst zu

vermindern.

Dies geschieht bei neueren Ausführungen dadurch, daſs die Eckbüge möglichst groſs

gemacht und die äuſsersten Stehbolzenreihen so weit von denselben entfernt werden,

als es aus Festigkeitsgründen überhaupt noch möglich ist; doch bedingt dies

einerseits bei den Rohrwänden eine empfindliche Einbuſse in der Zahl der

unterzubringenden Rohre, andererseits insofern eine gewisse Gefahr, als die

ungünstig beanspruchten äuſsersten Stehbolzen früher oder später doch brechen müssen

und dann eine zu groſse Fläche unversteift lassen, so daſs bei nicht rechtzeitiger

Abhilfe eine Explosion erfolgen kann.

Daher muſs eine Construction, welche die Deformationsarbeit auf eine gröſsere Fläche

zu vertheilen gestattet, ohne dieselbe deshalb unversteift zu lassen, als die

einzige richtige Lösung erscheinen, und als solche betrachten wir thatsächlich das neue

Stehbolzensystem von Siegmeth und Wehrenfennig. Hier behält der Stehbolzen, wie ihn Fig.

3 Taf. 5 darstellt, vollständig den Charakter einer das Ausbauchen der

Bleche verhindernden Zugstange und gestattet dennoch die seitliche Verschiebung des

Kupferboxbleches gegenüber dem Mantelbleche, sowie ein Näherrücken des Kupferbleches

an das Mantelblech, wie dies nach Fig. 2

thatsächlich zur Schleifenbildung erforderlich wird. Der Stehbolzen, welcher von

jeder seitlichen Beanspruchung frei und ausschlieſslich auf Zug beansprucht ist,

kann entsprechend leichter gehalten werden und verspricht unbegrenzte Dauer, während

die Deformationen der Büchsenbleche allerdings nicht aufgehoben, aber ganz

wesentlich vermindert werden. Indem nämlich die jedem Buge beiderseits zunächst

liegende Stehbolzenreihe, sowie rationeller Weise auch der äuſserste Kranz der

Deckenschrauben nach dem neuen System hergestellt wird, so vermehrt sich die der

Deformationsarbeit zugängliche, zur Schleifenbildung zugezogene Blechlänge auf das

drei- und mehrfache ihres früheren Werthes und verlangsamt sich entsprechend die

zerstörende Wirkung dieser Vorgänge. Die übrigen Stehbolzen und Deckenschrauben

werden in der bisherigen Weise fest eingezogen.

Ueber die in Fig. 3

dargestellte Construction ist noch zu bemerken, daſs der selbstverständlich aus

Eisen oder Stahl hergestellte Stehbolzen am einen Ende ein Gewinde angeschnitten, am

anderen einen viereckigen Kopf angeschmiedet erhält, um welchen, nachdem er mit

einer Lehmschicht umgeben ist, eine Metallhülse gegossen wird. Mit dieser wird er

von der Feuerbüchsenseite eingeschraubt und von der Mantelseite mittels einer

sphärisch abgedrehten Mutter gegen den entsprechenden Sitz eines Futters angezogen,

welches aus Metall oder Eisen hergestellt und in das Mantelblech eingeschraubt ist.

Eine darüber geschraubte Kappe dient zum Abdichten und gestattet jederzeit rasche

Untersuchung des Stehbolzens.

Fig.

4 stellt eine wesentliche Vereinfachung dar, welche noch immer genügende

Beweglichkeit gibt und sich bei praktischen Ausführungen bestens bewährt hat.

Auſserdem läſst sich die Anordnung der Hülsen noch in der verschiedensten Weise

abändern, wie dies durch specielle Umstände erfordert wird und in den Patenten der

Erfinder (vgl. *D. R. P. Nr. 5551 vom 27. November 1878) vorgesehen ist.

Seit Ende des vorigen Jahres sind bereits 15 Locomotivkessel verschiedener

Eisenbahnen mit je 40 bis 70 Stück dieser Stehbolzen versehen worden und haben

äuſserst günstige Resultate gezeigt, indem selbst früher entstandene Risse nunmehr

in ihrem Fortschreiten gehindert wurden und nach 5monatlichem Betrieb mit den neuen

Stehbolzen völlig unverändert geblieben waren. Die Kosten der ganzen Umänderung

betragen dabei für je eine Locomotive 250 bis 300 M.

Wilman.

Tafeln