| Titel: | Fr. Gebauer und O. Stegmeyer's Chlor-, Säure- und Waschmaschine für das Bleichen baumwollener und leinener Gewebe. |

| Autor: | Kl. |

| Fundstelle: | Band 233, Jahrgang 1879, S. 35 |

| Download: | XML |

Fr. Gebauer und O. Stegmeyer's Chlor-, Säure- und

Waschmaschine für das Bleichen baumwollener und leinener Gewebe.

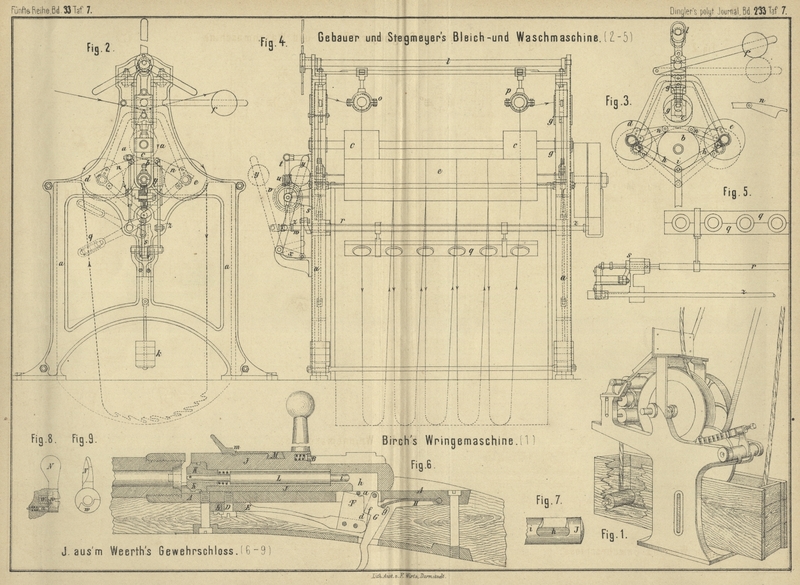

Mit Abbildungen auf Tafel 7.

Gebauer und Stegmeyer's Bleichapparat für Gewebe.

Zwischen der Kalk- und Sodaabkochung wird bekanntlich die Waare in den Baumwoll- und

Leinwandbleichereien mehrere Male in Wasser gewaschen, dann gesäuert und wieder

gewaschen. Nach der Sodaabkochung wird wieder gewaschen, gechlort, gewaschen,

gesäuert und schlieſslich die Waare wiederholt in reinem Wasser gewaschen. Die

Waschungen werden auf einer Walzenwaschmaschine vorgenommen, und es unterliegt keinem

Zweifel, daſs auf dieser Maschine die Waare schmäler und der Faden verzogen wird.

Das Chloren geschieht meist in leicht bedeckten, hölzernen, mit Cement

ausgeschlagenen Holzbottigen oder in steinernen Behältern. Sowie eine Schicht der

Waare eingelegt ist, wird sie von einer Centrifugalpumpe mit verdünnter

Chlorkalklösung übergössen, bis sie von der Flüssigkeit eben bedeckt ist, worauf

eine neue Schicht Waare über die erste eingelegt wird u.s.f., bis die ganze

Bleichpost sich in der Chlorkufe befindet. Nach dieser zeitraubenden und für den

betreffenden Mann, welcher die Stücke in der Kufe stehend mit besonderem Geschick

einzulegen und einzutreten hat, höchst lästigen Arbeit wird die Waare mehrere

Stunden in der Chlorflüssigkeit belassen und diese selbst während dieser Zeit

mehrere Male in einen tiefer stehenden Behälter abgelassen und wieder aus demselben

auf die Gewebe aufgepumpt, um einen wirksamen Umlauf in der Flüssigkeit des

Bleichbottigs zu erzeugen. Aus diesen umständlichen Vorsichtsmaſsregeln ist deutlich

ersichtlich, daſs das ruhig im Bottig befindliche Bleichwasser dem Bleicher nicht

die nöthige Sicherheit für eine gleichmäſsige Wirkung auf die ganze, Menge der

eingelagerten Waare bietet:, abgesehen davon, daſs die obere, mit der Kohlensäure

der Luft in Berührung befindliche Schicht der Chlorkalklösung im Vergleich zu den

unteren Schichten immer eine verhältniſsmäſsig stärkere chemische Wirkung auf die

Gewebsfaser ausüben wird. Aehnliche Bedenken sprechen auch gegen das Säuren der

Waare in Bottigen, wie es zumeist üblich ist. In manchen Bleichereien wird wohl auch

das Säuren in einer schmalen, mit einem Quetschwalzenpaar versehenen Rollenkufe

vorgenommen, welche zwar den Vortheil bietet, daſs in der Winterszeit das Säurebad

schwach erwärmt werden kann, dagegen den Nachtheil, daſs in ihr die Waare wiederum

in die Länge gezogen und verzogen wird.

Fr. Gebauer und O.

Stegmeyer in Charlottenburg (*D. R. P. Nr. 492 vom

18. September 1877) haben eine Maschine construirt, welche, sowohl zum Waschen, als

auch zum Säuren und Chloren verwendbar, die genannten Uebelstände in der Bleicherei

der Baumwolle und der Leinwand aufheben soll. Die in Fig. 2 bis

5 Taf. 7 dargestellte Maschine besteht aus dem guſseisernen Gestell a, in welchem die Antriebswalze b lagert. Auf dieser ruhen die beiden durch eine gemeinsame Welle fest

verbundenen Quetschwalzen c, deren Lager g, g' mittels der Hebel f

in dem Gestell vertical verstellbar sind, so daſs sie einen beliebigen Druck auf die

Antriebs walze auszuüben vermögen. An denselben Lagern und mit ihnen auf und ab

beweglich sind zwei Druckwalzen d, e durch Gehänge

befestigt, deren Gewicht somit den Druck der Quetschwalzen auf die Antriebswalze

vermehrt. Der directe Druck der Walzen d, e auf die

Walze b wird durch die mittels des Bolzen i vereinigten Gelenkstangen h und durch das an dem Bolzen hängende Gewicht k ausgeübt.

Um für das Einziehen der Waare die Walze b von den

Quetsch- und Drückwalzen frei zu machen, wird der Excenterwelle l mittels des Griffrades m

eine halbe Umdrehung gegeben. Die Excenter sind nämlich durch längliche Ringe

umfaſst und mit Bolzen in den beweglichen Lagern g

befestigt. Diese werden also durch die Drehung der Welle l sammt allem, was an ihnen hängt und befestigt ist, in die Höhe gehoben.

Gleichzeitig mit den Lagern und den Walzen d, e heben

sich auch die Spreizen n, welche am Gestell angebolzt

sind und bei der niedrigsten Stellung der Druckwalzen nur lose auf den Lagern der

letzteren aufliegen.

Das Zu- und Entführen der Waare geschieht durch die horizontal verschiebbaren

Porzellanaugen o, p, und der Weg des Stranges führt

zwischen Preſswalze, Antriebswalze und Druckwalze hindurch in den unterhalb der

Walzen befindlichen, mit Wasser, Säure oder Chlorkalklösung gefüllten, halbrunden

Trog, in welchem die Waare sich auf der einen Seite ablegt und nach der anderen

Seite hinübergleitet, um von dort wieder durch das Walzensystem hindurch gezogen zu

werden, bis sie ihre 5 Gänge spiralförmig durchgemacht hat und von der zweiten

Preſswalze gefaſst und ihrem Lagerplatz oder ihrem Kochapparat zugeführt wird.

Die Führung des Stranges zwischen den Walzen und dem Trog besorgt das bewegliche, mit

Porzellanaugen versehene Bret q, welches durch zwei

fest aufgekeilte Hebel mit einer in den beiden Gestellwänden lagernden Welle r verbunden ist. Das eine Ende dieser Welle ist rund,

das andere vierkantige Ende geht durch das vierkantige Loch des in der Gestellwand

drehbaren Hebels s. Die Welle r reicht aber noch über die Oeffnung dieses kleinen Hebels hinaus und wird

in ihrer Fortsetzung von dem gabelförmigen Ende des Hebels t gefaſst, welcher durch die Schnecke u und

durch einen auſser der Mitte des Schneckenrades v

angebrachten Zapfen hin und her bewegt wird und seine Bewegung mittels der Welle r auch den Porzellanaugen des Bretes q mittheilt. Der Zweck dieser, Bewegung des Bretes q ist leicht zu erkennen; sie soll den von den Walzen

zusammengequetschten Strang durch Hin- und Herschleudern öffnen, damit die

Flüssigkeit des Troges in die Falten desselben Eingang findet. Sollte sich die Waare

im Trog verschlingen und einen Knoten bilden, so wird derselbe die Augen nicht

ungehindert passiren können, er wird an dem Bret q

anschlagen, und daſselbe zu heben suchen. Dadurch aber wird die Welle r in Drehung versetzt und jener kleine Hebel s in die Höhe gehoben, welcher das vierkantige Ende

derselben umfaſst. Der Hebel s dagegen zieht die mit

einem langen Schlitz versehene Zugstange w mit sich in

die Höhe und diese hebt wieder den Hebel x, welcher mit

dem Ueberfallhebel y auf einer Welle aufgekeilt ist, so

daſs auch dieser an der Drehung theilnimmt. Der mit Gewicht versehene Ueberfallhebel

y aber ist mit der Ausrückstange z verbunden, seine Drehung veranlaſst eine horizontale Verschiebung der

letzteren sammt ihrer Riemengabel, welche auf diese sinnreiche Weise durch das

eingetretene Hinderniſs selbst auf die lose Riemenscheibe hinübergeführt wird und so

den ganzen Apparat zum Stillstand bringt.

Kl.

Tafeln