| Titel: | Der Profilzirkel von Martin Kovatsch. |

| Autor: | Martin Kovatsch |

| Fundstelle: | Band 233, Jahrgang 1879, S. 118 |

| Download: | XML |

Der Profilzirkel von Martin Kovatsch.

Diplomirter Ingenieur und honorirter Docent an der

k. k. technischen Hochschule in Brünn.

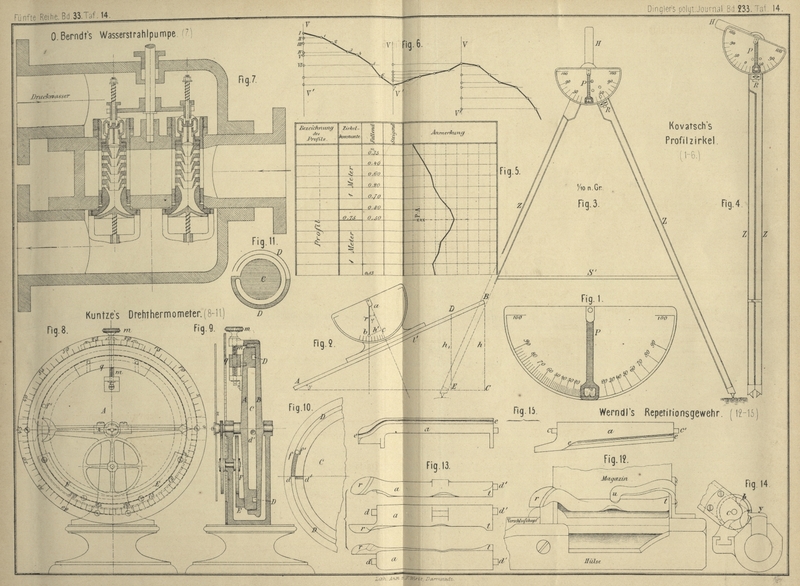

Mit Abbildungen auf Tafel 14.

Kovatsch's Profilzirkel.

Theilt man einen Quadranten derart ein, daſs die Lage der Theilstriche der Reihe nach

um die Winkel:

φ

1

=

arc sin 0,01

....

..

...................

φ

2

=

arc sin 0,02

φ

99

=

arc sin 0,99

φ

3

=

arc sin 0,03

φ

100

=

arc sin 1,00

vom Nullpunkte abstehen, so erhält man (den Nullpunkt

eingerechnet) 101 ungleiche, vom Nullpunkte aus stets gröſser werdende Theile.

Wählt man die zugehörige Bezifferung so, daſs an diesen Theilstrichen der Reihe nach

die Werthe 0, 1, 2, 3, .... 99, 100 abgelesen werden können, so erhält man eine

Sinustheilung für den Radius = 100.

Eine Alhidade, welche mit einem Index versehen ist, würde vom Nullpunkte aus, um

einen beliebigen Winkel – kleiner als 90° – verdreht, die directe Ablesung der Sinus

dieser Winkel ermöglichen.Ein an derselben Alhidade angebrachter, um 90° abstehender Index würde die

directe Cosinusablösung gestatten. Zwischen je zwei Theilstrichen

könnten selbstverständlich noch Unterabtheilungen im gleichen Sinne angebracht

werden; sie wären jedoch für den vorliegenden Zweck und bei dem hierfür nöthigen

Genauigkeitsgrad überflüssig.

Der vertical gestellte Limbus des vorliegenden Instrumentes hat dies Sinustheilung

von einem mittleren Nullpunkt aus zweimal, einmal nach rechts, einmal nach links,

auf einem Halbkreise aufgetragen, der mit einem Pendelzeiger P

versehen einem Gradbogen zur Bestimmung von Höhenwinkeln ähnlich wird, wie Fig.

1 näher zeigt.

Ein solcher mit einer Sinustheilung versehener Halbkreis an eine Latte von gewisser

Länge, hier 100cm, derart befestigt, daſs bei

horizontaler Lage der Latte der Pendelzeiger auf Null steht, gibt, da Δ ABC ~ Δ abc und die dem

Winkel φ gegenüber liegenden Dreieck-weiten

proportional sind, schon eine Vorrichtung zum Profiliren (vgl. Fig. 2).

Wenn die Linie AB = 100cm = Lattenlänge, BC = der relative

Höhenunterschied der Punkte A und B, so ist:

BC=AB\ sin\ \varphi . . . . . . . . . .

(1)

und diese Zahl eben ist es, welche in diesem Falle an dem

Bogen als Sinus für den Radius = 100 abgelesen wird. Sobald der Radius 100cm beträgt, so bedeutet die abgelesene Zahl (das

Mass BC) ebenfalls Centimeter, nachdem sich die

Ablesung nach der Masseinheit jener Lattenlänge richten wird, welche der Theilung

und Bezifferung des Limbus zu Grunde gelegt wurde.

Weit handsamer und bequemer als die eben besprochene Latte ist ein groſser Zirkel mit

der unveränderlichen Zirkelöffnung von 100cm.Es stünde natürlich nichts im Wege, eine gröſsere Zirkelöffnung anzuwenden,

oder den Zirkel so einzurichten, daſs die Zirkelschenkel auf einen

Bruchtheil jener Oeffnung, welche der Theilung des Limbus zu Grunde liegt,

eingestellt werden könnte. Um für diesen Fall die richtige Ablesung zu

erhalten, wäre der Werth der Ablesung am Pendelzeiger proportional zu

vergröſsern oder zu verkleinern, oder es müſste bei Benutzung der an dem

Limbus bereits vorhandenen Theilung an die gemachte Ablesung eine der neuen

Zirkelconstanten entsprechende Correction angebracht werden.Es sei nach Fig.

2

AB=l, AD=l', BC=h,

DE=h_1, bc=h',

ab=r, so ist:h=\frac{l}{r}\,h',weil

\triangle\,ABC\sim\triangle\,abc;

\frac{l}{r}=c ist für die Theilung des Limbus

constant, somit:h=ch'.Der gleiche Werth der Theilung für die Lättenlänge l ist durch die Gleichung angedeutet.Für eine andere Lattenlänge l' wäre das

entsprechende h_1=h\,\frac{l'}{l},weil

\triangle\,ABC\sim\triangle\,ADE. Durch Substitution

des für h erhaltenen Werthes wird:

h_1=\frac{l'}{l}\,h'\,\frac{l}{r}. Nach früher ist

\frac{l}{r}=c, daher:

h_1=\frac{l'}{l}\,ch'.Wählt man also eine andere Lattenlänge, welche der Theilung des vorhandenen

Limbus nicht entspricht, so wird man, um die der neuen Lattenlänge l' entsprechenden Höhenunterschiede der

Endpunkte zu erhalten, die gegebene Ablesung ch' mit dem Verhältniss der neuen Lattenlänge l' zu jener Lattenlänge l, welche der Theilung des vorhandenen Limbus entspricht, zu

multipliciren haben. Nach den vorausgeschickten Erörterungen

dürften diesem in Fig. 3 und

4 in 1/10 n. Gr. dargestellten Instrument nur wenige Worte beizufügen sein. Die

Höhe desselben ist derart bemessen, daſs damit, ohne sich biegen zu müſsen, bequem

gearbeitet werden kann.

Zur Handhabung des Zirkels befindet sich am Kopf ein Arm H, welcher in der Verticalebene durch die Drehungsachse der Zirkelschenkel

in verschiedene Lagen gedreht werden kann. Diese Handhabe kann dazu benutzt werden,

um eine Winkeltrommel zum Abstecken der Profilrichtung aufzusetzen, und da die

Bewegung dieser Handhabe in der Verticalebene durch die Drehungsachse erfolgen kann,

so sind bei dem Umstand auch Visuren längs sehr steiler Lehnen möglich.

Der nach dem erwähnten Principe getheilte Limbus ist am Zirkelkopf derart befestigt,

daſs der Theilungsmittelpunkt des Limbus und der Drehungsmittelpunkt des Pendels P in die Drehungsachse der Zirkelschenkel fallen.

Selbstverständlich könnte der Limbus sammt dem Pendel an einer beliebigen Stelle des

Zirkels befestigt werden; es wäre daran nur die Bedingung geknüpft, daſs der

Pendelzeiger bei horizontaler Stellung der Zirkelspitzen auf Null einspielen

müſste.

Die Zirkelschenkel Z sind durch die Spange S versteift. Auſser Gebrauch kann der Zirkel

zusammengeklappt und die Schenkel durch einen Riemen festgeschnürt werden. Zu dem

Zwecke kann die Schraube, welche die Spange an dem einen Ende festhält, gelüftet und

nach der Drehung um den zweiten Befestigungspunkt letztere am entsprechenden

Zirkelschenkel befestigt werden. Damit das Instrument beim Transporte nicht

beschädigt werden kann, ist der Zirkelkopf mit dem Limbus in einem Gehäuse

verwahrt.

Soll das Instrument richtige Ablesungen geben, so muſs der Zeiger des Pendels P bei horizontaler Lage der Zirkelspitzen auf Null

einspielen. Bedient man sich zur Prüfung des Instrumentes einer schiefen Ebene, so

muſs die Differenz der ersten und der nach der Drehung des Instrumentes um 180° in

derselben Verticalebene erhaltenen Ablesung gleich Null sein:

\alpha-\beta=0. Ergibt sich bei dieser Untersuchung ein

Fehler F, so wird derselbe dadurch berichtigt, daſs der

Limbus nach Lüftung der Schraube R um den Werth

F=\frac{\alpha-\beta}{2} entsprechend gedreht wird.

Die Aufnahme der Profile geschieht in der Weise, daſs der Zirkel in der abgesteckten

Profilsrichtung entweder durch Drehung um eine der Spitzen, oder durch Ueberstellen

um eine Zirkelconstante fortbewegt wird; ein sehr geringes Neigen des Instrumentes

wird genügen, damit das Pendel zur Ruhe gebracht und dadurch die Ablesung sofort

gemacht werden könne. Ob man der abgesteckten Profilsrichtung folgt, hiervon kann

man sich leicht mit Hilfe der oberen Limbuskante überzeugen. Die Anordnung einer

besonderen Visurvorrichtung würde das Instrument unnöthig vertheuern.

Während der Arbeit können die gemachten Ablesungen in einer nach dem in Fig.

5 veranschaulichten Muster angefertigten Tabelle eingetragen und das

entsprechende Profil kann übersichtshalber in der Rubrik „Anmerkung“ nach

dem Augenmaſse graphisch dargestellt werden. Uebrigens wird sich die Anordnung der

diesbezüglichen Aufzeichnungen nach den jeweiligen Verhältnissen und nach den

während der Arbeit auftretenden Bedürfnissen regeln.

Das Auftragen der Profile gestaltet sich sehr einfach. Vor allem werden die in der

Natur gemessenen Höhen auf einer Verticalen VV' (Fig.

6) in einem bestimmten Maſsstabe aufgetragen und durch die erhaltenen

Punkte die Parallelen I, II, III u.s.w. gezogen. In dem

nämlichen Maſsstabe wie die aufgetragenen Höhen wird der Zirkelconstanten des

Instrumentes entsprechend ein gewöhnlicher Zirkel geöffnet. Vom Punkte I ausgehend schneidet man mit dieser Zirkelöffnung in

der Reihenfolge alle Parallele und die erhaltenen Punkte 1, 2, 3 u.s.w. geben

verbunden das Bild des aufgenommenen Profiles.In jedem Wendepunkte des Profiles errichtet man neue Verticale VV' und verfährt wie bereits

angegeben.

Wurde die Zirkelconstante auf Bruchtheile eingestellt und die entsprechende Ablesung

im früher erwähnten Sinne corrigirt, so ist dies beim Auftragen an der bezüglichen

Profilstelle zu berücksichtigen.

Dieses Instrument soll der Hauptsache nach das Profiliren durch das sogen.

„Abwägen“, oder „Staffeln“ ersetzen, kann in beschränkten Räumen,

wie z.B. in Fundamenten u.s.w., sowie zu den verschiedensten Operationen, im

Nothfalle, wenn kein feines Nivellirinstrument bei der Hand wäre, auch für rohe

Nivellirungen verwendet werden.

Beim Profiliren durch das Staffeln sind bekanntlich drei Stücke,

d. i. die Setzlatte, Abwagelatte und eine Libelle, erforderlich. Abgesehen, daſs die

Libelle an die Abwagelatte befestigt werden kann, und daſs der zur Handhabung

derselben nöthige Mann entfällt, so sind zur Bedienung der Abwage- und Setzlatte

dennoch zwei Mann unbedingt nöthig, während der Ingenieur als dritter die

Aufzeichnungen der Ablesungen zu besorgen hat.

Der Profilzirkel ist sehr bequem und gegenüber den zum Abwägen

nöthigen Apparaten sehr leicht gehalten. Während der Arbeit ist zur Handhabung

desselben nur ein Mann nöthig; dabei notirt der Ingenieur als zweiter die

Ablesungen. Es wird demnach bei dieser Art der Profilirung gegenüber den Staffeln

immer ein Mann erspart, im Nothfalle kann derjenige, welcher mit dem Zirkel

arbeitet, auch die Ablesungen aufschreiben, was beim Staffeln unmöglich ist.

Das Profiliren mit dem Zirkel kann in Folge der leichteren

Fortbewegung viel schneller als nach der Methode des Staffelns erfolgen; das

schwingende Pendel kann, um die Ablesung rasch machen zu können, durch ein geringes

Neigen des Limbus schnell zur Ruhe gebracht werden. Beim Staffeln hingegen müſsen

die von zwei verschiedenen Individuen abhängigen Operationen des Horizontalstellens

der Abwagelatte und des Senkrechtstellens der Setzlatte vorangehen, bevor zur

Ablesung geschritten werden kann.

Den Profilen, welche durch das Staffeln aufgenommen werden, liegen

die horizontalen Projectionen der mit der Abwagelatte gemessenen Terrainlängen und

die entsprechenden Höhenunterschiede der Terrainpunkte als Constructionselemente zu

Grunde; mit dem Profilzirkel hingegen werden die wirklichen Terrainlängen gemessen

und die Profile mit Hilfe dieser und der den Zirkelconstanten entsprechenden

Höhenunterschiede der Terrainpunkte erhalten.Das beschriebene Instrument wird durch den Mechaniker und Libellenfabrikanten

Hrn. Wenzel Reinisch in

Wien, IV Kolschitzkygasse Nr. 3,

angefertigt.

Tafeln