| Titel: | Ader's Telephon. |

| Fundstelle: | Band 233, Jahrgang 1879, S. 122 |

| Download: | XML |

Ader's Telephon.

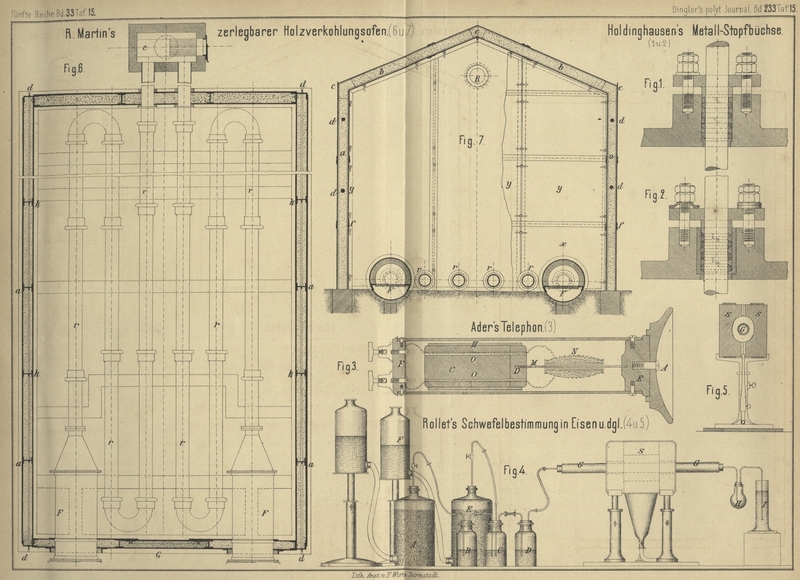

Mit einer Abbildung auf Tafel 15.

Ader's Telephon.

In dem telephonischen Empfänger des französischen Physikers Ader ist

nach Engineering 9. Mai 1879, Bd.

27 S. 387 ein Eisendraht oder eine kräftig magnetisirte Nadel M (Fig. 3 Taf.

15) mit beiden Enden in eine Kupfermasse E und D gelöthet und von einer Spule N isolirten Drahtes umgeben. Die Kupfermasse D ist an eine gröſsere Bleimasse C gelöthet,

durch welche in zwei Löchern O die Drahtenden der Spule

zu den Klemmschrauben F hindurchgehen, mittels deren

das Telephon in die Leitung einzuschalten ist. Es hat sich gezeigt, daſs die Masse

CD phonetisch gegen die Masse E isolirt werden muſs, um ein Verschwimmen der

Schwingungen zu verhüten. Daher wird CD in ein Blatt

Kautschuk H eingewickelt. Wenn man das Ohr an die

Muschel A legt, während die vibratorischen Ströme die

Spule durchlaufen, so hört man die Töne deutlich. In diesem Telephon dürften die

vibratorischen Ströme den eisernen Kern der Spule verlängern und verkürzen und so

eine Folge kleiner Stöſse gegen die mit ihm verbundenen trägeren Massen ausüben,

während in dem gewöhnlichen Bell'schen Telephon mehr

die schwingende Platte (vgl. 1878 229 102) die Töne

wieder hervorbringen dürfte.Eingehende Studien über die Quelle der Töne in dem Telephon hat Prof. Hughes mit dem Mikrophon angestellt und im Telegraphic Journal, 1878 Bd. 6 S. 451, 470 und

487 veröffentlicht. Als Hauptquelle erscheint hiernach die groſse

Empfindlichkeit der transversal polarisirten Platte gegen Aenderungen in dem

sie umgebenden magnetischen Felde. (Vgl. auch Comptes rendus; 1878 Bd. 87 S. 390.)

Ader weist in den Comptes

rendus, 1879 Bd. 88 S. 575 darauf hin, daſs sein Telephon lauter spräche

und die Stimme weniger ändere, wie andere Telephone von gewöhnlichen Dimensionen.

Schon wenn man einen einfachen Eisendraht von 1mm

Dicke mit einer kleinen Spule aus feinem Draht umgeben und mit dem einen Ende an

einer Holzplatte befestige, könne das Ohr, wenn man die Platte an dasselbe lege,

deutlich die durch ein Mikrophon mittels eines galvanischen Stromes entsendeten

Worte vernehmen. Wenn man aber am freien Ende des Eisendrahtes eine Metallmasse

anbringe, so könne man das Ohr sogar 10 bis 15cm

von der Platte entfernen, und noch wirksamer sei es, wenn der Draht an beiden Enden

mit Metallmassen, die aber nicht in metallischer Verbindung mit einander stehen

dürften, in Berührung stehe, oder noch lieber an sie gelöthet sei. Selbst eine blose

Spule könne das Wort wiedergeben, wenn ihre Windungen nur unter einander frei genug

seien. Man hört in 2 oder 3m Entfernung, doch

undeutlicher, die Worte, wenn man zwischen die gespannten Felle zweier Trommeln

einen gekrümmten, federnden Eisendraht in eine elektromagnetische Spule steckt; hier

erzeugen die Bestrebungen zum Wiedergeradrichten zufolge der Magnetisation

Schwingungen, welche die Trommelfelle verstärken. Der Grad der Spannung, welche man

dabei dem Eisendrahte gibt, beeinfluſst den Klang und die Höhe des Tones.

Du Moncel fügt hinzu, daſs ein gewöhnliches Telephon bei

Wegnahme der schwingenden Platte das Wort nicht wiedergeben werde, durch die

schwachen Ströme, welche ein magneto-elektrisches Telephon liefere, selbst nicht

durch die mittels eines Mikrophons entsendeten galvanischen Ströme; wohl aber – zwar

sehr schwach, jedoch deutlich und um so bestimmter, je besser magnetisirt und von je

geringerer Masse der Kern sei – wenn diese galvanischen Ströme die primäre Spule

eines Inductors durchliefen und dessen Inductionsströme durch das empfangende

Telephon ohne Platte schickten. Ein Stückchen Uhrfeder, an einer Holzplatte

befestigt, gab das Wort wieder, wenn die Spule kurz war und über das an der Platte

befindliche Ende der Feder gesteckt wurde (nicht wenn sie über der Mitte oder dem

freien Ende war), bei Verwendung des Stromes von 6 Leclanché-Elementen in der

Inductionsspule eines singenden Condensators (vgl. 1878 232 90), selbst bei einem Widerstände von 64km Telegraphendraht. Bei unmittelbarer Benutzung der Batterieströme

dagegen war das Wort kaum zu verstehen.

Tafeln