| Titel: | Bestimmung des Schwefels in den Producten der Eisen-Industrie, den Erzen und den Brennmaterialien; von A. Rollet zu Creuzot. |

| Autor: | A. Rollet zu Creuzot |

| Fundstelle: | Band 233, Jahrgang 1879, S. 124 |

| Download: | XML |

Bestimmung des Schwefels in den Producten der

Eisen-Industrie, den Erzen und den Brennmaterialien; von A. Rollet zu Creuzot.

Aus dem Französischen von Ingenieur J. Ott, Neunkircher Eisenwerk.

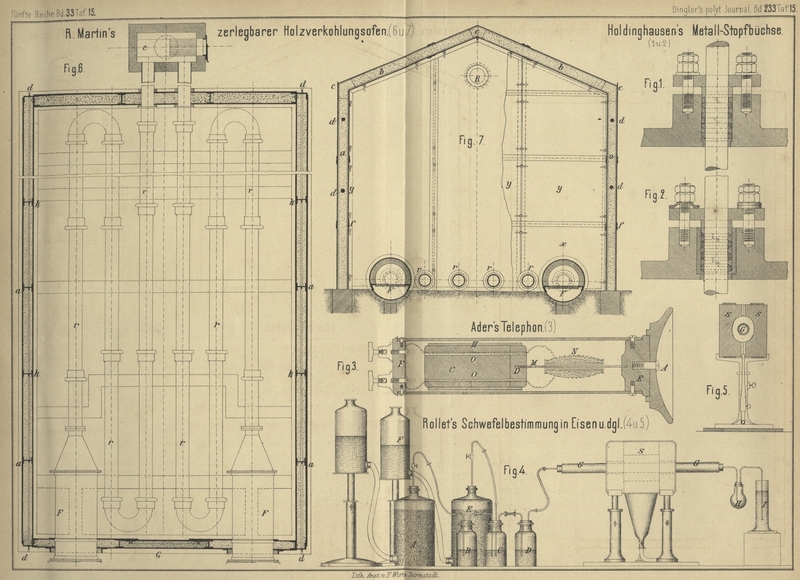

Mit Abbildungen auf Tafel 15.

Rollet's Bestimmung des Schwefels in Eisen, Erzen u.

dgl.

Die Bestimmung des Schwefels in den Producten, Erzen und Brennmaterialien der

Eisenindustrie ist nach den seither gebräuchlichen Methoden im Allgemeinen gut oder

doch wenigstens verhältniſsmäſsig sicher, wenn die zu untersuchenden Substanzen eine

ziemliche Menge Schwefel enthalten. Trotzdem werden bei der Bestimmung des Schwefels

in Kohlen und Kokes, die doch eine verhältniſsmäſsig bedeutende Menge desselben

enthalten, selten einigermassen vergleichbare Resultate erzielt. Es ist dies jedoch

noch viel schwieriger bei Materialien, die nur geringe Mengen oder Spuren davon

enthalten, wie Qualitätsroheisen, Walzeisen und Stahl. Es sind dazu die bisher

gebräuchlichen Methoden vollständig ungenügend; sie geben weder annähernd richtige,

noch unter sich vergleichbare Resultate. Bei der Wichtigkeit des Einfluſses, den der

Schwefel auf die Qualität des Roheisens und namentlich des Eisens und Stahles hat,

war es jedoch von besonderem Interesse, eine völlig sichere Bestimmungsmethode

desselben zu besitzen. Diese Sicherheit gibt nachstehend beschriebener Methode den

Hauptwerth; nebenbei bietet sie noch den Vortheil, daſs sie sehr schnell und leicht

ausführbar ist.

Die früher allgemein angewendete Methode der Bestimmung des

Schwefels in Roheisen, Eisen und Stahl durch Auflösung des Metalles in oxydirenden

Säuren und nachheriger Fällung der gebildeten Schwefelsäure durch eine Barytsalz gab

sehr unsichere Resultate. Zunächst war man in Ungewiſsheit über die vollständige

Oxydation des Schwefels, dann über die Herkunft der gebildeten Schwefelsäure, ob

alle verwendeten Reagentien frei von derselben waren, und schlieſslich noch über die

Reinheit des Niederschlages.

Es wurde daher dieses Verfahren meistens ersetzt durch ein

anderes, welches auf der falschen Voraussetzung beruhte, daſs durch Auflösung des

Metalles in nicht oxydirenden Säuren aller Schwefel in

Schwefelwasserstoff übergeführt werde. So gründeten mehrere Chemiker, von der

Richtigkeit dieser Ansicht überzeugt, darauf ihre Bestimmungsmethode. Rivot empfahl, das Metall in Chlorwasserstoffsäure

aufzulösen und das entwickelte Gas in eine ammoniakalische Lösung von Kupferchlorür

zu leiten. Das gefällte Schwefelkupfer wurde dann entweder direct gewogen und der

Schwefel daraus berechnet, oder aber in Königswasser aufgelöst und dann die

Schwefelsäure als schwefelsaurer Baryt niedergeschlagen. Eggertz empfahl eine Vergleichung der Gröſse der auf kleinen Silberplatten

hervorgebrachten Flecken, welche durch das bei Auflösung von 0g,1 Metall in 2cc verdünnte Schwefelsäure entwickelte Gas entständen. Kürzlich noch

empfahl Boussingault (*1876 222 447), das Metall durch verdünnte Schwefelsäure aufzulösen und das

entwickelte Gas durch eine verdünnte Lösung von schwach angesäuertem Silbernitrat

streichen zu lassen. Der erhaltene Niederschlag von Schwefelsilber wurde geglüht und

der Schwefel aus dem Gewicht des erhaltenen Silbers berechnet.

Diese beiden ziemlich allgemein benutzten Methoden gaben für dieselbe Probe annähernd

übereinstimmende, jedoch ungenaue Resultate. In der That wechselt bei der einen wie

bei der anderen Methode die Menge des als Schwefelwasserstoff entwichenen Schwefels

nach dem Gehalt an übrigen Bestandtheilen der der Analyse unterworfenen Probe. Von

allen diesen Bestandtheilen scheint der Kohlenstoff den gröſsten Einfluſs auf die

Entwicklung des Schwefelwasserstoffes zu haben. Je mehr Kohlenstoff der zu

untersuchende Körper enthält, desto weniger Schwefelwasserstoff wird gebildet. Zudem

ist das nach der Methode Boussingault's

niedergeschlagene Silber nicht ausschlieſslich durch Schwefelwasserstoff gefällt,

sondern sehr häufig wird die gröſste Menge niedergeschlagen durch die in dem

reducirenden Gasstrome enthaltenen Wasserstoffverbindungen. Der dabei nicht als

Schwefelwasserstoff entwickelte Schwefel scheint in Verbindung von Wasserstoff und

Kohlenstoff' zu entweichen.

Von der Richtigkeit des so eben Angeführten kann man sich praktisch leicht überzeugen

und die wechselnde Menge des Schwefels, welche bei der Auflösung von Kohlenstoff

haltigem Eisen in nicht oxydirenden Säuren als Schwefelwasserstoff entweicht,

feststellen. Es genügt hierzu, den Schwefel in dem Roheisen und dem daraus

hergestellten Bessemerstahl im Augenblick seiner gröſsten Entkohlung, d.h. vor

Zusatz Mangan haltigen Roheisens, zu bestimmen. Es kommt alsdann sowohl bei der

Methode von Eggertz, wie bei der von Boussingault vor, daſs der Schwefelgehalt der

Stahlprobe das 3- bis 4 fache beträgt von dem des Roheisens, was doch, da aller

Schwefel ausschlieſslich von Roheisen herrührt, unmöglich ist. Die Ueberführung des

in dem unreinen

Schwefelsilber enthaltenen Schwefels in Barytsulfat beeinfluſst auch nichts

wesentlich in dieser Beziehung.

Leitet man hingegen die durch die Einwirkung von verdünnter Schwefelsäure oder

Chlorwasserstoffsäure auf Roheisen und Stahl erzeugten Gase durch eine rothglühende

Porzellanröhre, so findet eine Zersetzung der Wasserstoff-, Kohlenstoff- und

Schwefelverbindungen statt, nach welcher die ganze Menge des Schwefels als

Schwefelwasserstoff entweicht, dessen Schwefel alsdann durch eine Auflösung von

Silbernitrat zurückgehalten werden kann. Hierbei ist es jedoch nothwendig, zu dem

durch die Reaction der Säure auf das Metall gebildeten Wasserstoff einen weiteren

Wasserstoffstrom zuzuleiten, einestheils um alle Schwefelverbindungen aus der

Porzellanröhre zu entfernen, anderntheils um einen groſsen Ueberschuſs von

Wasserstoff im Verhältniſs zum Schwefel zu haben. Verfährt man auf diese Weise, so

wird man finden, daſs die jetzt gefundene Menge Schwefel, bezieh. niedergeschlagenes

Silber, bedeutend gröſser ist, als die gefunden und niedergeschlagen wurde durch

dieselben Gase, welche der höheren Temperatur nicht ausgesetzt waren. Ebenso ergibt

sich, daſs der Gehalt des Schwefels im Roheisen gröſser ist als in dem aus demselben

erzeugten Stahl – eine Thatsache, die allem bisher Bekannten entspricht, da die

Menge des durch die Schlacke abgeführten Schwefels bedeutend gröſser als umgekehrt,

das Ausbringen beim Proceſs sich durch den Abbrand vermindert, wie auch weiter noch

Schwefel durch die Verbrennungsgase abgeführt wird.

Die genaue Bestimmung des Schwefels in den Erzen und als solche behandelten Schlacken

bietet weniger Interesse, da hier nicht dieselbe Genauigkeit verlangt wird wie bei

Roheisen, Eisen und Stahl. Die bis jetzt gebräuchlichen Methoden geben hier

allerdings genügende Resultate, da die dabei unterlaufenden Fehler doch nicht von

groſsem Einfluss sind, vorausgesetzt natürlich, daſs sie eine gewisse Grenze nicht

überschreiten. Der Hauptschwefelgehalt der Hohofenbeschickung rührt, wenn nicht

besonders schwefelhaltige Erze verwendet werden, ja doch von Koke her. Immerhin

jedoch bietet nachfolgende Methode auch hier manchen Vortheil, da sie bei gröſserer

Genauigkeit doch einfacher und schneller durchzuführen ist. Wir wenden sie sowohl

zur Bestimmung des Schwefels in der Hohofenschlacke, wie bei den Kohlen und Kokes

an, wie sie ebenso zur Bestimmung des Schwefels in den Gasen benutzt werden kann.

Ueberhaupt läſst sie sich nach einigen Abänderungen auf alle Producte anwenden.

Beschreibung der Methode. Die seit fast 2 Jahren auf den

Werken des Creuzot eingeführte Methode beruht darauf, daſs der Schwefel der zu

untersuchenden Substanz zuerst in Schwefelwasserstoff verwandelt und dann als

Schwefelsilber niedergeschlagen wird. Aus dem Gewicht des letzteren wird der Schwefel

berechnet. Es ist dabei der Vortheil gewährt, einen verhältniſsmäſsig schweren

Niederschlag zu haben, wie auch dieser Niederschlag selbst sehr leicht zu

controliren ist. Die Ueberführung des Schwefels in Schwefelwasserstoff geschieht

durch Erhitzen der Substanz in einer Porzellanröhre bis zur oxydirenden Rothglut,

während gleichzeitig ein Gasgemisch von ¾ Wasserstoff und ¼ Kohlensäure

durchgeleitet wird.

Vor Uebergang zur Beschreibung der Methode, wie solche für jeden einzelnen Fall

anzuwenden ist, wird es vielleicht nicht ohne Interesse sein, die Wirkung anzugeben,

welche nach gemachten Versuchen reines trockenes Wasserstoffgas allein in der

Rothglut auf die Entschwefelung einzelner Substanzen, welche in der Eisenindustrie

Verwendung finden, hat, wie auch zu zeigen, zu welchem Zwecke Kohlensäure mit dem

Wasserstoffgas gemischt werden soll.

Entschwefelung durch reines trockenes

Wasserstoffgas. Auf Walzeisen: Vollständige Entschwefelung in sehr kurzer

Zeit.

Auf weiſses Roheisen und Stahl:

Langsame Entschwefelung, welche der Entfernung des Kohlenstoffes folgt und später

eine vollständige wird.

Auf graues Roheisen: Zuerst sehr

langsame Entschwefelung, welche später stärker wird in dem Masse, als der Graphit in

gebundenen Kohlenstoff übergeführt und dieser dann langsam vom Wasserstoff

weggeführt wird.

Auf Erze, Schlacken, Kalksteine u.

dgl.: Theilweise Entschwefelung, welche um so früher aufhört, je mehr die

zu untersuchende Substanz Metalle enthält, deren Oxyde oder Schwefelverbindungen

durch Wasserstoff allein nicht zersetzt werden, wie Calcium, Magnesium, Thonerde und

die Alkalien.

Alle diese Uebelstände bezieh. das unvollständige Zersetzen der Schwefelverbindungen

vermeidet man, wenn man das Wasserstoffgas mit ¼ seines Volumes gasförmiger

Kohlensäure vermischt. Der Schwefel sämmtlicher Materialien wird alsdann in sehr

kurzer Zeit in Schwefelwasserstoff übergeführt, ohne daſs eine Zersetzung oder

Oxydation des letzteren zu befürchten wäre. Der Kohlenstoff wird dabei entweder

meist vollständig verbrannt, wie bei Kohlen und Kokes, oder nur in den letzten

Spuren zurückgehalten, wie bei Eisen und Stahl. Ist der Kohlenstoff einmal entfernt,

so verschwindet der Schwefel leicht.

Bei den Erzen, Schlacken u. dgl. ersetzt der durch die Kohlensäure oder den

Wasserdampf zugeführte Sauerstoff den Schwefel der Metalle, deren Schwefel

Verbindungen durch Wasserstoff allein unzersetzbar sind. Es wird dadurch aller

Schwefel an den Wasserstoff abgegeben. Die Anwesenheit von Phosphor und Arsenik,

selbst in groſsen Mengen, ist ohne jeden Einfluſs auf die Genauigkeit des

Resultates.

Soll diese Bestimmungsmethode auf eine sehr schwefelhaltige Substanz angewendet

werden, z.B. ein Schwefelmetall, was jedoch in der Eisenindustrie selten nothwendig

werden wird, so darf nur eine sehr kleine Menge derselben zur Analyse genommen und

die Temperatur nur langsam erhöht werden. Ebenso ist es erforderlich, den

Wasserstoff in groſsem Ueberschuſs zuzuführen, während zur Verlangsamung der Zersetzung des Schwefels die

Menge der zuzuführenden Kohlensäure vermindert wird. Beobachtet man diese

Vorsichtsmaisregel nicht, so findet eine theilweise Zersetzung des gebildeten

Schwefelwasserstoffes statt und freier Schwefel setzt sich in den kälteren Theilen

der Röhre ab.

Der verwendete Apparat ist folgendermaſsen zusammengesetzt: Der in einem

Entwicklungsgfäſse A (Fig. 4 und

5 Taf. 15) durch reines Zink und verdünnte Schwefelsäure entwickelte

Wasserstoff streicht durch 3 Waschflaschen. Die erste B

derselben enthält eine Auflösung von essigsaurem Bleioxyd, die zweite C eine Auflösung von Silbernitrat, jedoch so verdünnt,

daſs ein Niederschlagen des überschüssigen Silbers als metallisches Silber vermieden

wird; die dritte Flasche D enthält reines Wasser, um

die aus der zweiten Flasche mitgerissenen Substanzen zurückzuhalten. Die zu

verwendende Kohlensäure, welche, nebenbei bemerkt, dem Wasserdampf wegen ihrer

praktischeren Anwendung, und weil sie reineres Schwefelsilber gibt, vorzuziehen ist,

wird dargestellt aus kohlensaurem Kalk (Flasche E) und

sehr verdünnter Salzsäure (Flasche F), die jedoch

möglichst frei von Schwefel sein muſs. Sie wird im richtigen Verhältniſs in der

zweiten Waschflasche C mit dem Wasserstoff gemischt.

Das Gasgemisch wird nun durch Glasröhren, welche mit nicht vulcanisirten

Kautschukschläuchen verbunden sind, in eine Porzellanröhre G von 25mm lichter Weite, in deren

Innerem sich die zu untersuchende Substanz befindet, geleitet. Die Porzellanröhre

ist mit zwei einfach durchbohrten Korkpfropfen verschlossen und verkittet. Der Ofen

besteht aus zwei ausgehauenen und mit Kupferblech belegten feuerfesten Steinen S, welche von zwei verschiebbaren kupfernen Stativen

getragen werden, um die Höhe des Ganzen reguliren zu können. Das Erhitzen geschieht

durch ein Fächergebläse mit Leuchtgas.

Die Verbrennungsgase streichen zuerst durch einen kleinen Ballon H, wo sich der gröſste Theil des Wasserdampfes absetzt,

der sich während der Operation gebildet hat, gehen von dort durch eine Lösung von

Silbernitrat in dem Cylinder I, wo sich der in der zu

untersuchenden Substanz vorhanden gewesene Schwefel als Schwefelsilber

niederschlägt. Die Silberlösung, welche sehr häufig gebraucht werden kann, wird

dargestellt durch Auflösung von 16 bis 18g

Silbernitrat in 1l Wasser und nachheriger

Neutralisation mit Ammoniak; derselben wird dann noch wieder 1 bis 2 Proc.

Salpetersäure zugesetzt, um sie schwach sauer zu machen.

Bestimmung des Schwefels in Roheisen, Eisen und Stahl

Von der fein zerkleinerten Substanz, welche durch ein Seidensieb von 900 Maschen auf

1qc gegangen sein muſs, nimmt man 2 höchstens

4g, gibt sie in ein Porzellan- oder

Platinschiffchen von 10cm Länge und 15mm Breite. Bei Eisen muſs wegen der darin

sitzenden Schlacke darauf gesehen werden, daſs alle zur Zerkleinerung angewendete Substanz durch das Sieb

gegangen ist. Nachdem das Schiffchen in die Röhre gelegt, regelt man den Gaszufluſs

in oben angegebener Weise und gibt ihm gleichzeitig eine ziemliche Geschwindigkeit.

Es genügt, wenn die durch eine enge Glasröhre austretenden Blasen getrennt

aufsteigen. Nachdem die in der Porzellanröhre vorhanden gewesene Luft verdrängt ist,

was ziemlich schnell der Fall, zündet man die Flamme an, ohne vorerst das Gebläse

wirken zu lassen. Etwas später gibt man so viel Wind, bis Rothglut erzielt ist. Nach

2 bis 2½ Stunden ist fast aller Schwefel in Form von Schwefelwasserstoff entwichen,

und es genügt, um die letzten Spuren wegzutreiben, die Operation um ½ Stunde zu

verlängern. Das gefällte Schwefelsilber wird auf einem doppelten, vorher mit heiſsem

Wasser ausgewaschenen und auf 100° getrockneten Filter abfiltrirt. Durch die

Differenz der beiden Filter könnte man die Schwefelverbindung abwiegen und den

Schwefel daraus berechnen. Es ist jedoch vorzuziehen, die beiden Filter in einem

Porzellan- oder Platintiegel bei Rothglut getrennt zu verbrennen; das aus der

Gewichtsdifferenz der beiden Filter erhaltene Silber multiplicirt mit 0,148 gibt die

Menge des Schwefels. Das verbrannte Filter kann auch mit einem kleinen Bleiblättchen

abgetrieben und das erhaltene Silberkügelchen allein gewogen werden. Dasselbe ist

jedoch meistens sehr klein und, ohne daſs Aschenbestandtheile an demselben hängen

bleiben, schwierig aus der Kapelle zu entfernen. Im Uebrigen geben diese 3

Gewichtsmethoden unbedeutende Abweichungen und wir ziehen vor, die Differenz der

beiden verbrannten Filter zu wiegen. Das Abtreiben kann erforderlichen Falles zur

Controle dienen, um sich zu vergewissern, daſs nach dem Verbrennen nur das Silber

der Schwefelverbindung und die Asche des Filters vorhanden war.

Steht kein Gas oder anderes Brennmaterial zur Verfügung, welches eine leichte

Regelung der Temperatur gestattet, so ist es nothwendig, der zu untersuchenden

Substanz Thonerde, die frei von Schwefel sein muſs, beizumengen, um, wenn die

Temperatur augenblicklich zu hoch geworden, eine Sinterung zu vermeiden, welche

später die Bildung und Entweichung von Schwefelwasserstoff aufhalten oder doch

verzögern würde. Es genügt dazu 1g Thonerde auf

2g Metall. Die dazu nöthige, von Schwefel

freie Thonerde verschafft man sich durch Glühen der von Ammoniakalaun erhaltenen

Thonerde in der stärksten Weiſsglühhitze. Um sich zu überzeugen, ob aller Schwefel

verschwunden ist, glüht man einige Gramm in einem Gasgemisch von Wasserstoff und

Kohlensäure. Sollte sich Schwefelwasserstoff noch in kleiner Menge bilden, so

vollendet man die Reinigung in der Porzellanröhre.Sollte man bei Roheisen, Eisen und Stahl nicht über genügend feine Proben

verfügen können, so operirt man mit dem durch Auflösen des Metalles in

Salzsäure entstandenen Gase. Der Apparat ist dann nur durch Hinzufügenzweier

kleiner Ballons an die letzte Waschflasche zu vervollständigen. Die

Auflösung der 2 bis 4g Metall geschieht in

dem ersten dieser Ballons, d.h. demjenigen dem zuerst das Gasgemisch

zugeführt wird. Der zweite Ballon enthalt etwas Wasser, um etwa mit

übergegangene Salzsäure zurückzuhalten. Zum vollständigen Gelingen der

Operation ist es erforderlich, den Ballon, in welchem die Auflösung

erfolgte, ziemlich lange, sowie zur vollständigen Vertreibung der letzten

Spuren Schwefelwasserstoff den Waschballon leicht zu erhitzen. Die Resultate

sind alsdann dieselben, als wenn man fein zertheilte Substanz in der

Porzellanröhre mit Wasserstoff und Kohlensäure behandelt hätte. Die

Bestimmung ist dabei etwas kürzer, verlangt umgekehrt aber mehr Sorgfalt;

sie ist überhaupt nur dann vorzuziehen, wenn man, wie oben angegeben, über

nicht genügend zerkleinerte Substanz verfügt.

Nachstehend einige Resultate (Procent) über Schwefelbestimmungen in Stahl, Roheisen

und Walzeisen, welche nach dieser Methode ausgeführt wurden:

Bessemer-stahl

Beschickung A

Beschickung B

Beschickung C

VorEntkoh-lung

NachEntkoh-lung

NachWieder-kohlung

VorEntkoh-lung

NachEntkoh-lung

NachWieder-kohlung

VorEntkoh-lung

NachEntkoh-lung

NachWieder-kohlung

1. Probe

0,041

0,043

0,045

0,030

0,046

0,042

0,027

0,040

0,030

2. Probe

0,043

0,042

0,044

0,027

0,044

0,041

0,025

0,045

0,034

3. Probe

0,042

0,043

0,045

0,029

0,044

0,041

0,025

0,040

0,033

Der verschiedene Gehalt an Schwefel der 3 Proben von den

Beschickungen B und C

rührt namentlich her von dem Grade der Reinheit der Beschickung im Augenblick der

Probenahme, wie auch von dem am Ende der Operation zugesetzten Mangan, welches je

nach den Umständen eine mehr oder weniger entschwefelnde Einwirkung ausübt, die

gleich Null sein kann, oder gar negativ erscheint (Beschickung A) je nach den

Bedingungen des Betriebes. Diese Bedingungen hier zu entwickeln, würde zu weit

führen.

Im Allgemeinen kann man jedoch annehmen, daſs von Anfang der Operation der Schwefel

des Roheisens an die Schlacke abgegeben wird, dann von der Schlacke an das Metall

(Beschickung B und C) und häufig durch das zugesetzte Mangan wieder vom Metall an

die Schlacke (fühlbar in Beschickung C).

Roheisenund Eisen

Bessemer-Roheisen

Puddel-Roheisen

Puddeleisen

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

X

Y

Z

x

y

z

1. Probe

0,012

0,047

0,085

0,180

0,094

0,043

0,074

0,018

0,015

2. Probe

0,012

0,043

0,085

0,186

0,100

0,044

0,075

0,019

0,017

Bestimmung des Schwefels in den Erzen, Schlacken und

Zuschlägen. Ist man in Ungewiſsheit, ob die zu untersuchende Substanz bei

der nöthigen Temperatur zusammensintert, so setzt man so viel Thonerde zu derselben,

daſs eine Zusammensinterung auf jeden Fall vermieden wird. Bei den meisten Erzen und

Schlacken genügt eine Mischung von 2g Thonerde mit

4g Substanz; Hohofenschlacke jedoch, sowie die

kalkigen und

kieseligen Zuschläge erfordern keine Beimischung. Die anderen Einzelheiten des

Versuches sind dieselben, wie früher angegeben.

Erze u. dgl.

Mokta

Elbe

Bell

Mazenay

Danemora

Bessemer-schlacke

PuddelschlackeEisen Nr. 6

HohofenschlackevonBessemereisen

KalksteinvonMazenay

KalksteinvonChagny

1. Probe

0,022

0,085

0,012

0,208

0,372

0,070

0,118

1,580

0,325

0,027

2. Probe

0,024

0,085

0,012

0,198

0,378

0,075

0,125

1,564

0,314

0,026

Bestimmung des Schwefels in den Brennmaterialien, Zur

Bestimmung des Schwefels in Kokes genügt 0g,5

Substanz, der man zur Vorsicht 0g,2 Thonerde

zufügen kann, um ein Zusammensintern der Asche zu vermeiden. Das Verfahren ist

dasselbe wie vorher- es darf jedoch nicht eher als beendet angesehen werden, bis

aller Kohlenstoff verbrannt ist. Zur Untersuchung der Kohlen genügt ebenfalls 0g,5 Substanz. Da die bei der Verbrennung sich

bildenden theerigen Bestandtheile, welche sich in dem kälteren Theil der Röhre

ansetzen, Schwefel zurückhalten, so muſs darauf Bedacht genommen werden, den kalten

Theil der Röhre so kurz wie möglich zu halten; gleichzeitig wird derselbe mit

Porzellanstücken ausgefüllt, um die theerigen Bestandtheile zurückzuhalten. Am Ende

der Operation, d.h. wenn kein Kohlenstoff mehr in dem Schiffchen vorhanden ist,

erhitzt man die Röhre nach und nach stärker, um die theerigen Bestandtheile zu

verbrennen oder zu zersetzen. Bei Bestimmung des Schwefels in Brennmaterialien,

welche stark Schwefel und Phosphor haltig sind, empfiehlt es sich, das

Platinschiffchen durch ein Porzellan Schiffchen zu ersetzen.

Kohlen und Kokes

Kohle vonSt. Etienne(Treuil)

AnthracitvomCreuzot

KokevonMontmartre

KokevomCreuzot

KokevonBlanzy

KokevonBesseges

1. Probe

0,926

0,755

1,361

0,825

0,595

1,164

2. Probe

0,932

0,750

1,380

0,834

0,608

1,149

Handelt es sich um die Bestimmung des Schwefels in einem Gase, so mischt man demselben, je nachdem es eine reducirende oder

oxydirende Wirkung hat, entweder Kohlensäure bei, um eine leichtere Zersetzung der

Kohlenstoffverbindungen herbeizuführen, oder aber Wasserstoff, um die Bildung von

Schwefelwasserstoff zu ermöglichen; das Ganze wird dann durch eine rothglühende

Porzellanröhre geleitet.

Bei den Brennmaterialien und mehreren Erzen kommt es häufig vor, daſs das gebildete

Schwefelsilber nicht ganz rein ist, sondern von Chlorsilber und Cyansilber und ganz

selten auch von metallischem Silber begleitet wird. Man reinigt es, indem man

entweder nach Decantation der gröſsten Menge der schwach angesäuerten Silberlösung,

in welcher sich der

Niederschlag gebildet hat, den kleinen Rest ammoniakalisch macht und während einiger

Zeit digerirt, oder aber man behandelt den vom Filter abgetrennten Niederschlag in

einer Glasröhre bei beginnender Rothglut und führt Wasserstoff im Ueberschuſs zu.

Der gebildete Schwefelwasserstoff wird in eine Lösung von Chlorsilber oder

ammoniakalische Lösung von Silbernitrat geleitet, wo sich reines Schwefelsilber

bildet, aus welchem man unter Berücksichtigung des am Filter hängen gebliebenen

Niederschlages den Schwefel berechnet.

Tafeln