| Titel: | Zur Herstellung von Schwefelsäure. |

| Fundstelle: | Band 233, Jahrgang 1879, S. 142 |

| Download: | XML |

Zur Herstellung von Schwefelsäure.

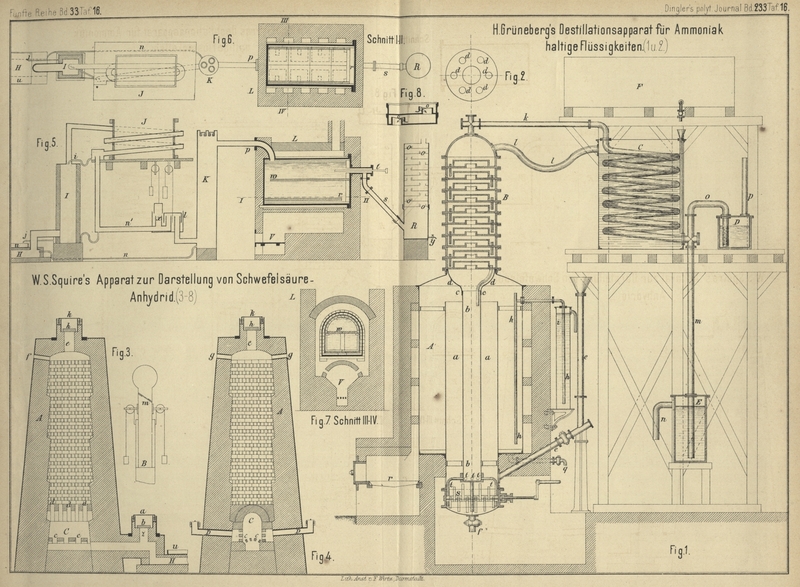

Mit Abbildungen auf Tafel 16.

Zur Herstellung von Schwefelsäure.

Im Anschluſs an die früheren Mittheilungen über die Herstellung

von Schwefelsäureanhydrid aus Schwefligsäure und Sauerstoff (1876 218 128. 1877 223 409. 224 658) beschreibt Cl.

Winkler in Freiberg (D. R. P. Nr. 4566 vom 21. September 1878) die Darstellung

wirksamer Contactsubstanzen. Platin, Iridium und Palladium werden auf Asbest,

Bimsstein, Kieselguhr u. dgl. niedergeschlagen. Zu diesem Zweck tränkt man z.B.

Asbest mit einer Lösung von Platinchlorid, die vorher mit Natriumcarbonat alkalisch

gemacht und mit einer zur Reduction des Platins ausreichenden Menge von

ameisensaurem Natrium versetzt war. Unter häufigem Umarbeiten bringt man die Masse

auf dem Wasserbade zur Trockne und wäscht dann die löslichen Salze aus; es lassen

sich auf diese Weise bis 80 Proc. Platin auf dem Asbest niederschlagen. In

entsprechender Weise werden Asbest und Bimsstein mit Chromoxyd, Manganoxyd,

Kupferoxyd u. dgl. gemengt.

R. Messel in Silvertown (Englisches Patent Nr. 186 vom

15. Januar 1878) schlägt vor, Schwefel in Sauerstoff zu verbrennen und mit einem

Ueberschuſs desselben über erhitzten Platinschwamm, Platinasbest, Chromoxyd oder

Eisenoxyd zu leiten. Der Sauerstoff soll mittels einer magneto-elektrischen Maschine

durch Zerlegung von Wasser erzeugt werden; der gleichzeitig erhaltene Wasserstoff

ist als Brennmaterial zu verwenden.

W. S. Squire in London (* D. R. P. Nr. 4285 vom 3. März

1878) zersetzt dagegen Schwefelsäure zu Schwefligsäure, Sauerstoff und Wasser,

trocknet das Gasgemisch und leitet es zur Verbindung über erhitzten Platinasbest,

Fig. 3 und 4 Taf. 16

zeigen zwei Schnitte des Zersetzungsofens, Fig. 5 bis

8 Schnitte des Trocken- und Verbindungsapparates. Der Zersetzungsofen A ist mit durchlöcherten Steinen ausgesetzt. Soll

derselbe in Betrieb gesetzt werden, so hebt man den Wasserverschluſs a und den Stein b ab,

senkt das an Gegengewichten hängende Gaszuleitungsrohr B bis zum Wasserverschluſs und öffnet das Ventil m. Das zuströmende Generatorgas tritt nun durch die Schlitze c in den Feuerraum C,

vereinigt sich hier mit der durch die Thonrohre D

eintretenden atmosphärischen Luft, während die Feuergase durch die Schlitze d in den Ofen A eintreten

und nach Entfernung der entsprechenden Verschlüsse h

und k durch die Oeffnung e

entweichen. Ist die Zersetzungskammer genügend erhitzt, so wird die Oeffnung e wieder durch den Stein h

und den Wasserverschluſs k geschlossen, dann wird das

Gasrohr B gehoben und die Luftzuführung durch die mit

Blei ausgekleideten Rohre D abgesperrt. Nun leitet man

bei f einen Strom Wasserdampf in den Ofen A ein, bis die Verbrennungsgase völlig verdrängt sind

und aus der Mündung z Dampf entweicht, worauf man den

Stein b wieder auflegt, den Wasserverschluſs a herstellt und die Dampfzuführung wieder absperrt. Ist

die Zersetzungskammer so weit vorgerichtet, so treibt man mittels der aus dem

Condensator R entweichenden und besonders comprimirten

Gase durch die Rohre g zerstäubte Schwefelsäure ein.

Die Schwefelsäuredämpfe durchstreichen die erhitzten Steine und werden in Schwefligsäure, Wasser

und Sauerstoff zerlegt. Die heiſsen Gase kommen aus der Zersetzungskammer in den aus

Steinen erbauten Fuchs H, auf welchem die Bleipfanne

u steht, die zur Concentration der abfallenden

Schwefelsäure dient. Von hier aus durchziehen die Gase einen kleinen Bleithurm I (Fig. 5 und

6), welcher mit Steinen ausgefüttert und mit Kokesstücken oder

durchlöcherten Steinen gefüllt ist, und gehen dann in die Kühlröhren J über. Das

Wasser, welches sich hier verdichtet, geht durch die kleine Röhre i zu dem Bleithurm I

zurück, nachdem ihm die schweflige Säure in Folge des heiſsen Gasstromes entzogen

wird, und läuft endlich durch das Rohr j in die

erwähnte Bleipfanne u.

Die abgekühlten Gase treten nun in das Rohr n' und

entweichen aus x; sobald dies geschieht, wird diese

Oeffnung geschlossen und der Wasserverschluſs l

geöffnet, so daſs das Gemisch von Sauerstoff und Schwefligsäure in den Trockenthurm

K tritt, welcher von concentrirter Schwefelsäure

durchrieselt wird. Die gebrauchte Schwefelsäure flieſst durch das Rohr n ebenfalls in die Abdampfpfanne u.

Die Wiedervereinigungskammer L besteht aus einer

groſsen, mit Mauersteinen bekleideten, guſseisernen Retorte, welche vom Feuerraum

V aus erhitzt wird. Innerhalb dieser Kammer

befindet sich eine andere aus schwachen Mauersteinen derart, daſs zwischen der

inneren und äuſseren Kammer ein Zwischenraum bleibt, der so mit Querstegen

durchzogen ist, daſs er auf- und niedersteigende Züge bildet. Der Boden der inneren

Kammer ist aus Ziegeln zusammengesetzt, welche auf Mauersteinen lagern, wie die

punktirten Linien in Fig. 6

andeuten.

Sauerstoff und Schwefligsäure treten nun bei p ein,

durchlaufen die Kanäle zwischen der inneren und äuſseren Kammer, treten in die

erstere bei r ein und gehen um die horizontale

Abtheilung w herum, worauf sie nach ihrer Vereinigung

durch das Rohr s in den Condensator K abziehen. Die durch unterbrochene Linien angedeuteten

Vorsprünge sind mit platinirtem Asbest belegt; das Pyrometer t soll die Temperatur anzeigen. Den im guſseisernen Absorptionsthurm R durch die Oeffnungen o

aufsteigenden Dämpfen von SO3 rieselt von Schale zu

Schale concentrirte Schwefelsäure entgegen derart, daſs nur immer die unteren, also

stärkeren Schichten abflieſsen (vgl. Fig. 8). Das

gebildete Nordhäuser Vitriolöl wird durch den Hahn y

abgelassen.

A. Scheurer-Kestner (Comptes

rendus, 1878 Bd. 86 S. 1082) hat in einer mit Platin ausgekleideten

Glasretorte saures schwefelsaures Natrium erhitzt und die entweichenden Dämpfe von

rauchender Schwefelsäure in irdenen Vorlagen verdichtet. Es zeigte sich aber, daſs

für je 1k rauchender Schwefelsäure 1g Platin gelöst war. Das Lösungsvermögen der

rauchenden Schwefelsäure für Platin ist demnach erheblich gröſser als das der

gewöhnlichen.

In der Chemical News, 1879 Bd. 39 S.

170 bis 237 ist der Streit über die Wirkung des Gloverthurmes (vgl. 1878 228 70. 152. 545) namentlich

zwischen Hurter und Lunge

aufs Neue losgebrochen. Bis neue Beobachtungen und Versuche vorliegen, mag hier nur

auf unsere Quelle selbst verwiesen werden.

G. LungeG. Lunge: Handbuch der Soda-Industrie und ihrer

Nebenzweige. 1. Bd. 611 S. in gr. 8. Mit zahlreichen Holzschnitten.

(Braunschweig 1879. Friedrich Vieweg und

Sohn.) gibt eine sehr eingehende Darstellung der

Schwefelsäure-Fabrikation, auf welche hier besonders aufmerksam gemacht wird.

Tafeln