| Titel: | Neuerungen an Dampfkessel-Feuerungen. |

| Fundstelle: | Band 233, Jahrgang 1879, S. 180 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Dampfkessel-Feuerungen.

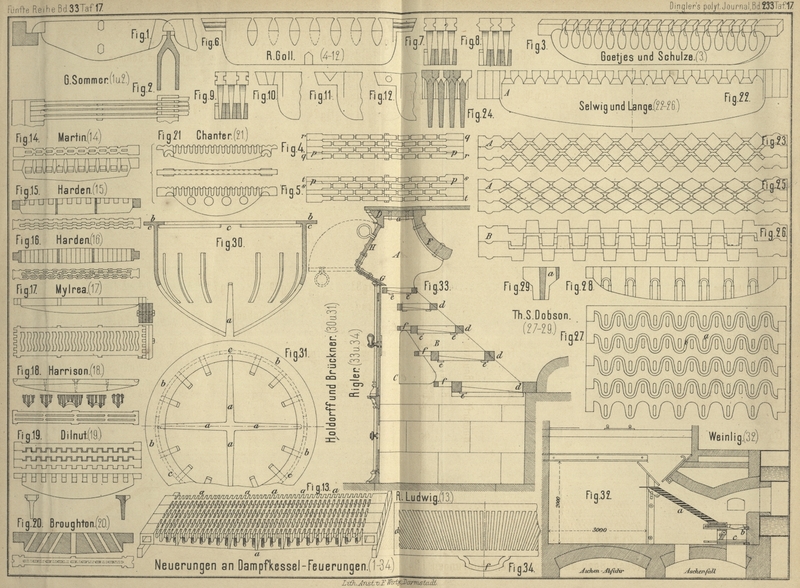

Mit Abbildungen auf Tafel 17.

Neuerungen an Dampfkessel-Feuerungen.

Roste. G. Sommer in Augsburg (*D. R. P. Nr. 2470 vom

23. October 1877) glaubt, wohl nicht ganz mit Unrecht, daſs der in Fig. 1 und

2 Taf. 17 abgebildete Rost von den gewöhnlichen Fehlern der alten

Rostformen – Krummwerden der Stäbe, Durchfallen unverbrannter Kohle und ungleiche

Luftzuführung – frei sei. Die einzelnen Roststäbe stoſsen nicht an einander, es

legen sich vielmehr die entsprechend dünner gehaltenen Enden derselben so in

einander, daſs ein Verschieben oder Dehnen derselben möglich ist. Durch dieses

Ineinandergreifen der abgerundeten Köpfe der Roststäbe ist zugleich vermieden, daſs

der Heizer mit der Krücke an denselben hängen bleibt. Die geringe Stärke der Stäbe

und die zahlreichen engen Spalten sollen das Durchfallen unverbrannter Kohle

verhindern und eine vollkommenere Luftvertheilung als bisher vermitteln.

Jedenfalls theilen sie mit den Roststäben von Mehl

(*1871 199 436. * 201 484 560.

*1878 229 476), Knoblauch

(*1876 222 208. *1878 229

476), Wolf (*1878 227 519),

Hillig (*1878 229 475)

u.a. den Vorzug der Einfachheit und leichten Reinigung.

Holzhausen (*1860 156 351)

beschreibt bereits einen Roststab, dessen obere Fläche mit tiefen Querfurchen

versehen ist (vgl. Gill * 1825 18 330). Aehnlich ist der in Fig. 3 Taf.

17 abgebildete Roststab von Goetjes und Schulze in

Bautzen, der keiner weiteren Beschreibung bedarf. Die Angabe, daſs derselbe 15 bis

20 Proc. anderen Systemen gegenüber erspart, ist natürlich Unsinn (vgl. 1879 232 346).

Um zu verhindern, daſs die Stäbe des sogenannten Fletcher'schen

Rostes (vgl. *1878 229 477) unrichtig eingelegt werden,

soll nach R. Goll in Biberach (*D. R. P. Nr. 1063 vom

29. Juli 1877 und Nr. 4546 vom 11. Mai 1878) nicht mehr wie früher jede Seite der

beiden Enden q und r

dieser Stäbe (Fig. 4 Taf.

17) mit gleich starkem Ansatzgusse p versehen werden,

sondern es sollen, wie Fig. 5

zeigt, die Abstandsgüsse p nur an dem einen Ende s und zwar beiderseits in der vollen Stärke angebracht

werden, das andere Ende t ist ohne Abstandanguſs. Um

ferner zu verhindern, daſs beim Reinigen des Rostes von unten einzelne Stäbe über

die Fläche der anliegenden hinaufgedrückt werden und dann rasch verbrennen, erhält

jetzt eines der Tragenden an den Seitenflächen Vertiefungen, das andere aber dahin

einpassende Erhöhungen. Auf Taf. 17 zeigt Fig. 6 die

Seitenansicht eines Roststabes, Fig. 7 die

Stirnansicht von drei an einander gereihten Roststäben mit hohlkehlartigen

Vertiefungen und rundstabähnlichen Ansätzen, welche letztere wie in Fig. 8 und

9 auch eckig gemacht werden können. Um ferner zu verhüten, daſs sich die

Roststäbe gegen einander verschieben, werden die Ansätze nach Fig. 10 und

11 keilförmig oder dreieckig, oder nach Fig. 12

rund hergestellt. – Goll gibt ferner in der Wochenschrift des Vereines deutscher Ingenieure, 1879

S. 59 im Anschluſs an die Tabelle von Meidinger (1878

229 478) folgende Zusammenstellung der

Gröſsenverhältnisse seiner Rostmodelle:

Nummer

1

2

3

4

5

6

7

8

Ganze Länge

cm

23

33

50,5

75

124

152

160

160

Fugenlänge

cm

15,5

27,5

40

61

108

133

143

143

Gewicht von 1qm

k

201

159

277

346

367

312

361

422

Freie Fläche für 1qm

qm

0,304

0,337

0,233

0,322

0,388

0,318

0,322

0,310

Fugenbreite zwischen den Staben

mm

8

5,5

6,5

7

9

7,5

7

5,5

Obere Breite eines Stabes

mm

18

14,5

31

18

19

22

22

16

Hohe eines Stabes

cm

7,5

6,3

11,6

11,8

14

10,711 u.11,5

13

13

Gewicht eines Stuckes

k

1,2

1,05

5,25

6,5

12,75

14

16,75

14,53

Nach seiner Angabe ist der Rost leicht zu reinigen, er

verschlackt nicht und hält sich gleichmäſsig kühl.

Der in Fig. 13

Taf. 17 ersichtliche Rost von R. Ludwig in Laurahütte

(D. R. P. Nr. 410 vom 14. September 1877) besteht aus einem 10mm starken Steg, an welchem zu beiden Seiten

schwache conische Rippen angeordnet sind, deren Entfernung von Mitte zu Mitte 15mm beträgt. Die letzteren sind unter 78° zur

Horizontalen geneigt, um die zuströmende Luft in schräger Richtung, und zwar nach

der Esse zu, durch das Brennmaterial zu leiten. Die Köpfe des Stabes und der Steg

sind mit Aussparungen versehen, welche der Luft von allen Seiten den Zutritt

gestatten, so daſs der Rost bei den geringen und gleichmäſsigen Eisenstärken

angeblich stets kalt erhalten wird. Der Steg wird durch die seitlichen Rippen

genügend versteift, weshalb ein Verbiegen des Stabes nicht stattfinden kann. Die

benachbarten Stäbe berühren sich seitlich nur an den Köpfen und an den mit a bezeichneten Stellen, so daſs zwischen den einzelnen

Stäben noch Luftspalten von 6mm verbleiben. Durch

diese Anordnung wird die gröſstmögliche freie (42 bis 50 Proc. der gesammten)

Rostfläche erzielt, die Luft vollkommen gleichmäſsig und fein vertheilt in Berührung

mit dem Brennmaterial gebracht. 1qm des Rostes

soll nicht mehr als 158k wiegen. Nach einem

Vortrage des Patentinhabers im Oberschlesischen Bezirksvereine deutscher Ingenieure

soll der Rost natürlich 25 Proc. Kohlen ersparen.

E. Bède beschreibt in den Annalen für Gewerbe und Bauwesen, 1878 S. 182 eine Reihe anderer

Roststäbe. Auf Taf. 17 zeigen Fig. 14 den

Roststab von Martin mit Nuthen und Oeffnungen in

senkrechter Richtung, Fig. 15 und

16 Roststäbe von Harden mit wellenförmigen

Kanälen in senkrechter Richtung, bezieh. mit senkrechten Oeffnungen und Kanälen,

Fig. 17 Roststäbe von Mylrea mit

wellenförmigen Querkanälen (vgl. Henzel und Liebich *1878 229 26). Die

Roststäbe von Harrison (Fig. 18)

bestehen aus je drei dünnen, in einem Stück gegossenen Stäben, während der Roststab

von Broughton (Fig. 20)

schräge und senkrechte Oeffnungen hat. Die Roststäbe von Dünnt (Fig. 19)

haben in einander greifende Vorsprünge, welche der Luft freien Durchgang gestatten,

die von Chanter (Fig. 21)

oben und an den Seiten Nuthen und Queröffnungen (vgl. Hill *1867 184 113).

Der Polygonalrost von Selwig und

Lange in Braunschweig (*D. R. P. Nr. 1287 vom 8. December 1877) besteht aus

einzelnen Roststäben, welche oben mit gleich weit von einander entfernten Ansätzen

von annähernd quadratischen oder rautenförmigem Querschnitt versehen sind. Fig.

22 bis 24 Taf. 17

zeigen Ansicht, Draufsicht und Querschnitt der ersten, Fig. 25 die

Draufsicht der zweiten Form A und Fig. 26 die

Draufsicht der Form B.

Die Roststäbe von Th. S. Dobson in

Nottingham (*D. R. P. Nr. 4246 vom 18. Mai 1878) haben, wie auf Taf. 17 die Draufsicht

Fig. 27, die Ansicht Fig. 28 und

der Schnitt Fig. 29

zeigen, schlangenförmige Seitenflächen und auſserdem in senkrechter Richtung

Durchbrechungen a. Durch Vorsprünge an den Enden werden

die Stäbe derart verlegt, daſs zwischen je zwei benachbarten Stäben ein Spalt i bleibt.

Berücksichtigt man noch den Rost von Newton (* 1844 94 194) und den ähnlichen

Böschungsrost von Schodet (* 1844 94 415), sowie die zusammengesetzten Roststäbe (*1876 222 213), so ist kaum zu befürchten, daſs noch viele neue

Combinationen aufgefunden werden. Der Bedingung des genügenden Luftdurchlassens

genügen sämmtliche überreichlich. Läſst doch selbst der Rost von Dougall (*1878 229 128),

welcher nur 6 bis 8 Proc. freie Rostfläche hatAuf den Vorschlag des Referenten wurden die Roststäbe einer derartigen

Feuerung etwas verkürzt, die Rostspalten aber auf 1mm,5 verschmälert, so daſs das Verhältniſs

der freien zur gesammten Rostfläche etwa 1 : 35 ist. Ein damit ausgeführter

Heizversuch ergab nun bei 10 Proc. Kohlensäure eine reine, vollig rauchlose Flamme, ohne eine Spur von

Kohlenoxyd, somit durchaus günstige Resultate., noch zu viel Luft

hindurch, wenn die Rostspalten durch die Bewegung der Stäbe frei gehalten werden

(vgl. 1879 232 346), während andere Roste mit 35 Procent

freier Rostfläche unter Umständen bedeutende Mengen Kohlenoxydgeben (vgl. 1879 232 337) – der beste Beweis, wie in der That der

Widerstand, welchen die Luft in den Rostspalten findet, fast verschwindend klein ist

gegen den, welchen die Brennstoffe selbst ihrem Durchgange entgegen setzen (vgl.

1866 181 1. 1867 184 60. 1875

218 284. 1878 229

484).

Wie wichtig die Reinhaltung der Rostspalten für die Erhaltung des Rostes ist, hatte

Referent vor einiger Zeit Gelegenheit zu beobachten, Von einem Keſsler'schen Rost (*1878 229 477) schmolz innerhalb weniger Tage ein Theil der seitlichen

Vorsprünge ab, weil die Zwischenräume mit geschmolzener Schlacke verstopft waren,

somit keine Luft zur Kühlung eindringen konnte. Beobachtet man, daſs der Rost von

unten gesehen gleichmäſsig hell ist, und beseitigt jede dunkle Stelle, was bei

geraden Rostspalten jedenfalls am leichtesten zu erreichen ist, so dürfte ein

Abschmelzen auch bei der stärksten Hitze kaum vorkommen. Das auch von Meidinger (1878 229 555)

vorgeschlagene Aufstellen eines Wasserbehälters unter dem Rost kann zwar unter

Umständen die Haltbarkeit der Roststäbe erhöhen, wird aber stets eine minder gute

Ausnutzung der Brennstoffe zur Folge haben (vgl. 1879 232

347).

Einen vertieften Rost mit überdeckter horizontaler Luftzuführung

haben Holdorff und Brückner in Wien (* D. R. P. Nr. 2153 vom 29. August 1877) construirt. Wie

der senkrechte Durchschnitt Fig. 30

Taf. 17 und der Theilgrundriſs Fig. 31

eines runden Rostes zeigen, hat der eigentliche Rost die Form einer umgekehrten Glocke und

erhält auſser vier Spalten a, die sich in der unteren

Spitze schneiden, noch mehrere Luftzuführungsöffnungen. Das Neue an diesem Rost ist

die obere ringförmige Platte b, welche die Rostwandung

sowohl nach innen, als nach auſsen überdeckt. Diese ringförmige Platte ist durch

vier kurze Stäbe c mit dem unteren Rost verbunden, so

daſs zwischen dem oberen Rand des Rostes und der unteren Fläche der ringförmigen

Platte ein nur an vier Stellen unterbrochener, horizontaler, freier Raum bleibt,

welcher ebenfalls zur Luftzuführung verwendet wird. Durch die Ueberdeckung dieser

horizontalen Oeffnungen soll jedes Verlegen oder Verstopfen vermieden werden.

Treppenroste wurden bereits beschrieben von Moschitz (* 1856 139 257.

459), Crampton (* 1856 140

401), Bergamt Saarbrücken (1859 154 88), Langen (*1860 158 241. 1862

166 186) und v. Boteano

(*1871 202 246. *1872 205 5.

1873 209 13. *1874 213 466),

der eine sehr handliche Schür Vorrichtung damit verbindet.

Nach R. Weinlig (Mittheilungen aus der Praxis des Dampfkesselbetriebes,

* 1879 S. 15) eignen sich die Treppenroste namentlich für Braunkohlen (vgl. 1856 142 154), Torf, Sägespäne u. dgl. Fig. 32

Taf. 17 zeigt den Durchschnitt der von ihm construirten vollständigen

Treppenrostanlage.

Die Rostplatten a sind nur etwa 8mm dick, die Theilung etwa 20mm, so daſs die Platte leicht herauszunehmen ist.

Damit sie sich nicht durchbiegt, wird sie nicht über 0m,5 lang gemacht; ist der Rost- breiter als Im, so nimmt man lieber zwei

Mittelwangen. Der obere Schieber b am Fuſse der Treppe

besteht aus mehreren kräftigen, in Führungen sich bewegenden Rahmen, in welchen

einzelne Roststäbe liegen, während die unteren Schieber c aus massiven Platten hergestellt sind. Man zieht die Schieber, wenn sich

Schlacken daselbst angehäuft haben, in der Regel zweimal in jeder Arbeitsschicht,

läſst die Schlacken vom obersten auf den geschlossenen untersten fallen, schlieſst

den obersten und öffnet den untersten. Diesen untersten pflegt man immer etwa 30mm weit offen zu lassen. Damit die Schieber nicht

durch Schlacken oder Kohlenstückchen an der Bewegung gehindert werden, läſst man die

Führungsleiste nicht bis an die hintere Wand gehen, damit der Schieber alles vor

sich her schieben und abstoſsen kann. Zur gröſseren Vorsicht macht man auch in den

Rostträger zwischen den beiden Schiebern in der Regel zwei Klappen, welche nach dem

Heizerstande hin sich öffnen lassen, um Schlacken herauszuziehen.

Bedienung bedarf der Treppenrost nach Weinlig nur sehr wenig; ja das energische Herunterstoſsen der Kohle von

der Schürplatte aus und das häufige Stacheln zwischen den Rostplatten ist der

Verbrennung nur ungünstig. Den günstigsten Effect gibt der Treppenrost, wenn die

Verbrennungszone auf der unteren Partie der Treppe liegt; demgemäſs muſs das Streben

des Heizers dahin gehen, hier durch Stochern das Ausstoſsen der Asche und das

Reinhalten von Schlacke zu befördern, weil der Treppenrost den Fehler hat, dies

nicht selbstthätig zu thun. Das Stochern muſs von unten herauf erfolgen, wenn die

Asche herabrutschen und von oben hinab, wenn Kohle herunterrutschen soll. In der

Regel ist es am besten zuerst von unten zu stochern und dann nach Bedürfniſs von

oben den Rest nachzuholen.

Was die Dicke der Kohlenschicht anlangt, so soll man die Neigung

der Treppen derart machen, daſs unten auf derselben eine 50mm und oben eine etwa 120mm hohe Schicht ist, d.h. man sucht durch

Aufschütten der Kohle auf einen Haufen den natürlichen Böschungswinkel der Kohle und legt die Treppe von

dieser Linie unten 50 und oben etwa 120mm weit ab.

Die untere Vorlage wird dann etwa 100mm breit. In

der Regel kann man für Torfgrus, erdige Braunkohle, Sägespäne die Treppe unter 30°

neigen, da diese Materialien einen Böschungswinkel beim Aufschütten von etwa 32 bis

350 zeigen. Selbstredend ist hierbei der Feuchtigkeitsgrad der Stoffe zu etwa 40

Proc. angenommen, wie er sich in der groſsen Praxis am meisten vorfindet. Ganz

trocken und pulverig gewordene Kohle soll daher leider vorher angefeuchtet

werden.

Der namentlich für gewerbliche Zwecke zum Brennen von

Kohlenklein bestimmte Treppenrost von A. Riegler in

Wien (*D. R. P. Nr. 2269 vom 5. März 1878) möge hier angeschlossen werden. Der

Beschickungstrichter A (Fig. 33

Taf. 17) ist durch den oberen Theil der das Gerippe des ganzen Apparates bildenden

Seitenwände C begrenzt. Diese sind oben mit

flanschenartigen Angüssen a versehen, auf welchen das

Stück D mittels einiger Nieten befestigt ist. Die

Rückwand F des Trichters ist ebenfalls durch Schrauben

oder Nieten mit den Seitenwänden verbunden, die Vorderwand Q in ähnlicher Weise zu beiden Seiten der Seitenwände festgenietet. Die

Oeffnung des Trichters wird durch die Klappe H

geschlossen. Die strahlenförmig geschlitzten Roste d

(Draufsicht Fig. 34)

sind im Feuerraum B treppenförmig angeordnet und ruhen

mit ihren Enden auf an den Seitenwänden angegossenen Lappen e; die unteren Roste sind mit einer Handhabe f versehen.

Tafeln