| Titel: | A. Schmitt's Spiralsieb mit ungebrochenen Sieben. |

| Autor: | S–l. |

| Fundstelle: | Band 233, Jahrgang 1879, S. 202 |

| Download: | XML |

A. Schmitt's Spiralsieb mit ungebrochenen Sieben.

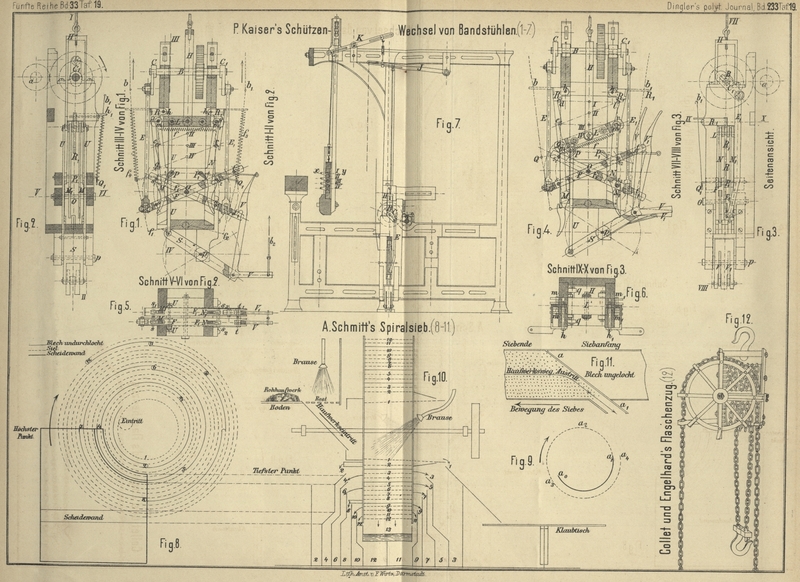

Mit Abbildungen auf Tafel 19.

A. Schmitt's Spiralsieb mit ungebrochenen Sieben.

Wenn bei der Verwendung concentrischer Siebtrommeln zum Sortiren der Massen jedes

Sieb nur solches Haufwerk zurückhalten und zum Abtragen fertig stellen soll, von

welchem nichts mehr die Maschenweite zu passiren vermag, so würde hierzu nothwendig

sein, daſs das Sieb, unter Voraussetzung einer genügenden, sich nach der

verschiedenen Korngröbe bestimmenden Länge, die auf einen Umgang zu verarbeitende

Masse gleichzeitig, bei Beginn seines Laufes, zugeführt erhielte und mit Beendigung

des Weges die auf ihm zurückbleibenden Theile abgestrichen würden, um neuem Haufwerk

Raum zu geben. Ein solches Resultat würde sich erzielen lassen, wenn man zwischen je

zwei Trommelsiebe einen Blechcylinder einschaltet, auf dem der gesammte Durchfall

des ersten Siebes sich sammelt und durch einen in jenem befindlichen Schlitz

gleichzeitig dem nächsten Siebe zugeht. Bei solcher Construction aber müſste,

besonders für eine gröſsere Zahl herzustellender Korngröſsen, der Apparat äuſserst

umfangreich und unverhältniſsmäſsig schwer werden; auch würden, wenngleich die

Sieblänge um so gröſser sein muſs, je feiner das zu behandelnde Haufwerk ist, doch

bei den rasch zunehmenden Halbmessern die Siebflächen viel gröſser werden, als zu

einer Durcharbeitung erforderlich ist.

Um nun möglichst viele Siebe in einem Apparate vereinigen zu können, dabei aber den

angeführten Uebelständen zu entgehen, schlägt A.

Schmitt in Biebrich (*D. R. P. Nr. 2550 vom 9.

August 1877) vor, die sämmtlichen Siebe, unter Einschaltung eines Stückes

ungelochten Bleches zwischen je zwei derselben, zu einer einzigen Fläche zu

vereinigen und diese, wie Fig. 8 Taf.

19 zeigt, spiralförmig mit je 55mm Zwischenraum

aufzurollen. Hierbei geht der Erfinder von folgender Betrachtung aus.

Wenn Fig. 9 einen Theil eines solchen Spiralsiebes darstellt, so wird, da der

Theil a0

a1 ungelocht ist, das

Siebstück a3

a4 keine directen

Zugänge vom darüber liegenden gröberen Siebe erhalten, sondern den Rest des bereits

auf a1

a2 und a2

a3 aufgefallenen

Haufwerkes rein arbeiten, natürlich unter Voraussetzung genügender Länge. Bei a4 würde durch eine

aufgesetzte schräge Leiste (vgl. Fig. 11)

das bis dahin gelangte gröbere Material seitwärts abgeführt, und beginnt hinter

dieser Leiste das nächst feinere Sieb mit dem ungelochtem Theile. Das letzte feinste

Sieb gibt das Durchgehende direct in den in Fig. 10 mit

13 bezeichneten Kasten ab, während die übrigen Sorten, wie die in Fig. 10

eingesetzten fortlaufenden Nummern anzeigen, abwechselnd nach beiden Seiten

abgetragen werden.

A. Schmitt berechnet, daſs bei dem angegebenen

Zwischenraum zwischen den Siebflächen und dem Durchmesser von 1m für das innerste Sieb der äuſsere Durchmesser

für Herstellung von 10 Korngröſsen 2m,2, von 15

Korngröſsen aber 2m,68 betragen müsse, und gibt

an, daſs ein für 7 Sorten eingerichtetes derartiges Spiralsieb von 35cm Breite nebst einer an derselben Achse

befindlichen Waschtrommel zu seiner Inganghaltung nur 0e,15 bedürfe. Zu Bewässerung der Massen soll die Einführung von Wasser in

das innerste Sieb mittels Brause vollkommen genügen.

S–l.

Tafeln