| Titel: | A. C. Hermann's Brückenwage mit schwebender Brücke. |

| Fundstelle: | Band 233, Jahrgang 1879, S. 210 |

| Download: | XML |

A. C. Hermann's Brückenwage mit schwebender Brücke.

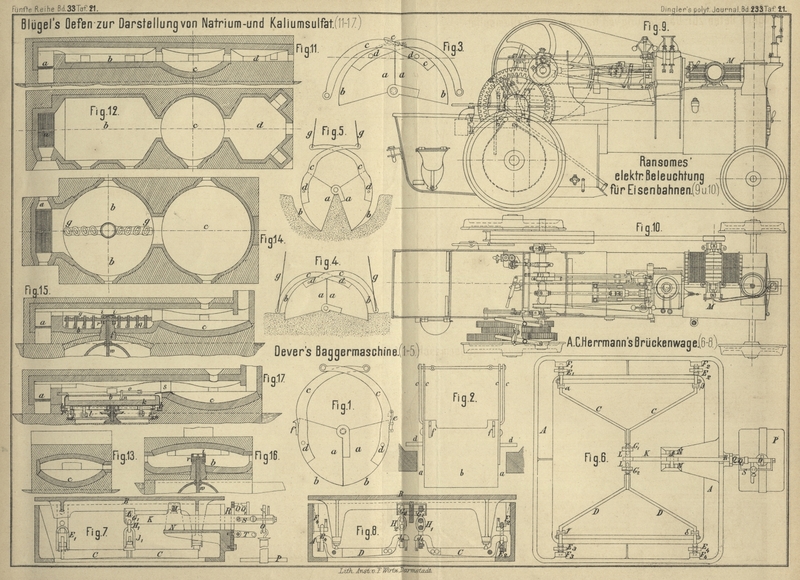

Mit Abbildungen auf Tafel 21.

Herrmann's Brückenwage mit schwebender Brücke.

Die von A. C. Hermann in Berlin

(*D. R. P. Nr. 3328 vom 22. September 1877) patentirte, in Fig. 6 bis

8 im Grundriſs und in zwei Durchschnitten dargestellte Wage soll groſse

Empfindlichkeit besitzen. A ist der Rahmen der Wage,

B die Brücke, welche auf vier Stahlschneiden a bis S der beiden

Dreiangel C und D ruht.

C und D sind

einarmige, im Verhältniſs 1 : 5 getheilte Hebel. C ruht

mit den Stahlschneiden seines Querstückes in den schwingenden Gehängen E1, E2 und D in den schwingenden Gehängen E3, E4. Die Gehänge E1 bis E4 schwingen um die festen Zapfen der am Rahmen A befestigten vier Winkel. Durch Stifte, welche in die

Dreiangel und in die Winkel eingeschraubt sind, wird das Aushängen der Dreiangel

verhindert. Der Hebel K ist gleichzeitig

Verbindungshebel für die beiden Dreiangel C, D und den

Wagebalken. K ist ein zweiarmiger Hebel, dessen

Hauptstahlprisma M in den gabelförmigen Lagerpfannen

des Bockes N Unterstützung findet. An dem Stahlprisma

L, welches zu beiden Seiten des Balkens K mit nach oben zeigenden Schneiden versehen ist,

hängen mit ihren Stahlpfannen die Gehängstücke G1 und G2. Dieselben tragen die Stahldrahtringe H1 und H2; darin hängen die

Gehängstücke I1 und I2, in deren

Stahlpfannen die Dreiangel C und D mit ihren Vorderschneiden ruhen.

Der Wagebalken ist im Verhältniſs 1 : 2 getheilt und trägt an seinem längeren Ende an

einer Stahlschneide das Gehängstück O, an welchem die

Schale P hängt. R ist die

mit einem die Bewegung des Balkens begrenzenden Schlitz versehene sogen. Feder, an

welcher sich der Zeiger Q befindet. Der Gegenzeiger Q1 ist am Balken K angebracht; ebenso ist die aus Draht, Kugel und

Stellschraube bestehende Tarirvorrichtung S von

bekannter Einrichtung. Zur Arretirung der Wage dient ein Hebel T, auf welchem der Balken K, nachdem T um einen rechten Winkel gedreht

wird, ruht.

Die Hauptvorzüge und die Eigentümlichkeit dieser Wage bestehen darin, daſs sämmtliche

unterstützende Hebelpunkte, mit Ausnahme der die Mittelschneide M des Balkens K

unterstützenden Pfannen, schwingen können. Durch diese oscillirenden Bewegungen wird

die auf die Empfindlichkeit der Wage nachtheilige Einwirkung des Bogens, welchen die

Schneide L bei dem Spielen der Wage beschreibt,

vollständig aufgehoben; das Resultat ist ein hoher Grad von Empfindlichkeit der

Wage. Zweckmäſsig ist es, der Brücke B an den beiden

Belastungsstellen für den Dreiangel C genuthete, an den

Belastungsstellen für den Dreiangel D glatte

Stahlpfannen zu geben. An Stelle von Schale und Gewichten lassen sich leicht

Schiebergewichte und getheilter Wagebalken bei diesem System anordnen.

Tafeln